わかおの日記56

いつからだろう、ぼくはあまりゲームをすることに楽しみを覚えなくなっていた。小学生くらいに初めて親にDSを買い与えてもらってから、中2くらいまではそれなりにゲームをしていた気がする。ポケモンやイナズマイレブンから妖怪ウォッチくらいまではやっていたような。小学生のころ好きだった女の子と、チャットをするためだけにパズドラをやっていたこともある。元来はゲームをするのが楽しいという普通の感性を持っていたはずだったのだが、中学校でちょっとだけモンスターハンターが流行ったのを最後に、全くゲームをやらなくなった。

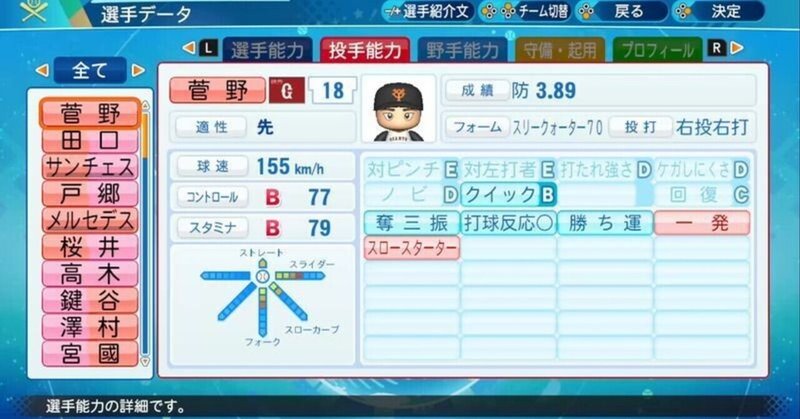

お勉強が忙しかったというような事情もあったかもしれないが、一番は、仮想の世界で強くなったり、地位や名誉を得ることに興味がなくなってしまったのだと思う。例えパワプロで菅野を操って、ストライクゾーンいっぱいにスライダーを投げ込んだとしても、どうあがいたって現実の自分にはそんな人間離れした芸当は不可能なのである。なんだか虚しいような気がする。

そんなことをずっと考えていたのだが今日の英語の授業で、偏屈そうな教授が急にゲームについて熱弁しだした。この教授の話は面白いけれども、少し冗長なので、そのことで損をしていると思う。教授によると、「ゲームとは、インタラクティブ(双方向性のある)な文学」であるらしい。納得できるような、できないようなきもする。確かに、多くのゲームはインタラクティブである。プレイヤーの行動を受けてゲームの側からも反応が返ってくる。納得はしたのだが、だからといってゲームをやろうという気にはならなかった。やっぱり所詮虚構じゃないかという気持ちになってしまうのである。マインクラフトみたいな自由度の極めて高いゲームは例外として、現実世界ほどインタラクティブなものはないのではないか。誰かこのことについて議論しよう。

受験勉強をしていた際は、現実的かつ実用的な数字や言葉に毎日毎日立ち向かっていたせいで、小説や映画すら鑑賞することができなくなってしまっていた。どうしても「でもこれって嘘だよね」というような気分になってしまっていたのだ。これは受験が悪い。

昨日師匠から「コントロールのいい投手は、ダーツが上手い」ということを聞いたので、さっそく新宿の激安ジャングルにダーツを買いに行った。しかし、なぜかどこにもダーツがなかった。結果として、大人のおもちゃのコーナー周辺をウロウロしているだけになってしまって非常に惨めだった。

追伸 でもパワプロで、自分の名前の選手は作るよね

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?