水辺の活動をおこなう教育関係者の方必見! 6/26に開催した「幼児教育の現場から発信する水辺の安全」セミナーレポート

昨年から引き続き、コロナ禍の影響下にある今年の夏。各地の海水浴場が閉鎖される中、例年と変わらず、海や川での水辺の事故のニュースが多く聞かれています。

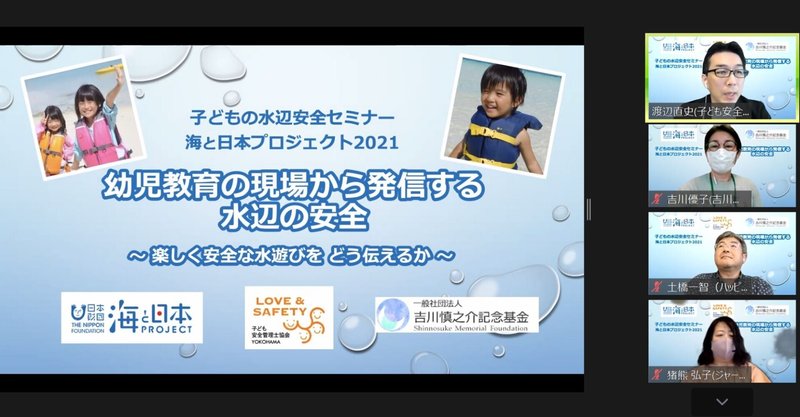

今回は、そんな水辺の事故を防ぎ、安全で楽しい夏を過ごすために役立つ情報満載のセミナー「子どもの水辺安全セミナー 海と日本プロジェクト2021 幼児教育の現場から発信する水辺の安全〜楽しく安全な水遊びをどう伝えるか〜」をご紹介します。セミナーは6月26日、日本財団、子ども安全管理士協会YOKOHAMA、一般社団法人吉川慎之介基金の3団体が合同開催したもので、子どもの安全を守るための活動に取り組む専門家が出席し、それぞれの視座による提言や意見交換を行いました。

本記事では、当日共有された重要ポイントをご紹介。保護者の方や学校の先生、また子どもの安全やレジャーにかかわる関係者の方、そしてもちろんお子さんご自身も、水辺で安全に過ごすための学びとしてぜひ参考にしてみてください。

■セミナー参加者

土橋一智/社会福祉法人龍美ハッピードリーム鶴間(https://hd-tsuruma.ryobi.or.jp/)園長

猪熊弘子/ジャーナリスト、名寄市立大学(https://nayoro.ac.jp/)特命教授、明福寺ルンビニー学園 幼稚園・保育園(https://lumbi.ed.jp/) 副園長

渡辺直史/子ども安全管理士協会YOKOHAMA(https://www.facebook.com/kodomoanzen.yokohama/)、プラムネット株式会社 アウトドア共育事業部(https://www.fieday.net/ac/) 統括リーダー

宮野由紀子/子ども安全管理士協会YOKOHAMA、学校法人国際代々木学園 日本デザイン福祉専門学校(https://ndc.ac.jp/) 准教授

吉川優子/一般社団法人吉川慎之介記念基金(https://shinnosuke0907.net/) 代表理事

子どもを見守る大人必見!保育園が取り組む水辺の安全への取り組みを詳しく紹介

「幼児教育の現場から発信する水辺の安全」基調講演/土橋一智(社会福祉法人龍美ハッピードリーム鶴間 園長)

まず、最初の登壇者は、以前本noteでインタビューをさせていただいた、社会福祉法人龍美ハッピードリーム鶴間の園長 土橋一智さん。実際に保育園で取り組んでいる水辺の安全に関する活動事例を紹介してくださいました。

保育園における主に水と関わる場面には、①プール活動②お散歩、遠足などの園外活動場面③キャンプなどの特別活動の3つがあります。今回は、この中の①と③について、子どもの水辺の安全の観点からお話をしてくださいました。土橋さんの講演から学んだ、保育園で水の活動を行う際に押さえておきたいポイントは下記3つ。

●準備、下見の徹底

●安全を確保した監視体制

●活動目的を明確にし、発生しうるリスクを想定する

具体的にどういうことを行ったらよいかについては、下記より土橋先生の講演内容の一部を抜粋してご紹介していきます。

ハッピードリーム鶴間の子どもの安全にまつわる取り組みと注意点

【1】プール活動編

まず、プール活動において、園が安全確保のために留意しているのは、以下の4点だといいます。

●0歳児~5歳児まで配慮すべき点は異なる

【0歳児】

基本、1対1の個別対応をし、園児の顔色や体色の変化を観察する。水は個別に交換し、個々の成長段階で他の園児たちと楽しませるかを判断する。

【1~2歳児】

数人入れる仮設プールを使用。顔色、体調の変化等を観察し、保育者の手の届く範囲で遊ばせる。また、排泄の自立は個人差があるので、前後のシャワーを実施し、園児数名が一緒に楽しめる遊びも取り入れる。

【1~2歳児】

大きめの仮設プールを使用し、適宜ルールを確認させる。顔色、体調の変化はしっかり観察し、前後のシャワーを実施。浮くことを楽しめる年齢なので水深は適宜設定し、10名以上の大人数なので、ゲームなどを行うのもよい。

●感染症等への配慮

●園児は気温や水温等の影響を受けやすい

●子どもの慣れ、様子による水深管理

さらに、プール活動で大切な監視体制については、このようなことをポイントにして行っているそうです。

●0~2歳児:保育者はプールに入らず、手の届く範囲、溺水しない水深で見守る

●3~5歳児:保育者の他に監視専門の職員を配置。監視者は、監視者とわかる服装でプール外から常に監視する。

●安全・衛生管理の手順書の作成して周知の徹底を行い、監視方法を確認し合う。

●「それでも事故は起こる」を前提に、万が一に備える。

見守りだけではなく、関係者間での認識と情報の共有、いざという時のそなえもしっかり行っていくことは大事なことですね。

【2】リバーキャンプ活動(野外活動)編

ハッピードリーム鶴間では、5歳児のみ、夏に1泊のお泊りキャンプ「リバーキャンプ」活動を実施しています。リバーキャンプは、子ども達が自然とふれあい、自然について学べる一方で、自然の中で遊ぶ際のリスクを学ぶ大切な機会でもあります。そのため、実施にあたり、園では事前準備から当日の対応まで、さまざまなリスクを考慮して幅広く、入念に確認活動などを行っています。

その重要な事前準備や当日の注意点と対応について、土橋先生が重要ポイントを具体的に紹介してくださいました。

【事前準備】

「どんな場所でリバーキャンプを実施するのか」「どんなリスクが生じる可能性があるか」それらを確認するために、以下のようなことを行っているといいます。

●引率者全員での現地へ行って環境や状況を確認(できれば複数回)

下見でリスク(管理できる危険)、ハザード(管理できない危険)を明確にすることが重要。

※具体的なチェックポイントは、土橋先生の資料に詳しく記載されているので、ぜひご覧ください。(https://shinnosuke0907.net/wp-content/uploads/2021/06/e2b0594e6fcfc27b0caa10f560a63fd9.pdf)

●子ども達に事前に体験をイメージさせる

・計画は子ども達と一緒に共有

・プールでのライフジャケット着用体験

下見しての準備はもちろん、万が一のリスク発生時にできることを子ども達や職員に学ばせることも大切にしているそうです。

【当日】

いくら準備をしていても、当日は何が起こるかわかりません。園では、子ども達の様子や環境をしっかり確認し、的確な判断と臨機応変な対応をするために、例えば以下のことを心掛けているといいます。

●状況の確認

・前日までと当日の上流部の降雨状況の確認

・川の流れ、水深、河原、天候は想定した通りの様子か

●子どもも大人もライフジャケットを着用

●人数確認は常に声がけをする

●職員のフォーメーションを確認し、応急処置も準備

●万が一流された時の、最終防衛ラインを越えた先に浅瀬があるようにする

●川に入らない監視者も必ず複数配置

●休憩は10~15分毎にとり、子ども達の様子を確認

●川の様子が想定外なら即中止する勇気を持つ

土橋先生いわく、安全を考える時に大切なのは、「水辺の活動」を行う「目的」を果たすにあたり、発生しうるリスクを想定することだといいます。各所で水難事故が起きている現況にありながら、なぜ園でプールや水辺の活動を行うのか。今一度、「安全が前提」を中心において活動目的を確認し、それに応じた見直しの必要性について、セミナーの最後に土橋先生は言及しました。

本講演で紹介された土橋先生の資料は、下記のリンク先で公開されています。講演内容をさらに詳しく知りたい方は、参考にしてみてください!

https://shinnosuke0907.net/wp-content/uploads/2021/06/e2b0594e6fcfc27b0caa10f560a63fd9.pdf

「何も起きない」を目指すために今、子ども達のために何ができるか? 保育園関係者がリアルに語り合う、子どもの主体性と安全の両立をかなえる方法

猪熊弘子氏と土橋一智氏のトークセッション

土橋先生の個人発表の後は、明福寺ルンビニー学園幼稚園・ルンビニー保育園の副園長であり、名寄市立大学特命教授、ジャーナリストでもある猪熊弘子さんと土橋先生のトークセッションが実施されました。

セッションは、「子どもの主体性と安全をどのように両立させていけばいいか?」という猪熊さんの問いかけから始まり、土橋先生が両立させるための考え方や、子どもたちの活動を広げるための工夫、そして安全を考えて自由を設定する大切さについてなど、実体験に基づく意見や知見を紹介。また、さまざまな安全への取り組みを行うために、園ではどんな風土づくりを行っているかなど、他ではなかなか聞くことができない内容のセッションが繰り広げられました。

両者は保育園の園長、副園長ということで、園での水の活動を実施する際に役立つ知見が満載の内容でした。特に、編集部が安全を守るためのポイントとして知っておいた方がよいと感じたことは以下の点。

●「今まで何もなかったから大丈夫」という思考停止状態は危険

●まずは水の活動をするねらいを明確にすることが大事。ねらいを設定した上で、遊びの練度や体験、子どもたちの遊びの発達の要素に応じてフレキシブルに対応する

●子どもの主体性と安全を両立するためにも、「自由だけど、ルールはある」ことを子どもたちに伝え、理解してもらう

●伝えることが大事というより、伝わることが大事

●事故が起こらないための事前の準備と、それでも起きてしまった時にどう対応するかの準備を怠らない

●「子どもたちのためにできることを実行可能な範囲でやっていこう」 という風土を園でどうつくるかが大事

●保護者には、活動や体験の重要性をしっかり伝える

●「何も起きない」ことを目指して取り組む

コロナ禍でなかなか水の活動もむずかしい状況が続いていますが、もし活動を行う際にはぜひ上記のポイントを念頭に置いていただけるといいのではないかと思いました。

トークセッションの詳しい内容はこちらで読めます!

「6/26子どもの水辺安全セミナー:土橋先生&猪熊先生トークセッションレポート」(一般社団法人吉川慎之介記念基金WEBサイト)

https://shinnosuke0907.net/3118/

特に保育園をはじめとする、教育関係者の皆さんにとって参考になる情報が多いと思うので、ぜひご一読ください!

教育現場で役立つ、水辺の安全に関する知識を楽しく、広く学べる「水辺の安全〇×クイズ」(子ども安全管理士協会YOKOHAMA)

続いて行われたのは、子ども安全管理士協会YOKOHAMA(https://www.facebook.com/kodomoanzen.yokohama/)による、水辺の安全〇×クイズ。まずは、司会の渡辺直史さんが、「準備編」「活動編」「救命編」と状況別に分けられた水辺の安全に関するクイズを出題。「溺水予防や水辺の安全対策は、監視体制を整えるだけで十分である、〇か×か」など、子どもを見守る大人が知っておくべきポイントを押さえたクイズ内容となっており、とても勉強になります。

答え合わせでは、なぜその答えになるのかも詳しく解説してくれるので、一問ごとにしっかりとした学びを得ることができました。

また、ライフジャケット選びのポイントの説明の際には、シークレットゲストとして、「子どもたちにライジャケを!」の活動を行っている「ライジャケサンタ」こと森重裕二さんが、二人のお子さんたちと共に登場。親子の息ピッタリのライジャケ選びの説明をしてくださり、セミナーの参加者を楽しませてくれました。

クイズの内容については、こちらのリンク先にある資料で公開されているので、ぜひダウンロードして、教育現場での水辺の安全に関する学びを深めてみてください!

「水辺の安全〇×クイズ」

https://shinnosuke0907.net/wp-content/uploads/2021/06/cd780d18d7630f74783ed41056958849.pdf

ぜひ活用してほしい、水辺の安全を学ぶための情報が満載!関連サイトの紹介

セミナーの最後は、子ども安全管理士協会YOKOHAMAの宮野由紀子さんから、登壇者の方達の情報紹介や、水辺の安全の基礎知識を得られるWEBサイトなどが紹介されました。こちらも下記のリンク先に資料が公開されています。教育関係者だけではなく、保護者の方にもおすすめの水辺の安全活動をするさまざまな団体や役立つマニュアルの情報も満載なので、ぜひ活用してみてください。

「子どもの水辺安全セミナー 幼児教育の現場から発信する水辺の安全

関連WEBサイトのご紹介!」

https://shinnosuke0907.net/wp-content/uploads/2021/06/046394b549cb870d8b6b2d01eef1e732.pdf

以上をもって、2時間にわたるセミナーが終了。水辺の活動における子どもの安全を守るために役立つ、新たな気づきや知識を得ることができた貴重な2時間でした。今回セミナーで学んだこととともに、セミナーの最後にあった「子どもの主体性を大切にするために、予防、安全な環境を整えることは、自由を楽しむ環境をデザインすること。これは、私たち大人全員に課せられた大きな課題」という吉川優子さんからの挨拶の言葉が強く心に響きました。

水辺の安全をこのように包括的に学ぶ機会はあまり多くありません。もしまた次回このようなセミナーが行われる際には、ぜひたくさんの方に参加いただきたいです!