大河「麒麟がくる」の分析【第3回感想】 “土岐家の居城の変遷”を調べてみた。(鷹の絵を描いてた家はどこか)

大河ドラマ「麒麟がくる」第2回『美濃の国』(2020.02.02放送)は、美濃の国の守護、土岐家と斎藤道三の確執が描かれた。

今回は「守護・守護代」という役職の位置づけと、「土岐家の住居の変遷」について調べてみた。

〜第3回あらすじ〜

夫を亡くした帰蝶(川口春奈)は明智荘を訪ね、光秀(長谷川博己)や駒(門脇 麦)らとつかの間の気の置けないひとときを過ごし、笑顔を取り戻す。一方、道三(本木雅弘)は、より操りやすい土岐頼芸(尾美としのり)を美濃の新しい守護として擁立しようとする。内心、道三のことを嫌う頼芸は、高政(伊藤英明)に自分が実の父親であるかのようにほのめかす。

1、“守護と守護代”の関係

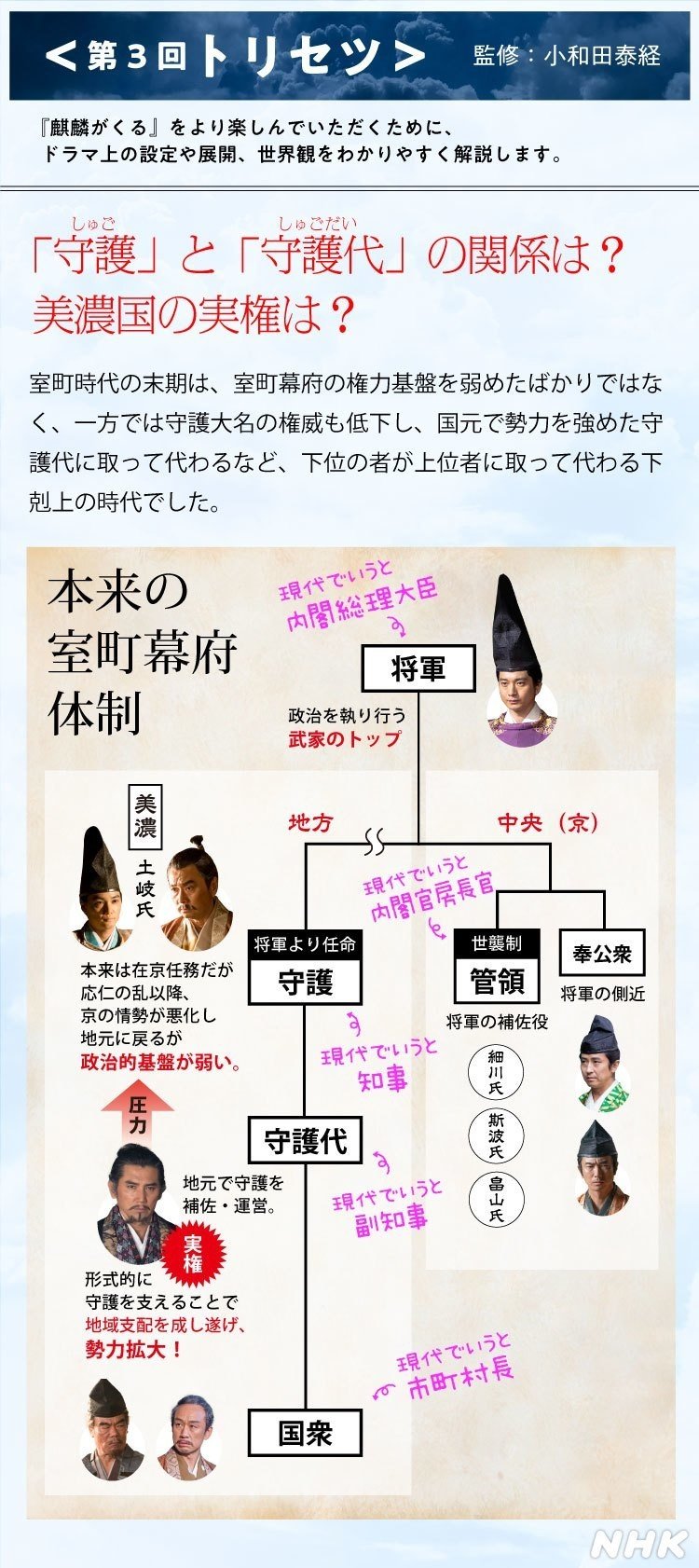

前話の第2回で、斎藤道三が、守護の土岐頼純を毒殺するシーンが話題になったが、いまいち「守護の役職の位置づけ」がよくわからないなと思っていたら、NHK公式サイトが解説をつけてくれていたので、まず下記に画像で引用する。わかりやすい。

斎藤道三は、「補佐役の副知事」なのに、国から任命されている「トップの県知事」を“操り人形”に仕立てあげてるというわけだ。

調べると、こういったいわゆる“下克上”は、他の地域でも多く、斎藤道三同様に“補佐役の守護代”からトップを下克上した有名どころをあげると、織田信長の織田家や、上杉(長尾)謙信の長尾家などもそうだったという。

2、土岐家のルーツ“瑞浪市”

第3回では、毒殺した土岐頼純のあとの空席となった守護のポジションに、頼純の叔父、土岐頼芸に再び就いてもらおうと斎藤道三親子が土岐家を訪問するシーンがある。第3回の目玉のシーンのひとつだ。「ところで、道三、頼純を殺したらしいな?」「……わたしが?!」。

あの土岐頼芸が鷹を描いてる家は、どこだろう。

調べてみたのだが、きれいには解決できなかった。

番組後の『紀行』も、この第3回は「土岐家」が特集対象だったので、その紀行の情報も拾いながら「土岐家の住居の変遷」をかるく追ってみよう。

紀行は、まず“土岐家のルーツ”に触れている。

岐阜県瑞浪(みずなみ)市。

美濃の国の守護・土岐一族は、鎌倉時代にこの地に土着し、「土岐」を名乗ったと伝わっています。室町時代には、足利将軍家を支える武士団として活躍し、幕府と深いつながりを築きました。

瑞浪市のとなりの市は土岐市、流れる川にも土岐川と、土岐の名が残っている。

斎藤道三が居城にしていた稲葉山城(現在の岐阜城)は、現在の「岐阜市」にあり、「瑞浪市」との距離感は以下の地図にあらわした。距離をはかると約54Kmほど。

1547年前後は、美濃の国の中心機能はすでに稲葉山城城下町にあるので、「現在の県庁所在地の岐阜市の“下地”」はこの時代からすでにあるといえる。

3、土岐頼芸が鷹を描いていた場所は?

『紀行』の続きにはこうある。

頼芸の時代には、家中の混乱に乗じ、斎藤道三が頭角を現しました。

頼芸が築いた館の一つ、枝広館(えだひろやかた)は岐阜県岐阜市の長良公園一帯にあったといいます。

道三に実権を奪われ、ついには美濃を追放されることとなる頼芸。土岐一族の栄光は、頼芸の代で潰えることとなるのです。

「枝広館」という住居地名が出てくる。

その跡地の長良公園で検索すると、稲葉山城のすぐふもと。距離にして4Kmなので、歩いても1時間かからない近さだ。

ここで鷹を描いていたのか?

でも、Wikipediaで調べると、この枝広館は、「1535年7月1日、新たな守護所であった枝広館が長良川大洪水で流され」ている。

第3回の時期は、土岐頼純の死後、つまり1547年以後であるため、この枝広館はすでにもうない。

頼芸のその後については、こういう記録がある。

「1542年、大桑城が落城し、鷺山城へ移る。」1542年時点では鷺山城に住んでいたようだ。

その後、頼芸は、尾張へ追放されたりして、その都度の住居がどこにあるのか(素人がかるく調べる程度では)正確にわからなくなるが、戻ってきた住居は鷺山城であった可能性もある。

ただし1548年には斎藤道三が隠居に入る住まいを鷺山城にしたようなので、それ以後がまた不明になるが、まだギリギリ住んでいた可能性もある。

「鷺山城」の場所は下記地図の左の★マーク。

稲葉山城からだと約5Kmと近い。

以前の住居、枝広館(下記の地図の右上の★マークの場所)が長良川の洪水で流されたこともあるし、川からは少し離れた場所で、小さいが丘の上に建っていることがわかる。

以上、土岐家の住居の変遷の調査でした。

(おわり)

※「麒麟がくる」他の回の分析ブログはこちら↓

コツコツ書き続けるので、サポートいただけたらがんばれます。