ドラマ感想 ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪 第8話感想 新たな旅のはじまり。

前回

第8話ドラマ感想文

3人娘と灰色の人が遭遇! 灰色の人の正体が明らかに…?

ドラマ史上最大の予算をつぎ込んだ『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』第1シーズン最終話。はじまりは灰色の人が南方国(モルドール)を目指して1人旅をしている場面から……。エリュン・ガレン(緑森)と呼ばれる場所で、どうやらもう目の前にモルドールの灰色山脈を前にしているようだ。

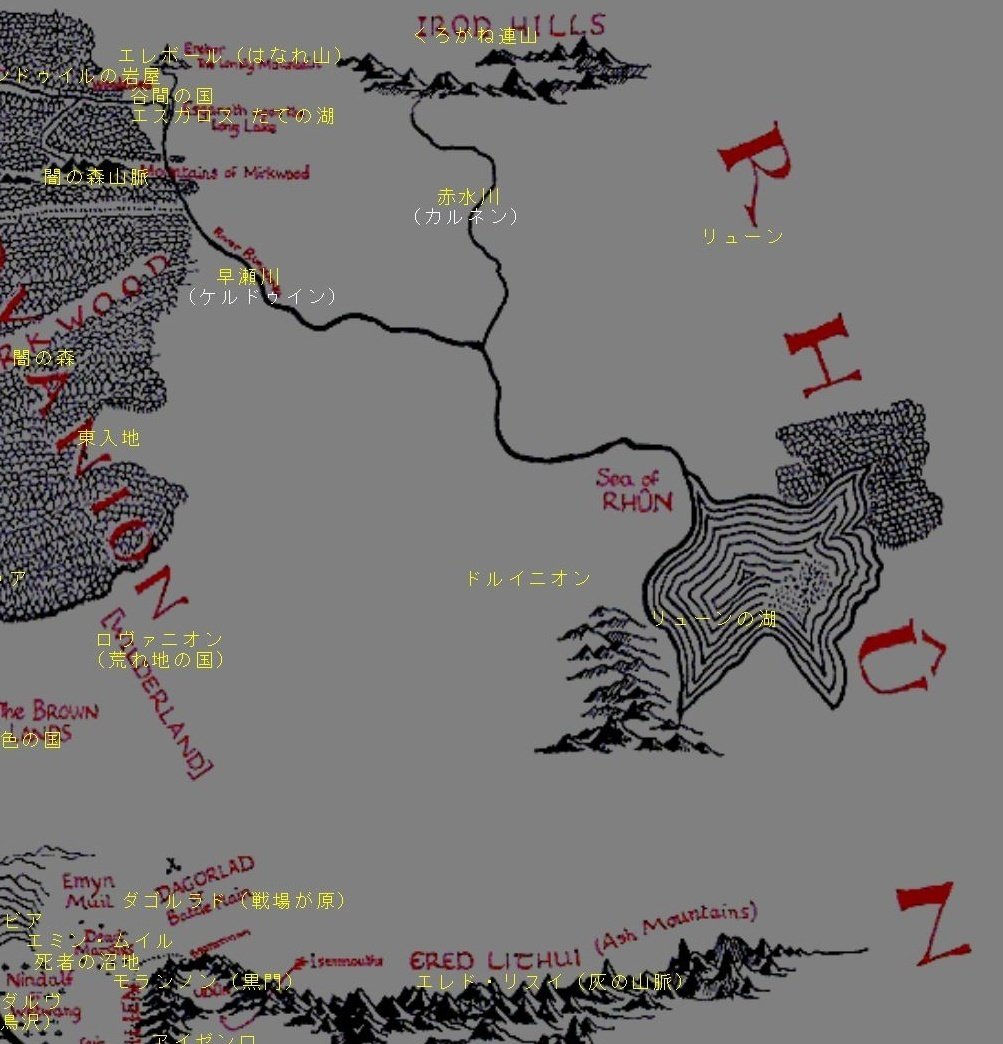

エリュン・ガレンが地図上のどの辺りかというと……どうやら後の「闇の森」のことらしい。映画『ホビット』では森のエルフ達が住んでいた場所だ。

うーん、灰色山脈の目の前だと思ったのだが……。この時代ではエリュン・ガレンはもっと巨大だったのだろうか。

森で灰色の人を追いかけている3人娘と遭遇。3人娘は灰色の人の前で跪き、こう言うのだった。

「サウロン様……」

サウロンだったのか! 絶対にガンダルフだと思ったのに!

「その名は“隠れ人の帽子”。ある場所からしか見えません。それは東の果て。星の様子がおかしいところ。リューンの地」

「そう。そこであなたは知れ渡る。本来のあなたとして」

「たとえ星から落ちても、あなたは星より尊く」

「火はあなたに従います」

「たとえ塵に埋もれても塵はあなたを恐れ」

「あなたが怒れば震えます」

……という話だけど、「リューン」ってどこだろう? 第3紀の地図で確かめてみよう。

リューン地方というのは、中つ国地図の東の最果て。これまで物語の舞台になってないところだから、よくわからない。地図を見ても、あの辺りは空白だらけ。あそこに何があるのか、興味をかき立てられる。

ようやく探し当てたご主人様だったけれども、記憶喪失のうえに、自分の力をコントロールできない。しかたなく3人娘は灰色の人を縛り上げるのだった……。

3人娘を1人1人見てみよう。

バットマンみたいなとんがり耳のこの子。なんとなくリーダー格っぽい雰囲気。どういった能力を持っているのかは不明。

兜の形をよく見ると、指を組んだ手になっている。鎖帷子を身につけ、小型のブーメランのようなものを投げつけるので、戦士タイプのようだ。

3人娘の中で明らかに目立った存在の彼女。とにかくやたらと顔が怖い。ただし、すごくセクシー。どうやら3人の中で指示を受ける側、つまり下っ端らしいのだけど、風貌がすごいので存在感がありすぎる。

見たまんま魔法使いタイプで、戦闘シーンでも戦士よりも目立った戦いぶりを見せている。

早くも灰色の人に追いついたハーフットたち。隠れながら、灰色の人を救い出す計画を練り始める。

灰色の人を救い出そうと行動するのだけど、しかし3人娘に行動を読まれていて……追い詰められてしまうノーリ。

灰色の人がノーリを救い出そうとして、さらに反撃に遭う。

見えざる魔術の力に束縛されて、吹き飛ばされてしまう。

この描写も2001年版『ロード・オブ・ザ・リング』にもあったもの。ピーター・ジャクソンはこういった映画にありきたりな、光学処理を使って光線を飛ばし合うようなバトルシーンが嫌いだった。魔法で戦っているけれど、「肉弾戦」に感じられるような魔法バトルシーンを考案した。そのイメージを今回のドラマ版は踏襲していて、さらに人間を浮かび上がらせる時に、周囲の小石を持ち上げるなどをして、イメージをより増幅している。

余談だが、RPGにおける魔法使いは「弱い」というイメージだった。HP(体力)が少ないのですぐにやられる。MPを使い切ってしまったらただの役立たずなので、通常戦闘では戦力温存気味になりがち。ボス戦まで連れて行ってやっと役目が回ってくるが、やっぱりMPを使い切ったらあとはただの役立たず。

魔法使いはとにかくも役立たず。パーティに魔法使いは入れず、戦士系タイプをそろえて物理で殴ったほうが攻略は早かった。

私が個人的にずっと思っているのは、どうして魔法使いは戦闘ごとにMPを回復しないのだろうか。戦士は無限に「攻撃」ができて、それで「スタミナ」のようなものは消費しないのに、どうして魔法使いはこうもペナルティを与えられているのだろうか……。RPGにおける戦士と魔法使いの立場は明らかに公正ではない。

というのはともかくとして、ピーター・ジャクソンの映画は「魔法使い=弱い」のイメージをかなり払拭してくれた。『ロード・オブ・ザ・リング』を見た後だと、「魔法使いは弱い」とはほとんど思わなくなる。

それを言うとエルフのイメージも変わった。エルフといえば、どのRPGでも力も弱ければ体力も低く、魔法使いとしても中途半端……というイメージであまりパーティには加えたくないキャラクターだったけど、レゴラスという無双級ヒーローの出現でイメージはガラリと変わった。

私にとって『ロード・オブ・ザ・リング』はRPGにありきたりなイメージを覆した作品だった。こう感じるのは、私がRPG由来のありきたりなイメージに不満を持っていたからだけど。

杖を奪ってしまえば、魔法は使えないだろう……と思いきや、エレメントを利用した魔法を使ってくる。たぶんこの魔法使いは、自分の体が呪いで汚染されても気にしないタイプなのだろう。なにしろ存在が闇属性だから、自分の肉体を破壊しようとも気にしないどころか、むしろ望むところ……という感じか。指先が黒いのは、すでにいくらか魔法を使ってきた痕跡だとみられるし。

でも杖なしでは無から有を生み出せないから、たき火の炎を投げつける……という戦法を採っている。周囲には燃えるものはいくらでもあるから、どんどん炎の威力を増幅させられる。

この女優さん、風貌も独特だし、歩き方や魔法を使う所作まで堂に入っている。すごい存在感だ。名前はわからないが、こんな風貌の女優、他の映画監督が見逃すはずがないので、そのうち何かの映画で姿を見るかも知れない。

「影から現れし者……影の中へ戻れ!」

「サウロンじゃない!」

「別のやつ」

「イスタルの方だ。こいつは……」

イスタルだー!! やっぱりガンダルフじゃないか! 驚かせやがって!

強力ニフラム! ニフラムを喰らった瞬間、3人娘の正体が現れる。

2人はさほど変わらないのだけど、明らかに目立った風貌の1人は、ニフラムを喰らった瞬間、頭に突起がニョキニョキと現れる。あれは王冠だ。ということはかつて王だった人。おそらくはかつてサウロン側についた人間……私の想像では南方国の王族のうちの誰か、だろう。(もしかしたら、南方国王の最後の人かも?)

下っ端のポジションになっていたのは、もっとも強力な力を持っていて危ないからだろう。もしかしたら、闇勢力に加担した罰や呪いのようなものかもしれないが。

続いて3人娘の怨霊が蛾となって散らばっていく。この蛾が本体。蛾が怨霊に取り憑いて動いていた……という状態だろう。幻術が解けてその正体を明らかにしたので、もとの「ただの蛾」となって散っていく。

灰色の人救出作戦は、全員無事というわけにはいかず……。族長サドクがこの世を去ってしまうのだった。

この地での収穫も終えたので、ハーフット達は早くも次に目的地に向けて旅立つことに。

ただしノーリだけは別行動。あの名のわからない灰色の人と一緒に旅をすることになる。

このシーン、ノーリの背後にいる人たちがみんな小人俳優だ。小人俳優と並ぶと、ノーリやお父さんの身長も少し高く見えてしまう。

ポピーは一緒に行かないんだ……。フロド&サムコンビの女性版が見られると思ったのだが……。ここで別れるという展開は残念。

でもポピーが残ってくれたから、その後も「ハーフット側の主人公」として、物語が描かれるかもしれない。

旅立ちの時。ハーフットの一族は徒歩で次の目的地を目指す。これまでは家ごとリヤカーみたいに引いて旅をする……という感じだったが、その家は破壊されてしまったので、しばらくは徒歩での旅が中心になりそうだ。

ノーリと灰色の人も旅に出る。

「こっちだな。なんとなくだが、甘い香りが流れてくる。迷ったときは、いいかいエラノール。鼻をきかせるんだ」

やっぱりガンダルフだ! 「迷ったときは鼻をきかせるんじゃ」という台詞は『ロード・オブ・ザ・リング 第1章』でモリアの坑道で迷ったときにガンダルフが言った言葉。やっぱりこの灰色の人はガンダルフだ。

こうして東を目指す旅に出るノーリと灰色の人。

でも「西」じゃないんだ。てっきり西を目指して旅をして、そこで定住に適した安息地を見出し、仲間達を呼び寄せてホビットの御先祖になっていく……という展開だと思ったのだが。

東にはなにがあるのだろう。ここからさらに東は、地図上でもほぼ何も書かれていない場所。そこにサウロンにちなんだ何かがあり、灰色の記憶を取り戻す何かも同時にあるという……。今後の展開が気になる終わり方だ。

エルフの3つの指輪完成 いかにしてあの指輪は作られたのか…?

エレギオンを目指して全力疾走のガラドリエル&ハルブランド。

「6日前、敵に刺され、全速力で運びました」

と台詞にある。怪我人を馬に乗せて6日間も全力疾走させたのか……。よく生きてたな……。

それにしてもモルドールからエレギオンまで、馬で走って6日もかかる距離か……。霜降り山脈を馬で抜けるのは無理だから、ローハン谷を迂回する経路を採ったのだろうけど、それも結構な距離感だったんだな。

エルフの治療室の様子。治療室までこんなに美しいのか……。

その日のうちにもう立って歩けるようになるハルブランド。エルフの治療すげー……。体を治してもらうんだったら、エルフだな。瀕死の人間を1日で回復させられるって、すごい医術だ。

エルフの工房に光が差し込む。

ここも美しい。セットが一つのアートみたいになっている。鉄を溶かす炉もアート作品みたいになっている。凄いものを作ったなぁ……。

エレギオンを訪問しているギル=ガラドにミスリルを他の金属と組み合わせる提案をしているケレブリンボール。

具体的に何を作るのか――。ケレブリンボールが提案するのは「王冠」。

「円形が理想的です。光が途切れることなく弧を描き、力を無限大に積み上げることができる」

ようするにミスリルに帯びている魔力が、円の中をぐるぐる巡り続ける……と。

それにしてもギル=ガラドはどうしてこうも何もかもに不信感を募らせているのだろう。

その対話を横で聞いているガラドリエルが、ふっと表情を険しくする。

ガラドリエルがなぜ険しい顔をしたのかというと、

「まったく新しい力を生み出せそうなのです。目に見える強さではなく、肉体を超える力。これは未知の世界の力なのです!」

という台詞があったから。

同じ台詞が出てきたのは第6話のここ。アダルの尋問中に出てきた台詞。

「……力を創造しようとしたんだ。肉体的な力ではない。肉体を超えた未知の世界の力だ」

サウロンはこれまでにない「未知の力」を生み出そうとしていた……。なぜハルブランドがアダルが話していた内容を知っていたのか。「未知の力」とは何を指すのか。ガラドリエルに不信感が急速に芽生えてくる。

話を一つ飛ばして、ガラドリエルは「南方国王にまつわる真相」を突き止める。南方国王家は1000年前……つまりサウロンが姿を消す前に殺されていて、その血統は完全に途絶えていたという。

「本当は何者?」

じゃあブロンウィンはどうして王家のサインを知っていたのだろうか。1000年前に途絶えたサインを村娘が知っていた理由は……これを言い始めると話はややこしくなるからスルーしましょう。

ガラドリエル「名前を言いなさい」

?「おれは世界が始まる前から目覚めていた。今までにいろんな名で呼ばれた」

ここを日本語吹き替えで聞くと「アウレの弟子」という名前を口にしている。サウロンはいくつも名前を自称していた「アンナタール」「アルタノ」「アウレンディル(アウレの信者)」など。

「サウロン」の名前はエルフ側からの呼び名で、サウロンは自分をサウロンと自称したことはないんだそうだ。サウロンが自分の名前を呼ぶときは「マイロン」といったそうな。

ガラドリエルはハルブランドの幻術に捕らわれてしまう。

それはそれとして……美しい。こんな風景を背負って、こんな格好をして、絵的にハマっちゃうって……。そんな美人が現実にいるとは。この情景が陳腐にならないって、本当凄い。この女優ありきだな。

続いて、難破船で遭難している場面。

こういったシーンは「順撮り」で作るのではなく、まとめて撮影するもの。制作中は第2話の遭難シーンと一緒に撮影されている。しかし俳優は「そこに至るまでの経緯」を頭に入れながら演技しなければならない。映画の世界では常識の話だけど、よく演じられるなぁ……。

追記:

後で知った話だが、キャスト達はハルブランドがサウロンだ……ということは知らされてなかったそうだ。知っていたのはハルブランド役の俳優だけ。出演者も第8話の脚本をもらってこの展開に衝撃だったようだ。……ということは、このシーンは「まとめ撮り」ではなく、あらためてセットを用意して撮影されたものかもしれない。といっても水面と筏だけなので、大変な用意は必要もないのだけど

「モルゴスが破れたとき、こう感じたんだ。俺の首を固く絞める手から、ようやく解放されたと」

戦隊ものシリーズでも『スターウォーズ』でも『007』のスペクターでも現実の独裁政権でもありがちなことは、悪の大ボスは暴力と恐怖で部下達を押さえつけること。任務に失敗した者や、充分な成果を出し切れなかった者は「処分」してしまう(これで「有能な部下」まで殺しちゃうので、悪の秘密結社は弱体化しやすい)。暴君の手下は、自分が殺される恐怖で仕方なく暴君に従う。

だから暴力と恐怖で押さえつけられた組織というのは、「信頼」という関係性で結ばれていない。心からの忠誠心を持っている者など誰もおらず、暴君もいつ自身が殺されるか……と怯えて過ごさねばならない。

こういう恐怖と暴力で押さえつけられた組織は、中枢の大ボスを倒しても、次はその片腕だったやつが大ボスになって、組織を引き継いでしまう。

モルゴスとサウロンも同じような関係だったようだ。サウロンはモルゴスに仕えていたが、別に忠誠心を持っていたわけではなかった。モルゴスがこの世を去ってからは、「自由だー!」という状態になったようだ。

筏を揺らしていた波がすっと凪いで……。

鏡のようになった水面に、2人の「本性」が浮かび上がる。

そこに映っていつのはサウロンと……。

セット撮影だからこそできる表現。この見せ方は面白い。

サウロンの幻術から逃れたガラドリエルは工房へ行き、ケレブリンボールに提案する。

ガラドリエル「いいえ。3つ作るのです。1つでは腐敗し、2つでは対立を生む」

ケレブリンボール「だが3つなら調和が取れる」

ガラドリエル「今日作る力は、エルフだけが持てるもの。他の手には触らせない」

王冠ではない。ハルブランドは2つと提案した。しかしガラドリエルが提案したのはさらに細かく分けて3つ……。

より小さな、リング状のものといえば……。

みなまで言わずとも、ケレブリンボールは何を作るか了解する。

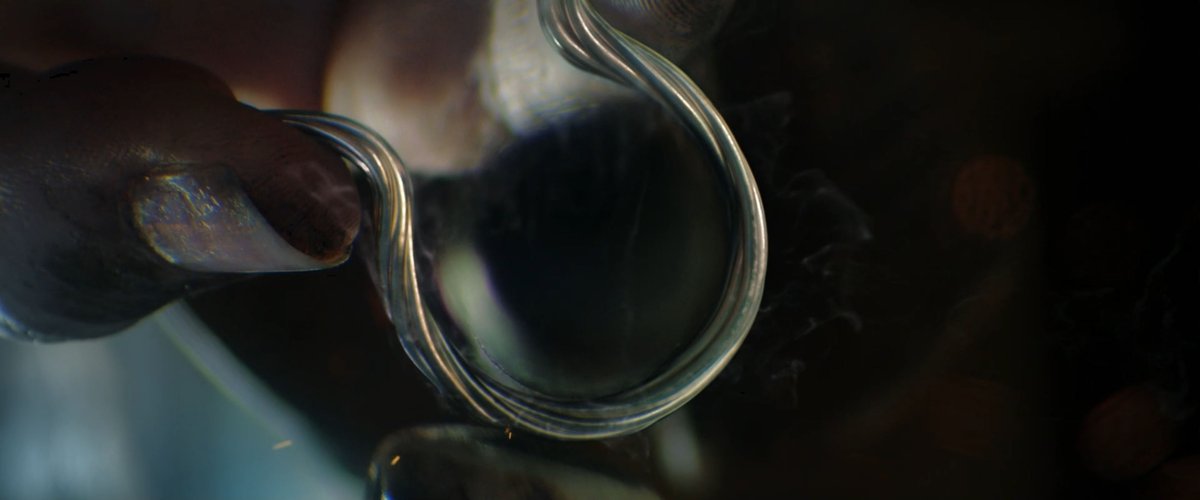

いよいよ指輪制作が始まる。こういう鉄を溶かしたものって、別の液体を使い、CGでそれっぽい質感を出す物だけど……。もしかすると本当に鉄を溶かしたものを使って撮影しているのかな……。

ぐるぐる回転させて、材質を合体させている……。それにしても小道具が美しい。

職人達が指輪を作っている場面。これはCGではなく、実際に職人が指輪を作っているところをクローズアップで見せている。小道具でも「本物」にこだわっていることがわかる。

ついにエルフの3つの指輪が完成……。

不穏な顔で見ているエルロンドと、顔に影が落ちてやや不気味な微笑みを浮かべるガラドリエル。もしかすると、ガラドリエルはサウロンに思想をコントロールされちゃっているのかも知れない。

指輪の制作年と、その後のエレギオンの運命について「歴史」を見てみよう。

サウロンが正体を隠してエレギオンにやってきたのは、第2紀1200年頃だったそうだ。サウロンはエレギオンで長く滞在していたらしく、その過程でやがて領主たるケレブリンボールと知り合い、「新たな創作物」について意見交換するようになっていった。ケレブリンボールは相談相手がサウロンだと気付かず、その助言を聞いて、1590年頃、指輪を完成させてしまう。

1600年、サウロンが一つの指輪を完成させて、ケレブリンボールはようやくサウロンの陰謀に気付くのだった。3つの指輪の持ち主は一つの指輪に支配を受けるのだ。そのことに気付き、エルフ達は指輪を隠す。ガラドリエルも指輪を隠し、指輪を身につけた姿で現れるのは、指輪戦争終結後のことであった(『ロード・オブ・ザ・リング 第3章』最後のシーンで指輪を身につけている)

1693年、サウロンの軍勢が攻めてきて、エレギオンは戦場となる。1697年、ケレブリンボール死去。

実際の歴史とはだいぶ様子が違うが、「エレギオンにやってきたサウロンが化けていた麗人にだまされて指輪を作ることになる」という経緯がきちんとなぞられている。実際にはサウロンはエレギオンにやってきて、300年も滞在するのだけど、そんな長い時間の経過はテレビドラマでは描けない。この時間の経過は、ドラマでは圧縮されることになる。

「サウロンに化けた何者か」がいかにしてエレギオンにやってきて、ケレブリンボールを騙すのか……少し難しいプロットだけど、この部分はドラマの物語に落とし込んで作られている。実際の歴史とは違うものの、大筋はきちんとなぞろうとしていることがわかる。

さて、これにて『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』の第1シーズンが完結するのだが、どんな作品だったか、総括してみるとしよう。

ドラマの感想 本物にこだわった世界観と、ベストなキャスティング

ドラマ『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』を総括すると、とことん「本物」にこだわった作品だった。こういった異世界を舞台にした作品は何かとCGがメインになりやすいし、CGは多用されていたのだけど、それ以外のところでは可能な限り「本物」で制作されていた。ニュージーランドを舞台とした本物の風景。甲冑や剣といった小道具も本物。南方国の村も本物が建造されている。ヌーメノール国の遠景はさすがにCGだけど、俳優達が立つステージの多くはグリーンバックではなく、セットが建造されて撮影されている。

毎エピソードを見るたびに「すげぇな……」とただただ感嘆。一つ一つの質感を確かめて、こんなのよく作ったなぁ、と感心。舞台や小道具をこだわって作ったからこそ、やたらと予算がかかったけれども、一方でその世界観が本当に感じられる。これがいかに本気度が高いのかわかるところだ。

もともと2001~2003年に公開された『ロード・オブ・ザ・リング』がそういうところがあって、あの作品は、ああいった異世界を舞台にした作品としては驚くくらいCGが使われていない作品だった。CGなしで撮影可能なシーンはできるかぎりCGなしで。甲冑や剣といった「物」を本物を作れる職人に作らせて、昔ながらのアナログな特撮が多用されて、風景もニュージーランドの自然がそのまま使われている。一見してみんなが「これはCGだろう」と思っているところも、実はCGじゃない……というところも一杯ある。

それに対して、後に作られた『ホビット』は不思議なくらいCGが多用されていた映画だった。(あれを見たときは、「ピーター・ジャクソンどうした?」と思ったものだ)

ドラマ版『力の指輪』は20年前に作られた劇場版のイメージに近い。作中に出てくるイメージも劇場版を尊重するように作られて、過去の作品をきちんと踏まえていることが見ていてわかる。

制作はアマゾンスタジオ。私の感想文でも時々WETAの話を取り上げているのだが、WETAはどうやら一部のVFXを担当しているだけのようで……。こうしたセット建造や小道具の製作はアマゾンスタジオの制作らしい。

(WETA 『ロード・オブ・ザ・リング』『ホビット』を制作したニュージーランドの制作会社。この映画のあとも、様々な映画のセット制作、小道具製作を引き受けている)

私がこのドラマでまず気に入ったのは、俳優達の顔。

ノーリのお父さん、ラルゴ・ブランディフット。最初に見たときから、「いいホビット顔だなぁ」と気に入ってしまった。おじさんだけど、瞳がキラキラしていてちょっと可愛い。こういう顔が、私の脳内にある「いかにもなホビット顔」のイメージと合致する。絵に描いたような顔だ。

イシルドゥルのお父さん、エレンディルもいい顔をしている。威厳のある兵隊長のイメージを顔だけで語ってくれている。

ヌーメノール人キャストといえば、宰相のファラゾーンもいい。絶対腹で悪いこと考えてそうな雰囲気がダダ漏れな感じの顔。こういう顔の政治家には絶対についていきたくない。

髭長おじいさんのドワーフ王の顔もいい。

ドワーフの顔は実はほとんどメイク。カツラ、髭も付けて、鼻も付け足している。体型もドワーフらしい体型を作るために、着ぐるみを身につけている。というわけで、俳優の顔は目元と頬くらいなもの。でも目元だけでも陰気な妄執に囚われている王の雰囲気が出ている。

この辺りの「おじさん俳優」の顔がどれもストライク。いいオッサンたちを揃えてくれたなぁ。こういうおじさんがしっかり脇を固めてくれているから、作品に真実味が出てきてくれる。

主演クラスにもいい人はやはりいて、まずはハーフットのノーリ。「ホビットっぽい」というか、イライジャ・ウッドっぽい。どことなくフロドを連想させてくれる。私は彼女をフロド/ビルボの御先祖だと思って見ているのだが、風貌や仕草でもどこか繋がりを感じさせてくれる女優だ。

エルフの奥方・ガラドリエルもいい女優だ。エルフといえば不老不死の浮世離れした存在だけど、その存在の筆頭として存在感を示してくれた。こんな風景を背負ってあんな衣装を着て、ギャグにならないどころか絵になる……というのはすごい美人。それにケイト・ブランシェットにも少し似た雰囲気もある。

乗馬シーンでは吹き替えなしで演じてくれて、芝居の実力も高そうだ。

実はちょっと気になったのがケレブリンボールだ。エルフには「老い」というものがないわけだから、こんな老けた顔のエルフはどうなんだろう……? しかしエルフきっての名工であり、エレギオンの盟主としての威厳を顔で出さねばならない。設定的には「老い」はないのだけど、そのキャラクターを表現する場合としては、どうしてもちょっと老けた顔のエルフを登場させねばならない。

ケレブリンボール役のおじさん顔もすごく良いんだけどね。エルフというキャラクターとして見ると……そこに葛藤が出てくる。

そんな感じで、出てくる俳優の顔がどれもいい。キャスティングに恵まれたドラマだった。

ではシナリオはどうだったのか。これはそもそも『指輪物語』という作品の性質上問題だけど、展開が非常にゆっくり。まず第1話は設定説明だけでストーリーの展開はなし。その後、ゆっくりとお話は進んで行ったものの、1シーズンかけて語られたのは、それぞれの冒険がやっと始まる……といったところ。

私は『指輪物語』の原作を読んでいるから、「そういう作品」だとあらかじめ知っている。『指輪物語』は物語のスケールが大きく、いちから説明しないとわからないようなものが非常に多い。しかも舞台が複数あり、主人公も何人もいて、それぞれのストーリーが少しずつ展開していく……という形式を取っている。毎回1時間越えの尺だけど、その1時間で展開するお話がちょっとしかない。シーズン1における唯一の見せ場は、南方国を中心とした小さな戦いくらいしかない。これを“刺激”を求める一般層はどのように感じただろうか。ここからさらにシーズン2、シーズン3と続いて、どれだけの人がついてくるだろうか……。

「史実」はどの程度守られているか?

シナリオ上の細かい問題点はこれまでの感想文で書いてきたから、さておくとしよう。気になるのは、実際の「歴史」をどのていど踏まえて描いているのか。

『指輪物語』は歴史ものじゃない。フィクションだ。

……と言われそうだけど、今回は「もしも『指輪物語』が歴史物」だったら……という観点で見てほしい。

歴史ものを描く場合の約束事として、基本的に「歴史事実」は動かしてはならない。例えば 「織田信長は1582年6月21日に本能寺で死去した」――歴史小説を書く場合でも歴史漫画を描く場合でも、この歴史事実は動かしてはならない。ただし、その過程で、「定説ではこう言われているけれど、この人物はこういう心情だったんじゃないか」……そこを描き込むことでその作品の個性が現れる。

この歴史事実を外すと「オイオイ……」となってしまう。歴史に詳しい人は、その瞬間、作品に対する興味を失う。

例えば『へうげもの』という、だいぶトンチキなことをやっている歴史漫画があるのだけど、あんな作品でも基本的な「歴史事実」は動かしていない。どのエピソードも「可能性だけをいえばあり得る」という話をやっている。動かしてはいけない歴史事実をきちんと踏まえた上で、いかに自由に、面白く描けるか。歴史事実に忠実であっても、歴史物語はいかようにも面白くできるんだ……というお手本的な作品でもある。

では『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』の場合はどうなのか。

ずっと気になっていたのは、「年代」が示されていないこと。「第2紀」と一言でいっても、3441年も続いた。そのうちのどの辺りの年代なのかがよくわからない。

ドラマの第8話でエルフの3つの指輪が作られた。風の指輪ヴィルヤ、水の指輪ネンヤ、火の指輪ナルヤ。この指輪が作られたのは1500年から1590年までの期間だ。

エルフは不老不死の種族なので、90年という長い期間をかけて指輪を作ったのだが、しかしドラマに落とし込むという段階で、90年という期間を見せるわけにはいかない。

2001年の映画『ロード・オブ・ザ・リング』でも指輪の存在に気付いたガンダルフが「ちょっと調べてくる」と言った後、映画ではすぐに戻ってくる……ように描かれるが実際には17年の期間があった。さすがに17年という時間的長さを描くわけにはいかないから、「すぐ行って戻ってきた」みたいな表現になっていた。そういう時間の圧縮は許されてもいいだろう。

ドラマの年代を1590年頃と仮定すると、間もなくサウロンはモルドールに戻り、一つの指輪を作り、エレギオンを侵攻していくことになる。これが1695年頃(間もなくといっても100年もある)。この辺りの展開は、シーズン2かシーズン3で描かれるだろう。

そこで気になるのはこの男。イシルドゥル。

彼の登場時にもブログに書いたが、この男はサウロンとの戦争に決着を付けた「イシルドゥア」だと考えられるが、しかしイシルドゥアの生没年は第2紀3220年~第3紀2年。

サウロンがモルドールに帰還してから決着がつくまで、1800年もかかっている。この時代にイシルドゥアはまだ誕生していないはず。

これはどういうことなのか?

もしかしたらドラマ版は1800年に及ぶサウロンとの長い闘争の歴史を、「一つの時代」にまとめて描くつもりかも知れない。ただそうした場合、『指輪物語』を歴史物語とした場合の整合性はどうなるのだろうか……という疑問が出てくる。

実はもう一人気になる人物がいる。宰相のファラゾーン。彼はヌーメノール25代目の王・アル=ファラゾーンと同じ名前だ。彼は「ヌーメノール最後の王」と呼ばれている。そのアル=ファラゾーンの生没年は第2紀3118年から3319年(イシルドゥアと同時代の人だ)。アル=ファラゾーンのいとこをミーリエルという。

やはり第2紀末期の頃に生まれた人で、指輪が制作された年代にはまだ生まれていないはず。

ここから推測できるのは、ドラマ版は二つの時代を一つの事件にまとめる計画ではないだろうか。

大きく引っ掛かったのがガラドリエルの夫・ケレボルン。死んだことにされている。

史実ではケレボルンは生きていて、第1紀の頃ガラドリエルと出会い、結婚し、娘・ケレブリーアンをもうけているはず。2001年の映画『ロード・オブ・ザ・リング』にも登場している。

この改変は失敗だ。「可能性としてはあり」という範疇を超えてしまっている。ドラマ版は分散されている事件を一つにまとめる……という計画らしいが、そういう前提の作品ということを許容しても、これは「歴史事実」に反する描写。歴史ものに詳しい人から「オイオイ」と突っ込みを入れられる場面だ。

そうは言ってもトールキン先生はこの時代のことは「骨格」しか残していない。その骨格に肉付け……どんな人物がいて、どんなドラマがあったのか、ということまでは掘り下げていない。そこに物語の自由度はある。

ドラマ版の興味深い人物といえばアダルだ。原作には登場しない。アダルはモルゴスに誘拐されたエルフの1人で、洗脳され、忌まわしき怪物を産み落とすことになる。エルフは不老不死の存在なのだから、第1紀時代に誘拐された人物であってもまだ在命の可能性はある。そんな人物がオーク達の「父」となって、指揮する存在になっていたかもしれない……。

トールキン先生が描いていない部分で、「可能性だけでいえばあり得る」人物だ。こういうキャラクターには創造性を感じるので、非常に良い部分だ。

しかもアダルは反サウロン派。モルドール内もみんながみんなサウロンに忠誠を誓っているわけではない。アダルはそんな複雑さを表現するキャラクターにもなっている。この先、ハルブランドことサウロンと遭遇することになるわけで、どのように展開していくか楽しみな部分だ。

では彼はどうだろう。シーズン1のラストでガンダルフであることが明かされたイスタルの賢者だ。ガンダルフが中つ国へやってきたのは、本来は第3紀だ。

私としては「実は第2紀にも一度中つ国へやってきていた」……という裏話的なエピソードもあってもいんじゃないか……と考えている。トールキン先生は「第2紀の頃には“来なかった”」とは書いていない。そういう記述がないのであれば、可能性でいえばアリだ。

そのガンダルフが、移動型の暮らしをしていたハーフットたちを導き、ホビットの御先祖となるようにはからった……みたいなお話に進んで行ったら、後のホビットたちと深い情で結ばれていた理由にもなる。

ドラマの予告編にも出てきていて、「おや?」となったのがバルログ。もしかして、ドラマ版もバルログが登場する展開なのか……と引っ掛かったが、どうやらバルログの登場はこれでお終いのよう。

バルログが岩の下に幽閉された状態から解放されてしまうのは第3紀1980年。

バルログがその以前にも一度解放されたことがあった……という展開はなかなか受け入れにくい。というのもバルログは凶悪なので一度解放されたらまた元の通り閉じ込める……というわけにはいかない。それに、「バルログという凶悪なモンスターがいる」ということがわかっているなら、ドワーフたちはもうミスリル採掘なんてやろうとは思わないだろうからだ。いくらその3000年後の話とはいえ、バルログというあまりにも恐ろしい存在を忘れるとは思えない。

バルログがこの先、再登場することはないだろう。バルログが顔出ししたのは、ファンの関心を惹くためだろう。

この先の展開として気になるのは、ヌーメノールの滅亡をどのように描くか。

ヌーメノールが沈没するのは、正しくは第3紀の末期の頃。ヌーメノールが沈没することを察して、エレンディルとその子孫達は島を離れていった。

しかしドラマ版は一つの時代にまとめて描く計画であるから、ヌーメノールの沈没もそう遠くない事件として描かれるだろう。

第8話でエレンディルの娘であるエアリエンがパランティアを見るシーンが描かれた(「史実」では弟のはずだったのだが)。おそらくはここでヌーメノール沈没の未来を知るのだろう。ここからエレンディル一族が島を離れていく……という展開になっていくと考えられる。

ヌーメノール脱出。ゴンドール建造。この時、「王の木」も移設されるはず。エレンディル一族だけではなく、かなり多くの人を引き連れても「島脱出」になるんじゃないかと思われるが……。どのように描かれるのか、興味深い。

シーズン2の感想文はブログに書くか?

書かないです。

というのも、大変だったから。毎回画像を揃えて感想文を書いていたのだけど、ものすごく時間が掛かった。毎回3~4日の作業だった。

しかもさほど需要もなかった。本ブログのほうでは第1話、第2話と珍しく結構な閲覧数があったが、その後の第3話、第4話まで読む人はほとんどいなかった。noteでもドラマの感想文はさほど閲覧数も伸びなかった(♥も後半はまったくつかなかったし)。

私としては「待ちに待ったドラマ!」だったのだけど、世間的にはそこまでじゃなかったようで……。

というわけで感想文はシーズン1で終わり。もちろんドラマシリーズはその後もしっかり見続ける。でもブログで取り上げるのは、ここまで。ドラマが完結するときにはまた何か書くかも知れないけど。

感想文を第1話から読む

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。