【映画レビュー】映画館に漂う死の臭い、それが創り出す生のエネルギー(『映画 人間椅子 バンド生活三十年』を観て)

0.緒言

一つのバンドを30年続けるというのは大変難しい。

毎年無数のバンドが生まれるが、5年続くバンドすら、その3分の1にも満たないのではないか。そしてその中からデビューするバンドは更に少ないし、デビューしたうえで第一線を走り続けられるバンドなどほんの一握りに過ぎない。

「人間椅子」は、無数のバンドから選りすぐられてデビューしたバンドの中でも、更に一握り中の一握りといえる存在である。何しろ30年も活動を続けているのだ。

メンバーチェンジこそ何度もあったものの、フロントマン2人は変わっていないし、4代目ドラマー「ナカジマノブ」加入の2004年から15年以上メンバーチェンジは一切ない。15年以上一切のメンバーチェンジがないバンドすら、日本では珍しいと言っていいだろう。

時は2020年。そうした人間椅子の30年の歩みの一つの集大成と言っていい、中野サンプラザでのワンマンライブが映画化された。

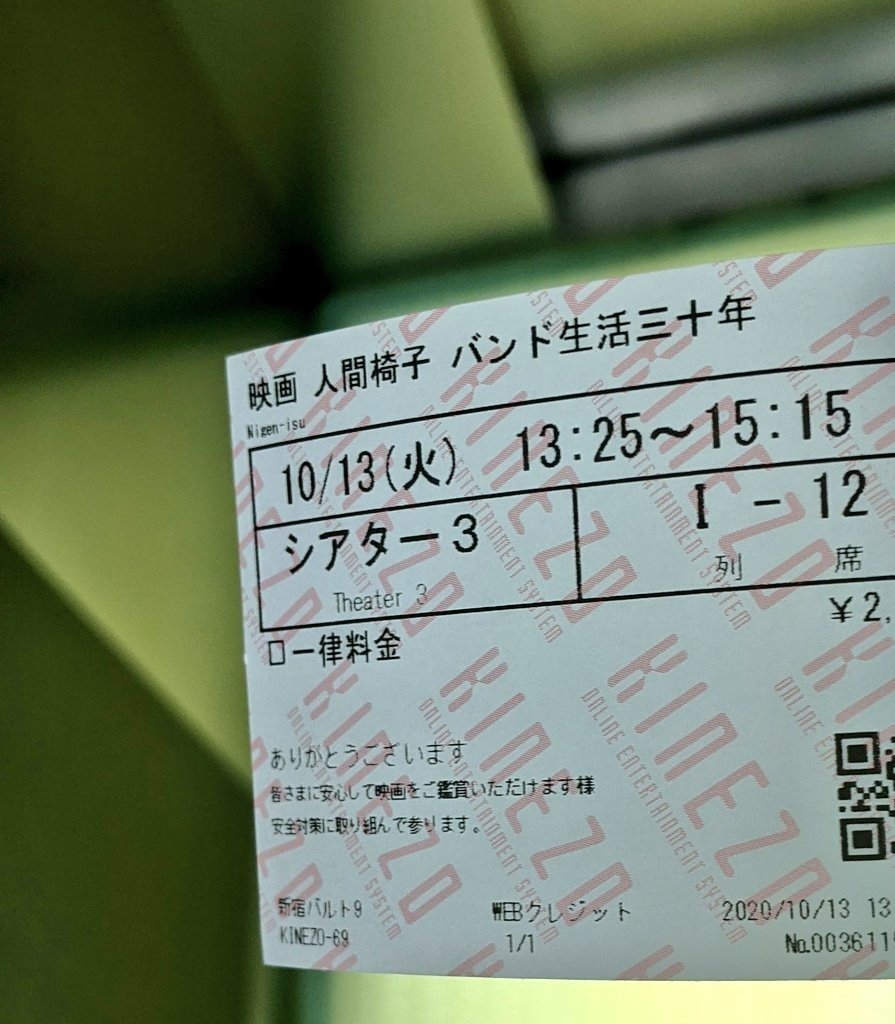

今日は新宿バルト9に、その映画を観に行き、帰り道にnoteを書いている。ふとSNSで情報を知り、見るタイミングをうかがっていたために、上映終了間際のタイミングになってしまった。不覚である。

今回はその映画『映画 人間椅子 バンド生活三十年』を観て思ったことを記す。これは雑記のようなもので、論評と言えるような高尚なものではないどころか、慌てて急ごしらえした泥塑のようなものである。

語彙力も平凡であるので説得力はないかもしれないが、「書かずにはおれない」。そんな気持ちで吐き散らかしていこうと思う。申し訳ない。

1.「陰獣」達との出会い

人間椅子を知ったのはいつの事だっただろうか、それはよく覚えていない。物心ついた頃……というわけではないだろうけど、少なくとも「音楽の物心がついた頃」にはもう知っていたように思う。

音楽に目覚めた時(中学生時代)、自分は2度目に「生まれた」と感じた。その衝動を産んだ原動力となったのは当時日本中を席巻していた国民的バンド「GLAY」であったが、

GLAYを聴くようになって程なくして知った、日本最初のバンドブームが俄かに迫る80年代に活動を開始したロックバンド……筋肉少女帯とか、ザ・スターリンとか、有頂天とか、そういったバンドたち……の中に、人間椅子がいたというのは覚えている。

そして自分がまともに調べてよく聴くようになった時、大学進学で上京した時にはもう、現在最も歴の若いメンバー「ナカジマノブ」が加入した後であった。

2.「りんごの泪と千手観音」から、「地獄に蠢く針の山」へ

最初に聴いた曲はなんだったかというと、おそらくは『りんごの泪』でったと記憶している。三宅裕司のいかすバンド天国出演時の「文芸ロック」として、他の奇天烈なバンドたちと一緒くたに知ったのだ。

そして80年代のバンドブーム期のバンドマンをめぐる一連のサブカルチャーに傾倒していく中で出会ったみうらじゅん・大槻ケンヂといった人たちが、人間椅子と一緒にアルバムを共作していたことを知ることになる。

それが1999年発売の『青春ノイローゼ 1974-1999』であり、世代を遡ってその作品に出会った時にはもうみうらじゅんと大槻ケンヂに関しては作品の殆どを読破するほどにはハマっており、そこに混ざりこんできたのが「人間椅子」であったのだ。

サブカルチャーが自分の趣味趣向の核になってからも、人間椅子は事あるごとに探求の地に立ちはだかることになった。これはもはや避けられぬ運命に翻弄されているように思われてならなかった。

その後、何度となく人間椅子に深く傾倒する時期を繰り返すことになる。1回1回の期間こそ短いものの、毎度のことながら一度聞くようになると深奥に潜りこむように聞き浸ってしまっていた。

砂浜に打ち付ける波のようにそうした渇仰を繰り返す中で心に絡みついて離れなくなった曲が『地獄』であり『針の山』であった。文学的でサブカルチャーに造詣の深い知的な和嶋のイメージから、深奥に潜み蠢く陰獣がそのおどろおどろしい姿を見せ始めたのである。

3.『命売ります』と共に、映画館に漂う「死の臭い」

人間椅子がそのキャリアの中でも最大に近いキャパシティとなる中野サンプラザでライブをやった。その光景をドキュメンタリーとして追っていく映画の冒頭を観ながら、そうした過去を思い出していた。

この映画は、ライブの演奏シーンと、ライブが作られていく過程が切り替わりながら進んでいく。その中で、人間椅子の活動の初期の映像も挟まれる。

その為、人間椅子の過去と現在を俯瞰して観ることができる。そして後発組として、学生時代から一緒の和嶋と鈴木の2人となんとか歩みを合わせていかねばならなかったナカジマならではの処世術も垣間見えることになる。

特に心に残ったのは、和嶋が著書で記した言葉(「命は重い」、「それでも自分を表現せずにはおれない」といった発言)の後に切り変わった『命売ります』の演奏シーンである。

『命売ります』は三島由紀夫の同名小説をもとにしたドラマの主題歌として書き下ろされたという。三島の記した「命の重さ」をそのままに吐き出すような鬼気迫る楽曲だが、この曲が地上波に乗ったと思うと感慨深いものがある。

スリーピースとはとても思えぬ音圧の暴力。

年齢を感じさせないアグレッシブで鳥肌の立つ演奏。

そして心の底から湧き上がってくるような圧倒的な「死の臭い」。

目を見開いて弦が切れんばかりに激しくギターを掻き鳴らす和嶋の姿も相まって、この曲はそれ単体でまさに人間椅子というバンドそのものを表しているような、そんな感じがした。

4.黝い闇の深淵から生み出される「生のエネルギー」

『命売ります』から『無情のスキャット』『芳一受難』と気迫のある演奏シーンが続けざまに披露される。

その中で徐々に、気づかぬ間に、会場の熱気やその匂い、一人一人の感情の高ぶりまでもが瘴気のようにスクリーンから漏れ出していく。

特に結成時からのメンバー鈴木研一が担ってきた「人間椅子らしさ」が段々と特別な存在感となって形作られていくさまは印象的だった。若かりし頃のねずみ男のようなあどけなさの残る風貌から、唯一無二の白塗り・禿頭という現在のイメージに移り変わる過程も象徴的に掘り下げられていた。

本編ラストを飾る『針の山』、アンコールを迎えてどこか弛緩した空気の中で披露される初期からの傑作『地獄』『なまはげ』が披露される頃合いになると、もはや確かな安心感に満たされている。

怪奇に満ちた暗い楽曲ばかりの中にあって、確かにこのバンドは「救い」を与えてくれるのである。それは、映画では本編最後のシーンを飾り、実際のライブでは本編中盤にあたる『深淵』という楽曲に象徴されるような黝い闇の中から立ち上る、確かな「生のエネルギー」であった。

人の心の深奥に位置する場所まで意識レベルごと突き落とされ、そこから少しずつ真綿の紐が結び付けられ、仄白い中空へ引き上げられていくような不思議な感覚。それが人間椅子のライブというものなのかもしれない。

5.およそ2時間にわたる「人間椅子を巡る人間模様」に確かに救われた

これは昔からの持論だが、楽曲の方向性が暗いバンドのほうが、どこか救われる気がしていた。明るくポップでポジティブなバンドも好きだが、そうしたバンドよりも陰鬱なバンドのほうがその色は濃いように思われた。

人の持つ闇の部分や醜い部分。おどろおどろしい怪奇。ナンセンスなグロテスクさ。生々しいエロス。そうした人間の目を背けたくなるような側面を露わにしてくれるような創作物は、決して明るい気分になるものではない。

しかしそうした闇や痛みに満ちた楽曲こそが不思議と「救い」となるのだ。何故そうなるのかはわからない。だが確かに言えるのは、このおよそ2時間にわたる映画で描かれる「人間椅子を巡る人間模様」に触れたあと、自分の心は確かに救われていたということだ。

アンコールの最後で、人間椅子という30年続いたレジェンド級のバンドマン達が、ただの「おてて繋いで会場にお礼をする可愛いおじさんたち」に変貌し、ひょこひょこと左右によちよち走っていく姿を見ながら、そんなことを思ったりした。

6.エンドロール後の「アンコール」まで見逃すな!

映画を観る人で「エンドロールを観ないで帰ってしまう」人がいる。それは昔からとても残念なことだと思っていた。その理由はまた別の場所にでも書こうと思うので割愛する。

ここで言えるのは、「この映画はエンドロール後に"アンコール"が待っている」ということ。しかもその"アンコール"が結構長い。EUでのツアーライブ映像やドキュメントがこれでもかと詰まっているので、単なる「おまけ映像」ではない。

人間椅子からの"アンコール"は「海外からの反応の大きさ」にフォーカスされていたように思う。海外で爆発的にバズった『無情のスキャット』以降、人間椅子の目は明らかに世界に向いていることがわかる映像であり、海外からの反響の大きさを知ることができる。

日本ならではの怪奇的な世界観を武器に活動してきた人間椅子がドイツやイギリスのファンを唸らせる様をみて、これからのバンドとしての未来像のスケールの大きさを垣間見ることができたように思った。

この映画、エンドロール後の"アンコール"も、最後の最後まで見逃すな!

とはっきり言っておきたい。

7.おわりに

以上、拙いながらも映画『映画 人間椅子 バンド生活三十年』を観て思ったことをズラズラと並べ立ててみた。読みづらくて申し訳ないことこの上ないが、最終的に何が言いたいかというと

「この映画見ずして音楽人生を歩むのはもったいない」

ということだ。特に音楽に関わる全ての人に観てほしい。勿論それ以外の人にも観てほしいけれど。

この雑記のような感想のような落書きのような泥人形のような文章が、どこかの誰かの胸に刺されば幸いである。

それでは、またどこかで。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?