海がきれい!茨城縦断旅①

※トップ画像、怒られそうですね。向かって左が昔の日立製作所のマーク。

右が埼玉県志木市のマークです。両方素敵なところです!!

ちょいと休みに、どこか遠いところへ行きたい。

今こそ、東北? いや、やはり夏休みに南三陸町や岩手の遠野とか巡りたいな。まだ寒いし。

で、微妙なとこか、妥協てわけではない。

茨城の日立に行ってみたいなと。

大きな目的はない。目的あるのも疲れるし、ただブラリときれいな海を見て、地元の郷土資料館とか見学し、おいしいもん食べれたらそれで良いなと。

常磐線、快速かなんかで、土浦やら勝田で乗り継いで向かった。

到着には日が暮れており、予約していたお手頃価格なホテルへ。

親切なサービス、ウェルカムドリンクはアルコール一杯無料、自転車も借りれスーパーまで結構な距離だが自転車なら10分、海産好きな僕はお刺身やお寿司を買いに、地元のお酒も買い楽しんだ(飲酒運転しないよう、部屋に戻り飲酒)。大浴場も、部屋のユニットバスは飽きていたのでゆっくり入浴。

翌朝は朝食のバイキングも、ありきたりな食材もそれが良い、ホットプレートで自分で焼く目玉焼きや、「菜飯」が出てておいしかった。

さて、目的は日立の郷土資料。ここまで、特に郷土資料館の感想などは僕はいつもマニアックになりそうだから、この日記の①としよう。

最後に日立に来た最終目的の「きれいな海」を載せておこう!

そこから、東海に行き、原発を勉強できたら。

また、水戸で遊ぶか。水戸から僕の好きな鹿島臨海鉄道から大洗町への旅は、夜になりそうだからやめておくか。ここまでを日記の②に。

…旅先で旅のプランをつくってるし。

ホテルと日立駅には程近く、快晴!!

太平洋につながる空、めっちゃ青い!!

いつもの目的地までの珍道中

僕の場合、旅はトイレをめぐる脳内の戦いになりがちです。

早速、バス。地元民でないため、バスが困る。

一応、スマホでナビアプリに常に頼ってるが。

時間は急がない。のんびりと、昨日は夜だった駅を観察。

ローソンでかい。薬も本も売ってる「マチの本屋さん」スタイル。

駅には日立の物産品売り場と観光案内所、塾や居酒屋も併設、駅ビルてほどでもないが、ここで必要なものが揃う感じか。

駅まわりは地元企業などが並ぶも、ショッピングを楽しむものではない。

トイレがないと極度に緊張する僕は、こういう見知らぬ場所、しかもおそらく駅を離れるとトイレ設備もないだろう、予めしっかりマチの本屋さんでトイレもすませておく。

ここでトラブル、かけたはずの鍵が実はかかっておらず、勢いよく僕の個室のドアを開けた人のを思いきり閉め返し、大きくノックをしたため、舌打ちされ、心が抉れる。

閑散としてるが、いや、空と山が映えます!

スマホのナビに従い、それっぽいバスを探す。

バスの番号(系統やら)、経由とかはよくわからない。時間と行き先が頼みなのだが。

10時7分、神峰営業所行き。

神峰公園入り口が最寄り。駅から徒歩だと郷土資料館まで30分くらい。

あのバスかな。10時7分だし、神峰営業所行きとある。

独特な整理券、取り損ない怒ら、もとい優しく注意される。

青っぽいのに気づいたけど、「始発だし整理券はないのかな」と判断してもーた。

この状況判断、弱い僕の頭がパンクした。

いや、味わい深い整理券だ!

さて、たまにバグるというか、ナビ通り行かないこともある。ナビも時間により公園入り口下車や公園から徒歩20分離れたバス停下車など。いろんなルートが出てくる。ルート外れたら、いつでも降車し徒歩に切り替えよう。

おお!

案の定、外れてきたぞ!

さあ、目的地に近づくか。いやあ。どうやら「あさっての方向」にズレてくな。

よし!降車!!

徒歩30分か。バス使わなければ、いや、これもまた経験! 徒歩の辛さは良いとして、トイレ… うん、どこにもなさそう!

これはただの恐怖症です。以前、唐突にトイレ行きたくなるも、どこにもなくて何度もトラウマ抱えたことがあるため(もらしたことはないはず)。

催眠術かなんかで、この恐怖症乗り越えられないかな。まあ、それは気持ち半々、あとは青空の下、冷たい2月の空気を吸いながら、のどかな地方、しかも来たことない場所を初めて散歩する楽しさ。

そして普通以下のチビデブハゲがゼーハとマスクで呼吸乱しながら歩く見苦し辛さ。いつも気持ち三等分、いやたまにトイレ恐怖症や歩く辛さが割合勝るかな。

なんとか到着。なるべくばんざーいするようにしよう。「ついた!!」

日立郷土博物館で常陸の歴史を学ぼう!

撮影許可(ネットは個人ブログなら可)をとる。

いつも学芸員さんが、わざわざ来てくれて対応。

最初の化石コーナーも興味深くパシャパシャ撮り始めると学芸員さん「化石好きですか?」

「いや、民俗が好きです」「なら2階ですね。」

「あ、はい。」で化石撮る。なんというか、不審者ですね。

まあこの博物館で僕が人と会話したのはこれくらいです。

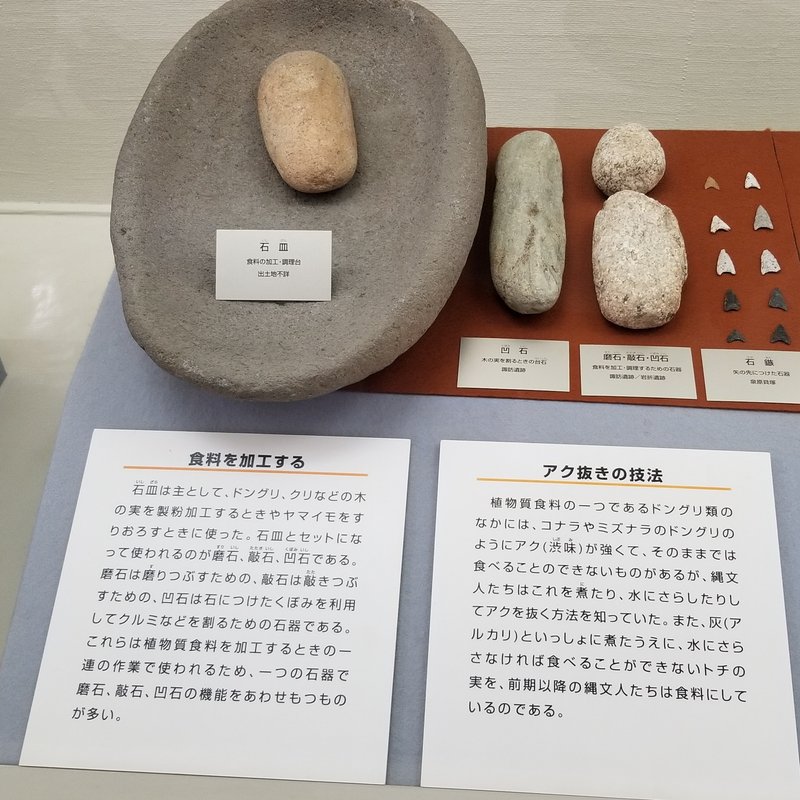

あとは、まあありきたりな石器や土器などの資料が最初に続くが。改めて見てみると、原始の人々の工夫や、日立らしさが見えてくるのでそれを紹介します。

原始生物が蔓延っていた時代。

カンブリア紀最強の捕食者「アノマロカリス」は大きさ2mぐらいだったようで、怖い…

文字が無い原始時代(道具から人々のくらしを推理しよう)!

数万年前の氷河期、まだ海面が低く日本列島の土地面積は肥大であり、大陸とつながっていた時期に、今の日本列島となる位置に人類がくらしていた痕跡がある。

おもにサバイバル(狩りで食料を得る)中心の生活だろうが、残った石器などを見てみると、様々な工夫が見られる。しかし残念ながら数万年前のものは、ほとんどが腐敗したり砕けたり海面上昇で遺跡が沈んだりで、残っていない。

完成された細石刃です。

寒い旧石器時代の日立も、縄文時代は氷が溶け、うっそうと森林が繁りはじめる。

自然環境が変われば、生活も大きく変わる。

温暖化で食べ物など生活資源が増え、仕事や道具の種類も増える。人々の役割分担もここから多様になったのだろうか。

氷河期が終わることで生活が豊かになり、食料獲得以外の娯楽も増えたのだろうが、文字が無いため遺跡や遺物から推理しないといけない。妄想は進むが考古学は難しい。

細石刃が廃れはじめ、磨製石器(刃物を研磨する)が広まったのか、縄文時代の石器も実に多様である。

身近な石材、木材、骨角材。しかし場合によっては地方からのお取り寄せ(交易)。

実用品の黒曜石は神津島や和田峠など火山付近。

荒川や利根川など川の流域から頁岩(チャート)。

宝石の翡翠は糸魚川など。

これらは特に高級品だったのだろう。

やがて古墳という巨大な墓が各地につくられ、各地域の分立とその有力者の勢力区分も見えてくる。かとおもえば、古墳の広がり方を見ると、天皇の日本支配も見えてくる。

古墳は、各地の豪族が力の見せつけるため、エジプトのピラミッドのごとく巨大なものを自分の墓として、または家来や民衆たちもシンボルとして誇るためにつくる。

しかし、大和(天皇の政権)が支配しはじめると、大和の古墳を真似たのか、大和が臣となった豪族に設計図を渡したか。大和に集中した前方後円墳が関東から九州に広がる。

やがて古墳自体作られなくなるが、これは聖徳太子の時期からの仏教の拡大(古墳から寺へ)の影響と思ったが、「国の統一のため各地の古墳の規制」もあったのか。個人的に「発見」だ。

のちに東国から防人という九州に置いた防衛部隊を兵役として募るが、天皇のいる大和からみて東国は「荒々しい猛者が多い」、バーサーカーばかりの怖いイメージだったのかな。関東への警戒心がこの規制をつくったのかも。

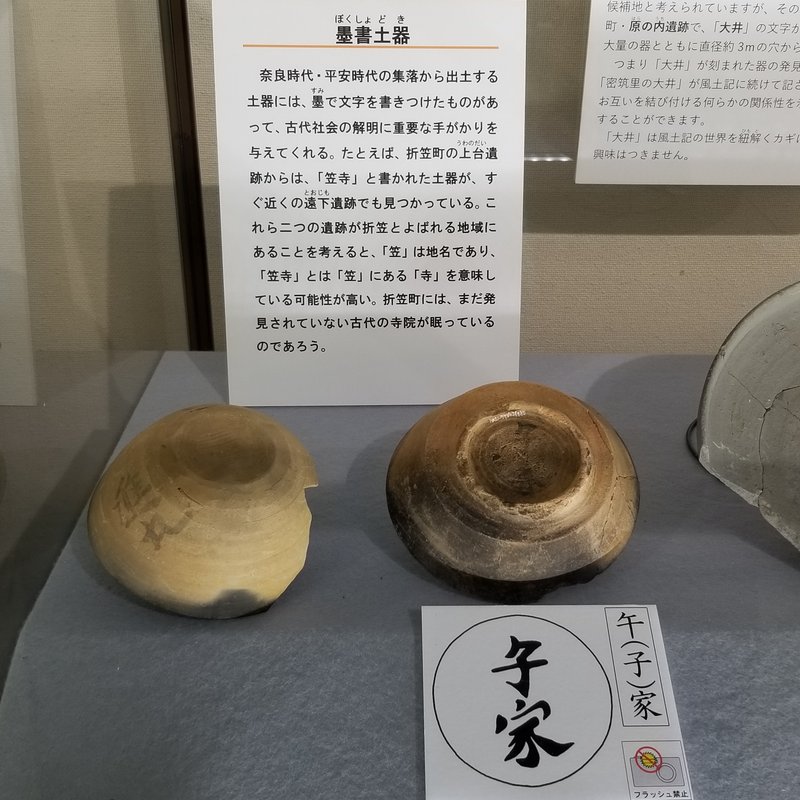

常陸国の時代(僕が博物館で読み取った情報もごく一部ですが)

常陸(ひたち)国は、のち仙台近くの多賀城ができるまで、北方の蝦夷(大和に従わない人々)を抑える拠点でもある。軍事基地があるところは都市として栄えるもの。そして、常陸国からの貢ぎ物(調などの税)も海産物が多い。この海産物の生産負担が増えたことも、より漁業が発展するきっかけかもしれない。

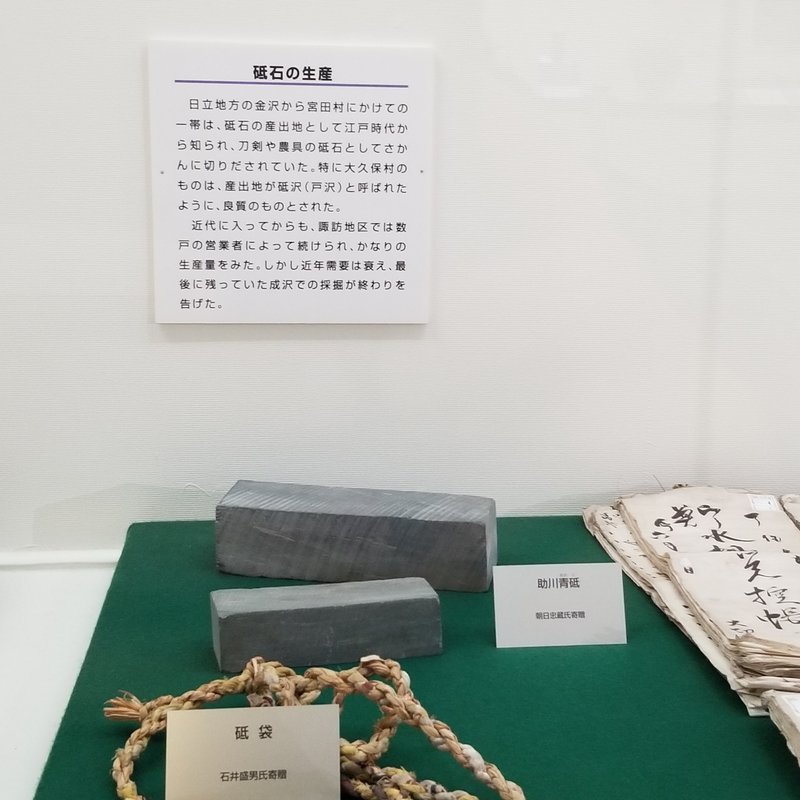

そして面白いことに、江戸時代でも常陸は海産物資源の普及と、国防意識の普及につながっていく。

武士団としては佐竹氏の勢力が強かったようだ。

関東は武人たちが跋扈していた地域だったのだろうが、中世は記録も少ないうえカオスすぎてわかりにくい…

徳川による全国支配が強まると、徳川氏による水戸藩が常陸を支配する。

山地や平地では埼玉や東京と同じく、農業と養蚕が基本のようだ。

鰹節の原型である「堅魚」やその煮汁「堅魚煎汁(かつおのいろり)」は、大宝律令・養老律令・延喜式などにも税としてとっていた記述がある。

(カツオなどの干物や煮干しとそれを煮詰めた汁)

今の硬い鰹節「荒節」やカビをつけた「枯節」は江戸時代ごろ紀伊などでつくられた。

常陸の鰹節はいわゆる「なまり節」のようだ。

そして国防。実は常陸国の海岸沿いに多くの外国船の接近が見られていた。

教科書では1792年のラックスマン根室来航、1804年のレザノフ長崎来航に1825年の異国船打払令などを経て、体感いきなりペリー来航と開国だろうが、実は常陸では大津浜事件など多くの外国船と日本人の衝突事件が起きている。これもあり、藤田幽谷らが国防を主張、子の東湖や門下の会沢正志斎らの論文が全国の志士に影響を与え、弘道館という学問所などでも水戸藩士らに大きな影響を与え(水戸藩士らが桜田門外の変をおこす)、藩主の徳川斉昭が幕府に影響を与え。律令制では北方の蝦夷を抑える国防の拠点の常陸が幕末でも国防の拠点として活躍する胸熱ぶり。

2階の常陸の民俗コーナーへ

2階の民俗コーナーへ向かうと、まず目を奪うのが祭りの道具です。インパクトで引きつける展示の工夫でしょうか。

祭り。

「日立ささら」という演劇、神社の獅子舞みたいなものでしょうか。テレビや映画がない時代は、こういう見せ物が楽しみだったり、友人や男女など人々の交流の場だったのでしょう。大イベントというか。東日本に多く見られたらしく、茶筅のような「ささら」という細い竹や木を束ねタワシのように使った道具、振ると稲が擦れ合う音がするということで、田楽という農業の際の演舞で音を出す楽器として使っていた。

日立風流物。豪華に飾った山車にて、人形芝居を行う。

こういう人形芝居、やはりテレビや映画の無い時代の娯楽。なんとなく、義経の勧進帳・五条大橋(牛若丸と弁慶の戦い)・屋島の戦い(那須与一の扇落とし)ばかりなのは、義経が亡くなった衣川の戦いの平泉、東北という感じがします。

ひっくり返すとキャラが変わる。人形にも工夫があります。

行事。

昔はハレとケという言葉がありますが、日常の仕事の合間にある、生活のメリハリが慣習化されてました。

正月、1月14日ごろかな。養蚕農家は「繭玉」を飾るもの。これは茨城だけでなく、東京の多摩や埼玉でもよく見られる習慣です。

東北でよく藁人形を見るなあ。村の入り口に巨大な藁人形を作り守り神や魔除けにしたり。

これは大助人形といい、旧暦7月10日に藁人形をつくり、子供たちはねり歩いたり、戦わせたり、まんじゅうを奪い合い人形の懐に入れたり。ハロウィンぽいな。最後に村のはずれに集めて焼いたり、燃え残りは畑に立てて虫除けや悪霊除けになるとか。鹿島人形とも呼ばれることから、鹿島神宮と関連がありそうだとか。

旧暦7月15日の盆の習慣。長崎の精霊流しに似てますが、このような盆舟もよくある習慣か。

明治時代に太陽暦こと新暦になっても、旧暦の太陰暦でやっていたようです。なんで、7月の行事は今の新暦だと8月に行うのか。

おもに人々の行事は、正月、節句(3月や5月)、田植えの前後に盆と彼岸、月見にそして収穫祭が昔の行事の定番です。

刈り上げ。旧暦10月10日の収穫祭か。鏡餅のようなものをつくり、大根を添える。それだけだが、作るまでの工程を特別視したのか。また、鎌納めや案山子上げとも言うため、農具の整備などのお片付けも行っていたのか。

人々のくらし。

民家や道具を見てみましょう。

昔の人は屋号で呼び合っていたらしい。同じ集落で同じ苗字の人が多かったというのは、基本親類どうしで婚姻関係を結ぶことも原因なのかな。

「〇〇屋」とか「むかいの〇〇」とか、「かじやの〇〇」「〇〇の若旦那」「〇〇のご隠居」とか。

家は東北でも多い曲り屋で、馬屋と民家が合体したもの。

基本、手前が作業場。土間なんかは農作業などをする庭の延長で、腹が減ったり喉が渇くと、手前の囲炉裏(いろり)を使う。

広間もよく客などを上げる場所かな。奥になると寝る場所などプライベートスペースになっていき、奥の座敷は家長の部屋のように奥になるほど家格が上の場所となる。

雨が降ると、藁でつくった雨具に覆われてみんな茶色くなりますね。

川の近くは稲作がさかんでしょう。茨城は南の平野部に利根川と日本2位の面積の霞ケ浦と北浦がある水郷地帯。あとは東の海沿いに、那珂川や久慈川などの河川が流れ込みます。

畑作だと大豆やサツマイモ。これもあって、茨城の納豆とホシイモは全国的にも名産品です!

山仕事は、養蚕と同じくわが故郷の埼玉西武(飯能や秩父)でも盛んです。

日立製作所の成立。

漁業がさかんだったこの地域も、日立鉱山と日立製作所によって労働形態が激変します。

昔、赤沢銅山といわれ佐竹氏が秋田に転封になって以来、水戸藩が管理していましたが、銅がとれるものも、その鉱毒によって田畑に被害が出て何度も開発中止になっていました。

しかし、1905年の日露戦争後の重工業重視の流れもあり、久原房之助(のち久原財閥は日産コンツェルンの原型に)が開発に乗り出し、日本4大銅山の1つとして日本の銅鉱業を支えます。

さらに、電気機械の修理をしていた小平浪平が独立し、日立製作所へ。

輸入機器ではなく、国産の機器を使うようにし、やがて「国産の電気機器をつくるメーカー」として発展。日本を代表する「HITACHI」へと成長します。

日立市は日立鉱山と日立製作所により産業が活性。戦後の一時期は水戸市を上回る人口も誇っていたが、日立グループの再編の影響で人口は減少するも、水戸とつくばに次ぐ3位、住民の半数近くが三菱重工と日立製作所の従業員と関係者である。

日立とともにある日立市。

そもそも、「日立」という名は「日立村」から来ている。諸説あるようだが、神峰山を登った徳川光圀が「日の立ち昇るところ領内一」と表現したことからというのが定説のようで。

その日立村が合併を重ね、市になるときにも日立製作所などでも有名になった日立に名を定めたらしい。現地の人は区別するため、日立は市名、企業名は日製と呼ぶらしい。

そんな環境に囲まれた、日立市の景色です。

さて、駅に戻りましょう。

帰りはバス停の神峰公園入り口にてバスを待ちます。

神峰山ふもとには神峰神社があり。山をやや登ったところに、動物園、そして遊園地もあるレジャースポットです。オッサンひとりぼっち旅なので行きませんが。「ぼっち・ざ・あるく」!!

この木なんの木という日立製作所のテーマ的な歌を、今さらながら思い浮かべます。

駅に戻り、日立を去る準備。

駅前の日立のタービン、そして日立鉱山を擁した山々、この背後の太平洋に日立の町並み。そして眩しいほどのこの青空。

最初来たときより愛着がわきます。夜更けでしたし。

お腹がすいて、まさに食べたかった蕎麦と、茨城の絶品、あんこう!

しかし閉店中。

なので、あんこう鍋セットを購入!

あんこうラブ!!

で、実は本当のお楽しみは、日立の旅の最後にあります。

それが、駅!

コンテナ駅がありますね!

からの、海です!!

「海に浮くカフェ」らしいが、カフェ飯に興味そそらないため、カフェ外にて楽しみます!

この海上の道路、歩けないかな。気持ち良さそう。

駅外へ。実はこれを見に来ました。

はあ、海、クッソ青い…。

さて、日立を去り、ここから縦断し、東海と水戸を目指します。

果たして、東海村にて僕はどんな原子力発電の勉強ができるか。ノープランの水戸をどう過ごすか、それとも時間的に大洗町に行けるのか。

そして、何より茨城どんな美食にありつけるか。

日立で食べたもの、昨日夜のスーパーの刺身と寿司、そして朝食バイキングの菜飯とウインナーを貪りました!

つづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?