関東モノレールの旅③ ~東京モノレール前編

「東京へようこそ」「東京へまたのお越しを」

みなさん、飛行機で東京へ来るときは、羽田に来ますか?成田ですか?

ようこそ、羽田空港へ!

これから東京モノレールで浜松町に向かい、都心に降り立つでしょうか。それとも、京急線で京急蒲田から神奈川方面へ? 京成線にもつながるから成田(千葉)方面へ?

羽田空港は現在巨大な東京の玄関口ですが、お江戸の頃の玄関口は日本橋。

そして、西日本を結ぶ大きな幹線道路だった東海道は、江戸の手前の宿場になるのが品川。

当時はたいした乗り物はなく、武士が急ぎで馬でパカラパカラ駆け込んだり飛脚が急用で猛ダッシュで言伝や荷物を届ける以外は、基本的に人はのんびりテクテク徒歩や駕籠に乗ってやってきた。まあ徒歩か馬(ふつうは馬は荷物用)か船かですね。

明治時代になると、はじめての鉄道がポッポーと開通。昭和になって東京から関西に新幹線もビュワーンビュワーンとはしりだす。

あげく将来はリニア新幹線が、品川から…ヒュンッでしょうか。

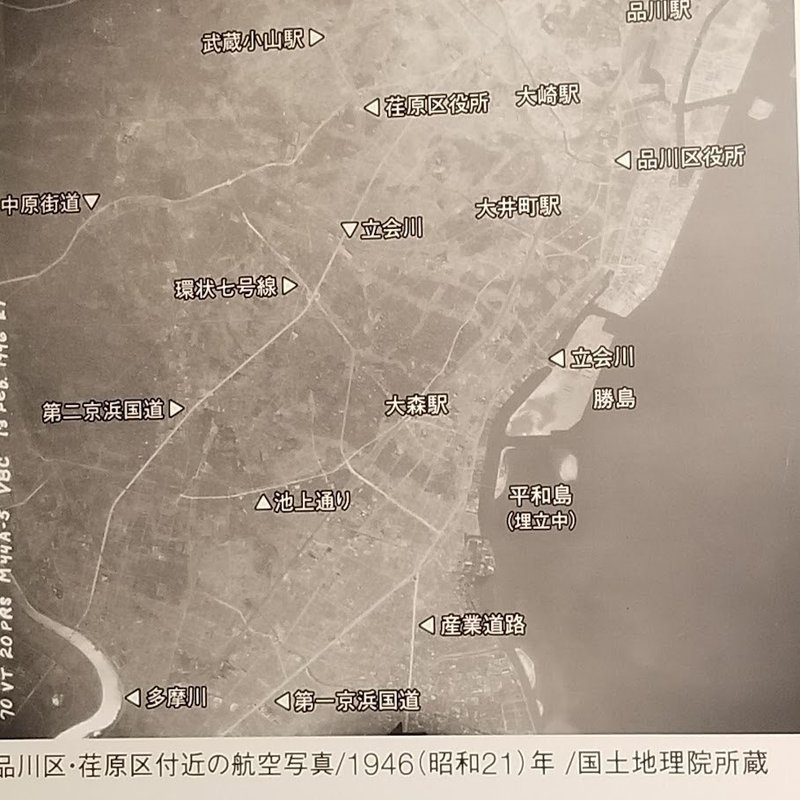

まあ、何が言いたいかというと、この地図で示しているのが東京の交通の拠点なんですね。

日本橋、新橋、品川、羽田。

そこから南に、新橋、浜松町、品川、大森に蒲田、羽田空港は県境のある多摩川沖の埋め立て地です。

改めまして、みなさんこんにちわ。

僕は関東をいろんなテーマで描いていくものですが、モノレール編もいよいよ主役になります東京モノレール。これまでの「多摩モノレール」「湘南モノレール」のローカルなモノレールより、皆様にとってモノレールと言えばこの「羽田と浜松町のモノレール」でしょうか。

今回は「東京の交通の歴史」や、開発が進む「東京湾埋め立て地帯」について、東京モノレールを通じて描写していきたいと思います。

まずは真打の前に。東京モノレール終着(始発)駅の浜松町は北にある、新橋から向かいましょう。徒歩20分くらいでしょうか。

鉄道始動の町・新橋

1、汽笛一声新橋を はや我が汽車は離れたり

愛宕山に入り残る 月を旅路の友として♪

2,右は高輪泉岳寺 四十七士の墓どころ

雪は消えても消え残る 名は千載の後までも

3、窓より近く品川の 台場も見えて波白く

海のあなたに薄霞む 山は上総か房州か

4、梅に名を得し大森を 過ぐれば早も川崎の

大師河原は程近し 急げや電気の道すぐに

みなさんも歴史の授業で学習したと思いますが、初の鉄道開通は新橋~横浜間でした。ところがどっこい、鉄道があった場所は現在の汐留と桜木町(横浜)。

汐留駅は最初は新橋駅て名前でしたが、1914年に東京駅が開業すると旅客ターミナルの機能をそこに譲り、汐留駅と改称し貨物のターミナル駅となる。

烏森駅を新橋駅と改称し、ご覧の通り、現在の新橋駅と鉄道発祥の地であった汐留(貨物ターミナル跡)とは若干の距離があります。

関東大震災で壊滅した汐留(貨物ターミナル)駅は、のちに品川の東京貨物ターミナル駅や、現在は羽田空港などにその機能を譲ることとなり廃止。

その後、国鉄清算事業団の管轄で31ヘクタールもの土地が放置状態となるも、1995年にやっと様々な企業による開発が進んだ。

そんな汐留の入り口に、旧新橋駅が復活しています。

残念ながら、旧新橋停車場跡の資料館は撮影禁止。外にあるホームの跡を撮影しました。

ウィスキーはお好きでしょ♪ 新橋駅のウィスキー看板だけじゃなく、新橋は「サラリーマンの街(飲食店や飲み屋街)」、飲みたくもなりますが、この新橋停車場跡の建物内は伊藤園の資料館にもなっており。

おいしいお茶で喉を潤しましょう。(この資料館は撮影OKです)

新橋駅、どうでしたでしょうか。

日本の交通改革の夜明けが見えましたか(強要)! まああとで、品川でも鉄道については見せることになるでしょう。

さて、浜松町まで散歩しましょう。

新しく開発された旧・新橋駅こと、汐留シオサイト。日テレのタワービルが目立ちますね。

交通の拠点らしく、新幹線に、お台場など湾岸地域に突入する新しい鉄道「ゆりかもめ」が通過。それをイタリア街近くのイタリア公園から撮影すると、カオス極まりないですね。

浜松町に到着

浜松町も周辺が開発され、モノレール駅もただいま工事中。驚いたのが、駅から直接歩いていける竹芝埠頭までの歩行者デッキ(高架の歩道)が作られ、快適に海まで行けるようになりました。

右下は月島や隅田川方面。

左はレインボーブリッジのかなたに見える、たくさんのクレーンたち。

後述しますが東京港の荷物の集積所が見えますね。

かつて、船での交通でも賑わっていたお江戸。

以前、「江東デルタ」の記事でも描いたよう、東日本の物資は海→河川でつないで江戸の町(浅草へ)集積されてきた。

西日本(関西→神奈川まで)の物資は、江戸湾から品川などを経て日本橋に船で運ばれたことだろう。

神奈川の物資を船で日本橋に運ぶイメージ。

さて、やっとモノレールですね!

予め、この記事では、モノレールの歴史やモノレールのしくみなどを語るものではありません。あくまでモノレールは舞台であり、僕は周辺の「町の様子」や「昔の人々」を描いていきたい人です。

モノレールも品川を経て、大森へ。駅で言うと天王洲アイル、大井競馬場、流通センターあたり。

ここで、品川の物流について注目していこうと思います。

物流拠点・品川へ①

浜松町からモノレールに乗り、1駅となりの天王洲アイルで下車。

さきほどの、レインボーブリッジの奥に見えたクレーンの数々。品川埠頭という、コンテナを積んだドッグですね。

さて、品川の歴史から、このモノレール周辺でもある東京湾東岸の昔を遡ってみましょう。ぜひ、皆様もモノレールの景色を見ながら思い描いてくれればと思います。

品川区立品川歴史館、リニューアル工事を経て新しくなりました!

モノレール「大井競馬場駅」からしばらく歩きますが、最寄りは東海道線の大森駅や京急の立会川駅です。

この品川の地は、古代より交通の拠点として重視され、天皇が全国を支配した律令制の古代から宿駅が置かれていた(大井駅)。

律令制が崩壊した後の武家の時代でも、鎌倉時代から「鎌倉街道上道」から下総~常陸への道のみならず房総半島にも通じる拠点としても発達。さらに、鎌倉から今の横浜の南にある六浦を繋ぐ海上交通の拠点にもなる。

品川歴史館には、関東に多く流通した愛知の常滑焼の大甕を運ぶイメージの映像がありました。

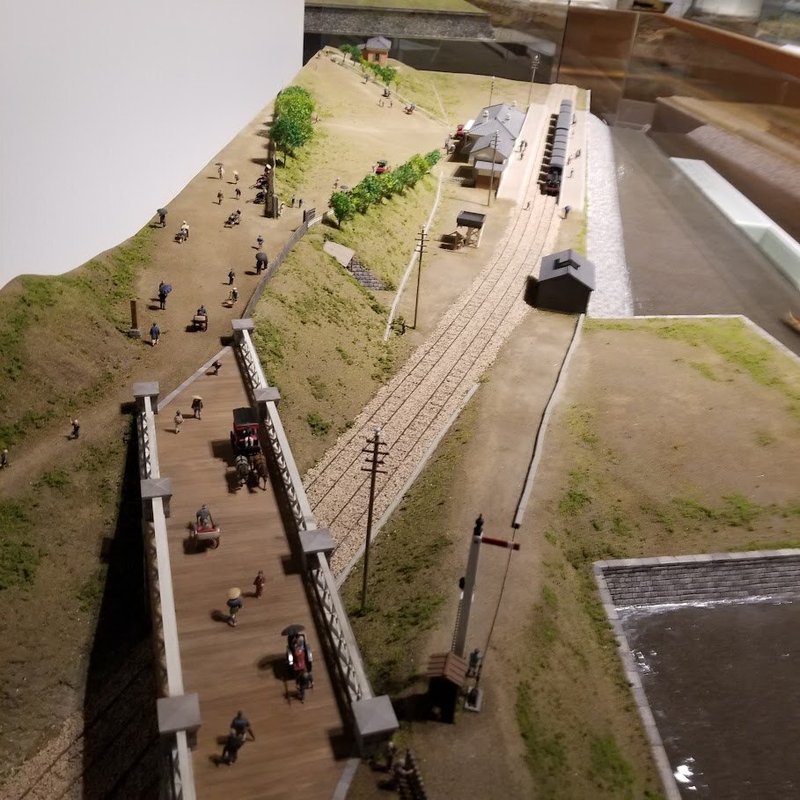

また、歴史館のリニューアルの目玉として、下のような品川の歴史を俯瞰できる映像が。もちろん、これは一部で実物はうっとりと観ることができます。

品川宿は、江戸と京都を結ぶ幹線道路である五街道の中でも、特に現在の大都市がある太平洋側を通る東海道の最初の宿場町。日本橋からしばらくして、人々がふと休む町として整備され大都市となりました。

明治には新橋と横浜を結ぶ鉄道の途中駅として品川駅が、品川宿の北につくられます。かつては駅前に海が迫っていた品川周辺。

品川歴史館の資料で、埋め立てられていく様子を偲んでいきましょう。

さて、今回はここまでです。

あまり長くならんように、3編に分けて描きます。

短く記事をまとめている人々を、今回は真似していこうと思います。

(ただ、長くなっても全体を1つとしてなんとか文章まとめられるようになりたいなぁ)

次回は、品川の物流博物館より、より詳しく日本の物流の歴史をまとめつつ、品川や大森の基幹産業、そして最終回あたりで風光明媚だった羽田空港付近、できればお台場でウェーイと遊びながら品川~羽田の景色も眺めます。

ちなみに、現在の品川駅は港区、大森駅は大田区で大森海岸駅は品川区。

お台場の潮風公園まで品川区、お台場駅は港区、そのすぐ後ろのガンダムあたりが江東区…

なので、いちいち何区か詳しくしません。

だいたいざっくり、品川区と気づけば羽田のある大田区というイメージでいてください。

最後に、しながわ水族館(モノレール大井競馬場駅と流通センター間、京急大森海岸駅が最寄り)の画像と、

楽しい水族たちの戯れを見るか、そのすぐ隣にある、鈴ヶ森処刑場跡(街道の入口の近くには見せしめのための処刑場がつくられていた、北は奥州街道・日光街道の千住宿の小塚原処刑場と合わせて江戸の二大処刑場である)で、往時の人々の人生の苦楽を偲んでみましょう。

なんだかんだで4000字。ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?