#3-2 事業計画上必要なコミュニケーション指標を求める方法 | マーケティングアナトミー™

マーケティングアナトミー™は、組織での運用を前提としたBOX流「経営とマーケティングの統合解剖学」です。幅広い層の方にお読みいただけるよう、実務よりも敢えてかなり細かく書かれています。予めご了承ください。

マーケティングアナトミー™ 連載記事一覧はこちらから

こんにちは、BOXの阿部です。あまりにも地味すぎて一部の人にだけ局所的に届いているという噂のマーケティングアナトミー™連載、今回も非常に地味ですが「コミュニケーション指標をどうやって求めるか」という問いについて、実際のケースも参照しながらスタディしていきたいと思います。

これまでの連載にも通底していることですが、今回の内容も「成功法」や「必勝法」ではありません(マーケティングアナトミー™は絶対治る治療法ではなく解剖学です)。自分たちがやるべきコミュニケーションは何で、どのくらいの量が必要なのか、という問いを解いていく思考アプローチです。様々な業種のクライアント様をお手伝いしてきた中で、このアプローチが最も明確で、汎用的で、成果につながりやすかった方法ですので、ご紹介します。

前回のおさらい:売上→浸透率→コミュニケーション指標への分解

さて、今回は具体的なコミュニケーション指標を算出していきますが、前回までをざっとおさらいしておきたいと思います。詳しくは前回の記事を参照してください。

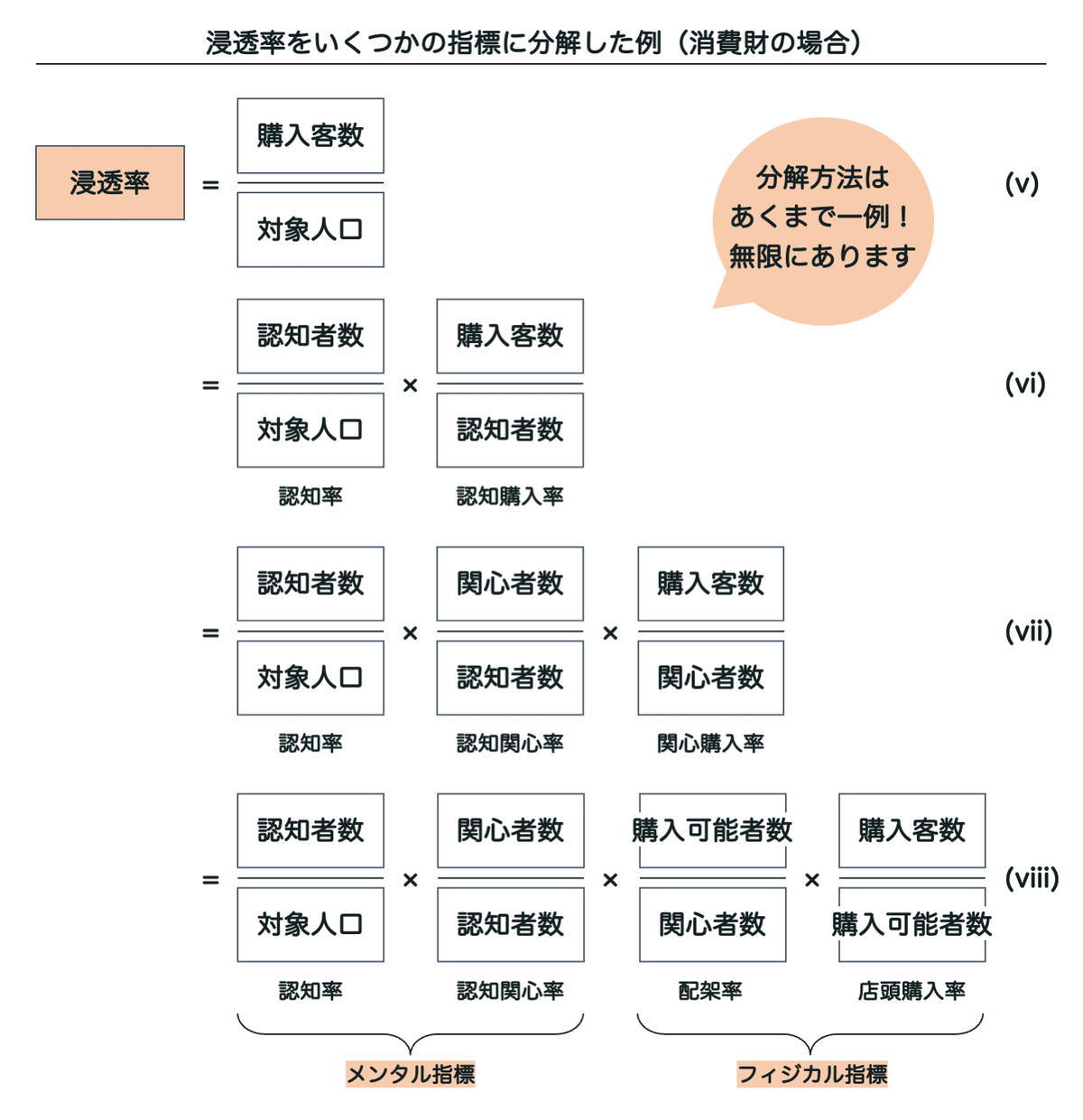

①売上は 対象人口×浸透率×客単価 に分解できる。

②そのうち、浸透率は顧客数を分子に持ち、コミュニケーションが最も大きなインパクトを与えられる指標である。

③浸透率はさらに、自社のカスタマージャーニーに沿って子指標に分解することができる。このときの子指標はしばしばメンタル指標とフィジカル指標として理解できる。

④浸透率を分解した各子指標は、算数的にそれぞれ等しいインパクトを持つ。

ここまでが前回の内容でした。

今回は、前回の内容から浸透率を分解した下の図1から内容をスタートしていきたいと思います。

今回は、図1にある式(vii)を逆算することで、メンタル指標やフィジカル指標に代表されるコミュニケーション指標のうち、どれをどのくらい伸ばすべきか、という問いの解を具体的に捉えていくプロセスをご紹介します。

また、今回もわかりやすいように消費財の例を取り上げますが、マーケティングアナトミー™の考え方は耐久財やB2B2Xビジネスでも適用が可能ですので、「この場合はどうなの」というご意見があれば、ぜひコメントでお寄せください。

浸透率の分解から、コミュニケーション指標を求めるケーススタディ

ケース①:認知率を目標に設定する場合(新商品や新ブランド等)

最もイメージしやすいのは、認知率を最も重要なコミュニケーション指標として設定する場合です。特に新商品や新規事業の場合、手がかりが非常に少ない中で、ブランドとして目指していく指標はブランドを知っている人の割合である認知率を設定することが少なくありません。

ゼロから商品を立ち上げたり、ブランドを立ち上げたことのある方は体感があると思いますが、ゼロから認知率を伸ばすのは中々大変です。意外と伸びないものですし、伸びれば伸びるほど伸ばすのが大変になる性質も持っています(効果逓減の法則、後述)。

以前とある消費財のプロジェクトで、成人全体で30%ほどの認知率だった競合ブランドが世界的なスポーツイベントのスポンサーとなり、マスメディアを通じて大量のブランド露出を獲得できたことがありました。しかし、その競合ブランドの認知率は5%も伸びませんでした。この場合、母集団である対象人口は成人全体ですから日本国内でも1億人あまり。その1%でも、100万人です。この例に限らず、「率」の議論では「量」(この場合は人数)に変換する癖をつけることが重要です。

今回はある程度の規模のビジネスを想定して認知率にフォーカスを当てますが、認知率の分母である対象人口が小さいビジネスであれば、認知人数を目標においたほうがよいでしょう。ECで小さくブランドを始める方やローカルビジネスを始める方は、SNSのフォロワー人数や地域での認知人数をコミュニケーション指標におくと良いと思います。逆算のしかたとしては、これから説明するプロセスとほぼ同じです。

さて、認知率をコミュニケーションの目標に設定する場合のプロセスを図2に示します。

図1に示した式(vii)を変形した(vii')に、仮定の数字を代入していきます。図2の例では、マーケットの対象人口を1,000万人、目指すべき浸透率を1%、認知関心率を30%、関心購入率を10%で仮定しています。浸透率は定義にしたがって、事業計画上必要な購入客数(10万人)を分子に、対象人口(1,000万人)を分母におきます。認知関心率や関心購入率は類似カテゴリの調査データがあれば当てはめることもありますが、おおよその予測で入れても意外と乖離しません。自分のブランドを知ったらどれくらいの割合で関心を持ってくれるのか=認知関心率、実際に関心を持ってくれたら、一定期間中(数ヶ月〜1年でおくことが多いです)にどれくらいの割合で購入に至ってくれるのか=関心購入率を、これまでの経験と照らし合わせたり、お客様の気持ちになってみて色々とディスカッションすることをおすすめます。

大切なのは、「正解思考」を棄てることです。ビジネスはやってみないとわかりません。やってみてからチューニングしていく心構えを持ちつつ、とはいえ、ある程度の精度で手がかりや道筋をつけておく。昔の船乗りが、出発前に未完成の"正解ではないかもしれない"地図を広げ、方角や日程、必要なクルーや食糧、金銭を準備していた作業に似ています。フェルミ推定に代表されるように、人間の当てずっぽうは意外と当たるものです。やってみないとわからないのですから、ある程度の誤差はウエルカム。コンサルタントがこう言ったら無責任に感じるかもしれませんが、そんな心持ちが新しいビジネスには必要です、と責任を持って言えます。

さて、図2では上記の仮定をもとに、必要とする認知率が33.4%と試算されました。対象人口は1,000万人ですから、334万人に新ブランドが知られ渡って、やっと事業計画上の10万人に買ってもらえるという試算になります。今回はわかりやすく対象人口を1,000万人としましたが、今日本では10代の人口がだいたいそれくらいの数量感です。

これを受けて、1,000万人のうち334万人に新ブランドを覚えてもらえるよう、実際にコミュニケーション設計を行っていきます。コミュニケーションプランニングについてはIMCのパートで詳しく述べますが、今回のプロセスで達成すべき認知率を求めることができ、はじき出された認知率がコミュニケーション設計の目標になる、という点はざっくりと理解していただけたのではないかと思います。

以上、まずパターン①として、認知率をコミュニケーションの目標に設定するシンプルなケースをご紹介しました。実際にぼくは新ブランドや新規事業のお手伝いではこのようにしてコミュニケーションで達成すべき認知率を定め、それを達成できるコミュニケーション量をIMC工程で前述のOSEP順に基づいて設計しています。プランと実際の結果を比較しすると、プラン時点での精度は感覚的には60〜90%程度ですが、それでもやみくもにコミュニケーション設計するよりはよっぽど安心感があり、やるべきことが明確になります。

ケース②:指標を組み合わせて目標を設定する場合(老舗消費財ブランドA社)

さて、2つめのケースもぼくが実際にお手伝いした、とある老舗消費財ブランドA社の例です。数字はフィクションですが、計算や目標設定のプロセスは実際に取り組んだ内容です。

まず、ケース②では図1に示した浸透率の分解式の左辺を、前述の通り、その分子である購入客数に変形することから始めます。これまでの内容のおさらいも含んでいますが、下の図3をみてみましょう。

まず、式(xvii)に示すように、当該カテゴリの対象人口は全人口にそのカテゴリのカテゴリ購入率を掛けた人数です。例えば全人口1億人に対してカテゴリXのカテゴリ購入客数が単位期間で1,000万人いれば、カテゴリ購入率は10%です。逆に、全人口が1億人でカテゴリ購入率が10%だとわかっていれば、対象人口は1,000万人だと計算できます。

ちなみにA社のカテゴリは具体的には言えませんが嗜好性の高いカテゴリで、全人口の半分程度が購入しており、購入頻度もある程度多い特性を持っています。

式(xviii)は式(xvii)を式(vii)に当てはめて変形したものです。これで、式の左辺が購入客数になり、対象人口も2つの項に分解され、全人口とカテゴリ購入率で表現されました。なお、各指標を改善する代表的なアプローチの例をここでも再掲しておきました。これ以外にも、当該ビジネスの特性や自社の強みを活かしてさまざまなアプローチがあるはずですので、ぜひ考えてみてください。

さて、図3の(xviii)式をベースに、A社のコミュニケーション戦略をどのように導いていったかを説明していきます。

幸福なことにA社は数年にわたり、認知率や関心率、過去3ヶ月の購入率などを項目としたブランド調査を定期的に行っていました(※後2者はそれぞれ認知関心率や関心購入率ではないことに注意)。ぼくはこのブランド調査のデータが売上の改善につながる重要なヒントの宝庫だということに気づきましたが、A社の中ではマネージャーや担当者が各項目をざっと見て「上がった」「下がった」という視点だけで見送られている存在でした(笑)。また、この調査の認知率に一喜一憂していたA社のメンバーは皆、「とにかく若者の認知を取り戻したい」という課題意識のみを持っていました。

この調査データを元に、マーケティングアナトミー™流の分解で数字をプロットしたのが、下の図4です。

前述の通り、A社のブランド調査では認知率や関心率、購入率は把握できていました。しかしこれらは分母が全て全人口だったので、実態の把握には大雑把すぎて、購買行動のプロセスを理解するには力不足です。そこで、ぼくは世代ごとのカテゴリ購入率を調べて対象人口を計算した上で、調査データの関心率を認知関心率に、購入率を関心購入率に計算しなおしました。

すると、各世代でどういった構造でA社が購入されているかという、まさに解剖図が出来上がります。なお、A社の例では世代ごとに対象人口(対象マーケット)を切りましたが、対象人口の切り方はいくらでもありますし、対象マーケットのサイズによっては切る必要もありません。B2Cの場合はユーザーの属性ごとに切っても良いですし、B2Bであれば顧客企業の業種で切っても良いでしょう。対象マーケットがモレなくダブりなく切れて、できれば測定可能な切り分け方が理想です。A社の場合は、図4とは別に販売チャネルごとの売上構成も分析し、より重点的に戦うべき販売チャネルも明確にしました。

図4はそうしてA社の現状をプロットしたものですが、この図が新しく提供する情報は2つです。ひとつめは、調査レポートでは「率」で表現されていた情報が、「量」(人数)の情報に変換されたことです。ふたつめは、世代ごとのカスタマージャーニーに沿った購買フローと「脱落ポイント」を可視化できたことです。これにより、市場でA社のカテゴリを購入している対象人口がセグメントごとに何人いて、その人たちがA社の商品を買うまでにどこで脱落しているのかが一目でわかるようになりました。

脱落ポイントの代表的な改善策は図3に示しましたが、ロジカルな唯一解はありません。より低いところを改善するのも、強みとなりそうな高いところをより高くするのも、どちらもロジックは成立するからです。ここでも、「正解思考」を棄てることが重要です。したがってこのケース②では、改善ポイントと改善アプローチについてはA社の皆さんとのディスカッションを重ねて決めていきました。

例えば、他の世代に比べて20代では認知率が65%と低く、伸びしろがあることがわかります。20代の認知関心率は25%と他の年代よりもすでに高いですが、認知率の改善で彼らにしっかり刺さるコミュニケーションをすれば、認知関心率も伸ばせるだろうと踏みました。

また、30代では認知率はすでに90%あり、これ以上伸ばすことはほぼ無理だろうと予測したいっぽう、20代向けのブランドコミュニケーションを30代の一部にも波及するように設計して、30代の認知関心率も上げよう、という結論になりました。

40-54歳は全人口もカテゴリ購入率も最も高く、要するにA社のカテゴリで対象人口が最も多いセグメントです。これは、若者の攻略にかなり意識が傾いていたA社の皆さんには新しい事実として提示されました。議論の結果、この40-54歳は認知率は95%と非常に高い(老舗の強さ!)ため、他の年代も含めて店頭で目立てるような店頭施策を実施して、全ての年代の関心購入率を上げよう、ということになりました。

こうしてA社の皆さんとのディスカッションを通じて、各世代の脱落ポイントのうち、どこを何ポイントずつ改善していくのか、そしてその総和で理論上何万人の顧客を増やすことができるのかを計算していきました。その結果、図4の下部で網掛けした各指標を数ポイントずつ押し上げることで、購入客数にして前年比120%に相当する推定393万人を目指すことになりました。この後は当然怒涛のブランドコミュニケーションや店頭施策のプランニング〜実施に入っていくのですが、結果として、長らく右肩下がりだったA社の売上はV字回復を達成することができました(図5)。

具体的なクリエイティブアイディアに入る前にこうした作業を行ったおかげで、A社のケースでは次の3つの便益をもたらすことが出来たと考えています。

1つめは、A社の皆さんとディスカッションを通じて目標を設定したことで、同じ目線に立てたこと(と、ぼくは思っていますが…(笑))です。

2つめは、A社の皆さんが持っていた「とにかく若者の認知率改善」という課題意識を、ファクトをベースにして、実は対象人口のボリュームゾーンである40〜50代も含めてより現実的に組み立て直せたことです。前述の競合ブランドの例の通り、認知率を上げるのは思っている以上にハードルが高いもの。予算も限られている中、若者の認知率改善だけを追いかけていたら、売上のV字回復は難しかったと思います。

そして3つめの便益は、この作業によって、やるべきブランドコミュニケーションや店頭施策のアイディアがより明確に見えてきたことです。こうして定量化をある程度重ねていくと、誰にどれくらいの態度変容を起こす必要があるのか、企画のサイズ感や深さのイメージとともに、課題解決のアイディアがより具体的に浮かび上がってきます。

こうして定量的な作業をいったんダウンロードすることでアイディアを固めていくアプローチは、ぼくのIMCプランナーとしての特長かもしれません。イベントにしろクリエイティブにしろコンテンツにしろメディアにしろPRにしろ店頭にしろ、アイディアの仮説はもちろんDay 1から頭の中にありますが、そのアイディアで戦えそうだ、目標とする売上に届きそうだ、という確信は、この作業の中で生まれてきます。アイディアを考える、というよりは、アイディアが見えてくる感覚です。元々は建築とダンス出身のメディアプランナーですし(笑)、純粋な広告クリエイターではない故の特徴かもしれません。

まとめ

今回は、前回おこなった浸透率の分解をベースに、それを逆算してコミュニケーション指標を求めるプロセスを、より具体的なケースを用いてご紹介しました。今回のアプローチは認知率や年代を軸に分解しましたが、分解のしかたを変えることで、街の小さなカフェでも、グローバルなビッグビジネスでも、B2Bビジネスでも、いかようにも応用することができます。ご自分のビジネスでも、紙に書きながらぜひ考えてみてください。ご質問はお気軽にコメント欄にお寄せください。

次回は、ここまで#3-1と#3-2でご説明してきたメンタル指標やフィジカル指標に並ぶマーケティング計画の要諦、プロダクト指標について解説します。

2/16 #3-3を公開しました:

マーケティングアナトミー™ 連載記事一覧はこちら:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?