感染するイメージ

パリで美術館をはしごして過ごしている。

この2日間で、ルーヴル美術館、オルセー美術館、リュクサンブール美術館、ドラクロワ美術館、ピカソ美術館を回った。あと残りの2日間もいくつかの美術館を訪れるだろう。その前のローマも含めれば、このGW中、かなりの数の美術館を回ったことになっているはずだ。

こうやって短期間でたくさんの作品を観てまわっているからこそ、気付くこともある。それは西洋美術史の流れの中では先行する芸術家の作品をベースに自分の作品をつくる芸術家がそれなりに多いということだ。

例えば、ドラクロワの作品を模写したものも今回多く観た。

ルーブル美術館にあり、今回も観たドラクロワ作品の中でも大好きな、この《アルジェの女たち》。

この作品に関しても、《ドラクロワ礼賛》というドラクロワの肖像画を彼を信奉した若い画家たちが取り囲む集団肖像画も描いたことで知られる(今回オルセーで実物を観た)、アンリ・ファンタン= ラトゥールがこんな秀作を描いている。

他にも同じくルーヴルにあるこの《サルダナパールの死》に関しても、

ドラクロワ美術館に、別の画家によるこんな秀作があった。

こうした作品は、純粋に過去の画家に学ぼうとするがゆえの模写なのだろう。

しかし、それとは異なる理由を感じさせるものもある。

草上の昼食

たとえば、オルセー美術館にある、マネの有名な《草上の昼食》。

日常的な風景に、古典的な裸体を持ち込んだことで話題になった作品だ。

その向かいには、モネの同名の作品が飾られている。モネがマネにインスピレーションを受けて描いた作品だ。

写真は撮り忘れたが、このほかにセザンヌによる《草上の昼食》がある。

しかし、面白いのは、ピカソによる《草上の昼食》だ。

ピカソの手にかかると、あの作品はこうなる。

キュビスム的展開といえるだろうか。

しかも、展開はこの形に止まらない。

こんな別のバリエーションもある。

そして、こんな風にもなったり。

これは男性の着衣や、裸体の女性の前に描かれた昼食の果物などに、マネの作品の要素が比較的残っている。

さらには、こんな展開もある。

ピカソによる《草上の昼食》は今回ピカソ美術館でみた上記の作品のほか、このようなバリエーションで27作品ある連作として知られているようだ。

これはピカソによるマネに対するオマージュという側面もあるだろうし、描くということの実験的な試みに対するテーマとして《草上の昼食》がピカソにとって価値あるものだったということでもあるだろう。

ピカソによる模写

こうした作品を「模写」と呼んでいいかわからないが、ピカソにはこのマネの《草上の昼食》以外にも、他の作家の作品を模写した作品がたくさんあることを今回ピカソ美術館を訪れて、あらためて知った(そもそもピカソに対してはそれほど知識がなかったからだ)。

例えば、ドガへのオマージュ。

そもそもドガという人は、こうしたバレリーナの練習風景や舞台裏を描いた作品で知られる。

これがピカソにかかると、こんなエロティックな作品へと展開される。

あるいは、ヴァニテ(ヴァニタス)と呼ばれる、ドクロや狩の獲物などを描いた静物画のジャンルがあるが、それもピカソにかかると、こうなる。

さらには、こう。

"これらのイメージのいずれもオリジナルではないし、いずれも単にそのオリジナルのコピーであるのではない"と書くのは、『ニンファ その他のイメージ論』でのジョルジョ・アガンベンだ。

マネやドガら、先行する芸術家の作品をモティーフにするピカソの創作は、オリジナルに対するコピーなのか?というと、正直わからなくなる。

そもそも、芸術にとって、オリジナルとは何か?があやしいからだ。

感染するイメージ

アガンベンは続けて、こう書いている。

これと同じ意味で、ニンファは芸術家が新たな形式を与えなければならない情念の物質でもなければ、感情の資材を服従させる鋳型でもない。ニンファとは、原初と反復、形式と物質の見分けがつかなくなる存在である。しかし、形式が余すところなく物質と一致し、起源がその生成と区別されないという存在は、私たちが時間と呼んでいるものに他ならない。

ニンファとはギリシア神話に登場する精霊あるいは下級の女神で、英語でニンフと呼ばれるものだ。「幻想のローマ」で紹介したガラテアもニンフの1人だ。

アガンベンは、ここで芸術の歴史の中に繰り返しあらわれる、ある「ニンファ」のイメージについて述べている。それは、15世紀のイタリア画家ドメニコ・ギルランダイオがフィレンツェのサンタ・マリア・ノヴェッラ教会に描いた「洗礼者ヨハネの誕生」のなか、頭に荷物を載せた姿で右端から突如画面に入りこんできたかのような、1人だけ異質な軽やかな動きをみせる女性の姿である。

この「ニンファ」がなんども繰り返し歴史の中に登場してくることをアガンベンは指摘しているわけだ。

それは何かオリジナルがあって、それを意識して真似ていくという明確な原型と複製の関係なのではなく、歴史における連なりのなかでもはや何が起源かもわからず反復的に浮かびあがってくるイメージ。「エジプト人モーセ/ヤン・アスマン」というnoteで西洋の記憶のなかに何度も形を少しずつ変えながら繰り返し登場してくる「モーセ」について紹介したが、それに近いものがアガンベンが指摘しているニンファだろう。

アガンベンは、このとき、「残存」という概念を提唱した美術史家のアビ・ヴァールブルクのことを思い浮かべている。

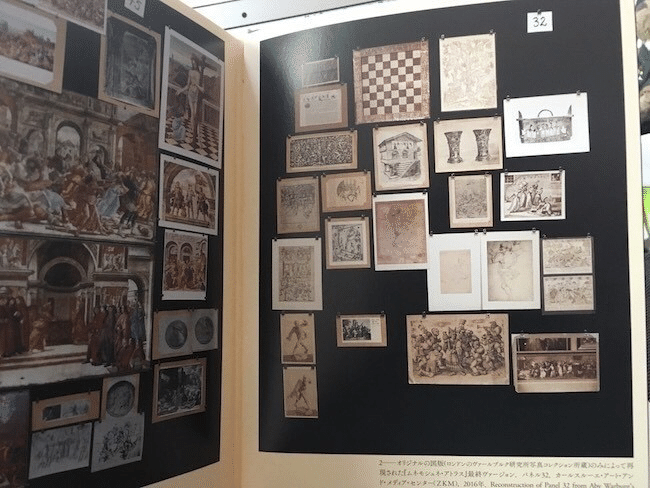

具体的には、ヴァールブルクの「ムネモシュネ・アトラス」という仕事だ。

971枚の図版を総数63枚の黒いパネルに配置した図像解釈学の装置。上の写真は、その一部。ヴァールブルクは、歴史上繰り返し登場するイメージのパターンを見出し、それを情念定型と呼んでいるが、その情念定型を浮かびあがらせる装置が、この「ムネモシュネ・アトラス」である。 アガンベンの頭にあったのは、この反復するイメージだ。それは個人と集団の間を乗り越えて、反復するもの/しないものという形で、連鎖させていく。

ヴァールブルクにとっては、イメージについて仕事をするとはこの意味で、身体的なものと非身体的なものの交点において仕事をするというだけでなく、とりわけ、個人的なものと集団的なものの交点において仕事をするという意味ももっている。ニンファとはイメージのイメージである。それは人間が世代から世代へと伝達する情念定型の暗号であって、人間は、見いだされる可能性や見失われる可能性、思考する可能性や思考しない可能性をその暗号へ遺贈している。

芸術家たちの仕事も、こうした流れの中で理解すべきであって、単なる模写やオマージュといった意味合いのみでみるのはすこし違うのだろうと思う。

何かを踏みつける羽根のついた者

サン=シュルピス教会のデラクロワによる天井のフレスコ画には、大天使ミカエルがサタンを踏み付けている図像が描かれている。

はじめに書いたようにドラクロワの作品は、後のいろんな作家に模写やオマージュの形で反復されるが、この作品に関していえば、ドラクロワが反復する側だといえる。

例えば、ルーヴル美術館にあるラファエッロの《悪魔を打ちのめす聖ミカエル》などは、先行する作品の一例だろう。

さらに言うなら、もはやテーマはミカエルと悪魔ではなくなるが、このギリシア神話のヘルメス(あるいは、ローマ神話のメルクリウス)の像なども同一の系譜にあるものといって良いはずだ。

ヘルメス=メルクリウスの足元に注目してほしい。サタンではないが、何者かの顔、いや口にくわえた何がしかのものにヘルメス=メルクリウスというトリックスター的な神は乗っている。

神が悪者を踏みつけるという像=イメージはそれこそ古今東西、繰り返しあらわれるものだが、片足で羽根の生えた神あるいは天使が何かを踏みつける、あるいは、踏み台にするというものが、ここで反復されている。

最後に田中純さんの『都市の詩学』から引いておこう。

症状の歴史に作用する「トラウマ」の無意識的記憶に対して「事後性」がもつ関係は、ヴァールブルクにおける「残存」がイメージの歴史的記憶に対してもつ関係に対応する。抑圧された過去が事後的にのみトラウマと化すのと同じく、古典古代のニンフの身ぶりが症状としての情念定型と化すのは、あくまで事後的に、イタリア・ルネサンスにおいてなのである。問題なのはこの「差異を孕んだ反復」であった。ヴァールブルクの探究とは集団的な「表現の歴史心理学」だったのだが、そこにおいては、歴史的時間の観念が心的な症状の時間によって錯乱されてしまうのである。そして、フロイトもまた、影響力をもった忘却とその無意識的記憶をめぐる「症状」の歴史として、みずから『モーセと一神教』を書かざるをえなかった。

ヴァールブルクと、『モーセと一神教』を書いたフロイトがここでつながる。ようは『エジプト人モーセ』の系譜であり、さらにはそこにバルトルシャイティスの『イシス探求』が連絡して、この旅行中のnoteには何度か登場している、この大地の女神の反復へと話はつながる。

ただ、この話はまた次の回の話題にしよう。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。