デザインとアートの境界

普段生活している中でも、<デザイン>という言葉に触れる機会はとても多い。

つまり<デザイン>は世の中で市民権を得ていると言っても差し支えないだろう。

どこで聞いたか忘れてしまったが、<デザイン>とは「整えること」だという定義の仕方がある。ばらばらなものを整理する、ずれているものを修正する、雑然としたものをシンプルにする、といった具合だ。

それに対して、<アート>はよくわからないもの、というニュアンスが広く周知されているように思う(実態がどうかは別として)。

建築界においても、<デザイン>という言葉が多用される。

その例は枚挙にいとまがないわけだが、建築を総合芸術として捉える文脈(そもそもArchitecture=建築という訳語自体に芸術としてのニュアンスがある)があり、建築の中には<アート>の成分が包含されていることが必然的なようにも思われる。ヴィトルヴィウスの強・用・美も同様に。

一方で、建築教育あるいは建築批評において感じることとして、建築の設計意図つまりコンセプトを明確に説明できなければならない、という圧力がある。

ここで重要になってくるのが、建築における、あるいは一般化しうる<デザイン>と<アート>の境界線の引き方である。

その補助線として、デジタル・デザインの領域からアプローチすると分かりやすくなる。デジタル・デザインのベースにはプログラミングの思考が必要不可欠であるが、この「プログラミングを記述できるか否か」が、大きく関わるのだ。

つまり、ある対象objectの寸法・位置・形状・…を別の表現形式で記述できるかどうか=説明できるかどうか、ということである。

デジタル・デザイン領域においては、ざっくり言って、あらゆる対象objectはパラメーターや命令に分解・変換される。

つまり、<デザイン>とは記述可能なものの総称であり、それをデジタル的に処理したものがデジタル・デザインといって良いだろう。

とすれば、<アート>とは記述不可能なものと言えるのではないだろうか。

“デザイン/アート = 記述可能性/記述不可能性”

ここにその境界が集約できるように思う。

重要なのは、それらは決して相反するものではなく、共存可能である、ということだ。

例えば、(科学的根拠は実のところ証明されていないようだが)有名な話として論理的思考と感覚的思考は左脳と右脳に対応している、というものがある。もちろん得手不得手はあるが、どちらかしか機能しないはずが無いことは生物学的事実である。

しかしながら、建築はすべて説明できなければならない、というある種の強迫観念的なものは、やはり存在する。

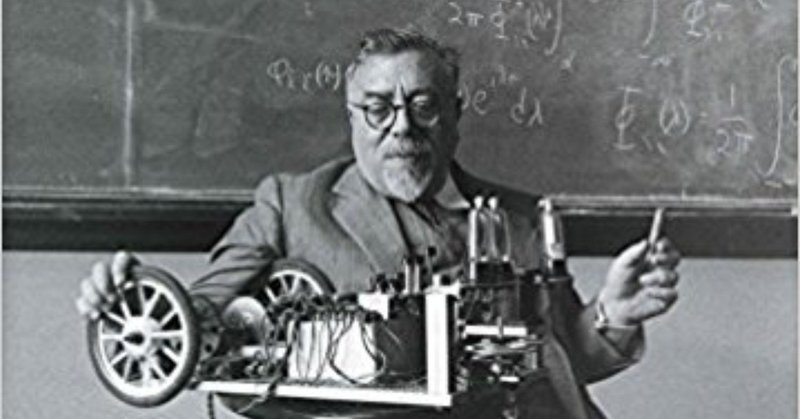

例えば、ノーバート・ウィーナーの『人間機械論』やリチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』のように、人間あるいは生物を機械とみなして、ある入力に対する論理的な帰結としての応答を出すものとして捉える<機械論的>な価値意識が1960年代からある。

この<機械論的>な価値意識と建築がすべて記述可能である、という価値意識は通底するのではないだろうか。いわば機械論的建築観である。

もちろんそのすべてが悪いというわけではない。突き詰めていけば機械論的に説明できることは沢山あるわけなのだから。一方で、それでも説明しきれない=記述不可能なものを大事にしたい、というのが私の立場である。

それは<機械論>の対義語として位置付けれられる<生気論>の重要視である、とも換言できる。

前述の等式に付記すれば、

“デザイン/アート = 記述可能性/記述不可能性 = 機械論/生気論”

ということになる。

ただし、この境界は時代によって、あるいは日々常に変動しているといって良い。かつては説明できなかったことが今では説明できる、ということが多分にあるからだ。

<デザイン>と<アート>の境界は暫定的なものであり、流動的である。

少し脱線すれば、この<アート>の認識と「宗教」の認識は近しいと言える。「宗教」は説明できないことを、超越的な第三者を布置することによって説明しようとする行為に他ならないからだ。

大前提として、建築が人間のためのものであるならば、この記述不可能性こそが許容されるべき領域なのではないだろうか? つまり、<アート>としての建築を再考すべきではないかと。

人体においていまだ解明されていない謎は多い。にもかかわらず、人間のための建築がすべて説明できるというのは矛盾してはいないか。

もちろん、それは機械論的な記述としての<デザイン>がベースとして成立している前提での話である。そのうえで、<アート>的な記述不可能な領域が付加されることで、より魅力的なものになる可能性がある。消極的な意味ではないことに注意していただきたい。

それは装飾的なものなのかもしれないが、現代においてそれは犯罪となるのだろうか?

その言葉にできない不安への忌避は、装飾を追放し得るのか?

果たしてそれは本当に装飾なのだろうか?

最終的な結論は急がないが、<デザイン>と<アート>の境界を提示することが、発想のきっかけになるように思う。

より可能性があることとしては、一般の人はその<アート>的な側面に魅力を感じる傾向にあるのではないか、ということ。

かく言う私も、大学に入って建築作品を色々見始めていた時、日本の建築家ではなく、たとえばフランク.O.ゲーリーやD.リベスキンドといった海外のデコンストラクション系の建築にまず興味を惹かれた。分かりやすく圧倒的だったからだ。その趣味は今でも変わらない。

「アイコニック」な建築を無批判に推奨するわけではないが、否定ばかりされるものでもない。寺社仏閣だって街並みに対して充分なアイコンである。<アート>的な要素があることとアイコニックであることは無論、等式で結ぶことはできない。あくまで相関関係である。

感覚的であることを受け容れること、これが大事である。

(説明できないことと納得させられないことも本来的にはイコールではなく、そこに信用があるかどうかの方が重要だったりする)

1991年神奈川県横浜市生まれ.建築家.ウミネコアーキ代表/ wataridori./つばめ舎建築設計パートナー/SIT赤堀忍研卒業→SIT西沢大良研修了