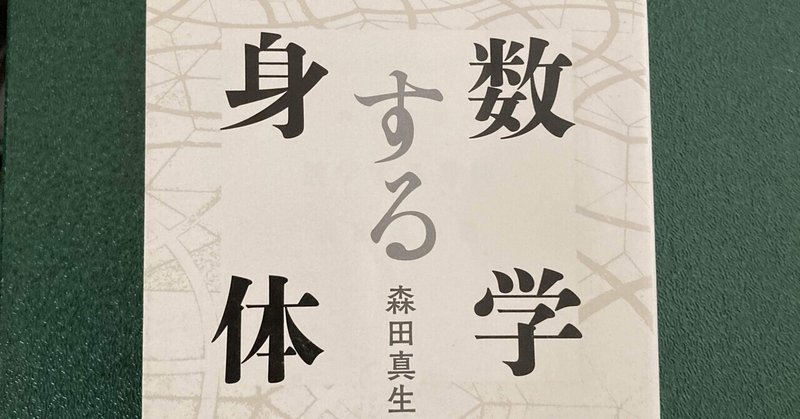

【数学する身体】数学は身体と心をつなぐ

オススメ度(最大☆5つ)

☆☆☆☆☆

〜数学する身体〜

「数学する身体」

読み終えた後に「なんて素晴らしいタイトルなんだろう」と感じる。

本書は、数学をテーマに書かれたエッセイであり「数学とは何か」「数学とは何であるべきか」を問うものである。

序盤こそ数学に関する話があるものの、中盤からは数学を通した「身体性と心」に関する話題へと移り変わる。

僕らは数学を道具として使うことを当然とし、実際に数学は道具として使うために生まれた。

しかし、本書で語られる2人の数学者、アラン・チューリングと岡潔は、数学を道具として使う事を越えて、そこに思考と身体と心の繋がりを見出し、数学を通して違う風景を見ていたのだ。

本書の中で印象的なのが、

「物と心、形式と意味は、そう簡単には切り離せない」

という一節。

今や、コンピュータという形で、僕らは数学を身体から切り離してしまったが、数学の語源は「はじめから知っていることについて知ろうとする」という意味があり、計算や数式というのは、数学の一端にすぎない。

数学するという行為は本当は身体からは切り離せないものなのかもしれない。

〜数学を通して心を問う〜

アラン・チューリングと岡潔、2人の数学者はアプローチこそ違うものの、共通して、数学を通して人の心を解き明かそうとした。

アラン・チューリングは玉ねぎの皮を剥くように芯にある人の心に迫っていった。

岡潔は、風景や音のように「数学になる」事で、その先にある人の心をわかろうとした。

数学と心。

一見繋がりなど無さそうな2つなのだが、この2人のアプローチを読んでいて、僕の昔からの数学に対する考えが一つクリアになったように思う。

高校生の頃、僕の行っていた学校では理系クラスは「自然科学クラス」と呼ばれていた。

その時、僕は数学が好きな高校生だったのだが、そのクラスの名称に対して疑問を持っていた。

「数学って、自然じゃないよなぁ」

物理や化学などは、世の中にある物質や現象を解明していく科学であるのに対して、数学は完全に人間の思考の中で生まれた人工的なものだ、と、そう考えていた。

本書でも、数学の起源について書かれているが、やはり、商売や測量のために人類は数字という概念を作り出した。数学は「人間の中」から生まれたものと言っても過言ではないのだ。

そう考えると、数学を追求していくことが人間の心を知る事に繋がる、というのは直感的に間違いではないように思う。

岡潔氏が、著名な数学者の言った「数学は零から生み出すことが重要」という言葉に対し「零までが重要」と答えた逸話は、まさしくこの事を述べているように思える。

〜数学への向き合い方が変わる〜

著者はもともと文系の人間らしく、数学に魅了されて理系に転身した経歴を持つそうだ。

数学の本でありながら、非常に文学的で哲学的(著者は、哲学になってしまう事を否定しているが)。

文系理系問わず楽しめる一冊である。

この本を読んで、数学に対する考えや向き合い方が変わるのは間違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?