個人も組織も、「あり方」と「やり方」を連動させようビーム!!

「あり方」というワードに引っかかったあなた、もしかしていま何か悩みを抱えていませんか?

現代社会にいると、つい上手くいく「やり方」ばかりを追いかけてしまいがちです。世の中にあふれる情報発信も「やり方」が主なもの。むしろ「やり方」を追い求めなければ自分が追い落とされてしまうような恐怖心すら煽ってきます。

「やり方」は確かに大切です。しかし、それは「あり方」があってこそ。ビジネスでも生活でも、企業でも組織でもフリーランスでも、生活者でも学生でも大人も子どもも、誰もが共通です。

このワードにピンときたあなたにはぜひ読み進めてもらいたい記事です。あまりにも想いが溢れ出すぎてタイトルからビームを発してしまいました。ビビビビビビ〜

ただしめっちゃ長いです、あなたの時間をしばらくいただきます。しばしお付き合いください。ビビビビビビ〜

01.「やり方」に目が行きがちになるけれども、「あり方」が大事だよ。

「あり方」なき「やり方」によって迷走する人・企業がどこにもいます。かく言う自分自身もそんな一人でした。「あり方」と「やり方」がズレると、自分以外の相手には「言っていること」と「やってること」がズレていると感じさせてしまいます。

「目的と手段が一致していない」そんな表現もできそうです。そもそも自分が設定した「目的」は本当に「目的」なのか。これまたよく言う「手段の目的化」が発生していないか。しかし、多くの人や企業はそこに違和感を覚えながらも「あり方」と「やり方」をつなぐことができていません。

では、そもそも「やり方」と「あり方」とは何なのか。私は以下のように定義しています。

「あり方」とはある意味で存在意義です。「あり方」と「やり方」がつながっていない状態は、自分たちの存在意義に沿わない行動を取っているとも言えます。

存在意義は「自分たちにとって」「他者にとって」の双方にとってのもの。意義はどちらが欠けても不幸になってしまいます。自分たちにとっての存在意義と他者にとっての存在意義が交錯する場所があるはず。

「あり方」はその大前提。「やり方」は存在意義について考えませんが「あり方」は存在意義を考えることでもあるのです。自分と他者がどんな未来に向かっていくのかを見定めたうえで、どう実践に移していくのかを決める。これが「あり方」と「やり方」の健全な関係性です。

「あり方」がないままに「やり方」にばかり意識を向けた結果、誰の存在意義にも沿わない方法を選んでしまう。あるいは「あり方」は整理できているのにそれを実現につなげる「やり方」が見出せずに行動できない。こんな状態で苦しんでいる人・企業とよく出会います。

その苦しみを突破するには「あり方」と「やり方」の連動に意識を向けること。自分たちの「あり方」を整え「やり方」に落とし込んでいきましょう。この両者を反復横跳びするなかで、いまなすべきことが決められるのです。

02.【あり方を整える】過去〜現在〜未来の時間軸を旅する

それではまず、「あり方」について考えていきましょう。「あり方」とは意志、行動指針、価値観をベースにしています。それがどんな姿勢・行動に現れてくるか。思考とアウトプットをトータルで包んだものが「あり方」です。

あなたは自分がどんな価値観を持っているのか、どんな未来を目指しているのか、これらは言語化できているでしょうか?、その背景にある要因や想いも含めて語ることができるでしょうか?

これらを整えるためによく出来たフレームがあります。

企業活動におけるMission(ミッション)・Vision(ビジョン)・Value(バリュー)を設定することです。MVVと略されるモノですね。組織であっても個人であってもこの3つを真剣に考えることは非常に有効なのです。むしろ個人にこそMVVを考えてほしいなぁ。

「えっ!?、そんなこと?」と思われるかもしれませんが、「あり方」と「やり方」を連動させていくためにはMVVの「捉え方」・「整理の仕方」に少しコツがあります。そのコツをここからコツコツとお伝えしていきます。

さて、企業活動においてMission、Vision、Valueは以下のように説明されることが多いです。

しかし、いきなり爆弾を投下するのですが実はコレ、日本人にはちょっと考えにくいと感じています。

Mission・Vision・Valueは英語文化のなかで生まれたワードです。そのバックグラウンドを持たない私たち日本人がそのまま直訳で捉えようとしても考えにくい要素があるのです。

例えばMissionとVisionはどっちがどっち?という現象が起こったりします。これは言語を捉える文化的な背景に原因があると感じています。

「日本語的なモノの考え方」と「英語的なモノの考え方」は異なる部分が多いです。例えば英語は主語と動詞を明確にする言語ですが、日本語は主語と動詞をぼやかしがち。相手が汲み取ったりもします。

他にも違いが山ほどあるのですが、その中でも「MVVの直感的な理解」に強く影響を及ぼしているのは「時間軸」に対する考え方です。先に挙げた「主語と動詞」と同じく英語文化は時間軸を明確に表現します。日本語は時間軸すら曖昧にしがちです。

時間軸を曖昧にしがちな自分たちの感性のままにMVVを捉えると、何を考えているのか迷走しそうになってしまいます。日本語でMission・Vision・Valueを説明している多くのWEB上の情報は「時間軸」に意識を向けていません。だから、MVVに関する解説文を読んだあとに分かったような分からないような気分になるのです。

英語を使う人々は感覚的に言語がどの時制を現すのか理解しています。しかし、日本語を使う私たちにはそこが感覚的に理解できていません。MVVを調べたときによく出てくるピラミッド形式図では理解できないのです。(ピラミッド図も最上部がMissionだったりVisionだったりバラバラです)

そのため、「日本語」を母国語として使う私たちがMission・Vision・Valueを考えるにあたっては「時間軸」に意識を向けることから始まります。

この概念を取り入れることで、いままではよく分からなかった方も少しばかり概念が掴みやすくなるかもしれません。先ほどのMission・Vision・Valueの説明に時間軸を落とし込むと以下のようになります。

ここではValueのうち「行動指針」は別のモノとしました。

一般的なValueには「Mission・Visionを実現するための行動指針」と「自分たちがこれまで培ってきた価値観」などが含まれています。しかし、これは時間軸がそれぞれ「過去」を見ているか「未来」を見ているか異なります。

行動指針とは意志です、一方で価値観とは過去の積み重ねです。Valueに逆方向の時間軸を見る考え方が混じっているのもMVVの理解を体感的に分かり難くしている要素だと思います。

そのため、Valueで扱っていた行動指針は意志(Will)と表現し、従来のMission・Vision・Valueの中心へ新たに項目として作ります。意志はMissionとVisionの双方へも影響を及ぼし、逆に影響を及ぼされます。

この様な図で考えると、これまで分かり難かったMVVが時間軸を伴って整理しやすくなってきます。Mission・Vision・Valueに+Willを加えたMVV+Wで考えてみましょう。

ところで、これらは何から順番に考えればよいのか。よくMVVであればMissionからだ、いやVisionからだ・・・なんて論争も起こっていますが私は極論どんな順番でも良いと考えています。

ただ、「あり方」に迷う人や企業が入口として考えやすいのは「Value」です。自分たちの過去から因数分解はじめるので、最初に考える題材としてはスムーズに進みます。(とは言え、MissionやVisionを考えていくともう一度Valueに戻って考えるなんてこともあるのですが。)

では、ここから先は時間軸を踏まえたうえでのMVV+Wを具体的に考えていきましょう。

03.【バリュー(Value)】過去〜現在の自分が積み重ねてきたものを知る

ここで取り扱うValueは過去の自分が現在まで積み重ねてきたモノを指します。先にあげたとおり、従来のValueの意味に入っている「行動指針」は未来に向けた矢印であるため、Willを考えるときに整理します。

自分たちが持っているモノは一体どんなモノでしょうか。価値観・その背景にある体験・積み重ねたスキル・想い、これらのカタチは一人一人にオリジナルな形状をしています。そのオリジナルな資産が組み合わさることで組織もまたオリジナルな価値を持ちます。

また、それは誰にとって、どんな意味を持つモノでしょうか。あなたたちの「オリジナルな価値」がどう届くことによって次の意味が生まれるのでしょうか。そんな意味を「他者」と「自分たち」の視点から考えてください。

そのうえで、「自分たちらしさ」を言葉にしてみましょう。

それは「自分たちにとっての自分たちらしさ」と「他者から見た自分たちらしさ」から見出します。もちろん双方ともに「意味」のあるものとしてです。おそらく自分以外の関係者にヒアリングしてみる機会も必要になるんじゃないでしょうか。

さて、ValueとMissionやVisionなど他の項目とはどんな関係性で成り立っているのでしょう。実は、自分たちが抱いた夢や課題意識、これらは自分たちの経験から生まれているのです。

だって、社会には山ほど課題がある・山ほどチャンスもあるんですよ。他にもワンサカ課題や夢になり得るモノが存在するなかで、なぜその課題やチャンスが自分たちのセンサーに引っかかったのでしょう?、きっと自分たちが独自にこれまで積み重ねてきたものがあったからソコに気づいたのではないでしょうか。

Mission・Vision・WillはValueを起点に生まれたもの。この関係性を意識すると自分たちの価値観の源泉に気付くことができます。(だからと言って「最初に考えないとダメ」ってわけでも「コレが一番大事」ってわけでもありません。)

04.【ビジョン(Vision)】実現したい理想の未来をイメージする

Visionは「未来」をテーマにしたモノなので時間軸がとても分かりやすい概念です。一般的なMVVにおいては「実現したい社会」と表現されています。

さて、この表現に対して「おや?」となった方はいるでしょうか。実は、ここだけ主語が変わっているんですよね。

「自分たち」ではなく「社会」が主語になっています。MissionやValueは自分について語っているのに、ここだけ社会について語っている、主語が変わっちゃったのです。

自分から離れた「社会」について語っても自分ごとになりません、そこに想いを持っていたとしても伝わりきりません。

一方で、Visionを「自分たちの理想の未来」として語っている場合もあります。この表現であればMissionやValueとも主語は変わっていません。ただ、社会のことを何も語っていないので受け手からすればそれこそ他人事です。

あなたが影響を及ぼしたいと考える社会は「どこ」の「誰」の集合体でしょうか?

単に「社会」と聞くととても大きな規模をイメージするかもしれません。でも、その範囲は人それぞれですよね。社会の最小単位は二人の人間です。

あなたにとっては、地球規模のことなのかもしれない、特定の業界や市場を指すのかもしれない、自分の商品を買ってくれるたった一人のお客さんなのかもしれない、自分が住んでいる地域かもしれない、一人一人の生活においては自分の大切な家族かもしれない。

と聞けば、「ああなるほど、顧客を誰だと捉えているかって質問だね?」と思われるかもしれません。半分当たっていて、半分は異なっています。

私が「顧客」ではなく「社会」と表現したのは社会には「あなた」も含まれているからです。これは「社会」と「自分たち」を同一のモノと考える思考です。

自分たちが「影響を及ぼしたい社会」をイメージしてみましょう。「顧客」でもいいです。「課題を抱えている人々」でもいいです。それらをイメージするときに「彼らの課題」と考えていませんか?、英語で表現すると「They」ですね。「彼ら」に「あなた」は含まれていません。

そこに、自分たちの存在も加えてみてください。だから、実現したい未来の社会には自分たちも同時に存在するのです。

思考を「彼らの課題を解決する」から「私たちの課題を解決する」に移行させてみましょう。すると、社会の指すものが「They」ではなく「We」になりましたね。

Our Problemを解決する、Our Visionを目指す。この「主語」に対する考え方はかなり大切です。なぜ自分たちがそのVisionを目指すのか、なぜ自分たちがその課題を解決したいのか、すべてが「自分ごと」でつながるため一貫性と推進力を獲得できるのです。

「実現したい社会」とは希望をベースにした夢の実現かもしれません、あるいは逆にこのままではマズい方向に向かう可能性を回避したい危機感かもしれません。必ずしもポジティブなものをVisionとして設定しなくともよいです。その世界をWeと捉えたうえで、未来を思い描いてみましょう。

05.【ウィル(Will)】意志を取り出して、見つめる

Willとは意志です。何かを実行すると「決める」ことです。

先に従来型MVVにおけるValueのなかにあった「行動指針」を取り出したものと説明しました。しかし実はWillはVisionやMissionにおいても関連するテーマです。そもそも意志があるから実行に移される、こう捉えると「至極当たり前のこと」であって敢えてそれを取り出す意味を感じないかもしれません。

ただ、現代を生きる私たちは「意志」をどうにも置き去りにしがちだと感じています。外圧がこうだから、世間の常識がこうだから、こうしたほうが良いと偉い人が言うから・・・そこに自分の意志はありません。いや、「流される」という意志を持っているとも言えるかもしれませんね。

WillはVision・Value・Missionのすべてをつなぎ相互に影響を及ぼしあう架け橋です。MVVがあるからWillが生まれる。WillがあるからMVVが生まれる。Willの存在を敢えて取り出して強く意識することが、MVVそれぞれの結びつきも強めるのだと感じています。

MVVのそれぞれがストーリーとして繋がっていない場合、Willは明確な言葉にできません。Willを言葉にするプロセスでそれぞれに一貫性があるかどうかも確認していくとよいでしょう。

Willは「すること」を決めます。一方で「しないこと」も決めます。

Valueで定義した「らしさ」とも照らし合わせながら考えてください。自分たち「らしくない」行動とはなんなのか、行動の棚卸しをするなかで自分たちが「すべきこと」に集中することができます。

その意識づけとしてWillの存在を取り出すことは、「決める」「行動する」という一連の流れに繋がる重要な要素です。「いまこの瞬間の自分がどうあるか」、そんな「あり方」は「意志」を起点に生まれます。

06.【ミッション(Mission)】現在の自分が取るべき行動を見出す

さてさて、Missionの説明を最後にまわしました。MVVのフレームワークだとMissionを最上段に持ってきているモノが多いですよね。「Missionから考えていきなさい」と語られるものも多い印象です。

これ、「考えるプロセス」としてMissionが最初に来るのは問題ないのですが、「今回の説明」としては最後にまわした方が分かりやすいかなと感じたのです。なぜなら、ここでも日本語文化と英語文化の違いみたいなモノを感じるから。

勝手な想像に過ぎないのですが、キリスト教文化の世界に身を置く人が感じる「Mission」と、そうでない世界の人が感じる「Mission」は捉え方が異なるのではないでしょうか。(キリスト教文化においてMissionはよく出てくるワードです。)

Missionは「使命」あるいは「役割」と翻訳されていますが、この「使命」という言葉そのものにもキリスト教文化と日本文化との間で受け取る印象に違いがあるはず。だから、そのまま翻訳を日本に持ち込んでもイマイチ理解が及ばないのです。

そこで、時間軸からMissionを捉えてみることにします。

Visionが実現したい社会であるならMissionはそこにたどり着くための「現在の行動」と言えないでしょうか。「使命」と表現すると分かりにくいのですが「Visionに至るため、いま取るべき行動」と考えると分かりやすいと思います。

「使命」「役割」が存在するならば、それを体現する「行動」が必ずセットになっています。行動をセットでイメージしないと、想いだけはあるものの実行に移せない状態で留まりがちです。

だから最初からMissionは「現在の行動」を前提に考えるのです。ただし、それを積み重ねることがVisionの実現に繋がると自分の中で「腹落ち感」があるかどうか、ここがポイントでしょう。いくらMissionを積み重ねてもVisionの実現に繋がるイメージが持てないような言語化であれば、そもそも破綻していますよね。

「意志」に裏打ちされた「いまする行動」を定めていくと、今度は「しない行動」も言葉にすることができるようになります。Valueと照らし合わせたときに何が「自分たちらしい行動」で、何が「自分たちらしくない行動」なのかも正しく判断ができるようになっていきます。

このように時間軸で切り取るとVisionは未来、Missionは現在にフォーカスした考え方になります(厳密にはMissionは現在に比重がありながら未来まで続く表現ではあります)。この視点を使えばMissionとVisionを混同することはありません。

最初にMissionを設定するにしても、他の項目を設定した後でMissionを設定するにしてもそのつながりを意識しながら言葉にしてみてください。

07.ドリブンスイッチをWhyの問いかけから探し出す

MVV+Willを行ったり来たりしながら整理を進めてきました。さて、この中で一番大事なモノはなんでしょう・・・?って質問自体がナンセンスですね。それは人や組織でそれぞれなのです。

「大事」というと語弊があるかもしれません。ただ、あなたにとって「影響の大きい」要素があります。それを「ドリブンスイッチ」と名付けました。

これまで整理したMission・Vision・Value・Willの中、そのきっとどこかに自分の「ドリブンスイッチ」が存在します。「ドリブン」=「突き動かされる」と捉えてください。そこに想いを馳せることで行動せずにはいられなくなってくるあなただけのスイッチが存在するはずです。

このスイッチは感情に紐づいてくることが多いです。

「喜び」のようなポジティブな感情だったり、「憤り」のようなネガティブな感情だったり、それは様々。ただ、そのスイッチに想いを巡らせることが自分たちを突き動かす原動力になる、そんなスイッチを探しましょう。

「原点」と「ドリブンスイッチ」は一致していることもあれば、一致していないこともあります。必ずしも原点に想いを馳せることが行動の誘発剤になるとは限りません。それよりも現実に目の前で起こっている社会のありようの方が原動力となる場合もあるでしょう。

Missionドリブンなのか、Visionドリブンなのか、あるいは課題ドリブンなのか、自分の原体験ドリブンなのか、もしかすると歓喜ドリブンなのか、市場のなかの着目点ドリブンなのか・・・ただ、ここまで整理したMVV+Wのどこかにヒントがあるはずです。

ドリブンスイッチの存在を明確に意識し始めると、常に自分たちにガソリンを注ぎ続けることができるようになります。暗い闇のなかにいるとしても、自分に勇気を与え照らし続けてくれる松明のようなモノだとイメージしてください。何に依って立つのか、その存在を意識してみましょう。

ドリブンスイッチを探しだすヒントになる問いかけは「Why」です。

「Whyを5回重ねると本質に行き着く」とはよく聞く手法ですよね。実際、行き着きます。ただハードです。思考が少しでもズレてしまうとループして元に戻ってしまうことも多いです。

Whyの問いかけを重ねるときは同時に「主語」が逸れていかないようにも意識してください。

自分自身について問いかけているはずなのに、いつの間にか外部要因に答えを求めているような状態になるときはその典型です。気づけば主語が入れ替わる。これはWhyの問いかけでよく発生することです。

自分たちについて問いかけるなら、自分たちからポイントがズレないように意識を持ちましょう。意識しないと本当にズレていきますので、いやこれホントに。

単に「Why」と問いかけるのではない、私があなたに問いかけるなら「Why you」なのです。この「you」が大事。自分自身に問いかけるなら「me」ですね。ココを強く意識していただきたいところです。

08.いまの自分たちの「思考」「行動」「言動」に一貫性を持たせる

さて、過去・現在・未来をつなぐなかでどんな自分(たち)であるのか、方向性は見えてきたと思います。今度は現在の自分たちにフォーカスを当てていきます。(Missionと強く関係する)

Missionを的確に推し進めていくために必要なもの、VisionやValueから逸れずに「あり方」を保ち続けるために必要なもの、それが「一貫性」です。

色んな場面で「一貫性」の重要さは聞きますよね、もはや耳タコでしょう。でも、一貫性って何を一貫させることだと思いますか?、実はココの解像度が粗いことも多いと感じています。

よく言われるのは過去の発言との一貫性、「前に言ってたことと違うじゃないか!」という炎上の仕方はこのネット社会ではよく見受けられますよね。極論ですが、私は「過去からの一貫性」は全く必要だと思っていません。一貫性があるならあっても良いんですが、無いからダメだなんてことは一切考えないんです。

むしろ過去と現在に一貫性を強く求めてしまう姿勢は「人間の変化」を否定してしまうものだとも感じています。成長も変化の一部に含まれます。つまり、自分たちで「成長」というテーマを否定してしまっている状態だとも言えます。

一貫性とはMissionと深い関係性があるもの。Missionとは「現在の自分」のあり方・やり方を指し示すもの。私の考える一貫性とはMissionの実現を構成する現在の自分の「思考」「言動」「行動」にブレが出ないようにしていくことです。

現在の自分たちがどんな思考を抱いているのか、それをどんな言葉で表現し、どんな行動に移しているのか、この3つを一貫させていきます。

企業活動で表現すれば「思考」とは理念や文化、あるいはそのまま社員ひとりひとりが考えていること。「言動」とはそれをどんなメッセージとして表現しているか、ホームページなどの広報活動から社員ひとりひとりの言葉遣いに至るまで。「行動」とは事業・取り組みそのものと考えてください。

この3つを一致させることは容易なことではありません。そもそも一致していないことに気づいていない、一致していないことをマズいことだと思っていない、そんな状態も見受けられます。

だから、まずは一致していないことに気づくこと、そのうえで「一致させよう」と意志を持ち「一致させるには」と実践に移すサイクルに身を置き少しずつ整えていくものだと思っています。

「思考」「言動」「行動」が一致している状態は「誠実」な状態、他者に対して誠実なだけでなく自分に対しても誠実と言えます。

「思考」「言動」「行動」が一致している人は他者から言葉や行動の裏を疑われません。行動・言動と思考の間に溝がないので、相手からすれば自分に対して向けられたメッセージをそのまま受け取ることができますよね。

たとえ相手が「自分に対して肯定的だから」と言って、その相手は果たして誠実なのかどうかは分かりません。否定的であったとしても行動・言動と思考のあいだに溝がない状態が誠実と言えるのではないでしょうか。

自分に対しても同様です。ホンネとタテマエを分けて考えているとシンプルに疲れます。意思決定もワンテンポ遅れます。思考がブレやすくもなります。自分のアウトプットは自分の想いから直結しているもの。自分に対して誠実であることが、自分自身も楽に行動させてくれるのです。

「思考」「言動」「行動」の一貫性は急には獲得できません。ただ、MVV+Wを言語化したあとであれば「一貫性のない状態」には気付きやすくなります。毎日山ほど行っている思考やアウトプットを振り返り、少しずつ一貫性を獲得できるように意識づけ&チェックの時間を持つようにするとよいでしょう。

09.【やり方に落とし込む】「あり方」と噛み合う行動の模索

さて、ここからは「あり方」を両輪でまわす「やり方」について考えていきましょう。方向性は見えているのに具体的な実行策・日々の過ごし方に落とし込めずにモヤモヤとしている方もよく見かけます。

行動ということはMissionに伴うテーマですね。ただ、Missionの段階ではまだまだ抽象度が高いことも多いです。Missionは日々の活動の方向づけ、その方向に向かって具体的に何を使って歩んでいくのかを決めていかなければなりません。「思考」を実現させる「言動」「行動」を見出せていないと苦しくなってきます。

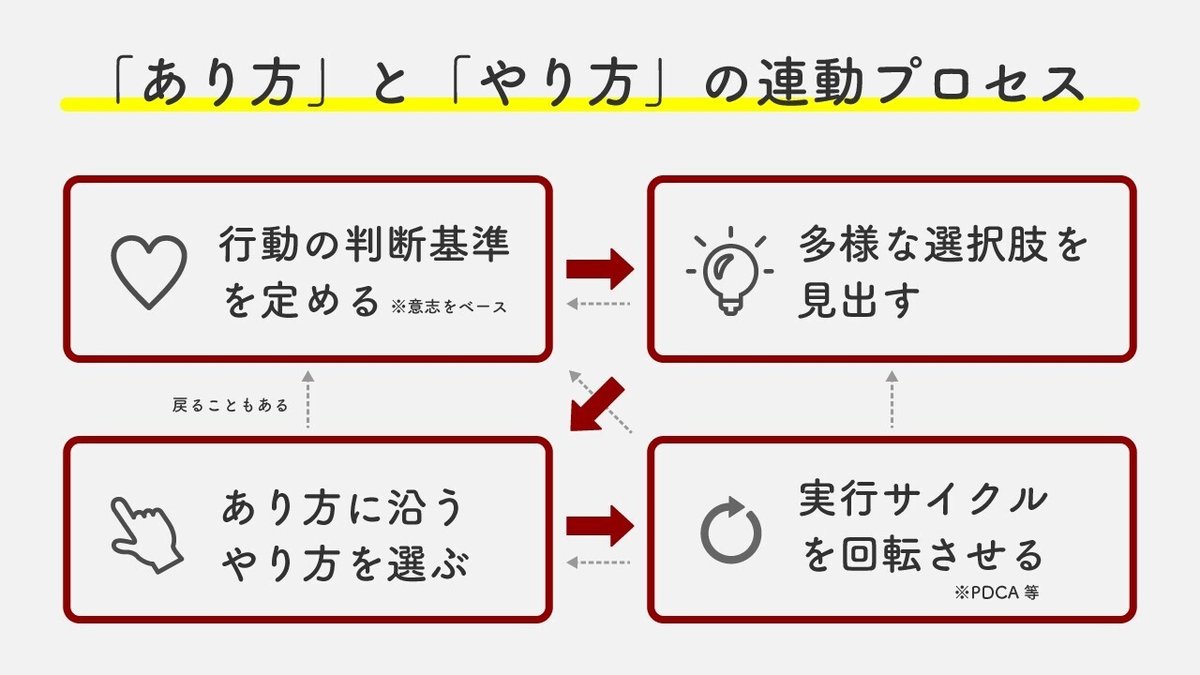

では、どんな「やり方」を見出していけばよいのか。その「やり方」を見出すために、なぜ「あり方」を整理したのかを改めて考えてみましょう。

「あり方」は言い換えると「判断基準」です。どの行動を取るのか、どの行動は取らないのか、行動を選択していく基準が「あり方」です。

「あり方」はトライアンドエラーするものではありません。「やり方」をトライアンドエラーしていくのです。間違えるなら、意味のある間違いを重ねること。「あり方」なき間違いの先に未来もクソもないですよね。しかし、その「選択肢」そのものはどうやって見出せばよいのか。「やり方」はトライアンドエラーを重ねるとは言え、私たちの時間は有限です。

私の答えは割とシンプル、「たくさんの選択肢を生み出し、その中から選びとる」です。

いま、自分が「コレだ!」と思っているやり方があるとしましょう。それは一体どれほどの選択肢の中から選んだモノでしょうか?、どの程度の数の選択肢を考えてみたでしょうか?

10個の選択肢の中から選んだ1つと、100個の選択肢の中から選んだ1つではどちらの方が輝いているでしょうか。10個の選択肢であったとしても、100個の選択肢であったとしても選ぶことができる選択肢は1つだけ。10個の場合は残り9個の選択肢を捨てている、一方で100個の選択肢の場合は残り99個の選択肢を捨てている。覚悟も想いも変わってきそうですよね。

さて、あり方に沿うやり方を見つける発想プロセスには「ドリル型アプローチ」と「投網型アプローチ」があります。その両方を使ってみることが大切なのですが、実は「あり方」を定めているとドリル型アプローチに意識が向いがちになります。

実際、「あり方」を整理したうえでドリル型アプローチを実践すると、スジの良さそうなアイデアを思いつくこともあります。しかし、それは「あり方」に沿ってはいるものの良い「やり方」かどうかは分かりません。だから、その周辺領域から遠い領域までアイデアを広げてたくさん出してみるのです。

たくさんアイデアを出してみるためには一旦定めた「あり方」を横に置いておく行程が必要になります。「あり方」の出番はアイデアを絞る段階です。スジの良いアイデアに辿り着くためには「アイデアを拡げる段階」と「アイデアを絞る段階」の二工程があることを意識しておきましょう。

「拡散」と「収縮」を課題設定と解決策検討に分けたダブルダイヤモンドと呼ばれる思考フレームも有名です。が、ここでは一旦「拡げる」と「絞る」の思考に慣れることを意識していただきたいです。

「拡げる」段階はついつい「絞る」も同時に行ってしまいがちです。自分の先入観やバイアスから「これは無いな」と捨ててしまいがちです。

しかし、使えないアイデアでもアウトプットされることで別の思考を誘発することが多々あります。そんな化学反応は荒唐無稽なアイデアをア言葉にすることから始まります。

アイデアを広げていく段階では「こんな選択肢はあり得ない」で排除せずに、一度テーブルに上げてみましょう。

10.自分のバイアスを取っ払うアイデア拡散方法

とは言え、どうしても自分が持っている思考やバイアスには引っ張られてしまいがち。「あり方」を定めたあとはさらにその思考に引っ張られそうな気もします。そんな自分が持っているバイアスを取り外しながらアイデアを拡げていくには2つの方法があります。

① 思考のフレームワークを活用する

私がよく使うフレームワークはマンダラートとオズボーンのチェックリストです。他にもアイデアを生むためのフレームワークはたくさんあります。自分たちに合うものを見つけてみましょう。

「フレームワークはそのフレームワークの範囲にあるアイデアしか生み出さない」そんな批判もよく聞きます。しかし、フレームワークは先に挙げた「自分のバイアス」を取っ払って思考するにはとても良いツールです。

自分の思考プロセスや思考のクセでは思いつかないアイデアに自分自身で辿り着けるのはフレームワークの価値でしょう。

②他人の脳を拝借する

言葉そのままの意味です。他人はあなたのバイアスを持っていません(似たモノは持っていたとしても)。他人とアイデアを出し合えば、自分の思考では決してたどり着けない領域に至ることができます。

もう、お気づきの方も多いですね。アイデアを生み出すときに一般的な手法でもある「ブレスト」が非常に有効です。単にアイデアを生むだけに留まらず、私たちの「創造性」そのものを育む効果もあるのですが、それはここでは割愛しましょう。

ここまでの方法を実践してみましょう。単に「アイデアの数」という意味で考えてみるならば、いままでとは比べ物にならないほどの数のアイデアが生まれているはずです。そのアイデアの中から、「あり方」に沿うモノを選びとる作業が次の「収縮」プロセスです。

11.「あり方」に沿って、アイデアの中から選びとる

ここまでのプロセスで「あり方」は言語化できているのではないでしょうか。同時にいまあなたの手元にはたくさんのアイデアがあるはずです。あとはその「あり方」に沿って最もスジの良さそうなモノを選びとっていきましょう。

「あり方」に沿う、これは先に挙げた「らしさ」から選ぶとも言えます。たくさんのアイデアの中から「自分たち"らしい"やり方」を選ぶ、そう考えると選べそうじゃないですか?

とは言え、実現可能性を無視したまま進めても良いことは起こりません。とびっきり自分たちらしいけど実現に100年かかるアイデアは現実的でないのです。現実に落とし込める取り組みのうち、最も自分たちらしいものを考えることが必要になります。

そんな「選ぶ」を行うために有効なモノの考え方が「二軸思考」です。

例えば、物事の優先順位を決めるためのフレームワークとして「重要度」と「緊急度」から判断する世界的にとても有名なフレームワークがありますよね。

シンプルなフレームワークでありながら効果は抜群、一方で使いこなせないときにはまったく使いこなせません。使いこなせない理由は「重要度」を判断するための軸が定まっていないとき。

判断する軸がブレているのに、このフレームワークは使いこなせません。二軸思考は「判断の軸」が定まっているからこそ有効なフレームとして機能します。当たり前なんですが、でも意外と意識の向いていないポイントだとも思います。

しかし、「あり方」(らしさ)が言語化されていればこの二軸思考もスマートに活用できます。

例えば軸の片方を「自分たちらしさ」、もう片方を「実現可能性」などと設定してみて、そこにアイデアをプロットして比較してみてはどうでしょう?

この二軸の一方向を「あり方」に関連したものにしながら、もう一方向を色んなモノに変えていくとより深く比較検討ができます。

ある程度絞り込めたらリーンキャンバスなり世の中にゴマンとあるフレームワークで検証すれば良いと思いますが、その前段の「あり方」から逸れないモノを選ぶための方法です。

さらに、単にアイデアを「選ぶ」だけでなく「加工」ができないかも考えてみましょう。

二軸に落とし込んだアイデアのうち「惜しい」ものがそれなりの数になってくると思います。例えば以下の図のようにそれぞれの領域から「らしさ」と「実現可能性」の両方を満たすものにアイデアを加工できないか考えてみるのです。

ここまで実践できれば、「あり方」に沿った「やり方」が選べているはずです。しかし、この段階でまだ「顧客の反応」などは分かりません。だから、ここから先はPDCAに代表されるようなフレームを高速で回し続けることになります。ただそのPDCAを回すにしても、前段の「拡げる」と「選ぶ」が重要となると感じています。

「あり方」と「やり方」を連動させ、両軸でまわしていく。決して何が正解なのかは分からないですが、正解であろうがなかろうがコレで進んでいこう!と決められるのが「あり方」と「やり方」の連動です。

12.やり方とあり方のサイクルから、自分たちに起こる変化に耳を傾ける

さて、実際に物事を動かし始めたあとに「やり方」はPDCAを回しているのでどんどん変化しているかもしれません。では「あり方」は一度定めるともう変わることはないのか、強固な想いに気づいたらそれは変化しないのか。

そんなこともないと思います。むしろ、人間の変化は前提として考えておいていただきたいところ。だから「あり方」も定期的に見直してもらうのが良いでしょう。

見直した結果、「変わらない」と確認できることもあるとは思います。それでも定期的に自分たちの「あり方」が言葉にしているモノと本心で感じていることがズレていないか、確認してもらいたいのです。

人間は必ず変化する生き物です。こうしている間にも例えば年齢の要素は変化していますよね。そんな変化する人間の集合体である組織もまた変化します。

一つの「あり方」を定め、その方向性に向かって邁進していったとします。実はその間にもValueは現在進行形で積み重ねているのです。

MVV+Wの要素の中で、時間の経過によって必ず変化するものがValueです。もしかしたらVisionやMissionは変化していないかもしれません。しかし、Valueは経験や能力・無形資産といったモノの積み重ねです。時間が経過すればそれだけ何かを積み重ねているのです。

そして、積み重ねがある一定の段階にまで到達すると新しい世界が見えるようになります。Valueの変質によって見える世界が変わったのです。すると、必然的にWillやVisionも変化していくことがあります。

目指していたモノとは違う世界を目指したくなってしまう。これは悪いことではありません。なぜなら、「あり方」と「やり方」を整えて愚直に目的地に向けて進んだ結果、違うゴールが「見えてしまった」からです。それも積み重ねがあったから見えた世界。

特定のVisionやMissionに邁進することを否定するものではありません。ずっと「変わらない想い」もあるかもしれない、でも「変化もするかもしれない」ことは織り込んで置いてください。

これは見える世界が変わったがゆえです、自分たちの奥底で燻り出した感情とMVV+Wにズレが生まれ出したら、もうそれはアップデートのタイミングなのでしょう。

変化は肯定的に受けとめましょう。「永遠に完成しない不完全さ」を楽しんでください。

13.「あり方」を意識しはじめた瞬間、もうあなたは変化している

ここまで長々とお付き合いありがとうございました。

とても難しいことのように感じましたか?、でも「あり方」に迷っているあなたなら既にここまでのことはボンヤリとでも考えているはずなんです。だから実はもう最初の一歩は踏み出している。

「あり方」と言葉にすることでより強く意識が向かうはずです。「あり方」とは何なのかを体系的に理解することで、より普段の行動から試行が始まっていきます。「あり方」はすぐには整いません。でも、意識と行動を回転させれば必ず整います。

ここで一つ、自分たちの思考や行動を変化させる魔法の問いかけをお教えしましょう。「どうなりたい?」ではなく「どうありたい?」と自分たちに問いかけてみてください。

「なる」と「ある」の間には明確に違いがあります。問いかけの使い方一つで自分たちの思考や行動が変化します。その違いを意識しながら言葉を使い分けてみてください。

例えば「優しい人になりたい」と「優しい人でありたい」という言葉の違いを考えてみてもらうと分かりやすいかもしれません。

「優しい人になりたい」は未来の願望です。現在は「優しい人ではない」ことを言外に語っています。そして、「優しい人になったあと」については言及されていません。あくまでも「優しい人になるまでのプロセス」です。

「優しい人でありたい」はいまこの瞬間から始まる行動です。「ある」ことはいまこの瞬間に始めることができる。「なる」よりも「ある」の方が現在の自分にとって距離が近いのです。そして、自分自身の「決意」もより強くなります。

「ある」は「いまここ」にフォーカスした表現です。しかし同時に「永遠性」も持ちます。

「優しい人である」にゴールはありません。こう表現した瞬間に未来永劫に「優しい人である」という意味を帯びます。(ただし、時間に関する表現を加えるとゴールが発生します。「来年は優しい人でありたい」と表現すると再来年どうあるかについては言及されていないのです。)

実はこの二つの表現、翻訳アプリで英語にするとどちらも「I want to be a kind person.」でした。日本語の「優しい人になりたい」と「優しい人でありたい」は明確に違うというのに、とても面白いですよね。

最初に「日本語は時間軸を曖昧にしがち」と説明しましたね。日本語の「ある」は現在のことを述べながら未来に続く永遠性を持つ。「曖昧」とは決して悪いことではない、ただ言葉の持つ意味が文化によって変わるだけです。どう違うのかを認識して言葉を使えば、おそらく現在の行動にも反映されていくはずですよ。

「いまここ」にフォーカスしながら「永遠性」を持つ「ある」をうまく使ってください。

さあ、今日から「あり方」を整え「やり方」に落とし込む、そのサイクルに身を置いてみましょう。組織であっても、個人であっても、ビジネスの場面、生活の場面、あらゆるシーンで「あり方」と「やり方」を連動させていきましょう。ビビビビビビビビ〜!!

いただいたサポートは探究したいテーマの書籍代等として使わせていただきます☺️