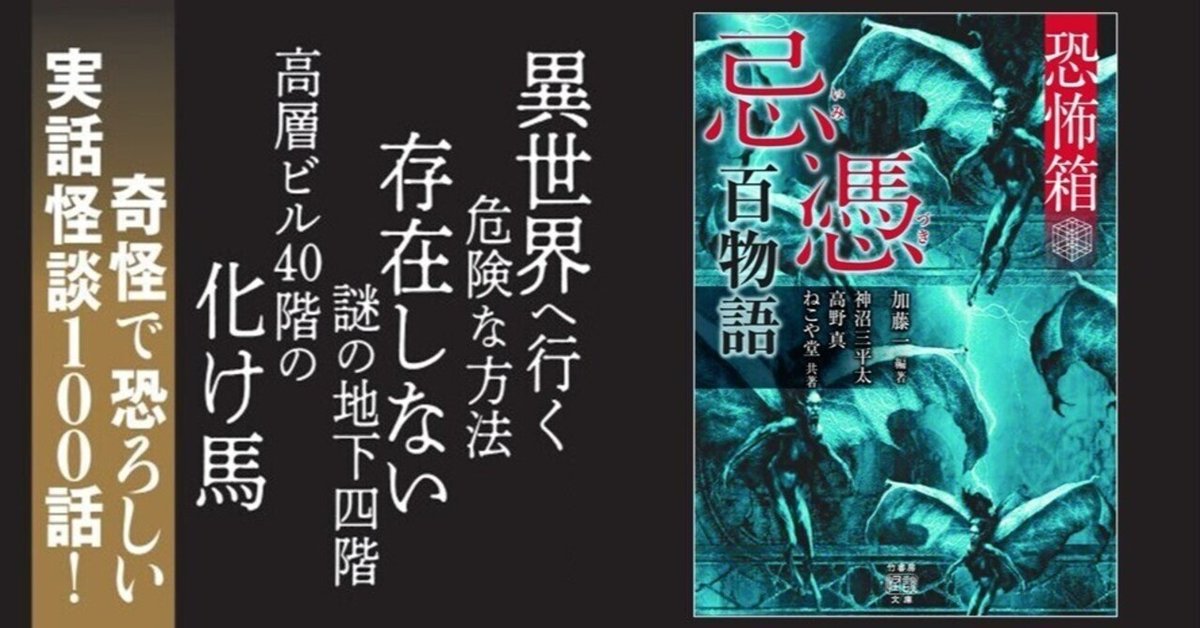

奇怪で恐ろしい、実話怪談100話『恐怖箱 忌憑百物語』(加藤一 編著 神沼三平太、高野真、ねこや堂 共著)編著者コメント+収録話「弟の記憶」「交際」「胸毛」豪華3話試し読み

奇怪で恐ろしい、実話怪談100話

あらすじ・内容

異世界へ行く危険な方法…

存在しない謎の地下四階…

高層ビル40階の化け馬…

日常の脇にぼっかりと口を開ける異界の恐怖譚100篇を4人の怪談蒐集家が独自の取材で聞き綴った実話怪談集。

・朝方に漂う異臭のおぞましい原因とは…「換気扇」

・火災現場に佇む焼け爛れた異形の正体「立っている」

・人ならざる存在が身投げをいざなう沖縄のとある断崖「私も。」

・マンションに張りつく7階分ほどの巨大ナナフシ「愛撫」

・校庭にいる全員の足に突然異様な感触が…「すねこすり」

・数多並ぶ仏像に混じった在るはずのない生きた像「三十三間堂」

――など、酷暑の熱を忘れるに最適な体験者の実在する戦慄の百物語。

編者コメント

今年も百物語のシーズンがやってきました。

怪談の怖さのツボって、人によって様々でして。誰もがノックダウンされる万人受けする怪談もたまんねえなと思う反面、やはり好みの違い、怖がるポイントの違いというのはありますので、誰にどんなのが刺さるのか、もうほんと分からない。

その点、百物語は「百話もある」ので。数撃ちゃ当たる、ということではありませんが、箸が転んでも呪い祟りを疑う重度のジャンキーから、「ここにお化け出ます、出てます」と指摘されて飛び上がるおっかなびっくりのビギナーまで、どんな人にもひとつくらいは刺さる怪談を見つけられるんじゃないかなと思います。

ちなみに今作では、実話怪談界でも比較的タブー気味な「シモの怪談」が四本ほど入っているんですが、示し合わせた訳でもないのに奇しくも著者各位が一本ずつ持ち寄る形になりました。刺さるか刺さらないか、それはあなたの(恐怖への)性癖次第。です。

3話試し読み

弟の記憶 神沼三平太

清水さんがまだ子供の頃の記憶だという。

彼女には二歳違いの弟がいた。彼は覚えている限り、とてもよく泣く子だった。

煩いと思った記憶はないが、何故こんなに泣くんだろうと不思議に思っていた。

夏休みには田舎にある祖父母の住む家に滞在するのが常だった。その年も、夏の間中、祖父母の家にいたはずだ。

その日、清水さんと弟は、その家の仏間でタオルケットを敷いて昼寝をしていた。

清水さんはふと目を覚ました。今何時だろう。

周囲を見回しても、時計らしいものは見当たらない。障子を通した光からは、未だ夕方にはなっていないということが窺われた。

まだ眠気が取れない。瞼を閉じれば、再び夢の世界に落ちていくだろう。

そういえば、弟も寝ていたはずだ。

彼女が隣へ視線を送ると、弟の胸の上に黒猫が乗っていた。

清水さんの祖父母の家に猫はいない。

何故ここに黒猫がいるのか。

そして、よく見るとその猫の前脚は、人の手の形をしていた。それも女の細い手だ。

その指が、弟の首に掛けられていた。

ふぇ、と弟が声を上げた。

いけない。また泣き出してしまう。むずかってしまう。

泣き声は苦手だ。弟はあやしても泣き止まない。

黒猫の細い指が、まだぷくぷくしている弟の首をきゅっと締めた。

弟は大きな声を張り上げて泣こうとしたのだろうが、それは成せなかった。

指が首を絞めて、弟は真っ赤な顔になり、続いて青い顔になり、ぽろぽろと声もなく涙を流して静かになった。

思えば家の裡も外も、やけに静かだった。清水さんは、寝息すら立てない弟に背を向けて、タオルケットを頭から被った。

彼女が小学校に上がった頃に、母親に〈弟がいたことがあるか〉と訊ねたことがある。

だが、答えは否であった。

「あなたは、ずっと一人っ子だけど」

だが、弟が黒猫に首を絞められて命を散らした翌年から、祖父母の家には行っていない。

何故かは訊いてはいけない気がした。

だから、弟の記憶は誰にも言えないできた。言えないまま二十年も経ってしまった。

「でも、忘れちゃいけないと思うんです」

清水さんは黒猫を飼っている。その猫を撫でていると、あのときのことを思い出すこともあるという。

交際 高野 真

その交際は、ある種の同情心によるものだったのです、と皐月さんは語った。

今から十年以上の前のことである。

当時大学生であった皐月さんには、同じゼミに属した彼氏以外にもう一人、付き合っていた男性がいた。名を、加賀という。

あの日加賀は、アルバイト先のボックスシートに小さく座っていた。

ひと回り以上、年上であった。ボトル越しに見た顔の中に、わずかな翳が差していた。

その翳の原因が交際相手の事故死であると知ったのは、何度目に卓に着いたときのことであったろうか。

――加賀の心の中には、いつでもあの女がいることは分かっていました。一時の寂しさを紛らわせるために、私の身体を欲していたことも。

それでも、と皐月さんは続けた。この人は最愛の女性を亡くした可哀想な人なのだと、そう思ったからこそ加賀を受け入れたのです。

バイト明けの食事。講義をサボって出かけた遊園地。温泉宿で迎える朝の静謐さ。

皐月さんは決して加賀を愛していた訳ではなかった。加賀もそうであったろう。

それでも、二人の交際はずるずると続いた。

加賀の休日に合わせて、何処かへドライブに出ていたのだと思う。

皐月さんはスポーツセダンの革張りシートにその身を沈めて、ワインディングの向こうに広がる藍色の海原を眺めている。包み込むようなエンジンの響きが、眠気を誘う。

ピリリリリ。場違いな電子音とともに、ポケットが低く振動する。

舌打ちをして、通話ボタンを押す。エンジンの回転数が不意に上がる。

キュルキュル、キュルルルル、ルルル。タイヤが鳴っているのではない。

キュルルル、キュキュ、キュルルルルル。耳元に当てたスピーカーから聞こえている。

まるでカセットテープを巻き戻すような、この不快な音は何だ。

バン。固い何かをボディへ叩きつけるような音。

うおああああああっ。加賀の叫び声。

ぶれるハンドル。左右へ揺れる車。

視線を上げる皐月さん。声にならぬ悲鳴が、微かに喉を通り過ぎ。

フロントガラス。逆さに張り付く長身の女。歪に曲がった四肢。

そしてコンビーフを雑に盛ったような、目鼻も分からぬ顔。

皐月さんの声帯が、今度は役割を果たした。

これは、――夢だっ!

跳ね起きたベッドの上。しとどに濡れたパジャマ。網膜を焼かんばかりの朝陽。

「夢じゃないんだよ。現実なんだよ」

鼓膜を震わせる、吐き捨てるような、重く冷たい女の声。

以来、加賀はとんと店に来ない。連絡も一切取ることができない。

もちろん皐月さんも、行方を追うような真似はしない。

胸毛 神沼

「小さいおじさんとか聞くけど、俺が見たのは誰も信じないんだよ」

怪談を集めていると、小さいおじさんの話はよく耳にする。だが、ほとんどはただ見たというだけの話である。しかし、誰も信じないというのはどういうことだろうか。

そこで彼にどのようなものを目撃したのかを確認してみることにした。

「うちの会社で、時々残業して泊まり込みになる奴が出るんだよ。そいつらが時々、小さいおじさんが出るのだと言うから、俺も興味を持ってしまってね。用事もないのに泊まり込んでみたんだよ」

夜中、仕事をしていると、突然Queenの曲が大音量で流れ始めた。

誰かのPCか何かが音を立てているのかと、キョロキョロしていると、課長の机の上で、何かが動いた。

慌てて確認に行くと、小さいフレディ・マーキュリーが三人並んで歌っていた。

彼は最後に、三人とも実物よりも胸毛が濃かったと教えてくれた。

◎著者紹介

加藤 一 (かとう・はじめ)

1967年静岡県生まれ。O型。獅子座。人気実話怪談シリーズ『「超」怖い話』四代目編著者として、冬版を担当。また新人発掘を目的とした実話怪談コンテスト「超-1」を企画主宰、そこから生まれた新レーベル「恐怖箱」シリーズの箱詰め職人(編者)としても活躍中。主な著作に『「弔」怖い話』『「忌」怖い話』『「超」怖い話』『「極」怖い話』各シリーズ、『「弩」怖い話ベストセレクション 薄葬』(竹書房)、『怪異伝説ダレカラキイタ』シリーズ(あかね書房)など。

〇共著者

神沼三平太 (かみぬま・さんぺいた)

神奈川県出身。O型。大入道。足のサイズは31.5cm。いくつかの大学の非常勤講師の傍ら怪談蒐集と執筆を行う。ロシアンプルーの猫のお父さん。コーヒー焙煎とシフォンケーキ作りが趣味。主な著作に『実話怪談 揺籃蒐』『実話怪談 凄惨蒐』ほか、『実話怪談 吐気草』他〈草怪〉4部作、『恐怖箱 醜怪』他〈憂怪〉 4部作など。

高野 真 (こうや・まこと)

みちのく暮らし丸11年の関西人。A型。趣味は国内旅行。乗り物全般好き。美味しいものを食べるのも好き。飲み屋も好きだけどド下戸。青森ねぶた祭の囃子方も務めている。著作に『恐怖箱 怪道を往く』、主な共著に『聞コエル怪談』『東北巡霊 怪の細道』『青森怪談 弘前乃怪』など。

Twitterアカウント@KOYA_Makoto

ねこや堂 (ねこやどう)

九州在住。実話怪談著者発掘企画「超-1」を経て恐怖箱シリーズ参戦。現在、お猫様の下僕をしつつ細々と怪談蒐集中。B型。著作に『実話怪談 封印匣』、主な共著に『聞コエル怪談』『恐怖箱 呪霊不動産』『追悼奇譚 禊萩』など。

〈恐怖箱 百式〉シリーズ好評既刊