【読書記録#16】ホウレンソウに代わる「雑談+相談」ザッソウ - 結果を出すチームの習慣 -

チームにおける最適なコミュニケーションは何か深堀していく中で、最も実践しやすく、最もチームで共有しやすい書籍を見つけました。メンバーが少しでも知るだけでチームの生産性も上がるだろうと感じた本です。

以下本書の内容と、まとめきれない部分をメモ書きで記録します。

■本書の内容

ザッソウとは…

ザッソウ=「雑談」+「相談」の組み合わせ。

報連相という言葉があるが、「報告」「連絡」は過去の話し。

「相談」は未来の話しだが、どこか堅苦しい。

ザッソウには「雑に相談する」や「相談を兼ねた雑談」という意味がある。

ザッソウによって、

「ミスを恐れずチャレンジできる」「誰もがアイディアを発行できる」「困った時に気軽に相談できる」

の実現可能性が高まる。

大切なことはコチラ。

ザッソウには会議のようなアジェンダは必要ありません。話す時間を決めなくてもいいし、結論だって出さなくてもいいのです。もちろん、それらを禁止しているわけではありませんが、気軽さを忘れないようにすることが大切です。

ザッソウの目的

最大の目的は、チームの生産性(パフォーマンス)の向上。

その目的に向かう方法の1つに、「ザッソウ」というコミュニケーション方法を取り入れる。ザッソウの機会によって、メンバーの個性や特徴を知ることができ、結果チーム力も向上する。

また、日常に敷居の低いコミュニケーション文化があることで、心理的安全性が獲得を目指す。単純接触効果という人の心理がある通り、繰り返し話していることで、いざという時の相談のしやすさの要因へつなげる。

加えて、劇場効果と呼ばれるもので、先輩同士のザッソウの様子を後輩が見るだけでも、チーム内のカルチャーや価値観を学べる機会を創出する。

ザッソウの主な効果

❶ザッソウは暗黙知の共有にも役立つ。

※暗黙知

個人の中にある主観的で、きれいにはまとまりきらないナレッジ。

※ナレッジ

現場で得られるノウハウや、その人が経験して得られた知見などのこと。

先輩の経験談や経験から得た知見は、フォーマルな文書で伝承しにくい側面がある。そこを、雑談や相談といった口頭によって微妙なニュアンスも伝えることが可能!

❷「働きがい」×「働きやすさ」の獲得で仕事がワクワクいきいき。

※働きがい

仕事を通じてやりがいを感じること

※働きやすさ

仕事をしていくうえでの環境や制度に関すること

働きがいの必須条件は、手ごたえがあること。つまり、どのような形であれフィードバックがあることが大切。気軽なザッソウがフィードバックの頻度を高める。

本当の働きやすさとは、仕事以外の自分の考えるライフスタイルや家庭環境に合わせることができること。その考え方は多様であって、1人1人の考えを知っておく必要がある。ザッソウがあるからこそ知れる情報である。

その2つが人間の生きる本質となり、成果を上げる要因に繋がる。

ザッソウのつくり方

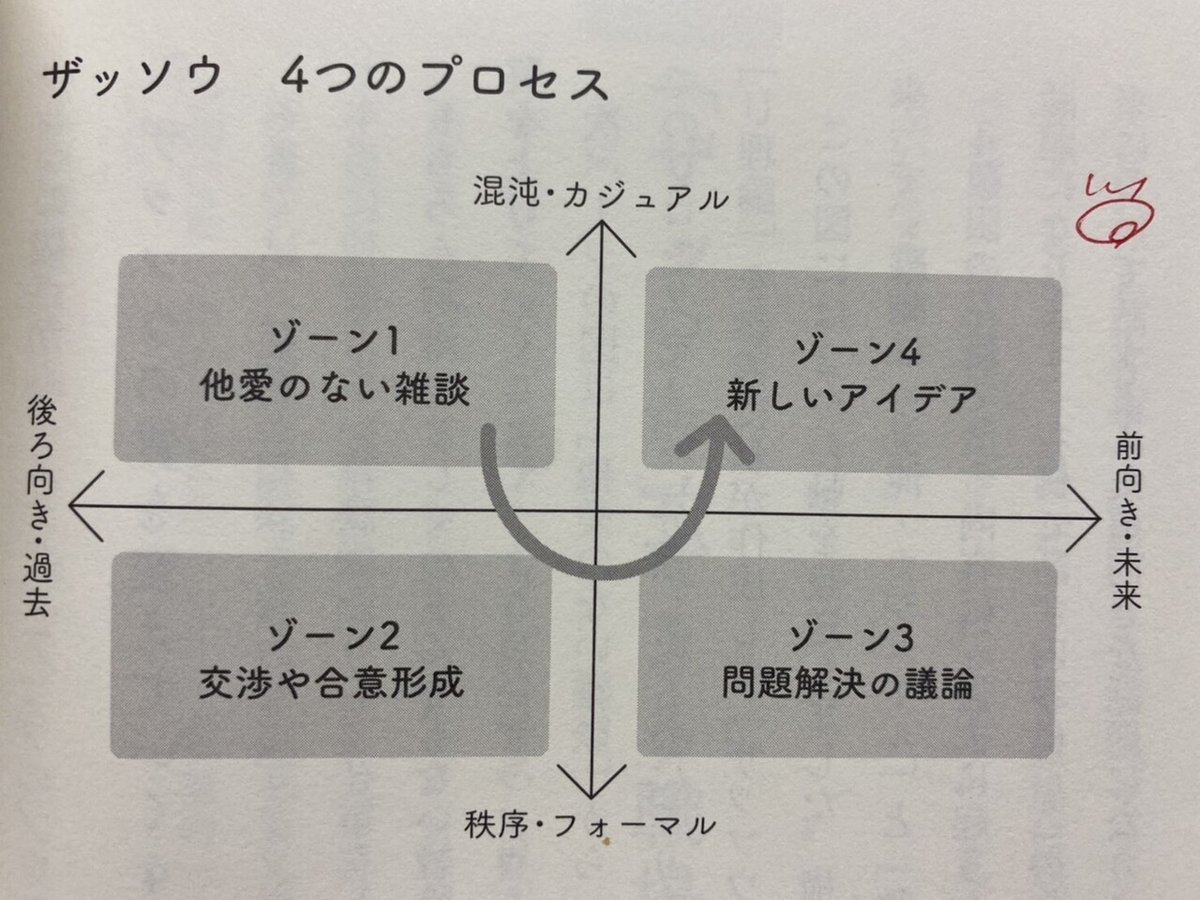

4つのプロセス

※以上のゾーンは関係性によって変わってくる

チームワークの7段階

※分かれ目は共通のゴールを持つこと。

それによってザッソウのゾーンの割合もかわる。

ザッソウのしやすい心理的安全性を高める具体的な方法

※要点を抜粋したのがこちら

・3~4人程度でザッソウしやすい関係(チーム)をつくっておく。

・ジェフべゾスは、会議を開くときやチームをつくるときには「2枚のピザ」というルールを採用している。これはピザ2枚を分け合えるくらいの人数が最適という意味。

・チームの目標やビジョンは一度共有すればOKではない。「すり合わせ」を増やす機会としてザッソウを活用する。

・ザッソウは自分の弱みを見せる機会にもなる。弱みを隠さないことは自分を偽らずにいることなので、困ったときの助け合うハードルを下げることができる。

・ザッソウはプライベートなことも共有できるチャンス。人の多面的な部分が見えると心理的安全性も高まる。

・人間の脳は、自分の知らないことや分からないことに対して、ネガティブな想像で補完してしまう。これは未知なるものには危険が潜んでいるから対策しようとする動物的本能に起因したリスクマネジメント。よって、チーム内にある未知の状態をできるだけ減らすための対策にザッソウが効果的。

・著者の会社では、著者の考えを音声で録音して、社員のスマホに配信する「社長ラジオ」を導入して、情報をオープンにしている。

・株式会社スコラコンサルトは、「オフサイトミーティング」と呼ばれる機会をつくっている。これは、会議とは違った気軽な雰囲気のもと、肩書や役職を外し、だけど真面目な議論をする機会。これによって、お互いの価値観を知り合っている。

ザッソウを促進するパーソナリティ

①好奇心が旺盛

相手に興味関心をもつこと。

②ギブアンドギブの精神

時間も情報も相手のためにつかうことを厭わない

③軽やかに受け止める

重たい相談に対して一緒になって重く受け止めない。

④フランクさと敬意

敬意を欠いたフランクさは相手を傷つける。

⑤共感と肯定

相手のザッソウを理解することから。

■ その他のMEMO

・「雑」という言葉には、「主要なものではないけれど、たくさんのも」というニュアンスがある。「雑草」という言葉には「悪い草」という意味はない。

・「雑」の由来は、「たくさんの色があつまってまじる」。

・「ホウレンソウ」の言葉が初めて世にでたのは1982年。(『報連相が会社を強くする』著:山崎富治)働き方は当時と今とは大きく変わる。

・ザッソウのキーフレーズ「ちょっといい?」で小さな相談の機会を。

・飲みにケーションもタバコ部屋もザッソウしながら、新しいアイディアが思いつく場になっていたりもしていた。

・ザッソウはクリエイティブな仕事に効く。

・ヘンリー・フォード

「もし顧客に、彼らの望むものを聞いていたら、彼らは『もっと早い馬が欲しい』と答えていただろう。」

・今は顧客自身も何を求めているのか分からない時代。大事なことはその中でも価値を生み出せたかどうか、顧客の役に立ったかどうか。

・コンピューター業界では「クマってもらう」という言い回しがある。とある大学のヘルプデスクにはティディベアのぬいぐるみが置いてあって、問題に困った学生はいったんぬいぐるみに向かって説明させていた。こんな風に自分勝手に話しているうちに自己解決することをティディベア効果という。「クマってもらう」、これもザッソウの1つ。

・壁打ちがいれば、「悩む」が「考える」に変わる。「悩む」は、前に進まず同じ場所で思考が止まっている状態。「考える」は、前に進むためにはどうすればいいかを思案している状態。

・「許可を求めるな、謝罪せよ」△

「許可を求めるな、ザッソウせよ」○

・本来、マネジメントは「なんとかする」「うまくする」という意味の言葉。「管理する」は「なんとかする」ための手段の1つに過ぎない。

・関心を引き出すザッソウのフレームワークは「YWT」

「やってきたこと(Y)」「わかったこと(W)」「次にやること(T)」

・「人間が変わる方法は3つしかない。1つ目は時間配分を変えること。2つ目は住む場所を変えること。3つ目は付き合う人を変えること。」

・現代は自分たちのことを知らない場合が多い。ザッソウのように振り返りでチームで自分たちの姿を鏡で見る機会をつくる。

気づいたこと・感想

最適なコミュニケーションとは?という目線で本書をまとめていくと大切なこと且つ実践しやすいことが多すぎて、分量が多くなってしまいました。

「ザッソウ」は僕らの日常で知らぬ間にしている場合があります。それは偶発的な機会ですが、その中から画期的なアイディアが生まれています。ですが「ザッソウ」をチームのメンバーと共有することで「偶発的」から「意図的」へと変えることができるように思います。「意図的」な機会創出がチームの生産性を高めるキーポイントかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?