学ぶのは子ども

みなさん、こんにちは、旅人先生Xです。

今日は、学ぶのは子どもという話について、簡単に書いていこうと思います。

目次は以下の通りです。

① 学びをするのは子ども

You can lead a horse to (the) water but you can't make him drink.

((ことわざ)) 馬を水辺に連れていくことはできるが, 水を飲ませることはできない;よい助言をするのは簡単だが, それを実行させることはむずかしい

【プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説より】

みなさんは、上のことわざをご存知でしょうか。

馬を水辺につれていけるけど、水を飲むのは結局は、馬次第という話です。

子どもを馬と置き換えるのは、正直あまり気が進まないです。

しかし、子どもの学びの場面にも当てはまる気がしてなりません。

学校でも、結局、学ぶのは子どもです。

子どもが学ぼうとしない限りは、子どもが学びを得ることは難しいということが言えると思います。

私は、学ばないのは子どものせいと言いたいのではありません。

ただ、ちょっと突っ込んで考えると学ぶか学ばないかは、子どもの意志で決められることだと思うという事です。

そのように考えると「子どもたちが学ぼうという気持ちになるようにアプローチをしたり、機会を作ったりすること」や「子どもの学びを見守ること」が、私たち教員や大人のできることなのかなと私は思うのです。

② 子どもの学びへのアプローチと機会作り

教員の大人のできることとして、まずは、2つのことを書いておきます。

1つは、「学びへのアプローチ」

もう1つは、「機会を作ること」です。

1 学びへのアプローチについて

学びへのアプローチは、色々なことが考えられますが、その中でも、子どもの興味関心を引き出して、好奇心を刺激することが大切だと私は思います。

学校の授業で、時には、何気ない日常のやりとりの中で。

学校で、子どもたちの好奇心を刺激していくことができたら、きっと子どもが学ぶことは増えるのではないかと思います。

その学びが、子どもにどういった影響を与えるかは分かりません。

しかし、好奇心を刺激されて学ぶということ自体が、とても価値のあるものになると私は考えています。

学ぶという経験を積むことは、成長していくということに他ならないと思うからです。

もっというと成長の術を知るといってもいいと思います。

ちょっとオーバーかもしれませんが、「学ぶ=成長」といってもいいくらいではないかと感じています。

教員が多様なアプローチができれば、それだけ学ぶことも多くなります。

一概には言えないかもしれませんが、私たち教員(大人)は、たくさんの引き出しをもって、子どもと触れ合えるようになると子どもが学ぶことを増やせるのかもしれないなと思いました。

2 機会を作ることについて

馬の例えにもありましたが、馬を水辺につれていくことはできます。

つまり、学びの機会を作るのはできる。

思わず、馬が飲みたくなるような水辺だとしたら、自然と馬は水を飲んでくれるはずです。

ですから、学ぶたいという機会を作ることができるかがキーポイントになるということです。

「たくましく学ぶ子を育てるためにあえて学ぶ場を過酷にする。」「学ぶ場をご丁寧に整えすぎると害があるかもしれない。」という意見も一定数あるとは思います。

確かに時にはそういったことも大切かもしれません。

しかし、学ぶ楽しさを知ることは、そんなに不利益になるということはないと私は思います。

ですから、子どもが学ぶたいという機会を作ることは、悪いことではないと思うのです。

むしろ、有益なことではないかと思います。

大それたことのように感じられるかもしれませんが、ちょっとしたことで良いと思うのです。

授業で、子どもの好奇心を刺激するような場面を設定する。

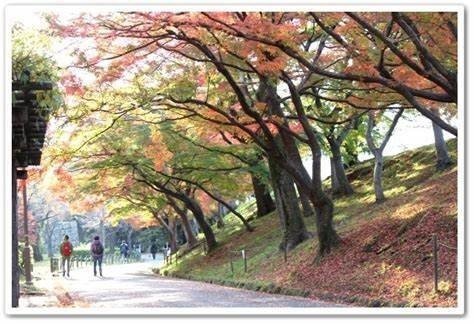

休み時間に子どもと散歩しながら、紅葉を観察する。

このような、ちょっとした取組でもいいと思うのです。

1つ目の学びへのアプローチを意識しながら、機会を設ければ、子どもは自然と好奇心をもって学びはじめてくれると思います。

ぜひ、すぐできるちょっとしたことからやってみてはいかがでしょうか。

③ 子どもの学びを見守る

ずっと子どもをグイグイするのではなく、ちょっと一息ついて、見守るのもまた大切だと思います。

要は、待つということです。

ついつい、何かアプローチをしたり、場作りをしたりすると成果をもとめてしまうことがあります。

そんな時は、「見守る」ということを思い出してみるのもいいと思うのです。

見守りながら、子どもの学びを待つのです。

すぐに成果がでることもあれば、逆にそうでないこともあるはずです。

時に、見守り、待つということも子どもの学びのためには大切ではないかと思います。

水辺にいきました。はい、馬がすぐ水飲みます。

こんなことだったらあんなことわざは生まれないと思うのです。

それと同じように、ちょっと工夫して取り組んだからすぐに子どもが学びました。

絶対こうすると学びます。

そんな都合の良いことがあったら、とっくの昔に広まって定着しているはずだと私は思います。

そうでないから、みんな頭を悩ませて、試行錯誤をするのです。

ですから、「見守り、待つ」という気長な視点を教員や大人がもっておくことは極めて大切ではないかと思います。

その様子をみて、目の前の子にあった次の取組を行っていくのが良いと私は考えます。

子どもを学びの機会という水辺につれていけるのは、教員や大人のことが多いです。

何度も書きますが、だからこそ、「見守り、待つ」という考えを持っておくことが大事だと私は思います。

以上、学ぶのは子どもについてでした。

今回もお読みいただきありがとうございました。

旅人先生Xはこんな人です。↓↓↓↓↓↓

皆さんのスキやフォローが投稿の励みになっています。

ぜひ、スキで応援をお願いします!

この記事が参加している募集

いただいた分は、若手支援の活動の資金にしていきます。(活動にて、ご紹介致します)また、更に良い発信ができるよう、書籍等の購入にあてていきます!