共感する建築と都市|ヘザウィック・スタジオ展

この秋に開業する麻布台ヒルズ。そのデザインの一部を担ったヘザウィック・スタジオが掲げる「共感する建築」というコンセプトを都市全体に広げてみれば、物理的に離れた街と街とを仮想的に繋ぐような未来が見えてくると思うのです。

この秋の開業を目指して、東京は六本木ヒルズと東京タワーの間の位置に、日本一の高さを誇る高層ビルが建ち上がった。麻布台ヒルズ。メインとなる森JPタワーは高さ330m(地上64階)にもなるとのことで、大阪・あべのハルカスを30mほど追い越した。主な用途は住居やオフィス、商業施設。六本木ヒルズに肩を並べる規模の街が生まれようとしている。古くは飯倉と呼ばれた由緒ある地も老朽化が進み、30年の時間を掛けて再開発の地盤が整えられたらしい。その継承先ともいうべき低層部の街並みを描いたのは、イギリス人デザイナー、トーマス・ヘザウィック(Thomas Heatherwick)氏率いるヘザウィック・スタジオである。

スタジオを特集した建築雑誌『a+u』(2023年3月号)の記事によれば、彼/彼女らはここに「モダン・アーバン・ヴィレッジ」というコンセプトを掲げている。「記憶という名の絆」を繋ぎ、やがて人々が「愛着を寄せる場所」を持つならば、そこは街ではなく、新しい村であるべきという発想だ。敷地内に残された200棟あまりの建物が果たしてきた都市機能を維持すべく、例えば「クリーニング店、花屋、印刷所、郵便局、公園」などを建て替え、新たに数千人もの住民を受け入れる環境は、村のように閉じていてこそ面白い。そのために、昔ながらの東京らしく、「同一建物内の上下階の機能がまったく異なっていたりするような」、自然発生的な印象をデザインしているそうだ。本来の街とはそう、混沌としていたことを思い出す。

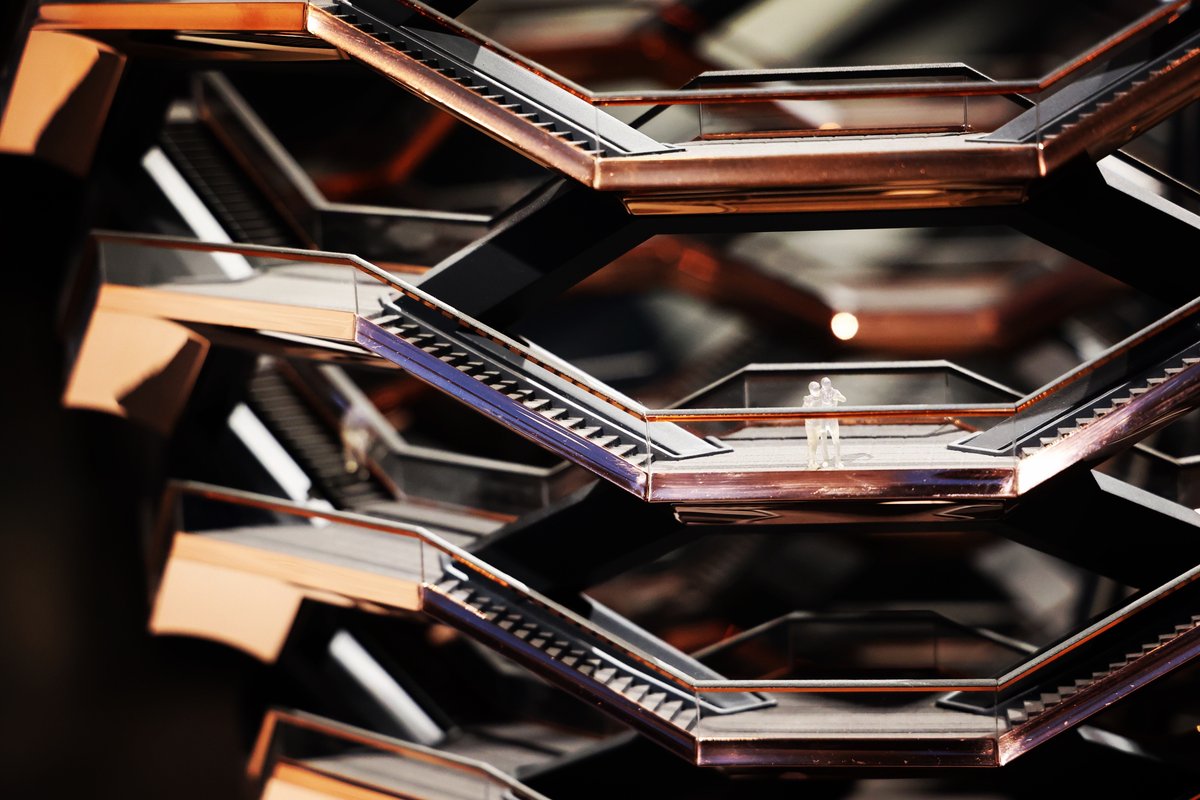

眼下に再開発の様子が見て取れる六本木ヒルズ森タワーの屋内展望台・東京シティビューでは、このタイミングにて、『ヘザウィック・スタジオ展』が開かれている。彼/彼女らを一躍有名にしたマンハッタンの展望施設「ヴェッセル(Vessel)」をはじめとして、ロンドン・オリンピックの聖火台や、シリコンバレーの「グーグル・ベイ・ビュー(Google Bay View)」など、数多くのプロジェクトが紹介される中、もちろん麻布台ヒルズの街並みも再現されている。高低差のある土地に建ち並ぶ建物は曲線が強調され、間を縫うように自然が配置されていれば、いかにも整然としていない景色に安心感を覚えるだろう。実際に歩いてみたいと思える村がそこにはある。言うならば「共感する建築」。展覧会のサブタイトルにも使われたキーワードは、ヘザウィック・スタジオのすべての作品に通底している。

共感の仕方は様々ある。私たちは懐かしい街に、美しい街に、新しい街に共感する。しかし、いずれも人がいてこそ成立する。いくら熱心に居心地のよい街を作ったとしても、そこに人がいなければ何の共感も得られない。そんな当たり前のことを隅に追いやって、私たちは疫病の去った街に人が戻らないことを嘆いているのではないだろうか。オンラインで事足りる時代に、オンサイトで人を集めるためにはそれなりの理由が求められる。すでにその地に住まう人々と共に街を作ることで、これを解決したのがヘザウィック・スタジオなのだろう。デベロッパーである森ビルの思惑はさらに深い。六本木ヒルズと虎ノ門ヒルズとを麻布台ヒルズで結び、一帯を一つの大きな村に仕立てようとしている。そんな古典的な都市開発のアプローチが未だ有効なのかは疑わしい。

デジタル時代の都市のあり方を考えるにあたってはアートコレクティブ、ダムタイプ(DUMB TYPE)の作品を参考にしたい。アーティゾン美術館に再構築されている第59回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の日本館展示『2022: remap』を観れば、真っ暗な空間の中で各都市の音が、実際にその都市の方向から聞こえてくる。遠く離れているはずの都市がデジタル化によってすぐ傍に感じられる。と、同時に、それは私たちが多すぎる情報に飲み込まれてしまう可能性を示唆している。「What is the Earth?」、「What is the shape of the Earth?」。中央の空間では、識別できないほどのわずかな視覚情報と音声情報によって普遍的な問いが投げ掛けられる。「How many Countries are there?」、「How are they divided?」。1850年代の地理の教科書から抽出されたというこれらの質問と向き合えば、たまたま今ここに自分がいることの不思議さを意識せざるを得ないのだ。

1850年代といえば、日本は江戸末期。旧麻布区(現港区)すらできる前の時代にどこの街で暮らすかなんて、選択肢はなかった。殆どの人は世界にどんな街があるかすら知らなかった。ところが今や、その気になればどこにでも行ける。だとしたら、隣の街が本当に隣になくても良いのかもしれない。街の外れで感じられる隣街の賑わいに惹かれて、サクッと違う国の街を訪れることができたとしたら、どんなに素敵なことだろう。テクノロジーが時間と距離を縮める中、街と街の間を街で埋めて効率的な都市を作るよりも、閉じた街と街とを仮想的に結ぶ方が共感を呼び起こすのではないだろうか。せっかく時間を掛けて住民と整えた土地を使って、いつまでも高層ビルの高さを競い合っている場合ではないと思うのだ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?