10倍を実現した ”リード獲得ベース” のBtoBマーケティング運用モデル

●はじめに

本noteでは、ゼロからBtoBのマーケティングチームを立ち上げ、

10倍 の成果を出した「リード獲得ベースの運用モデル」について説明しています。

「リードをすぐ激増する方法」や「リードを簡単に増やすテクニック」は残念ながら存在しませんが、私がこれまで試行錯誤して構築してきた運用モデルと、確実にリードを獲得するのに必要な考え方を書きました。すべて自分自身の頭と手足を動かしてきた経験で、今もこの内容を拠り所に活動しています。2社でマーケティングをゼロから立ち上げ、いずれもリード獲得10倍を3年以内に実現出来ています。

【このnoteは こんな人 にオススメ!】

・BtoBマーケティングのリード作りの考え方を知りたい

・継続的にリード獲得できるようにしたい

・広告に頼らず自前でリード作りしたい

・BtoBマーケティングの運用を構築・改善したい

マーケティングチームのマネージャーには共感頂ける内容になっていると思います(思いたい…)。また、私がエンジニアからマーケターにジョブチェンジした後の6年間の活動なので、これからマーケターに転身したい人や、駆け出しマーケターの皆さんにも役立つと思います。

マーケターの業務、スキル、評価基準についてのnoteも書いています。こっちは短くて読みやすいのでご興味があればぜひどうぞ。↓↓↓

なお、このnoteは大企業や億超え商談のビジネスをされている方や、BtoC向けには多分ハマりませんので、ご了承ください。

【前提となるビジネス規模】

・BtoB。対象顧客は50〜1,000名の中堅中小企業

・1商談の売上規模は50万〜500万

・商談期間は1〜3ヶ月程度

【用語説明「リード(Lead)」とは】

ここでお話するリードとは、案件のもととなる「見込顧客」の事を指します。会社によって「新規顧客」を指したり「既存顧客の新規案件」も含んだりと捉え方が異なるかと思います。

●自己紹介

はじめまして。猫好きのマーケターの「すずねこ」です。

BtoBのIT企業でマネージャーを務めていて、マーケティングのキャリアは6年。2社を経験しています。

1社目はSaaSメーカー。10年以上開発部でエンジニアをやっていましたが、マーケターに転身しました。

2社目はITベンダー(SIer)。こちらでもマーケティング組織をゼロから構築し、現在4年目になります。

経験した2社とも上場IT企業ですが、活動を初めた頃はマーケティングチームは無いに等しい状態で、組織づくりも含めて行ってきました。BtoB企業のマーケティングはだいぶ進んできましたが、多くの企業がまだ「全然出来てない」「人がいない」という成熟段階にあると考えています。

【私のマーケターとしての強み】

・プログラマー→マーケターというキャリア

・スタートアップ〜上場までの経験

・ゼロからマーケティングを立ち上げ、獲得リード10倍にした成果経験

■10倍のリード獲得実績について

以下は2社の実績です。具体的な数値は隠していますが、2社とも着手から10倍を超えるリード獲得数を実現することが出来ました。今はマーケティングが組織化され、予算も持ち、軌道に乗っています。

2社のビジネスモデル、組織体制、文化、などの違いはありましたが、きちんと成果をあげながら経験を積んでくることができました。その時々で向き合ってきた課題や活動をこのnoteに書いたつもりです。

0. マーケティングができてない理由

「リードを沢山獲得して会社に貢献したい!」という私の野望の前に立ちはだかった3つの課題です。経験した2社とも同じ課題を持っていました。

(1) マーケティング活動が定義されていない

「マーケティング活動」に分類される仕事をやっている人はいましたが「活動の意義・目的」や「成果指標」が定義されていないため、メンバーは作業遂行が目的になっていて、会社への貢献意識、成果の意識が希薄。具体的にはWebサイト担当、セミナー担当、展示会担当、などは居てそれぞれ頑張っているけど個別最適な状態。マーケティング活動が会社にとってどう在るべきかの定義が無いので、マネジメント層もそれぞれの活動の良し悪しを場当たり的に評価することしか出来ず、皆が正解のない仕事をふわふわしている感じでした。

(2)リード創出〜売上までのモデル設計と数字の可視化が行われていない

問い合わせ増やそう、Webサイトにアクセスを増やそう、セミナーの申込みを増やそう、といった施策単位で目標があるものの、「リード創出から売上までのプロセス」と「数値の可視化」が行われていないので、活動の貢献度がわからない状態でした。

(3)アウトプットが成果に向かったコミュニケーションツールになっていない

アウトプット(制作物、企画、言動)が目標と連動しておらず、成果に向かったコミュニケーションツールになっていない。良し悪しの基準が個人の主観(イケてるからOK、言われた通りやったからOK)で、評価基準が曖昧。

「うちはマーケティングできてない!」と感じる方は、これらの課題に共感できるのではないでしょうか?noteもこの課題解決が本筋になっています。

それでは本編スタートです。10,000文字を超えてしまいましたので、ゆっくりお読みいただければと思います。

1. マーケティング成功の定義

1.1 BtoBにおけるマーケティングのミッション

■営業頼みの販売プロセスの限界

経験した2社とも営業活動が中心で、このような課題がありました。

<営業中心の組織での課題>

・「問い合わせ」や「紹介」が顧客開拓のより所。ほぼ運頼み

・毎年商談づくりをゼロベースでスタートしなければならない

・営業が「田植え」と「刈り取り」両方やっている

・「競争力ある製品」も「差別化出来ない製品」も同じアプローチ

・「製品の伝え方」と「製品の売り方」がごちゃまぜ

・宣伝広告費の大半をリード獲得広告(主にリスティング)に使っている

販売プロセス全てを営業で構成しているBtoB企業は多いですが、私達も

テレアポ → 顧客創出 → 商談創出 → 提案活動 → 受注活動

という全てのプロセスを営業がやっていた時代が長かった事で、顧客の購買行動やテクノロジーが大きく変化しているのにも関わらず、「全行程営業頼み」を脱却できていない状態でした。とくに序盤の「見込顧客開拓フェーズ」を営業担当が行うことはあまりにも非効率で、デメリットばかりです。

<見込顧客開拓フェーズを営業が担当するデメリット>

・営業担当の頭数が見込顧客創出の上限(ポテンシャル)

・商談化しないと塩対応になるので顧客エンゲージメントが下がる

・営業の活動範囲が広すぎて、肝心の提案スキルを上げる余力がない

・営業は売上、利益の評価ウェイトが重く、単年度目標(半期、四半期)

なので、保有商談が増えると見込顧客開拓の優先度が下がる

このようなデメリットを解消するために「見込顧客開拓のフェーズ」をマーケティングが担当する形に変えて行きました。

※営業リソースが潤沢だったり、営業内の役割分担が明確で見込顧客管理がしっかりできているなら敢えて変える必要はないと思います。

■マーケティングの役割とミッション

チームが無くてもマーケティングの仕事を行っている人はいますが、その仕事を集約して活動するだけでは成功に向かいません。まずやるべき事はマーケティングチームの「成功を定義」する事。一般的には「ミッションを決める」という事になります(「目標」とか「イシュー」という言葉でも良いと思います)。

私は "リード獲得"を主軸とするマーケティング運用 がBtoBマーケティングの最適解だと考えていますので、ミッションは以下としています。

"売上に貢献する"リード獲得

このミッションであれば、成果が数値化でき、会社や事業への貢献も測れるため、経営陣や営業にも応援されマーケの能動的な活動を許容されます。

ミッションと営業頼みによる課題を踏まえて、マーケティングチームの役割やKPIはこのような編成にしています。黄色背景の部分がマーケ領域です。

営業(フィールドセールス)は、成約活動に注力し、マーケティングチームが見込顧客を開拓するフェーズを担当しています。

マーケティングチームの仕事は、Webサイト、ウェビナー、イベント、メルマガ、広告、販促物、SNS、広報活動、インサイドセールス、etc… と、多岐にわたっており、それぞれの業務遂行が目的になりがちです。

「Webサイトやってる人達」「イベントやってる人達」

「センスの在る資料やデザインを作ってくれる人達」

のような『特殊能力を持った間接部門』というイメージを脱却し、

"売上に貢献する"リードを獲得する存在

つまり『会社の成果に寄与する組織』に変革するために、このミッションが背骨になります。

■事業貢献が大前提

「会社へ貢献しなければ意味が無い」というプロ意識を持ち、イケてるデザインを作ったり、バズを狙う活動よりも、

営業が活動できる見込顧客が潤沢にある

営業が目の前のお客様に注力し丁寧な対応が出来る

営業がお客様に質の高い提案ができ、受注率が上がる

会社の売上、利益が増える

という状態に向けて活動するためのミッションです。

マーケティングのためのマーケティングにならないよう、細部にまでこのミッションを浸透させることが成功の秘訣だと考えています。

■捨てることも大事

直接見込商談を創出する活動ではない「認知」や「ブランディング」「広報」などの間接的な活動もマーケティングの範囲になる事が多いですが、私が所属した2社ともニッチなビジネスだった事や、マーケティング立ち上げ期という状況から、いずれも「やらない」事にしました。『会社の成果に寄与する組織』へ注力するために、何かを捨てる事も必要な判断だと思います。

1.2 ビジネスモデルの把握

マーケティング設計や施策に手を付ける前にやるべきなのが「ビジネスモデルの把握」。恥ずかしい話ですが、私が所属した2社とも自社のビジネスモデルをきちんと語れる人は

いませんでした。経営企画やマーケティングがない会社ではそんなものかもしれませんが、まずは自分なりの解釈で自社ビジネスの把握と定義をしました。ビジネスモデルを定義して周囲と会話できるようになると、周囲から信頼が得られ活動がとても進めやすくなります。これはマーケターに限らず、どの組織に居てもビジネスパーソンとして成功するのに必要な事だと思います。

<ビジネスモデルを把握するためにまとめた事やフレームワーク>

・自社の提供サービスと収益モデル

・販売パートナーとのアライアンス関連図

・競合企業の簡易分析

・売上、利益の実績、伸び率、収益率(製品別、地域別 等)

・顧客ターゲット属性(ペルソナ)

・ターゲット市場の定義とボリューム

・SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)

・アドバンテージマトリクス / アンゾフの事業拡大マトリクス

・競争優位の戦略 / 競争地位戦略

・自社の基本戦略(事業戦略、営業戦略、中期計画 等)

・自社の組織構成と特徴

常に報告資料などの付録(Appendix)につけて、必要なときに出せるようにしています。メンバー、採用活動、ビジネスパートナー、などへマーケティングの基本方針を伝えるときにいつでもスッと話せるようにしておくのがオススメ。パワポでこんな雰囲気でまとめています。

2. リード獲得ベースの運用モデル

2.1 リード創出〜売上のモデル設計と可視化

■リード獲得状況の可視化

目標を立てる前にやるのが現状の可視化。リードの源泉(リードソース)を洗い出し、各プロセスの数値を集め、リード獲得量、案件化数、案件化率、ハウスリストの数、等を明らかにしていきます。このようなファネル図に実績数字をプロットしていくとわかりやすいです。

リードソースは恐らくこんな種類があるかと思います。

<リードソースの種類>

・Webサイトからの問い合わせ、電話問い合わせ

・トライアル申込み

・資料ダウンロード(事例、ホワイトペーパー、カタログ 等)

・自社イベント来場申込み(セミナー、ウェビナー、カンファレンス)

・外部イベント(展示会、取り引き先のイベント)

・広告

・SNS

各リードソース、そしてリード獲得にダイレクトに影響がある活動(Webサイトやメルマガ)に対して、実績、活動量、率、等をプロットしていきます。きっと初めはデータ集めに苦労しますがここは頑張るしか無いです。まず自分で数字を置くことから全てが始まります。

数字を置くことでリードの獲得状態が因数分解され可視化されますので、健康状態をチェックします。「よく出来ている所」「伸ばせそうな所」「課題」「目標」等を、ここから探って行きます。

2.2 目標(KPI)作り

ファネル図の目標版を作ります。

最初は基準もありませんので「まずはこれくらいやりたい!」という自分の希望と肌感で決めていけば良いと思います。1つ数字を決めれば、そこから逆算してそれぞれの数値が決まりますが、リード獲得が出来てない最初の段階では「案件化数」を中心に目標設定するのが良いです。

■なぜ目標は「リード獲得数」ではなく「案件化数」なのか?

リードは質にばらつきがあり、会社の売上や収益との相関性が薄いからです。例えば「Web問い合わせ」と「資料ダウンロード」のリードは同じ価値ではありません。営業がスグには商談にならない資料ダウンロードした人の名前をただ渡されても、なかなか対応の優先度は上がらずリードを捨てることになってしまいます。

目標を「案件化数」に設定することによって、

・案件化するにはどんなリードが必要か?(質)

・案件化するには何件のリードが必要か?(量)

をマーケティングチームの責任で考えるようになります。リード獲得数を目標にしてしまうと案件につながらない有象無象のリードを集めることに終止してしまう可能性があります。

営業は常に「良質なリード」「ホットリード」を欲していますので、「案件化」の定義を営業と話したり、案件を渡した後の受注率を観察したりして、走りながらチューニングしていく事が、活動してみて大事だと実感しています。 (リードの考え方、ホットリードの条件等は後述します)

■「受注件数」や「売上」を目標にできないか?

私の組織では受注活動、クロージングは営業が選任で行っているため、マーケティング(インサイドセールス含む)が「受注件数」や「売上」を目標にすることはしませんでした。

立ち上げ初めの1年は「営業への引き渡し案件化数」にフォーカスして「マーケから良い案件がくるようになったぞ!」という営業からポジティブな評価をもらえる関係を築く事を裏目標にして活動しました。この関係値ができた後「マーケから渡すリードをこれだけ受注してほしい」という「マーケリード受注数」という目標を営業に持ってもらいました。

今はその受注件数や見込案件数からマーケティングが関与する売上、利益を出して貢献度の指標としています。

マーケティングの成果を、売上や利益で測ることはやらなければならない課題だとは思いますが、一足飛びには行かないので、少し長い目で1段1段クリアしていく方法、考え方が良いと思います。

■目標設定と広告の考え方

外部イベントによるリード獲得や、メディア広告(リスティングやリードジェネレーション型の広告等)は、お金を投じれば獲得できるものですので目標設定からは外して考えました。BtoBで最初にマーケティング予算が潤沢にある事は無いと思いますし、リード獲得系の広告は、いきなり商談につながるような質が高いものはありませんので特定の施策をブーストしたい時に活用している感じです。

■数値だけでは見えない課題抽出について

ファネル図で数値を可視化しましたが、数値からは見えない課題もあるはずです。「数値なき改革も、ストーリなき改革も意味は無い」と言われるように、数値情報と定性情報、そして自らの意思やストーリーを加えて課題を言語化するのが良いです。組織内共有、上への説明、過去の振り返りなどに使えます。

過去、私が言語化した課題を2つ、例として記載しました。

※具体的な数値は隠しています。

(課題の言語化例) Webサイトへの課題

他と比較するまでもなく、全体のアクセス数(セッション数、PV数)も、問い合わせページへの流入も、問い合わせ数も圧倒的に少なく、数値を分析するレベルに無い。コンテンツも売り手目線で来訪者に必要な情報を提供できておらず、閲覧しても問い合わせや資料ダウンロードにはつながらない構造になっている。Webサイトのコンセプトも、ビジネスモデルと整合性が取れておらず、Webサイト施策はゼロベースで再設計が必要だと考えられる。

(課題の言語化例) セミナー・自社イベントへの課題

集客、商談化とも非常によく出来ているが、目標管理、追客管理が出来ておらず取りこぼしが多い。また集客力が高い真相は、営業への「集客せよ」というトップダウンの号令によって成り立っており、セミナー運用の実力値では無い。コンテンツも自社独自の情報を届けられておらず先細る可能性を秘めているため構造を変えていく必要がある。営業がお客様をフォローする文化は根付いているので、改善すればすぐに効果を表す可能性が高い。

3. リードを増やす打ち手 〜 施策作り

3.1 顧客フェーズと施策の相性

BtoBマーケティングにおける施策も無数にあります。当然どの施策が『"売上に貢献する"リード獲得』かという優先順位で決めていきますが、ここで大事なのは「顧客フェーズ」を意識する事です。どのフェーズのリードを取りに行くのか、そのために何をすべきなのかを考えます。この表はフェーズ別に行う施策のプチヒートマップです。フェーズと施策には相性があるので、自社の有効性を考えて決めていきます。

私は以下のようなミスマッチを目の当たりにしました。

・既存顧客の取引量を増やしたいのにリスティング広告をやっていた

・大量の休眠顧客リードがあるのに寝かしている

・展示会の目標が受注件数

・ハウスリストの件数が少ないのにメルマガをうちまくっていた

顧客フェーズを意識しないと、このように成果が出ない施策を無駄撃ちしてしまいます。また、限りあるリソースでより売上や利益と相関性がある施策を選択する事が重要なので、前述した「1.2 ビジネスモデルの把握」がここで役立ってくれるはずです。それに加えて以下のような要素を拠り所に施策を選択していきます。

<施策検討に必要な要素>

方向性:自社の方針や今年の戦略は?

収益性:どの製品、サービスが収益率、伸び率が良さそう?

優位性:競合がやってないホワイトスペースありそう?

現実性:社内に出来る人いる? それとも外注できそう?

3.2 コンテンツマーケティング

BtoBマーケティングにおいて、リードを継続的に獲得する最善の活動は

「コンテンツマーケティング」だと私は考えています。そしてコンテンツマーケティング活動はこの掛け算です。

コンテンツ × リード獲得活動

今、顧客は営業担当と合う前に情報収集はほとんど終わっていますし、営業が会わずに商談成立する事も増えています(コロナにより加速)。

今、情報収集段階においてお客様とコミュニケーションする接点、つまりコンテンツを持つことは必要不可欠です。コンテンツマーケティングについての詳細は割愛しますが、BtoB企業のマーケティングチームであればチャレンジすべき活動だと思います。

■コンテンツ

オウンドメディアやブログ等のコンテンツを届けるプラットフォームと、そこに掲載するクオリティの高いコンテンツ(記事、事例、レポート、等)を構築し、Webサイトから自動でリード獲得する仕組みを構築する事が理想です。もちろんそこまで制作するには労力がかかりますが、自らリードを生産する仕組みがないと、毎年ゼロから案件作りを行うことになります。

■コンテンツで押さえるべきは「質」

BtoBにおいてコンテンツは「量」より「質」の方が大事だと思います。自社独自のノウハウが詰まったコンテンツが将来お客様となるリードを継続的に呼んできてくれるはずなので、自社のビジネスと関係が深く、自分達でしか作れないコンテンツを徹底的にこだわって作るのが理想です。最初から外注に丸投げしたり、大量生産するやり方はオススメできません。

また、紹介案件が多い企業や、コンサルタントのような”人”にフォーカスが当たるビジネスでは「SNSの人気アカウント」も有益な資産。それ自体がユニークなコンテンツになりますし、フォロワーを増やす取り組みはコンテンツマーケティングそのものと言えるのでは無いでしょうか。

■リード獲得活動

テレワークで働く人が増えた今、ウェビナーによる情報収集の重要性は高まっていますし、ブログ、SNS、noteなどで個人が発信する情報も侮れません(私もかなり参考にしています)。また、SEO対策、メルマガ、SNSの発信は、その活動自体はリード獲得するものではありませんが、「リード獲得するためのコンテンツへの誘導」の役割を持ちますので、良質なコンテンツを持っているなら必要不可欠な施策です。

コンテンツ × リード獲得活動

「リード獲得活動はコンテンツとセットで考える」が基本。

良質なコンテンツがあれば活動の質は確実に上がります。

3.3 マーケティング施策実行の運用

リード流入数の管理は「KPI管理表」を使って運用しています。

この表は全体のKPIチェック表です。数値は隠していますが、上は全体の数字、下は月次(半期)の数字がわかるようになっている表です。

継続的にリード獲得できる仕組みが出来るまでは、このKPIを常に眺めて必死に追いかける事が大事。数字を追いかけた事がない人には最初抵抗があるかもしれませんが、会社への貢献意識やチームの一体化も出てくると思います。マーケティングを評価するわかりやすい指標にもなるため、チームの外の人達からも評価されやすくもなります。

継続的にリードが獲得出来るようになると、この数値は計画的にクリア出来るようになります。私の3ヶ月に1度の社長向け報告会議のKPI進捗報告は1〜2分程度。常に順調なので報告はあっさりで、施策など未来の話に時間を割けるのでとても建設的な会議が出来ています。

■施策実行管理シート

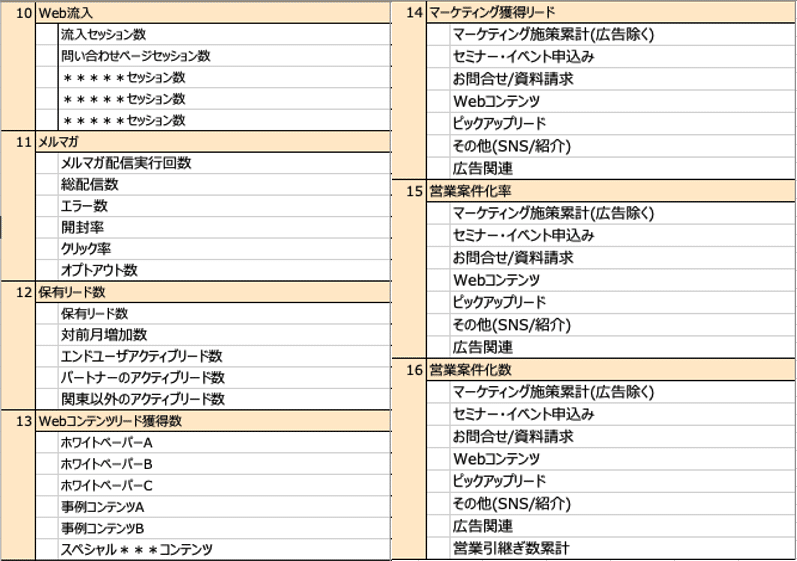

コンテンツ単位や施策単位の実行結果をウォッチする表です。KPI管理表をブレイクダウンしたもので、リード獲得数と、リード獲得にダイレクトに影響する活動を月次でチェックしています。会社や実行する施策によって変える必要がありますが、私が管理している項目は以下です。

No.10/11/12 : リード獲得に直接相関性が高い活動の量や成果

No.13 : コンテンツ単位のリード獲得数

No.14 : リードソース別のマーケティング獲得リード数

No.15/16 : リードソース別の案件化数、営業引き渡し数

上記以外にも、色々な運用管理をしていますので共有しておきます。それぞれの担当が管理していくイメージです(ほぼ兼務ですが)。

・マーケティングカレンダー 兼 コンテンツ制作のWBS

・イベントの運用管理

・セミナーの運用管理

・メルマガの運用管理

・SNSの運用管理

・インサイドセールス運用管理

■どの仕事もミッションを押さえる

いずれの運用もミッションである『"売上に貢献する"リード獲得』を意識した活動が大事。メルマガになら「どれくらいセミナーに誘導できたのか」、セミナーなら「申込数や案件化率はどうなのか」を意識した項目を設けています。継続的にリードを獲得できる組織になるかは、こういった各業務の細部へミッションが浸透しているかだと思います。

3.4 リードのランクと営業引き渡し条件

リードには見込ランク (程度)があり、このような定義をしています。これは会社によってあまり変わらない一般的な考え方だと思います。

<ホットリード>

営業が商談活動を開始出来るレベルのリード。目標(KPI)で最も重要視している項目で、「”売上に貢献する”リード」はこのホットリードを指す。

<ウォームリード>

マーケやインサイドセールスで継続フォロー(ナーチャリング)するリード。

<コールドリード>

商談化は見込めないが、将来顧客化する可能性があるリード。

■リードの見込ランクを決めるための顧客条件

運用上はこの見込ランクの選定条件を明確にする必要があります。私達は以下の項目を条件として、インサイドセールスチームが最終判断する役割になっています。

・流入経路。どこから来たリードか

・購入製品のランク。注力対象製品か、利益率、等

・企業の規模、エリア、業種、業態。対応できる企業か

・BANT情報

Budget(予算):予算はあるか。確保可能か

Authority(決裁権):決定権を持つ人に提案できるか

Needs(必要性)企業として必要性があるか

Timeframe(導入時期) 導入タイミングがいつか

・インサイドセールスの所感

3.5 リード獲得施策におけるインサイドセールス

リードが一定数獲得できるようになると、リードの質を上げる専任部門であるインサイドセールスを編成するのが理想です。「コンテンツの企画・制作・運用」と「営業に渡すリードの質を上げる活動」は、求められるスキルセットも目標も異なるからです。

再掲載した図は顧客フェーズ別に配置したチームとKPIですが、それぞれの目標がオーバーラップしていないので「リードを継続的に作ること」と「リードをホットにして営業に渡すこと」の両輪がうまく回っています。

ちなみにインサイドセールスがいない時期は、特定のリードソースだけ営業に渡す運用と、インサイドセールスの動きに近い前さばきをしてくれる役割の担当を作って渡す運用をしていました。

■蛇口の役割

インサイドセールスの理想は「蛇口」の役割。経済、季節、製品のライフサイクル等の状況によって営業チームのコンディションは変わりますので、喉が乾いている時は多少ユルくても多く案件を渡す。お腹がいっぱいの時には良質な案件や、より受注に近い案件だけを渡す。このような構造のインサイドセールスモデルを構築していきたいなと考えています。

■インサイドセールスの配置場所

私達のインサイドセールスチームは受注活動までやらないため、マーケティングチームに配置してうまく機能しています。受注活動までを業務範囲にした場合はKPIが変わるため営業組織にいたほうがいいかもしれません。マーケティングもインサイドセールスも、どの組織に配置するかは結構議論のネタになることが多いですね。

インサイドセールスの成果はしっかり出ているものの、まだ私も試行錯誤している段階でもあります。

3.6 施策 ×パートナー

全て内製でやろうとせず、各分野でプロフェッショナルな人や会社に頼ることを選択肢に持っておくことを強くオススメします。

私が短い期間で成果をあげることができたのはマーケティングの有識者であるパートナー企業や担当者の存在が大きかったです。特に元は畑違いのエンジニアだったこともあり、立ち上げ期は圧倒的に知識&ノウハウ不足。それにネットも本も情報で溢れていますが、BtoBで自分にマッチした情報を見つけるのは難しかったです。だからこそパートナーの助言は私には羅針盤でした。知見も経験も実績も無いうちは、外部委託にかかるコストを想定すべきだと思います。

■初期フェーズでパートナー選びに大事な事

「ビジネルモデルを正しく理解してくれるか」

初期フェーズはこれに尽きると思います。会社の実績や看板、担当者のやる気、なども大事かもしれませんが、自社をきちんと理解して”伴走してくれる”人や会社に出会えることができれば、何倍も早く強く走ることが出来るはずです。

4. 成功に導くために必要なこと色々

今回は、コンテンツマーケティング手法、インサイドセールスの運用、リードを伸ばすための仕掛け、といった具体的なテクニックは書いていませんが、成功に向かうために実行する事は色々あります。

・コンテンツマーケティングの戦略策定

・WebサイトコンテンツとSEO対策

・MA(マーケティングオートメーション)の運用

・インサイドセールス運用

・メルマガ運用

・イベント・セミナー運用

・広告活用

・SNS活用

全てをうまく実行することは難しいですが、どこかに強みを作って自社なりのリード獲得の型。つまり「リード獲得モデル」を作ることが大事です。個人的にはコンテンツマーケティング、メルマガ、ウェビナー。この3つは今のBtoBマーケティング活動においては外せない活動だと思っています。

そして私もまだまだ課題があります。例えば、広告活用方法や、SNSによる成功モデルについては未熟で、目下の課題として取り組みたいです。

5. おわりに

本noteでは、自分なりに構築して成功してきた「リード獲得ベースのマーケティング運用モデル」についてお話してきましたが、成功までの道のりが簡単ではないこともご理解いただけたのでは無いでしょうか?

そう、一足飛びには行かないのです。。。

以下、数年かけてやってきたロードマップです。走りながら学んできました。

さて、noteも終盤なので最後にまとめを書いておきます。

<まとめ>

・自社のビジネスモデルを正しく把握

・ミッションを定義して意識し続ける

・リード獲得モデルを設計して数値を可視化

・課題は言語化

・目標(KPI)を設定

・コンテンツマーケティングはマスト

・施策は顧客フェーズを意識

・最初はKPIを必死に追いかける

・営業がほしいのはホットリード

・インサイドセールスを組織化

・パートナー大事

・自分なりのリード獲得の型。強みを作る

12,000文字超の長文にも関わらず、まだ書けて無い事もあるのですが、私が実践している運用を共有したつもりです。マーケティングに関わる皆様からご感想、アドバイスいただけると嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

これからも一緒にマーケティングを楽しく学びましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?