もうモチベーションには頼らない!

突然ですが、あなたは「モチベーション」という言葉を使ったことがありますか?

よく、行動するかしないかのときにモチベーションという言葉が使われます。「やるべきことが多いんだけど、なんだかモチベーションが上がらないなぁ」や、「いまいちモチベーションが低くて最後までやりきれない気がする」など、そのシーンは様々なことでしょう。

モチベーションという言葉の意味は様々な解釈があると思いますが、ここではシンプルに「やる気」としておきましょう。

近年ではこのモチベーションを科学し、どうすればモチベーションが上がるのか?という理論もたくさん増えてきたようです。書籍しかりセミナーしかりと。

でも、僕自身はモチベーションに頼る行動は危ういと思っています。それはなぜかというと、モチベーションは上がったら必ず下がる運命にあるからです。モチベーションが上がり続けて永久に情熱が維持できるのは、きっと松岡修造さんだけではないでしょうか(笑)

どれだけ行動前にモチベーションを上げようとも、必ず下がります。

経験的に言うと、目標設定し計画を立てた時に一番モチベーションのピークを迎えます。あなたも心当たりはありませんか?

目標を設定した時には頭の中が達成したイメージであふれています。また、作成した計画には通称「楽観バイアス」がかかり、計画通りにできそうな錯覚が入ってしまいます。

ノーベル賞経済学賞を受賞した認知心理学者ダニエル・カーネマンは、楽観バイアスがかかる現象のことを「計画錯誤」という言葉で表現したそうです。

これは、「時間や予算など計画完遂に必要な資源を常に過小評価し、遂行の容易さを過大評価する傾向」のことで、人間の思考の非合理性ゆえに生じてしまう予測エラーのことです。

いざ行動に移すと、楽観的な気持ちは急降下していきます。行動した途端に、様々な壁にぶつかり、他人の評価にさらされ、時には誘惑が襲ってくるからです。

一方、一見するとトップアスリートや経営者などのビジネスリーダーで常にモチベーションが高い人がいます。しかし、安易にモチベーションだけに焦点をあてて、「やっぱり成果を出すためにはモチベーションが大事!」なんてことは思わない方が良いでしょう。

業界問わず、トップクラスの方はコーチやメンタル面でのサポーターがブレーンとしているか、メンタル面でのトレーニングをそれなりに積んできている可能性が高いからです。

では、意志が弱い人やメンタル面に自信がない人はどうすれば良いのでしょうか?

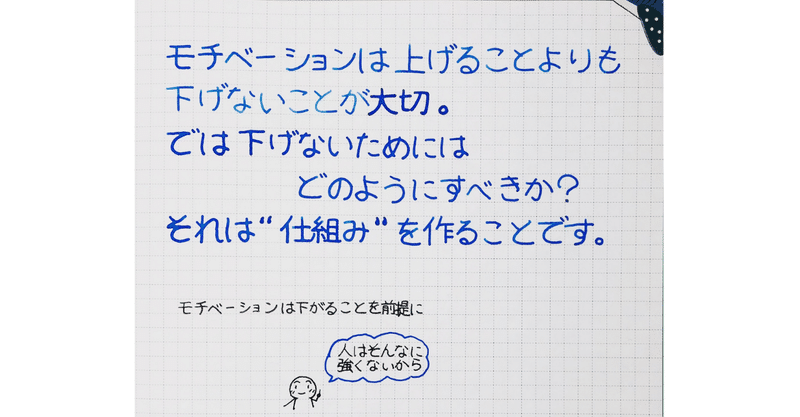

モチベーションは下がるということが分かっているのであるならば、下がることを前提にしておくといいのではないでしょうか?モチベーションを上げることよりも下げないことに意識を切り替えるのです。

モチベーションアップ < モチベーションを下げない

正直に告白しますが、僕はとっても意志が弱い人間です。決めたことを最後まで情熱をもってやり切る確率は、仕事でも下手をすれば1割に満たないかも。。。感覚的には、毎日首の皮一枚でつながって薄氷を踏む気持ちで毎日仕事をしています。

だからこそ、自分の「気持ち」に期待していない部分があります。

モチベーションのように、移ろいやすく不透明なものに期待していても、意味がないとさえ思います。

いっとき、ビジネス書や自己啓発関連セミナーでは、「感情をコントロールしよう」という言葉があふれていた時期があったことを記憶しています。「困ったな、意志が弱い僕はどうしよう?理屈は分かるけど、そんな簡単に感情なんてコントロールできないよ」。

そう感じていた僕は、感情は移ろいやすいのでコントロールすることは難しいけど、「思考」はクセ付けをすることでコントロールできるのではないか?そう仮説を立てて、思考のクセ付けに一計を講じることにしました。

それは、とてもシンプルなことです。

モチベーションが下がることを前提に、下がった時に復活させる「仕組み」をつくっておくことです。

※写真の書写はフォロワーさんの「おじゃこ/フレミングパロット」さん作

「仕組み」とは、意思や感情に頼らず、自動的にできるようにする工夫のことです。

たとえば、モチベーションが下がってきたと思った瞬間に、復活するための

音楽、本、服装、写真などの道具をノートにメニュー化して常に手元に置いておくことなどです。

飲食店で手にするワインリストを思い浮かべてください。ワインリストのようにモチベーション復活メニューをリスト化して、凹んだ瞬間にメニューを開き、上から順番に淡々とこなしていくだけ。

この手順を思考に刷り込み、クセ付けをしていくことで、意思や感情に頼らず自動的に体がモチベーション復活の動きをしていくように仕向けます。

自分の気持ちが上がるメニューばかりですから、やることにストレスを感じることはないでしょう。淡々と楽しみながらこなしていくだけで、何番目かのメニューに来たら自然と回復しているはずです。

”モチベーション復活メニュー”の作成という道具化と、下がった瞬間に手元のメニューを開く→気に入っていることor上から順番に淡々とこなしていく手順化をセットにすることで、「仕組み」は完成です。

コレが僕流の“仕組み“です。

仕事や目標達成において大切なことは、高いモチベーションを持つことでは必ずしもなく、最後までやりきる「平常心」です。

上がるだけでも、下がった状態のままでもない一定の状態を起伏なくつくれるかどうか。また、下がった時に戻す方法を仕組み化しておくかどうか。こんなところに、意志が弱くても大丈夫な原動力が隠されている気がします。

意思が弱いからこそ、僕自身は感情や気持ちに頼らず、思考を整理して工夫で乗り切ろう、思考のクセを変えようという発想に切り替わったのです。

ただ、間違って欲しくないことは、モチベーションのアップを否定しているわけでは決してありません。

モチベーションは「ブースター」であって、「アクセル」そのものではないということです。

ブースターとは、機械などで速度や圧力を増すための補助装置という意味で使われますが、あくまでも補助であってメインではありません。メインは自分を動かす原動力(動機や平常心)です。

モチベーションに頼りすぎず、でもしっかりとつきあい方を考え、目標達成のキッカケにできればいいですね。

意思・感情 < 思考・工夫

ぜひ、このスタンスにご興味いただけたら、モチベーション復活メニューを作ってみてくださいね。

この内容を音声で聴きたい方は以下よりお聴きください。

↓↓↓↓↓

では、またお会いしましょう!(^^)/

著者・思考の整理家 鈴木 進介

LINEでもショートコラムを毎朝7時に配信しています!↓

フォローしてくれたらモチベーション上がります! ◆YouTube http://www.youtube.com/user/suzukishinsueTV ◆メルマガ https://www.suzukishinsuke.com/sns/