#054趣味と実益を兼ねる、あるいは地域に伝わる名代の餅のお話-食と歴史にまつわる、あれこれ

今回は史料に出てくる、あるいは史跡を見学しに行った先で食べた食べ物のお話をしたいと思います。

まず1つ目は京都のお話です。著者も関わった資料に「京都府乙訓郡上植野戸長役場日誌」という史料翻刻があります。これは現在の京都府向日市上植野町に伝わる明治時代の役場日誌で、明治中期以降の地域行政や村の様子などが詳細に書かれた資料です。こちらはCiniiでもダウンロードしてご覧いただけますので、下記にURLを掲げます。ご興味のある方はぜひご覧ください。

こちらには村での地方行政の様子や治水、農業などの日々の村の様子など、様々なことが記されています。それこそ戸籍事務のために戸長たちが徹夜をする様子やコレラ発生に忙殺される様子などの行政的な対応などは詳細に描かれています。その中に、村の農事の様子の含まれており、初夏の麦刈りの様子も描かれています。麦刈りはいわゆる「麦秋」と呼ばれる頃に行われますが、実際には6月ごろになります。麦の穂が完熟し、茶色くなるので秋の紅葉などのイメージでこのように言い習わされておりますが、俳句での初夏の季語にもなっています。この麦の収穫の際に休憩の際のおやつとしての提供や労働の手間賃として渡されるものとして、「麦代餅(むぎてもち)」があります。これは乙訓郡上植野村の近隣にある葛野郡桂村に所在する中村軒という和菓子屋で作られている餅です。この中村軒は明治一六年(一八八三)創業の和菓子屋で、現在も桂橋の西の袂、桂離宮の近くで営業されています。こちらの名物がこの麦代餅です。中村軒のホームページを見ますと、初代中村由松が創業し、山陰街道を丹波、向かう客たちに「かつら饅頭」が大変好評だったとあり、また麦の収穫のころには田畑まで「麦代餅」を配達して届けていた、とあります。まさに創業間もないころの麦代餅のことが戸長役場の日誌に出てくるというわけです。実際の麦代餅はどのようなものかというと、丸餅を平らに引き延ばし、その中央部分に粒あんを乗せ、半分に折りたたんで半月型にしてあんを閉じ、外側にきなこをまぶしたあん餅の一種です。現在も名物として伝わっており、著者も時々京都市内のデパ地下などで購入して食べていますが、素朴な味わいの和菓子です。

次に紹介するのは、伊勢に伝わる和菓子です。著者は大阪府の出身で、現在京都府に住んでいますが、資料を見ていて、大阪の伊勢参りと京都の伊勢参りでルートが異なることに、ある時気が付きました。当たり前と言えば当たり前なのですが、鉄道のない時代は当然徒歩での移動となりますので、大阪からですと奈良県を越えて三重県に入るのが最短ルートになります。一方京都府からですと、滋賀県に入り、岐阜県を経由して三重県に南下するというルートになります。こういうことも具体的に「伊勢参宮日記」のような資料があってこそ判るわけです。ある時、京都の参宮日記を見る機会があり、ぜひこのルートを通って伊勢神宮まで行ってみたいと思い、自家用車で高速道路を使わずに旧街道を走って伊勢を目指すという旅行を計画したことがありました。著者の写真の記録を見ると、この伊勢道中を行ったのが、平成一七(二〇〇五)年が最初で、その後何度か行っており、最後に行ったのが式年遷宮の年ですので平成二五(二〇一三)年となっていました。この道中は現在の国道1号線にあたる東海道の旧街道を三重県亀山市関まで南下し、さらに地道を南下して豊受大明神(いわゆる伊勢神宮外宮)へ参り、伊勢神宮(いわゆる内宮)へ到達するというルートです。この道中でいつも楽しみに立ち寄っていたのが、二軒茶屋餅角屋本店です。こちらは餅屋としては 天正年間創業で、併設する味噌・醤油醸造業が大正一二(一九二三)年、ビール醸造部門が平成九(一九九七)年に開設として営業されているお店です。いつもここを立ち寄ると、麦酒蔵で昼食をとり、地ビールを購入して、二軒茶屋餅角屋本店で名物の二軒茶屋餅を購入して、その日の宿で夕食の後に食べる、というのが伊勢旅行のいつものパターンとなっています。

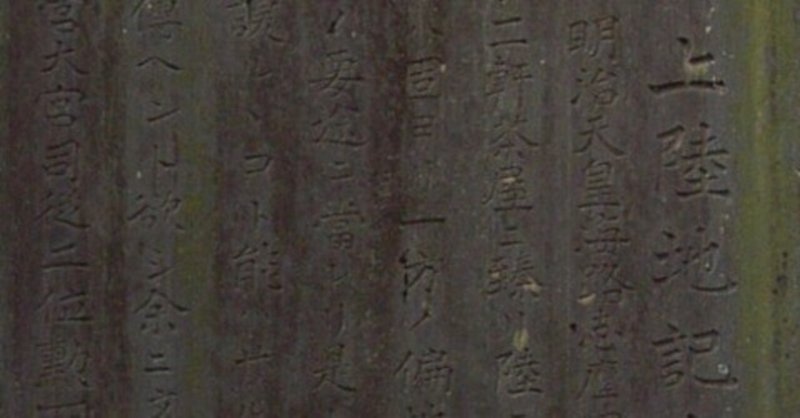

こちらの麦酒蔵でのランチは結構繁盛されていて、待つこともありますが、その待っている時間にいつも著者は店の裏にある川沿い立っている「明治天皇御上陸地記念碑」のあたりを散策します。明治五年(一八七二)に明治天皇が行幸に来た際、小舟に乗った明治天皇が勢田川からこの二軒茶屋に上陸し、伊勢神宮に参拝したそうで、それを記念した大きな記念碑が二軒茶屋餅本店角屋の裏手に立っています。

二軒茶屋餅はこしあんを餅で包んだきなこ餅で、ふんだんにきなこをかけられた薫り高い和菓子です。

と、ここまで二軒茶屋餅角屋のホームページを見ながら文章を書いていたのですが、「さらなる物語はこちら」とあって、そこをクリックすると、二軒茶屋餅角屋本店のNoteがありました。そちらのリンクも下記に記しておきます。

このように史跡見学をしながら、現地の美味しいものを食べるというのは、仕事と、趣味と実益を兼ね備えた非常なる贅沢です。いつもこうとは限りませんが、出来るかぎり現地ではその名物を食べるように心がけており、資料と現地の記憶が、その土地の名物と結びついて記憶され、講演などの際には実感を持って語ることが出来るようになるので、この贅沢はなかなかやめることが出来ません。皆さんも機会がありましたら、上記の二軒のお店を訪ねてみてはいかがでしょうか。

いただいたサポートは、史料調査、資料の収集に充てて、論文執筆などの形で出来るだけ皆さんへ還元していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。