西洋美術史覚えて楽しく美術鑑賞しようよ⑦ ギリシャ美術:ヘレニズム期

美術館に行ったはいいけどよく分からないまま「見た気分」になってしまっていた筆者が、「美術史を学ぶと、美術鑑賞が格段に楽しくなるのでは!?」と気付き、勉強がてらnoteにまとめていくシリーズの第7回。

バックナンバーはこちら。

※知識ゼロからの素人が、限られた参考文献をもとに作成する記事です。個人の推測も含まれますのでその前提でお読みください。明らかな誤りがあった場合はご指摘頂けますと幸いです。

建築にしろ彫像にしろ、今日まで語り継がれる傑作を生み出しまくったクラシック期のギリシャ美術。その特徴は次のヘレニズム期にもしっかりと継承され発展してゆく。

その前に「ヘレニズム」ってどういう意味?と辞書を引くと、「ギリシャ風」「ギリシャ主義」といった答えが出てくる。ん、ギリシャがギリシャ風・・・?(混乱)

つまりこの時代、ギリシャはそれまでのギリシャの境界領域を飛び出し、他の地域までもをギリシャ色に染める影響力を持ったということだ。ここで超重大キーパーソンといえるのが、アレクサンドロス大王(アレクサンドロス3世)である。

「え、大王?都市国家制(民主制)のギリシャに王様なんていたの?」と多くの人が疑問に思うだろうが、アテネよりずっと内陸寄りのエリアに紀元前800年頃築かれたマケドニアという国家では、君主制が敷かれていたのだ。(下の地図で濃い赤色の部分。)

なぜ同じギリシャでも民主制と君主制が並立したのか?と興味深く思ったが、マケドニアは内陸寄りということはそれだけ異民族との接触・紛争(の危険性)が多いということでもあり、故に絶対的なリーダーを必要としたということなのかもしれない。

さて、このマケドニア王国はアレクサンドロス3世の父・ピリッポス2世の時代に国力を増強し、前337年にはスパルタを除く全ギリシアの統一まで果たしている。つまり都市国家・ポリスによる民主制はここで衰退したということだ。自信をつけたピリッポス2世は宿敵・アケメネス朝ペルシアへの遠征を目論みるが、翌年の前336年に暗殺されてしまった。

そうして若干20歳で王位を継承した息子のアレクサンドロス3世。父が成し遂げられなかったペルシアへの遠征を脅威のスピードで推し進めていく。

この当時のアケメネス朝ペルシアというのは、これまで学んだメソポタミアやエジプトも含む、オリエント世界全体に覇権を持つ王朝だったことは①の記事で学んだ通りだ。アレクサンドロス3世は、その類稀なる戦略・戦術の才により、その強大なアケメネス朝ペルシアの征服に成功し、終盤にはインドにまで足を踏み入れている。結果的には部下の疲弊によりインド・アラビア世界の侵攻までは諦めて引き返し、その後32歳の若さで崩御した。(死因は毒殺、熱病、てんかん等いくつかの説がある)

もし彼がもっと長生きしていたら・・・と想像するだけで沸き立つものがあるが、兎にも角にもこの大遠征によって、これまでの記事で学んできたメソポタミア・エジプト・ギリシャの広大な土地が一つになったと思うと、いかに歴史的な出来事だったか分かる。

▼年表で振り返り

また、アレクサンドロス3世のWikipediaにはこんな説明もされている。

彼の業績は征服戦争に成功したことだけにあるのではない。当時のギリシア人が考える世界の主要部(ギリシア、メソポタミア、エジプト、ペルシア、インド)のほとんどを一つにつないだ若き『世界征服者』であり、異文化の交流と融合を図る諸政策を実行し、広大な領域にドラクマを流通させることで両替の手間を省いて迅速かつ活発な商取引を実現したことにある。アレクサンドロス以後、世界は一変したのである。

(Wikipediaより)

なるほど、美術分野におけるヘレニズムが成立したのも必然ではなく、この若き英雄の恩恵に他ならないということだろう。

ちなみに、古代ギリシアの3大哲学者といえばプラトン・ソクラテス・アリストテレスだが、そのうちアリストテレスはマケドニアの出身者であり、アレクサンドロス3世の家庭教師だった。アレクサンドロス3世が相当に頭の切れる人物だったことも、更に納得感が増すというものだ。

さて、前置きが長くなったが本題。ヘレニズムによって美術様式はどのように進化していったのだろうか。

※ヘレニズム期は一般的に、アレクサンドロス大王の死(前323年)から、ローマの地中海制覇(前31年)までの約300年間を指す。

●肖像

この時代は肖像の制作が盛んになっており、特徴を一言でいえば写実性といえる。これは、様々な文化的背景を持つ顧客が入り混じってくると、ある地域で美しとされていた様式が受け入れられないということも往々にして起こるわけであるが、「よく似ている」「本物そっくり」な表現はどんな文化的背景を持つ顧客にも理解されやすかった、ということが大きな要因になっているという。

まず代表的な作品に挙げられるのが「アレクサンドロス大王の肖像」(前2世紀、考古学博物館、イスタンブール)。

アレクサンドロス3世は自身のブランディングにも抜かりがなく、肖像彫刻はリュシッポス、肖像画はアペレスという者だけに制作をさせていた。(ただしリュシッポスの彫刻は現存するものが一つもなく、上の彫像はリュシッポス流派の別の美術家の作品である)

鼻の部分が欠けてしまってはいるが、特に肌の質感が非常に繊細に表現されているように思う。”本物そっくり”だったのかどうかは誰も知る由がないが、若々しさや意志の強さが伝わってくるようだ。

ほかの作例として、「政治家デモステネスの肖像」(紀元前3世紀前半、ニ・カールスバーグ美術館、コペンハーゲン)

「哲学者像頭部」(前3世紀後半-前2世紀、国立考古学博物館、アテネ)

などが挙げられる。

肌もそうだが、髪の毛や髭の表現も進化している気がする。本来は細い1本1本の毛の集まりであるものを彫刻で表現するのは一筋縄ではいかない仕事だと思うが、束間、ボリューム感が気持ちよく表現されている。

●ラオコーン

さて、肖像もさることながら、現実にはありえないような題材を写実性・迫真性を持って表す試みも行われている。

特に息を呑むのが「ラオコーン」(前1世紀〜後1世紀、ヴァチカン美術館、ローマ)だ。

ラオコーンというのは、ギリシャ神話に登場するトロイアの神官の名前である。「トロイア(トロイ)の木馬」という言葉は何となく耳にしたことがあるだろうか。ギリシャ軍vsトロイア軍の戦いであるトロイア戦争が膠着状態になったとき、ギリシャは軍を引いて、巨大な木馬だけをトロイアの地に送り込んだ。木馬のそばにいた者は「ギリシャ人は逃げ去った。木馬はアテネ神の怒りを鎮めるために作った」と言う。トロイア軍はついに戦争に勝利したと祝宴を開き、酒を浴び、すっかり眠りこけた頃に木馬の中からギリシャの軍人が続々と出てきてトロイア軍に襲いかかった・・・というのが、「トロイアの木馬」の大まかなストーリーである。

で、実はトロイアの神官ラオコーンは木馬がギリシャ軍の計略であることを分かっており、木馬を受け取らないよう警告しようとしたのだが、そこへ女神アテナが大蛇を送り込み口封じのためにラオコーンと二人の息子ともども絞め殺したのである。恐怖。

その前提でこのラオコーン像の3人それぞれの表情に注目したい。

苦しそうすぎる。神の前には何者も逆らえないのかい。ああ無情。しかし、その苦痛がひしひしと伝わってくるこの顔の表情の彫りは見事だ。

それだけでなく、隆々と盛り上がる全身の筋肉の表現はクラシック期の彫像より更にリアルさを増しているし、ラオコーンの右肘から左の太腿にかけての対角線が入ることによる構図の美しさもあり、全体的に傑作としか言いようがない。

●墓壁画

古代ギリシャの絵画作品というのは現存しているものが本当に少ないのだが、1970年代後半、マケドニア周辺で壁画のある墳墓が数基発見されており、それによって私たちは初めてクラシック後期〜ヘレニズム初期の絵画の実物を見ることができるようになった。

(美術史全体に通ずることだが、現世に残っているものからしか私たちは歴史を知ることができない。”見つかっていないもの”は”存在しない歴史”になってしまっているということ。使命感を持って発掘調査を続ける現代の方々には、感謝しなければ!)

古都ヴェルギナの第1墓は別名「ペルセフォネの墓」と呼ばれ、ギリシャ神話のペルセフォネが花を摘んでいるところを、冥界の王ハデスが馬車でさらっていくというこれまたドラマチックな場面である。

「ペルセフォネの略奪」(前330年頃、ギリシャ・ヴェルギナ)

さすがに劣化しているので全容は分かりかねるところもあるが、過去の時代の絵画作品ともまた違って陰影表現が豊かになっているし、人間味も感じられる。絵画の課題は彫像と違って二次元に空間(奥行き)を表現しなければいけないところだが、その点この作品は馬車の車輪を斜めに描くなどして、若干ではあるが、右側の方が奥にあるような空間表現を感じられる。

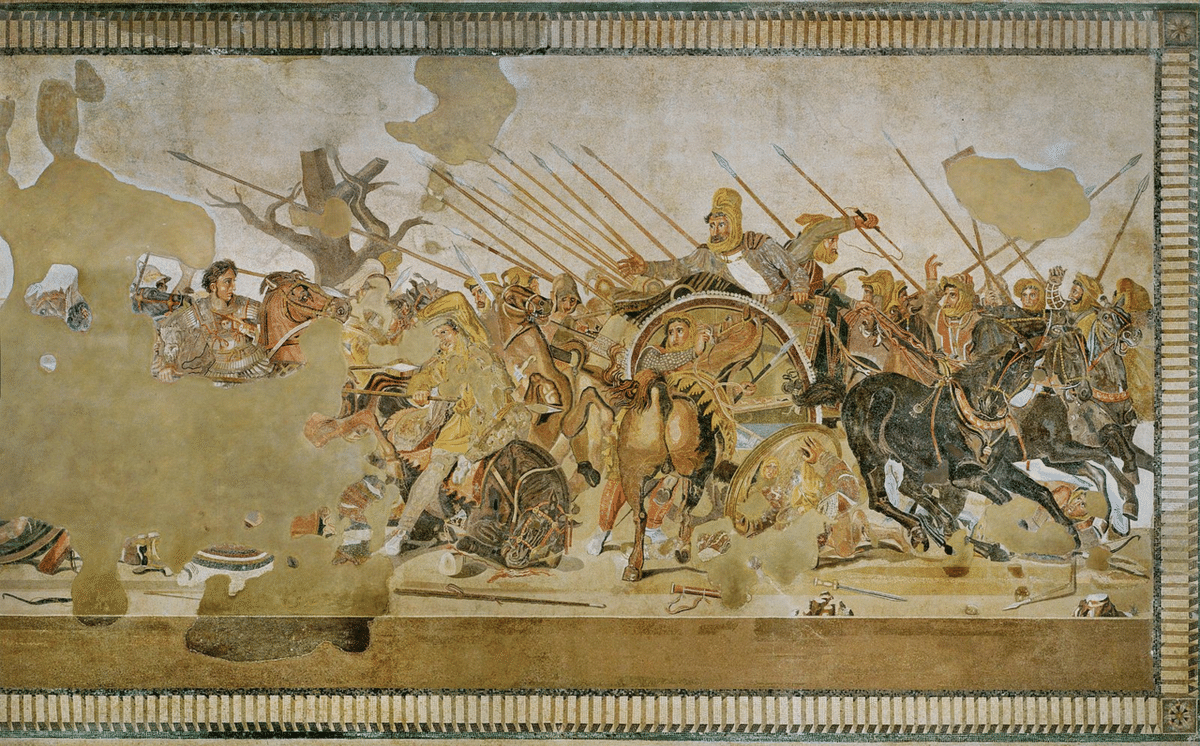

まだ、ギリシャの画家フィロクセノスが描いた作品「イッソスの戦い」からも、さらに進んだ陰影表現が感じられる。人の顔に当たるハイライトや、馬の丸々としたお尻がキュートだ。

アレクサンダー・モザイク「イッソスの戦い」(前2世紀末〜前1世紀、イタリア・ポンペイ)

※フィロクセノスの原作は消失しており、これは原作をモザイク法によって忠実に模写した作品と考えられているもの。

ここまでで古代ギリシャの美術史は一区切りとなる。冒頭で述べたふたつの原則、

1、形体の構成要素にせまる分析

2、普遍的な概念を探求する姿勢

これらを感じられる作品が目白押しだったことが分かるのではないだろうか。2000年以上の時が経った今なお、違和感なく「傑作だ」と感じられることは、冷静に考えてみればすごいことだ。ギリシャなくして西洋美術の礎なし、ということで、是非頭に入れておきたい。

*本シリーズで参考にさせて頂いている文献たち

・中村るい、黒岩三恵他『西洋美術史』(武蔵野美術大学出版局)

・堀内貞明、永井研治、重政啓治『絵画空間を考える』(武蔵野美術大学出版局)

・池上英洋 、 川口清香、荒井咲紀『いちばん親切な西洋美術史』(新星出版社)

・池上英洋 、 青野尚子『美術でめぐる西洋史年表』(新星出版社)

・池上英洋『西洋美術史入門』(ちくまプリマー新書)

・早坂優子『鑑賞のための西洋美術史入門』(視覚デザイン研究所)

・木村泰司『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術史」』(ダイヤモンド社)

・Wikipediaの関連ページ

・世界の歴史まっぷ

・世界史の窓

いただいたサポートは学費や画材の購入に充てさせて頂きます。