アキレアの種採り、やってみたよ!

さーて引き続き、アキレア苗づくりの続編にあたる記事になりま〜す。

前回記事はコレ⤴︎⤴︎

ブルータンジーやジャーマンカモミール、ヨモギと並んでカマズレン由来の青い油が採れることで有名なAchillea millefolium(セイヨウノコギリソウ)。

北海道だと”ブルーリスト雑草”としてあちこちにうじゃうじゃ生えてる!くらいのニュアンスで紹介されていたりするのですよ。

しっかし実際探してみると、なっかなか少ない!!!

実際、オイルの抽出量も少ない上に収穫地が遠いと、搬送中にもオイル物質が揮発してしまい、それこそ大きなロスになってしまいますからね。。。

ということで何を考えたかというと、

群生地のアキレアがタネ作って成熟するまで待ちました。

ええ、採らずに待ちましたw

前回記事ではちゃんと英国発のアキレアシードを2袋買い、それを元手に苗ポットを作ったんですよ。しかし課題はすぐに見え、、、

しっかしコレが、高いんですよ。

おそらく輸入種子だから高いんでしょうけど。

雑草としてわりとその辺に生えてる草花をわざわざ700円かけて30ポット分作るのとなると、苗木設備代を含めると30ポットにつき1000円かかってる計算になります。

うん、これは高すぎる。コストに見合わない。

ということで、もうオイル用に収穫してきたところからタネ取ってきて、それで苗作っちゃおうかって判断に至りました。

ごく真っ当な経営判断ですね。

まぁだいたい、植物は花の部分が茶色くカラカラになっていれば種子は成熟して分離できるよねっていう目安がありますよね。ええ僕だけ?

なので花房の成熟が確認できた頃合いにいざタネとり開始です。

(※この時点で種子がどんな姿形なのかはわかっていません)

オイルを採っていた時期は仕事と並行しての作業月間だったので、収穫しきれていないアキレアもありました。

そいつらが結果として種子取り用に成熟なさったので、今回栽培地をつくるために今回かっさらっていきます。

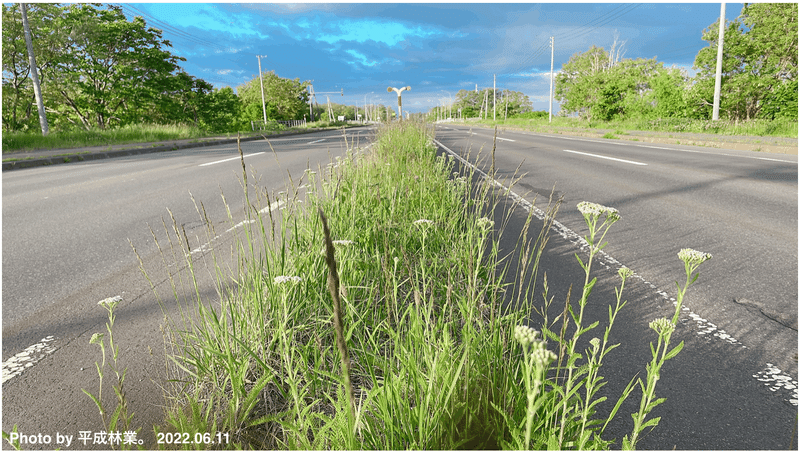

なんと分離帯に密集して生えているので、そこをじりじり歩きながら回収していきます。いつか死ぬなと思いながら。。。

死にたくないから栽培蒸留にシフトするんですけどもね。

この真っ白可憐な一つ一つのちっさい花に、さらに緻密な種子がいくつも実る(キク科の特徴)ハズです。

で、小1時間くらいでこんだけ集まりました。

オイル蒸留時とは違って花穂全体を切り取る必要がないので、花の部分だけもぎ取っていくだけで、作業としては簡単だったんですよ。

で、しばらくのDrying partを隔ててから、いざタネ採り作業です!

(袋のフチにくっついてる、花房を住処にしていたアカオニグモにビビって処理期間としても放置期間を設定していた)

前回購入した種子袋からアキレアのタネを取り出してみると、ものっそい小さかったのを覚えています。

で、それと同一のものなので、もしかしたら茶色いトゲトゲした構造がぜんぶタネなのかなぁ〜と予想していました。

花穂をミキサーにかけたり指で弄り潰してみて回収した、種子っぽい部分。

けど真ん中に黒いふくらみがありません。あれっ・・・?

で、ミキサーによって粉々になった花穂だった残骸をよーーーくみてみると、チラッホラこんなものが散見されました。

あまりに小さすぎて、見つけるのにかーーーーーーーなり苦労しました。

どうやらこれがアキレアの種子らしいのです。

小さすぎて気づけば床にもたくさんぶちまけてました。

こんな呼吸でも吹っ飛んでしまうような小さい種子だと気付かされてから、花穂からの収穫?回収方法にしばらく頭を悩ませられるハメに。。。

考えた結果として、

花穂をミキサーでバラバラにするとタネと残骸の選別がかーなり困難&面倒になるので、

そのままの形を保ったまま袋の中で揉みこんだりワシャワシャしたりしてタネを落とさせ、袋の底に溜まった種子を回収するといった方法で回収してみることにしました!

次回へ続く!

若い人がどんどん減る地元【三笠市】もついに人口7000人台目前。 朝カフェやイベントスペースを兼ねたラベンダー園で今いる住民を楽しませ、雇用も生み出したい。そして「住みよい」を発信し移住者を増やして賑やかさを。そんな支援を募っています。 畑の取得、オイル蒸留器などに充てます。