大宮ウォーカブルシティコンペー前編

こんにちは、ヨシタケです。

約1ヶ月前の2月20日に埼玉県さいたま市の大宮で、コンペの二次審査会があり、発表してきました。

コンペの詳細はコチラ↓

2次審査には6組が進み、私の提案は会場一般投票1位、審査員投票同率1位なったものの、決選投票で結果は入賞止まりとなりました。

今回と次回の記事で提案内容を振り返ろうと思います。

前半の今回は、提案内容を綴っていきます。

こちらが1次審査用のプレゼンテーションボードです。

下記のサイトで、全提案者の提案書がご覧になれます。

大宮・コンペに対する認識

本コンペに臨むにあたり、まずは様々なリサーチを行いました。

現在スイスに住んでいることもあり、なかなか現地に赴くことも叶わず大変苦戦しました。

課題意識

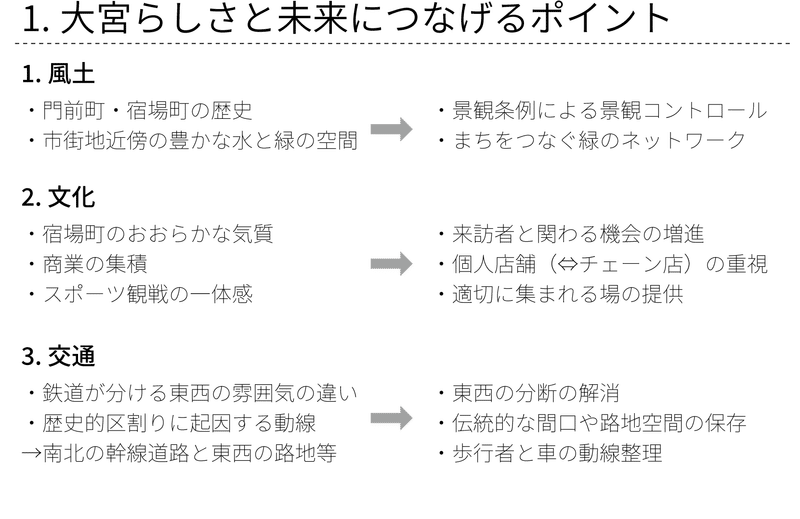

まず一つ強く問題だと感じたのは、上位計画などで描かれている大宮の目標像が、「おもてなし空間」や「東日本の玄関口」といった、賑わいの創出が目標に置かれていたこと。また、ウォーカブルな空間が手段ではなく目的かしていたことです。

大宮らしさをもう一度見つめなおし、将来どんなまち、どんな暮らしが望ましいか考えることにしました。

大宮らしさとは

大宮は、氷川神社の門前町として歴史深いまちです。その後も宿場町として栄え、現在も鉄道の乗り換え拠点として多くの人が足を運ぶまちです。

宿場町であったことから、大宮駅の東側は今でも当時の痕跡を残す魅力的な路地空間などがあります。

また、既にウォーカブルシティに向けて、UDCOが中心になって、様々な社会実験や取り組みを行ってきており、オープンスペースを活用する市民の素養が育まれていると言えます。

駅前から少し行くと、氷川参道の豊かな緑があり、他にも盆栽村や見沼田圃など、都市と自然の距離が近いのも特徴です。大宮アルディージャの本拠地であったり、スポーツ公園や見沼の散策道などスポーツも盛んな街です。

鉄道利便性と、豊かな自然環境などにより住みたいまちランキングでは常に上位に位置しています。

こうした、多くのポテンシャルを抱えながら、課題点もいくつかあります。

まずは、大規模な駅・線路によるまちの東西の分断です。

また、駅前の地価が非常に高く、チェーン店の出店が多くどこにでもあるような空間が出来上がってしまっています。

ここで、駅の東西の空間の分断を、ウォーカブルなまちを作ることでうまくつなげることができると考えました。

コンセプト

そこで設定したコンセプトが「『商い』と『暮らし』が交わってうまれるライフスタイルイノベーション」です。

これは1次審査の際に決めてしまっていたのですが、2次審査に向けて提案のブラッシュアップをしている際にもう少し考えたのは、「移動の風景」というキーワードでした。

既に道路空間等の活用の素地があるので、次にすべきはそれを日常化すること。ウォーカブルなまちなかになることで、これまで建物の中に隠れていた様々な活動が土地から離れて自由にまちを行き来できるようになる。

例えば、飲食や店舗などはわかりやすくて、駅から遠くてなかなか客足が限られる個人店が駅前に出張できる。そうすると利用者は、新しいお店を知り休日に少し足を延ばして実際のお店に出向く。そんなイメージです。

これが、イベント的に行われるのではなく、平日休日問わず常にある。

何となくいつもどこかで誰かしらが集まっている。でもよく見ると毎日違う人たちが集まっては離れていく。そんな動的平衡の風景をイメージしました。

そこで問題になるのは、マネジメントです。

道路を自由に使えるからとそこら中に物を置くことはできないし、ファニチャーを自由に使ってよいと言っても、夜はどうするのか?などなど。

ここでソフト的なマネジメントの視点に限らず、スイスの下のような事例を紹介しつつ、少しの設えの工夫をするだけで、マネジメントの問題が解決できる可能性があると指摘しました。

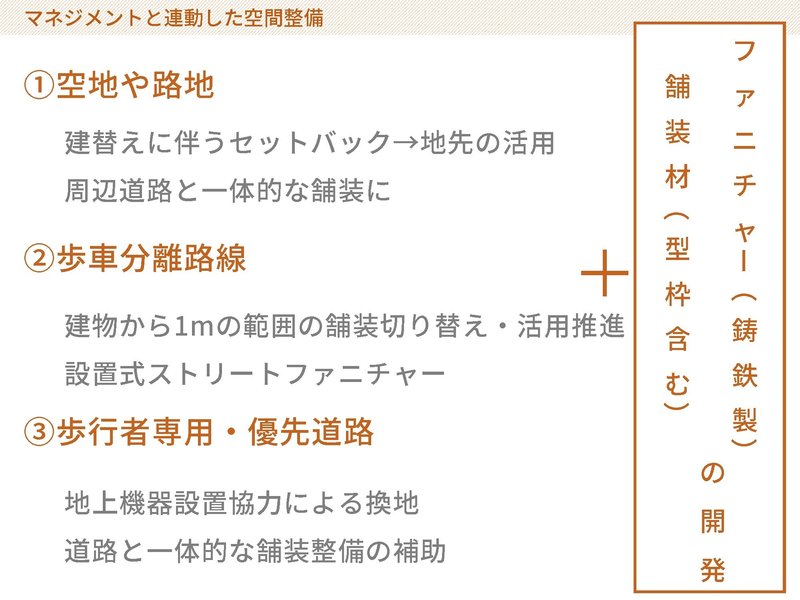

そこで提案のポイントを3点あげました。

①将来的な整備において、道路の舗装や、設置型のファニチャーなどできるだけグレードの高いものにする。逆に仮設のファニチャーは、できるだけ手軽にコストをかけずに活用すること。

②緑豊かで、気持ちの良い空間を作ること。

③マネジメントを空間デザインとプロセスデザインによって解決する。

具体的な提案内容

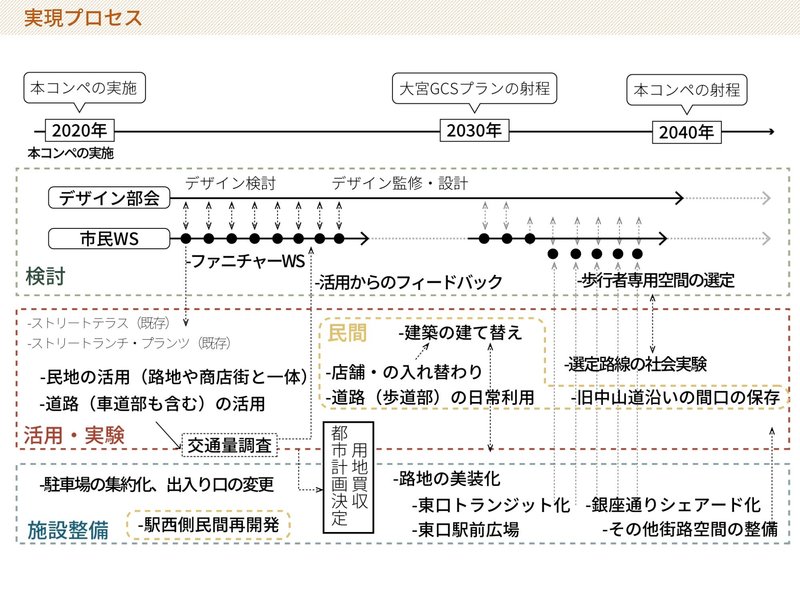

まず、広域的に交通ネットワークを考え、以下のように全体の路線計画を立てました。

これに従い、(i)駅前空間、(ii)歩行者専用道路、(iii)歩車分離の通り、(iv)路地空間の4つのパターンで空間提案をしました。

(i)駅前空間

(ii)歩行者専用道路・シェアードストリート

シェアードストリートで、車のスピードを抑制するためにスラロームにし、同時に活用できる空間の広さにも幅を持たせます。

ボラードの高さには明確な基準がないため、高いボラードと、低いボラード(植栽帯と合わせて安全を確保)を設けます。それによって、異なる身体感覚でファニチャーとして活用できます。

(iii)歩車分離の通り

自由に空間を使うには幅員が限られているので、あらかじめ舗装を変えて、活用帯を設けます。

沿道店舗と連動した設置型ファニチャーを活用します。

(iv)路地空間

それぞれ(ii)~(iv)に関しては以下のような活用と空間デザインの連動も企画しています。

プロセス

実際に使用するファニチャーを沿道住民と作ってみたり、道路整備が起こる際に、一部区間の舗装をWSで施工していったりと住民の愛着を高める工夫をし、長く大切に使ってもらえることを目指します。また、道路工事も区間ごとに戦略的に通行止めにすることで実験的な交通量調査が可能になります。

まとめ

以上のような、空間デザインとプロセスデザインにより、まずは、本コンペの対象であるエリアのウォーカブルが実現するとともに、その後まち全体に波及することを期待しています。

最後まで見ていただきありがとうございました!

次回の後編では審査会の様子と、感想・反省を書きます!

それでは~!

2次審査のプレゼンテーションはこちらでご覧になれます↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?