【SM-AMII対策】17のITサービスマネジメント管理プロセスをまとめてみた

このNoteには国家試験「ITサービスマネージャ試験」のAMIIを解いてきて、唯一「ノートにまとめないといかんなぁ」と思ったプロセスを書きました。

当時のノートを基に書き下しています。

今までの応用情報技術者までも「インシデント管理」や「問題管理」などは出題されてきましたよね。7つは管理プロセスを知っているはずです。

しかし「ITサービスマネージャ試験」のAMIIでは、更に5つの管理プロセスを知っておく必要があります。さらに各プロセス内での重要用語も20個あります。

このNoteで、12個の管理プロセス、20の用語を網羅できます。AMIIによく出題されるので、大きな得点源になりますよ。

残念ながら私はSMをPMIIの作文で不合格になりました。

とはいえ、AMIIとPMIは高得点で通過しているため、参考になると思いNoteを書くことにしました。

私はIT専門学校で先生をしています。SMは質問書テンプレートに実務経験、PMIIの作文に備えてシステム構成と説明文を予め考えておく必要があります。

PMII対策に集中するためにも、AMIIとPMIをさっさと余裕通過するぐらいまで正解力を高めてくださいね。

管理プロセスは、テキストの第2部第2~4章(約80ページ)を占め、最も重要な部分だけをピックアップしたNoteになります。

それでは始めましょう!

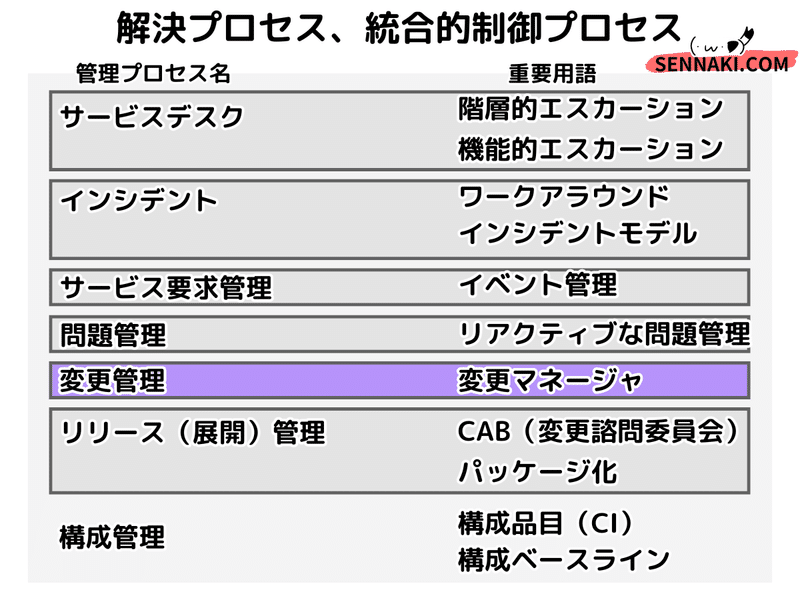

SMでは3種類の管理プロセスがテーマになります。

解決/統合的制御プロセス:日常的な管理

サービス提供プロセス:中長期視点の管理

関係プロセス:ユーザとの関係、供給者間の関係を管理

解決/統合的制御プロセスは、すでに知っています。「インシデント管理」や「問題管理」などです。サービス提供プロセスや関係プロセスは、SMならではの専門知識です。

さらに各管理プロセス内での重要用語もまとめました。

解決プロセス・統合的制御プロセス

「解決プロセス」と「統合的制御」プロセスは、日常的な運用に関する管理です。

サービスデスク

サービスデスクはユーザからの申告・問い合わせを受けつける窓口です。

サービスデスクの負荷を軽減するための定石は、「FAQ」の掲載、受け答え「マニュアル」の作成などでした。

最近はAIによるチャットボットによる返答、Webページでのオペレーターによるリアルタイムチャットも活用されています。チャットボットはITパスポートですら出題されまくってますね。

さて、SMで大事になるのはエスカーション。

サービスデスクの手に負えない時に、上司や専門部署に対応を引き継いでもらうことです。

エスカーションには2種類あります。

階層的エスカーション:上司に対応をお願いする

機能的エスカーション:専門部署に対応をお願いする

サービスデスクで学ぶポイントは多くないので、これくらいでさっさと次へ行きます。

インシデント管理

「インシデント管理」では、できるだけ早く復旧するよう努めます。

SLAを達成する重要なプロセスで、既知のトラブルであればマニュアルを参考にサポートし、未知であればエスカーションして暫定策でも伝えます。

重要なのは「根本的原因の究明、再発防止策の検討はしない」こと。根本的な改善は「問題管理プロセス」で行います。

インシデント管理と問題管理はよく混乱するので、注意してください。

サービス要求管理

「サービス要求管理」では、SLAで定めた時間内に復旧するための、手順・役割などを確立します。

「インシデント管理」と「サービス要求の管理」で重要な3つの用語をまとめます。

ワークアラウンド:暫定的な処置のこと。例えば再起動するようアドバイスすること

インシデントモデル:事前に手順を決めておき、時間内に問題解決するようにすること

イベント管理:機器やアプリの状態の変化(イベント)を監視して、他のプロセスに通知すること

問題管理

「問題管理」では、インシデントの根本原因を究明し、改善策を検討します。

重ねて書きますが「インシデント管理」と「問題管理」はよくゴチャるので、しっかり区別してください。

「問題管理」では、1つだけ重要な用語があります。

「リアクティブな問題管理」:事故対応のこと

変更管理

「変更管理」では、システムへの変更要求について、変更による影響の調査をして、変更の可否を判断します。

システムの変更要求は、インシデントの根本原因を究明した「問題管理」からの改善策の実施や、「キャパシティ管理」からのリソース増強の要請などを指します。

変更管理では2つだけ知っておきます。

変更マネージャ:変更管理プロセスの責任者。CABの招集をする。

CAB(変更諮問委員会):変更マネージャに助言するグループ

リリース管理及び展開管理

「リリース及び展開管理」は、「変更管理」で承認された変更を実装するプロセスです。

なお、単純に「リリース管理」や「展開管理」と云う場合もあります。

1つだけ用語を押さえておきましょう。

「パッケージ化」:複数のリリースをまとめたもの

例えばソフトウェアのアップデートに対応して、OSのパッチをあてる必要がある場合、それぞれの変更を別に管理するよりも、1つの変更として管理すると楽ですよね。

構成管理

「構成管理」では、ITサービスを構成する「構成品目(CI)」を管理します。

「構成品目(CI)」には、ITサービスに関わるハードウェアもソフトウェアも、運用や管理をするドキュメントも含まれます。

ハードウェアは、サーバやパソコンなどのコンピュータ、ルータやスイッチなどのネットワーク機器、ラックやUPSなどの関連備品も含みます。

ソフトウェアは、アプリケーションは勿論、アプリのライセンス、OSや設定ファイルも含みます。

ドキュメントは、各機器の製品マニュアルや契約書、運用の手順書や体制図なども含みます。

構成管理は、全ての管理に関わると思って大丈夫です。

1つだけ重要な用語を紹介します。

構成ベースライン:ある時点におけるサービスとCIの状態のこと

各時点でのハード・ソフト・ドキュメントを記録しておけば、昔の構成に切り戻すことも用意ですよね。

もしシステムを変更したのに、重大な不具合があっても、動いていた頃の状態に戻せば、今までのサービス提供はできますから。

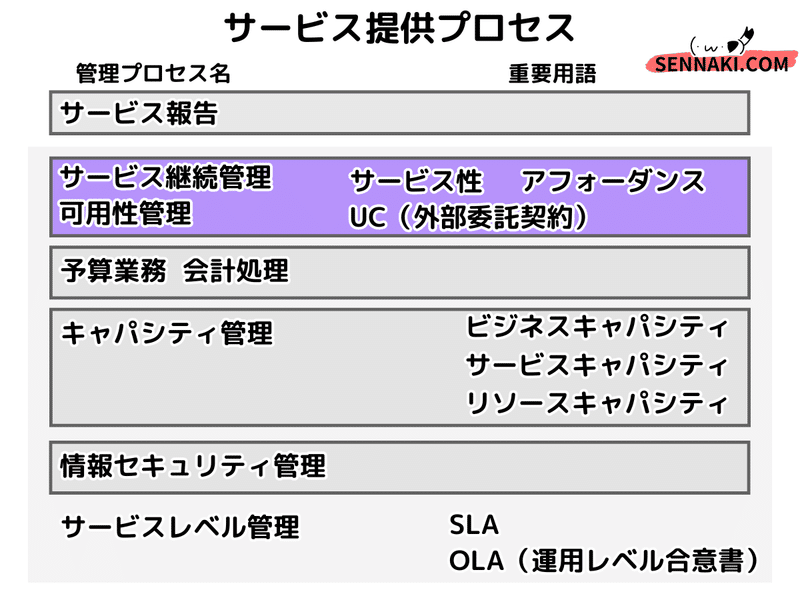

サービス提供プロセス

サービス提供プロセスは中長期の視点。サービスを継続的に長期間運用していくことを目指します。

ここでは、よく問題に出た「サービス継続/可用性管理」「キャパシティ管理」「サービスレベル管理」をメインに扱います。

「予算業務・会計処理」は想像つきますし、情報セキュリティ管理はいつもの「CIA」です。

サービス継続及び可用性管理

サービス継続管理:災害時の可用性

可用性管理:日常的障害への可用性

可用性管理で、MTBFとMTTRは大丈夫ですよね。基本情報技術者レベルですから。

信頼性:MTBF(稼働している時間)

保守性:MTTR(稼働せず復旧作業中の時間)

SMでは新たに3つの用語を覚えます。

サービス提供者は、システムの全てを開発するわけではないので、外部の製品を使いますよね。

サービス性:外部の供給者(サプライヤ)から提供されるサービスや機器への可用性・信頼性・保守性のこと

UC(外部委託契約):サービス性をコントロールする契約

あともう1つ聞き慣れない用語を知っておいてください。

アフォーダンス:操作画面を直感的で分かりやすく工夫すること

サービスの予算業務、会計業務

「サービス継続及び可用性管理」の結果、必要となる予算や会計を行います。

特段「~管理」「~プロセス」という名前はついてません。

キャパシティ管理

「キャパシティ管理」は、ユーザからのサービス需要を把握して、適切なコストで要件は満足することを目的とします。

例えば、利用者が多いのにサーバが貧弱だったり、利用者が少ないののサーバが強力すぎても良くないですよね。

キャパシティと聞くと「サーバの性能かな」という予想は合ってます。ただし、SMでは3種類知っておく必要があります。

ビジネスキャパシティ:ユーザ数、売上高など。特に売上高が重要指標

サービスキャパシティ:サービスの応答時間、稼働率など。特にトランザクション応答時間が重要指標

リソースキャパシティ:構成品目の性能で、ディスク容量、ネットワーク使用率など。特にCPU利用率が重要指標

サービスレベル管理(SLM)

「サービスレベル管理」では、SLAを達成できるように、ITサービスを継続的に改善していきます。

まずは新用語。

サービスパイプライン:提供予定の開発中サービス

SLAに加えてOLAを追加で覚えます。

SLA:サービス提供者とユーザ締結するサービス品質についての合意書。品質が達成できない場合のペナルティも記載するのが特徴

OLA(運用レベル合意書):サービス提供者側の社内部署で締結。各部署の役割・責任・目標を定めています。

関係プロセス

事業関係管理:サービス提供者と顧客の関係を管理

供給者管理:サービス実現のために供給者を管理

最後に軽く流して終わりです。

事業関係管理

サービスを提供側と、サービスを提供される側(ユーザ)の間で良好な関係が継続するよう管理します。

供給者管理

サービス提供側は、社内の各部署で連携はしますし、外部企業の製品を使ったり業務委託などもします。

したがって、サービス提供側の内部でも良好な関係が継続するように管理する必要があります。

SLAではサービス側とユーザの関係は視野に入ってましたが、SMではサービス側内部の関係が結構重要になってきます。PMIでもよく正解に絡んでくるので意識するようにしてください。

まとめ

お疲れ様でした!

今回のNoteは、テキストのテキストの第2部第2~4章(約80ページ)の最も重要な部分だけを、ピックアップしました。

あとはAMIIの過去問演習をするだけで大丈夫。

テキストを一読

このNoteで補強

過去問演習で復習するだけ

今までAPまで合格してきましたし、高度資格もSMが初めてではないですよね。かなり学習能力が高いですから、すぐにAMIIは80点前後になりますよ。

学習ノートとテキストを見返しましたが、私がまとめたのはこのNoteの「管理プロセス」だけ。SC, NW, DBではノート3冊でしたが、SMはノート0.5冊だけでした。

また思いついたら、他のSM対策Noteも書いてみようと思います。

それでは!

p.s. 普段は >> 専門学校とIT就職のブログ << をやってます。

でわでわ(・ω・▼)ノシ

学習方法・問題特集のNoteは全て無料提供を続けます▼ もしご覧になったNoteが有益だったり、私の志に共感されたりしましたら、サポート頂けますと励みになります▼ もちろんコメントでも結構です(・ω・▼)ノシ