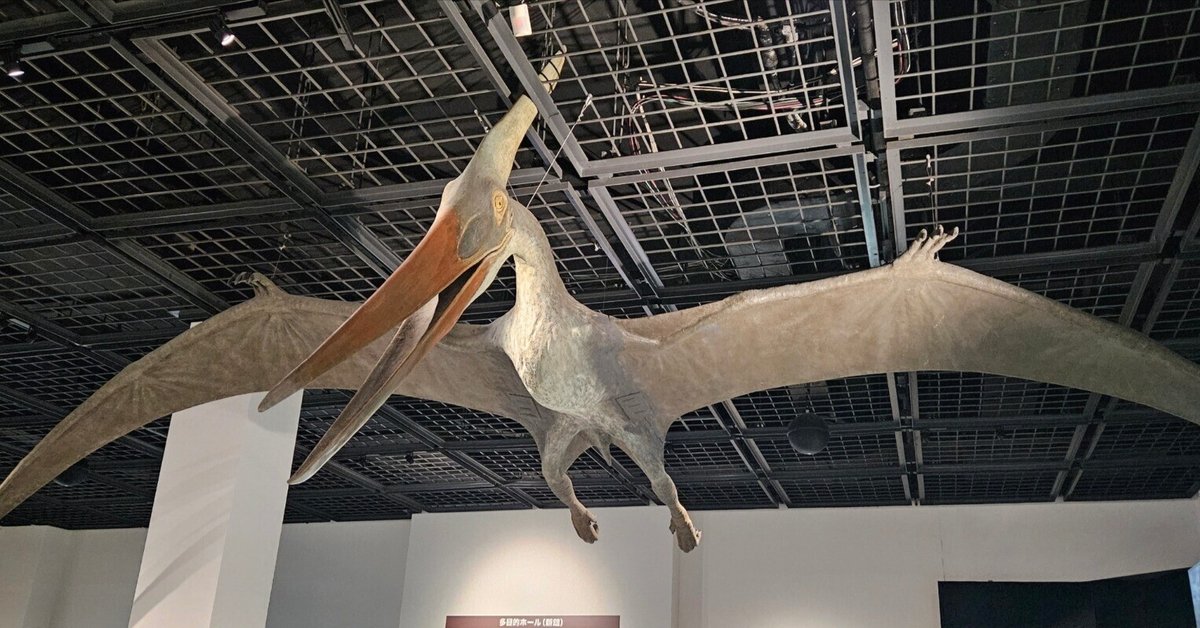

The Lost Universe 巨大翼竜①翼竜の始まり

超有名なプテラノドン、最大級の飛行生物ケツァルコアトルスをはじめとする太古の空の王者・翼竜。とにかくかっこいい翼竜が大好き、という古生物マニアはめちゃくちゃ多いと思います。筆者もその1人であり、狂うほどにランフォリンクスを愛しております。

天空を自在に舞う、ワイバーンのごとく勇ましく精悍な翼竜。空を支配した彼らの実像とはどのような姿だったのか、その真実を探っていきたいと思います。

翼竜とは何者か?

まず大前提として知っていてほしいのは、翼竜は恐竜ではないということです。同じ時代を生き、ドラゴンのような姿をしているというだけで、世間一般では恐竜と一括りにされがちです。ニュース番組でも「空飛ぶ恐竜」などと呼ばれることは多く、メディアの影響が誤ったイメージの流布につながっていると思われます。

また、創作物において恐竜とセットで登場することが多いのも理由の1つだと考えられます。恐竜を題材にしたロボットアニメや戦隊ヒーローには必ずと言っていいほどプテラノドン型のキャラクターが登場し、(翼竜は恐竜ではないのにも関わらず)本人が堂々と「恐竜戦隊」を名乗っています。例えるならば、ワニが「俺は恐竜なのだ!」と言っているのと同じ状態なのです。

恐竜たちと同じ時代に生き、恐竜たちを天空から見下ろしていた翼竜。でも、彼らは恐竜とは別の種族です。翼竜とは厳密にどういった生き物なのか、詳しく見ていきたいと思います。

空を飛んだ初めての脊椎動物

大事なことなので再び言います。翼竜は恐竜ではありません!

大まかにいえば、「恐竜の定義の1つは直立歩行ができること」であり、直立歩行できない翼竜は恐竜には属しません。祖先は共有していますが、翼竜と恐竜は骨格の特徴がかなり異なっているのです(とは言っても、今もプテラノドンを恐竜だと思っている一般の方はかなりたくさんいらっしゃいます)。

それでは、翼竜とはいったいどのような生き物なのでしょうか。結論から申しますと、彼らは「空を飛ぶ爬虫類」なのです。ただ、脳の構造や生理能力は他の爬虫類と一線を画しており、飛行生物として高度に完成された脊椎動物だと考えられています。

翼竜たちは中生代に誕生・繁栄しました。現在知られている中では約2億2000万年前(三畳紀後期)の小型種が最古クラスであり、最初期の種類はもう少し古い年代まで遡るかもしれません。彼らは永く空を支配しましたが、多くの動物たちと同様に約6600万年前(白亜紀後期)の環境激変によって地球上から姿を消しました。

分類学的に広い視野で見ると、翼竜は恐竜やワニと同じく「主竜類」というグループに属します。それぞれ解剖学上の違いはたくさんありますが、翼竜が有する最大のアイデンティティとは「膜状の翼を備え、空を飛べること」でしょう。恐竜から進化した鳥類も飛行能力を獲得しましたが、彼らの翼は羽毛から成っており、翼竜の翼とは構造が大きく異なります。

翼竜の翼の正体は、前足の長大な第4指(人間で言う薬指)を支柱にして張られた皮膚の膜です。気流を受けて飛翔しやすく、風に乗りやすい便利な翼です。わかりやすく言うならば、羽ばたき機能のついたグライダーといったところでしょうか。

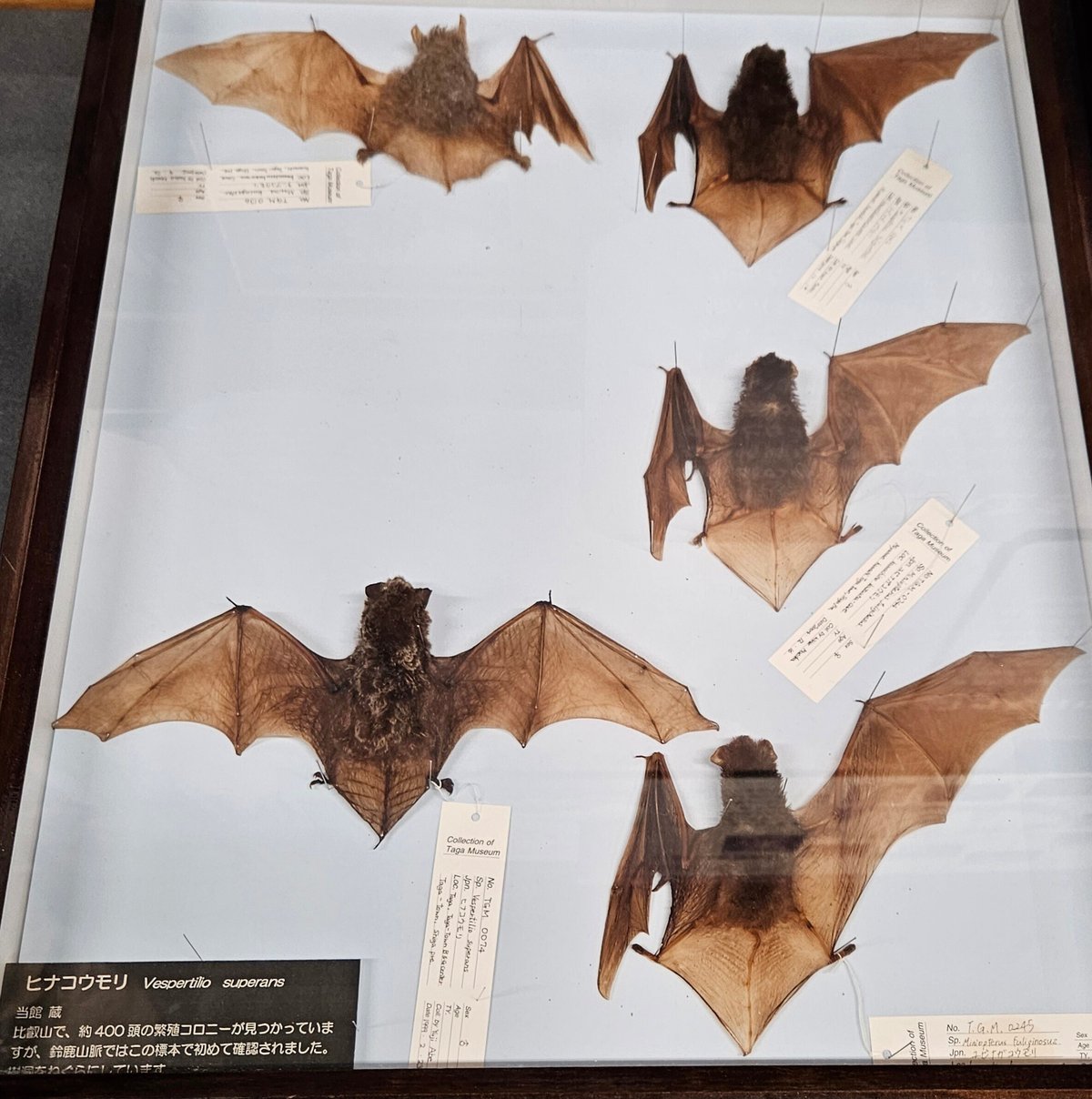

同じくコウモリの翼も膜で形作られていますが、彼らは5本の指を長く伸ばして支柱としています。コウモリや鳥とは違って、ほとんどの翼竜たちには自由に動かせる前足の指が3本あるので、木の幹や岩肌に爪を引っかけて休むこともできたでしょう。

鳥やコウモリに負けない飛行能力

近年の多角的な研究により、翼竜たちは鳥やコウモリと遜色ない高い飛行能力を有していたと考えられています。なお、翼には神経や筋肉が張り巡らされていて、翼竜たちは力強い羽ばたき飛行ができたと推測されます。さらに、グライダーのような翼は滑空性能が抜群であり、風に乗ったときの安定性は鳥やコウモリを上回っていたかもしれません。

誤解されがちですが、原型は皮膚の膜とはいえ決して脆くはなく、翼竜の翼は構造的に強かったと思われます。複雑な繊維が編み込まれた厚みのある立派な翼であり、肉食恐竜の爪や牙でも簡単には切り裂けなかったでしょう。

さらに、翼竜の頭骨をCTスキャンで調べた結果、彼らの脳は特定の部位が他の爬虫類よりも発達していると判明しました。特に、バランス感覚を司る小脳・視覚を司る部位が大きく、脳のつくりは現代の鳥と似ています。つまり、翼竜はとても目が良くて、空中で自在に躍動できる運動コントロール能力を備えていたのです。

そしてもう1点、特筆すべきなのは、「翼竜たちは鳥や哺乳類と同じく体温を一定に保つことができた」という事実です。ロシアで発見されたジュラ紀の翼竜ソルデスの化石には、なんと体毛の跡が残されていました。つまり、彼らの体にはふさふさの毛が生えており、体温を保持することができたのです。

体毛を有する翼竜たちは、運動能力も活動能力も高かったと思われます。彼らは素早く軽やかに飛翔し、滑るように天を駆けていたことでしょう。

鳥やコウモリに匹敵するほど卓越した飛行能力、空中行動に順応するため高度に発達した脳、高い活動能力を秘める恒温性の体。まさに天空の王者にふさわしいスペックです。翼竜とは、素晴らしいほどに先進的に進化した飛行脊椎動物なのです。

いかにして空の王者となったのか

翼竜の進化は謎に包まれています。特に、その祖先については多くの議論が重ねられてきました。恐竜やワニと共通祖先を有しているとは考えられてきたものの、中間的特徴を持つ種類がなかなか発見されなかったので、決定打となる学説はありませんでした。しかし近年、翼竜研究は飛躍的に発展し、彼らの生態や進化史が徐々に明らかになってきました。

翼竜はいかにして生まれ、天空の王者となっていったのか、その流れを追っていきたいと思います。恐竜が全地上を席巻しようといていた頃、同じように翼竜たちは世界中の空へ広がっていったのです。

天高く翔べ! 始まった大空への挑戦

初めて空を飛んだ生き物とは昆虫です。それまで脊椎動物に食べられる側だった虫たちは、生存競争を生き残るために、空という新天地へ飛び立っていきました。

食べられる側の者たちの進化は、捕食者の進化を促します。高所に舞い踊る昆虫たちを捕まえるために、爬虫類の中からは軽快な樹上性の種類が現れました。彼らは木々の枝の上を素早く走りながら移動し、昆虫などの小動物を食べていました。この小さな爬虫類たちこそ、空の支配者・翼竜の祖先であると考えられています。

翼竜の祖先に近いと考えられている小型爬虫類。その一種が、約2億3000万年前(三畳紀後期)に生きていたスクレロモクルス・タイロリ(Scleromochlus taylori)です。化石自体は1907年にスコットランドで発見されていたのですが、彼らの正体も生態も長らく謎のままでした。しかし、高解像度マイクロCTスキャンで撮影したところ、翼竜に最も近いラゲルペトン科(もしくはその近縁種)であると判明しました。

スクレロモクルスのような小型爬虫類は、初めから空を目指していたわけではないと思われます。木登りの得意な彼らは木から木へと軽やかに飛び移り、その過程でムササビに似た飛膜を獲得し、次第に羽ばたける強い翼を生み出していったと考えられます。数々の偶然によって立派な翼が形成され、その結果、脊椎動物はついに空を飛ぶことができるようになったのです。

中生代の制空権を握った翼竜たち

先に述べた通り、翼竜は飛行生物として極めて高い能力を有しています。たちまち世界の空を我が物にした彼らは、1億5000万年以上もの超長期間、天の支配者で在り続けました。その永い進化史の中で、翼竜の形態は多様に変化し、多くの種類が生まれました。

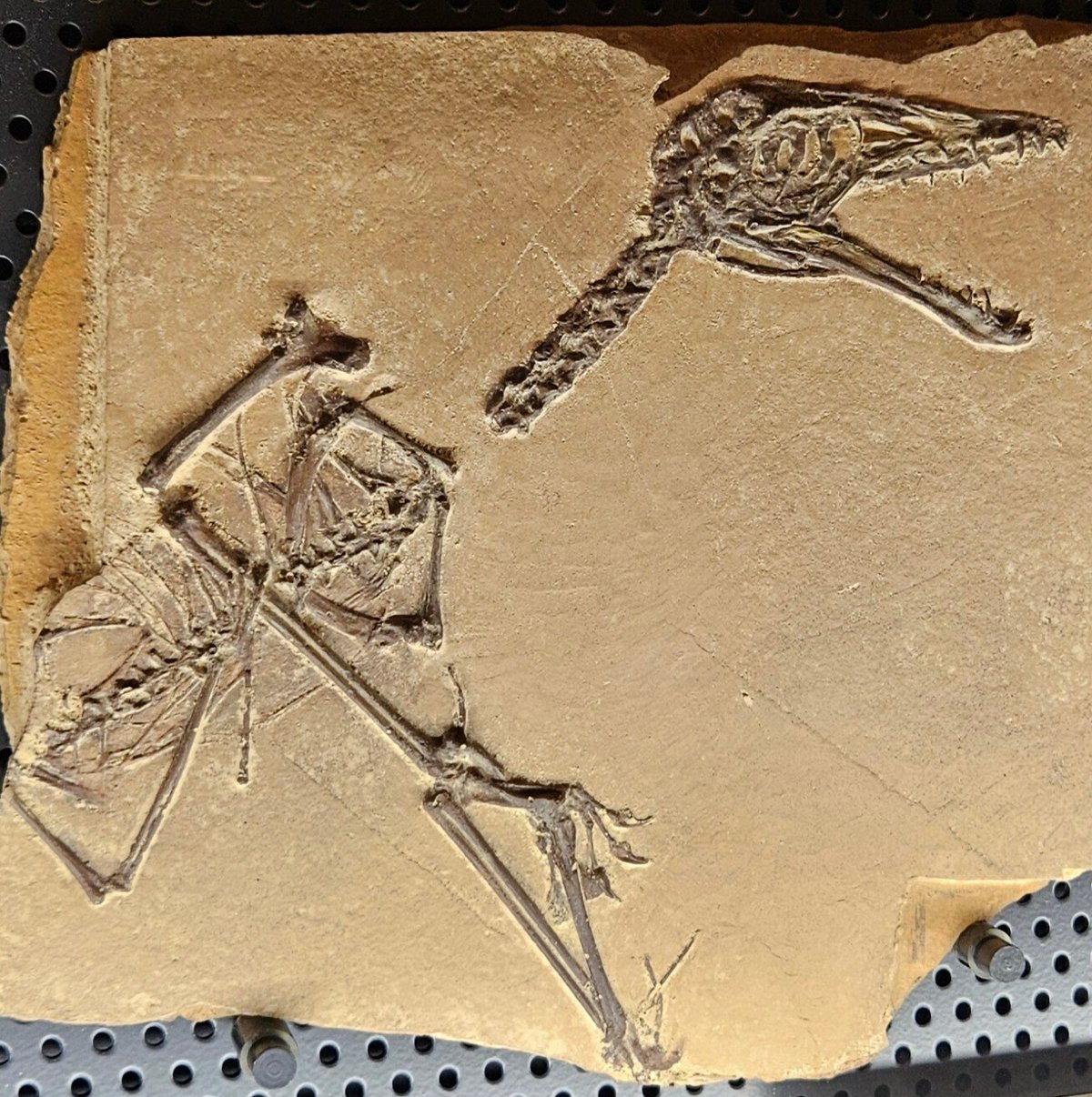

初期の翼竜はランフォリンクスのような尾の長いタイプであり、小型種が多く、相対的に頭が小さく傾向にありました。時代が進むと、プテロダクティルスや有名なプテラノドンに代表される尾の短いタイプが生まれました。両者に共通するのは、どちらも世界的に大繁栄していたということです。

特に三畳紀からジュラ紀にかけての空は、長尾型の翼竜たちのメインステージでした。このタイプで最も有名なランフォリンクスは好例であり、現在の地球の北半球地域を中心に、世界中で化石が出土しています。さらに、筋肉や血管などの痕跡が確認されているうえに、なんと幼体を含めて様々な成長段階の個体の化石が見つかっています。

多数の標本が存在している事実は、ランフォリンクスが時代の成功者だったことを示しています。疑いようもなく、翼竜は中生代の制空権を握っていたのです。

勢いづいた翼竜たちは、さらなる進化を遂げ、天空の支配を磐石なものとします。ジュラ紀に誕生した短尾型の翼竜たちは、長尾型の種類に代わって急速に発展していきます。その多様化と大型化は驚異的であり、ワイバーンのごとく無限なる姿を獲得します。

地上の恐竜たちを悠々と見下ろす天空の王者。偉大なる翼竜たちの中からは、史上最大の飛行生物が誕生します。ジュラ紀から白亜紀の空を駆けた大型種たちの謎に、最先端の研究成果を交えながら迫っていきたいと思います。

【参考文献】

NATIONAL GEOGRAPHIC(2022)「2.3億年前の謎の化石の正体がついに判明、翼竜の起源に新たな光」

南部靖幸(2022)『熊本博物館特別展「世界の大翼竜展」展示ガイドブック』熊本市立熊本博物館

北九州市立いのちのたび博物館の解説キャプション

国立科学博物館の解説キャプション