最近の記事

- 固定された記事

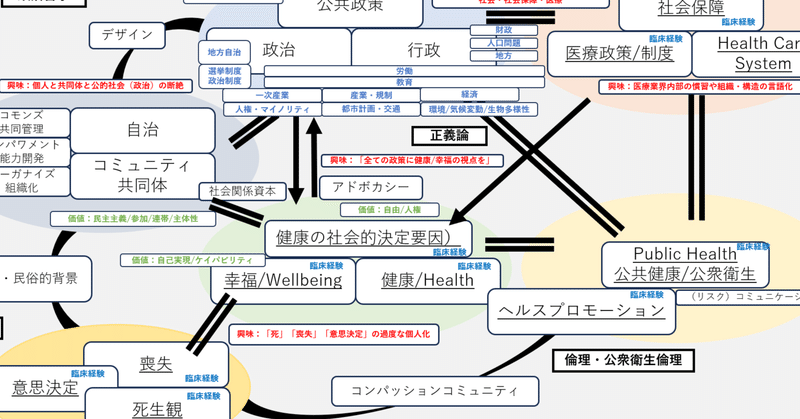

健康の社会的決定要因のエビデンス-ポリシーギャップを埋めるチャンスは、住民レベルから新しい「政治の回路」を作ることから得られるのでは?

健康の社会的決定要因のエビデンス-ポリシーギャップこそ課題 「健康の社会的決定要因を重視した臨床/政策」は、僕自身が公衆衛生や公共政策に興味をもったきっかけになったテーマだ。 しかし、健康の社会的決定要因は重要な概念で学問的には面白い領域でまだまだ研究の余地のある分野だが、そのような因子と健康の関係についての研究はある程度すでに光が当たっている領域なのではないか?と思う。つまりリサーチギャップはもちろんまだまだ存在するが、研究することで「健康の社会的決定要因」という内容自

「地域社会の人々は週4-5回、1日30-45分、公正な社会についての合意形成を行うこと」:新しいPublic Healthの推奨

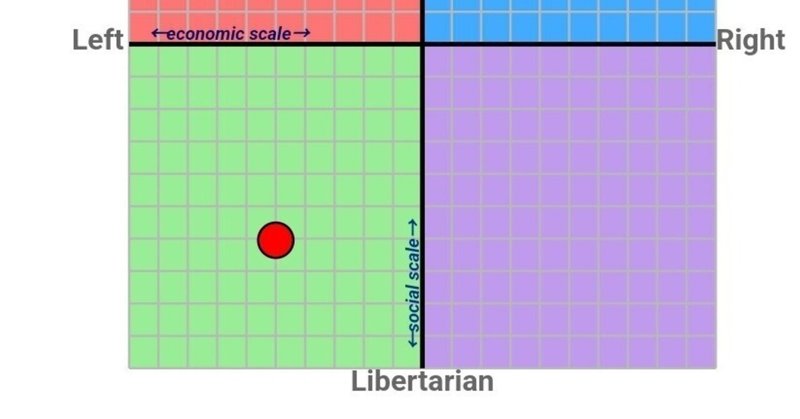

はじめに 前回は公衆衛生に関わる倫理と政治哲学の大枠を抑える議論だったけれど、今回はもう少し各論的なものを2つ。これも講義の参考資料でした。 1つ目は、感染症の時代から慢性疾患の時代に移るにしたがって、公衆衛生の原則は「パターナリズム」や「平等原則」よりも「自律性」に置くべきだという議論。 2つ目は、ナッジへの批判。パターナリズム的性質への批判かと思ったら、そうではなく、そもそも「枠組みや構造が判断に影響する」だけでパターナリズムの正当化には失敗しているよね、という指摘。