記事一覧

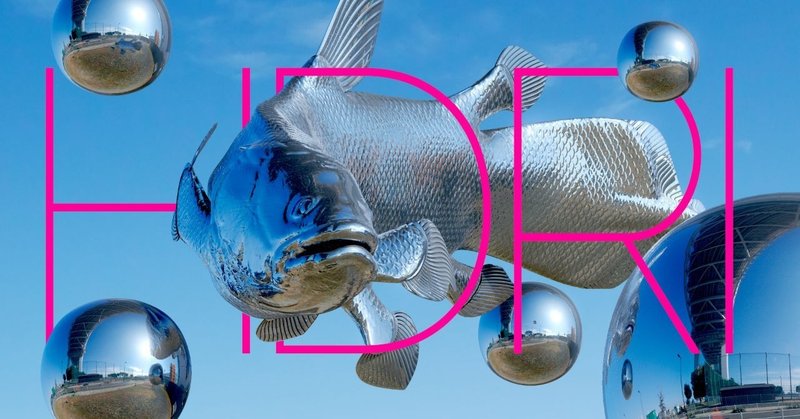

HDRIの三脚を消す方法

Affinity Photoのライブ投影で全天球画像を編集

全天球のHDRIを撮影すると三脚や撮影者自身が写り込んでしまいます。今回はAffinity Photoを使用して全天球画像から不要なものを消す方法を紹介します。Affinity PhotoはHDRIのような32bit画像の編集自由度が高いのが利点です。まず撮影してステッチングを済ませたHDRIを開きメニューの[レイヤー]→[ライブ投影]→

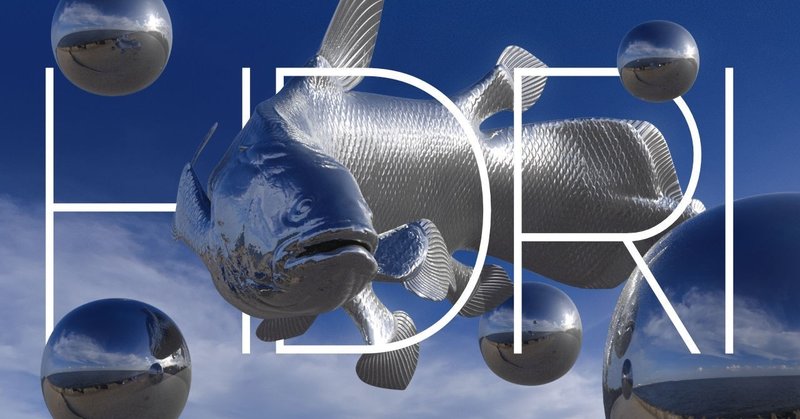

自作HDRI 〜第5世代〜 10万円で作る全天球カメラ

THETA Z1で感じた弱点THETA Z1を使用してみて露出ブラケットや画像のRAWデータ記録、画像解像度などスペック的にはHDRI作成に十分な性能があると思いました。同時に少し物足りない点もありました。まず処理性能の低さです。一枚あたりのメモリー保存に3〜5秒かかることがわかりました。7段階露出ブラケット撮影の場合トータルで30秒程度かかってしまうということです。スマホアプリによる操作も本体と

もっとみる