01.乾為天(けんいてん)【易経六十四卦】

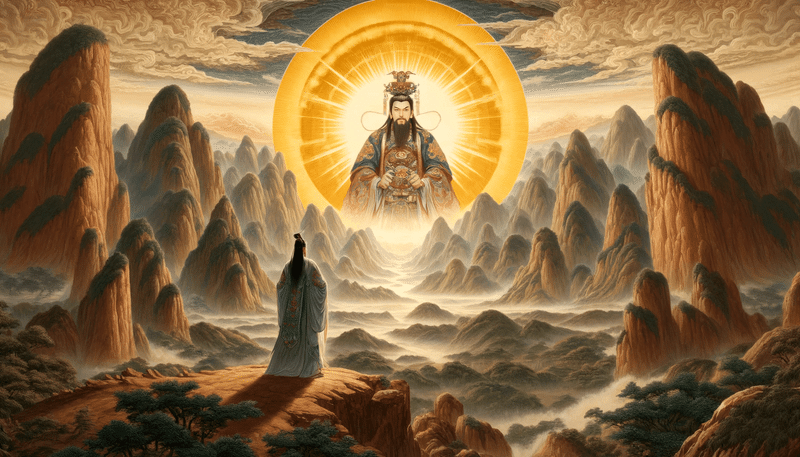

乾為天(偉大なる天・君たるの道/昇りすぎた龍・月盈つれば則ち虧く)

authority:権威/creative:創造

表面壮大なれど内容に難あり。倦まず弛まず日夜精進すべし。 進み過ぎれば即ち難あるべし。 昇り過ぎた龍は下るしかない。

有天地、然後萬物生焉。(序卦伝)

天地有りて、然る後万物生ず。

天(乾)と地(坤)があってこそ、あらゆる万物(ヒトを含む)が生ずるのである(天・人・地) 天とは、宇宙に遍満する大元気のこと。人の世においては君主・指導者などに配当し、それを龍に仮託して説いている。

乙(気の伸びる形)から成る [説文解字]

天は目に見える形に対する名、乾ははたらきについての名(周易正義/|孔穎達《くようだつ》)

|乾《けん》は音の近い|健《けん》の意味。宇宙を構成する陰と陽の二元のうち、陽は健、すなわち創造的で活動的であることを本質とする。純粋に陽気が形をなした最も大きなものは天であるから、陽の記号「-」だけを三本重ねて、☰を乾と名づけ、天にあてた。(朱子)

運勢が昇りつめた状態を現しており、今後運勢が上向くか下向くか全く油断のならないとき。昇り詰めたといっても決して絶好調という意味ではなく、その人の持つ運勢がぎりぎりのところまで来ているということで、はた目からみたらさほどでもない場合が多い。だからとかく心が落ち着かず焦り気味でいらいらさせられたりする。 下手に動いたり、自分の浅知恵に振り回されたりしてとんでもないことになりがちだろう。 できれば現状維持を考え、変な欲を出さないこと。 もしどうしても動かねばならない時は、必ず目上か上長に相談して事を計ることが賢明。

登りすぎた竜 この卦の形を見ただけでも、全部が陽だとはおわかりでしょう。陽は男性の象徴です。易経では、この卦を力にありふれた竜に例えています。 この卦は、「登りすぎた竜はくだるしかない」ということをしめします。位負けというところですね。ですからこの卦が出た時には万事にあせってはいけません。じっくりと時の来るのを待ちましょう。 また、この卦は、だいたい男性の壮年期、つまり登りつめた年齢の意味があります。だから社会的な立場からいっても責任が重いし、仕事も手一杯やっている年頃なのです。外での毎日がかなり緊張の連続であるうえに、くつろぐべき家庭に帰っても、家庭の生活の責任を考えなければならないのは中年の男性としてのつらさでしょう。また、緊張だけで実収入を伴わないところが、この卦の欠点です。 あなたが男性ならば、お気の毒ですが、浮気どころではないのです。まず仕事に精を出すこと。いや実際にもう忙しすぎて、それどころではないかもしれません。 あなたが女性ならば、典型的な男性気質です。忙しくて、外ばかり飛び歩いていて家庭に落着けない人です。 また、この卦は、また、堅いという意味があります。役所関係、法律関係、試験などにはたいへんいい卦です。

乾。元亨。利貞。

乾は、元に亨る、貞しきに利あり。

「乾元亨利貞」これがこの卦の卦辞であり、卦全体の吉凶を判断する言葉である。元は大、亨は通、利は宜、貞は正しくして固持(持続的)の意味である。春夏秋冬のごとく仁礼義智の四つの徳が繰り返し循環してやまない変化の原理原則が元亨利貞であり、これを『常態』という。この原理原則から外れているのを『変態』という。

作者:文王の言う「元亨利貞」の意味は、乾の道は大いに通ってしかも至って正しい。だから筮してこの卦が出て、変爻が一つもないか、数爻変ずる場合には、問う人の希望は大いに通るであろう。しかし問う人の動機が正しく、正しさが持続されることが条件となる。この持続(Persistence of correctness)ということが大切なので、動機は正しくても正が持続されなければ終わりが全うされないのである。

これは、六つの爻のすべてが陽の組み合わせである。 元亨利貞……初めて易を学ぶようなひとにはわかり難く、その意味を解くには、おのおの爻の説明を読まなければならない。 この卦は龍にたとえられている。もちろん想像上の動物だが、古代の中国では、一つの理想の象徴と考えられていた存在である。 たとえば登龍門という言葉がある。鯉が瀧を上り切って、龍に化するという伝説もある。むかしの絵を見ると、鯉に翼がついたもの、龍に翼がついたものなどがあるが、これは翼のない鯉に翼が生え、それから体が龍にかわり、最後にもう一度、翼が退化して純粋の龍にかわる経過を示したものといわれる。一種の想像的な進化論で、動物学的には根拠のない話だが、人間進歩の一つの象徴、寓意としてみれば深い意義も認められる。

乾の四徳 天地の間に存在して万物を化育する四つの自然の道。

春:仁にあたる元(=太極。元の働きは無限の生成化育)

夏:礼にあたる亨(どこまでも進行して停滞休止することがない→亨る)

秋:義にあたる利(鋭いという意味/稲作物+刃物)

冬:智にあたる貞(一貫して変わることのない不変性を持っている)

初九。潜龍。勿用。

初九は、潜龍なり。用うるなかれ。

用うとは、はたらく、行動するの意。龍は未だ地に潜むような状態であるから自重し行動せずよく力を蓄えて時を待つべきである。

最初の陽爻について、周公が述べた判断の言葉を説明する。中国では、竜は神秘的で吉祥の象徴とされている。竜は地中に潜んだり、天に昇ったりして雨を降らす力があるため、雨乞いの祭りでも重要な存在。

|程伊川《ていいせん》によれば、竜の変幻自在な性格は、天の道の変化や陽気の盛衰、そして聖人の進退を象徴している。「潜」という言葉は地中に隠れることを意味し、竜は活動的で男性的な性格から陽に属する。

この爻は陽であるが、最も下の位置にあるため、陽気が地中で萌え始めたばかりの時期であり、まだ外に向かって活動することができない。したがって、この位置を「潜竜」と呼び、その占断として「用いるなかれ」と言う。「用う」とは働く、行動するという意味である。筮して乾卦を得、初爻が変爻であった場合、龍は未だ地に潜むような状態であるから自重し行動せずよく力を蓄えて時を待つべきである。

晋の|干宝《かんぽう》は、周の文王が|羑里《ゆうり》に囚われていた時の状況を反映した句と見て、「用いらるることなし」と解釈している。

龍は、雲を得て、初めて空を飛ぶことが出来るといわれているが、人間の才能も、所を得なければ、真価を発揮できないのは、それと同じことである。 大才、大きな情熱を抱いていながら、ぜんぜん世に認められない状態なのだ。諸葛孔明が、草菴に隠棲し、自ら「臥龍」と称していたころの状態んいあたるのである。 豊臣秀吉の一生にたとえるならば、日吉丸の放浪時代にあたるといってもよいだろう。

九二。見龍在田。利見大人。

九二は、見龍田に在り、大人を見るに利あり。

地中に潜んでいた龍がや地上に現れた。なおも優れた人物の指導を仰ぐがよい。

第二の爻辞。二は内卦の中央に位置し、「中」を得た好ましい位置である。通常、陰の位に陽爻があると「不正」とされるが、乾・坤の卦においては例外である。したがって、九五の陽爻に対し、二は本来陰爻で応じるべきだが、ここでは陽爻のまま応じることができる。「見」は「現れる」という意味であり、地中に潜んでいた竜が地上に現れたことを表している。

陽爻であるため剛健であり、二の位置であるため中庸の徳を持っている。このような徳を備えた人物が隠れ家から現れることで、その恩恵は天下に広がり、人々はこの人物に会うことが利益となる。したがって、この爻は「見竜田にあり」と象徴され、「大人を見るに利あり」と占断される。

九二は九五とは異なり、支配者としての地位はまだ得ていないが、大人の徳は既に現れている。一般の人はそのまま大人に当てはまるわけではない。この爻が出た場合、その大人に会える可能性があることを示している。「大人」は爻辞の主体であり、占う人はその外部から観察する立場にある。ただし、占う人が見竜のような徳を持っている場合、九五の天子の位にある大人に会うことが利益となる。

程氏の説は後者に近く、晋の干宝は文王が羑里から放免された時期を示し、宋の程氏は聖人の舜が民間で耕作や漁業をしていた時期を指すとしている。

これはそろそろ、その力が世に認められはじめた初期の段階といってよい。龍が首だけ、水面の上につき出した感じなのだ。 もちろん、その全貌はあらわれていない。しかし、名馬か駄馬かを見わけるとも、名伯楽でなければ出来ないのだ。自分の才能を知ってくれる知己を探し出し、その下で日夜精励して、次の飛躍をねらっている段階である。 豊臣秀吉の一生にたとえるなら、織田信長につかえて猿とよばれていた初期の時代にあたるだろう。

九三。君子終日乾乾、夕惕若。厲无咎。

九三は、君子終日乾々、夕べまで惕若たり。厲けれども咎なし。

乾乾とは繰り返し一生懸命努力すること。惕若とは畏れ慎むこと。終日克己努力し、夜には一日を振り返り過失がなかったかと微に入り細に入り反省するならば咎めを免れる。

「乾乾」は「健々」と同じ意味で、『正義』ではそう説明されている。「惕」は「憂える」ことを指し、「若」は「然」と同様に形容詞として使われる。九は陽爻、三は陽位の奇数であるため、陽剛の要素が重なり「中」(二の位)を外れている。三の位は下卦の最上位であり、かえって危険な位置である。しかし君子(有徳の人)は、本性が剛健で陽爻であるため、一日中自己発展の努力を続け、夜になってもなお過失を恐れる。このように慎重であれば、危険な地位にあっても咎めを免れるだろう。君子とは占う人自身を指し、この爻辞はそのまま占う人への教訓となっている。

魏の王弼は「惕」で句読点を打ち、「夕べに憂う。あやうきがごとくなれども咎なし」と読む。晋の干宝は、文王が国に帰ってよい政治を行う時期を述べたものであり、宋の程氏は、舜の徳行が天子の耳に届く時期のことであると言う。

これは一種の危険期なのだ。どういう世界にも競争意識はある。嫉妬はある。一人の人間が伸びようとするときには、かならず周囲の人間が、足をつかんでひきずりおとそうとするものだ。自分の地位ががっちりと固まってしまえば、何の問題にならないような非難や中傷でもそれ以前には命とりになることが多いのだ。 もうこの時期には、本人が龍-大器であることは、そろそろまわりの人間に認められかけている。しかし、それだけに妨害も恐ろしい。 昼は自分の全力を尽くして働き、夜はその行動を反省し、過失のないように、注意を重ねていけば、たとえ危険はあっても、重大な事態を生じることはないだろうという意味なのだ。 たとえば、豊臣秀吉が織田信長に仕えていて、抜群の出世をなしとげ、柴田勝家や佐久間盛政など重臣たちの警戒と嫉妬を買いはじめたころの段階である。 彼が木下藤吉郎から改名するとき、丹羽信秀の「羽」と柴田勝家の「柴」とを一時ずつ、もらいうけて「羽柴秀吉」と名のったも、こういう先輩たちの敵対意識を、いくらかでも緩和しようとした苦肉の策であったろう。現代の社会でも、このような局面は、随所にみられる。

九四。或躍在淵。无咎。

九四は、或いは躍りて淵にあり。咎なし。

或は同音の惑と似た意味で未だ定まらざる状態。躍は飛ぶところまではいかないが、足が地を離れた状態。龍が飛ぼうか飛ぶまいか、ちょっと跳び上がってはやめたりして決心がつかない。行きつ戻りつの進退が定まらない状態だが、然るべき時を見定めて進退するならば咎めはない。

「淵」は、上に空が広がり、下には洞穴があり、底知れぬ深さを持つ場所。竜が飛び立つか迷いながら、淵で跳び上がったり止めたりする様子を示している。淵は九二の田よりも低い位置にあるが、跳び上がればすぐに天に向かうことができるため、田よりも上位に置かれる。この爻は陽でありながら陰の位にあり、安定感を欠く。四の位は下卦からわずかに離れて上卦の一番下に位置し、まさに改革の瀬戸際にいる。当事者が進退を決めかねている状況を表しており、そのために行き戻りする竜の象徴を用いた。占断としては、適切な時を見極めて進退を決めれば問題はないという意味になる。

晋の干宝は、周の武王が孟津で兵を挙げながら一旦退却した際のことだとし、宋の程氏は、舜が天子になる前に種々の試験を課せられていた時のことだと説明している。

これは昔からいろいろの説があるが、私は龍が全身を水面にあらわして、雲をねらいつつある状態と解釈する。 たとえば、羽柴秀吉が信長の片腕として、中国征伐に出陣したときのような段階なのだ。もちろん、彼はまだ織田家の一武将にすぎないが、長年の努力で勢力も養われ、人材も配下に集まってきている。わずかばかりの中傷や失策では、その地位はゆるがないというだけの地盤はがっちり固まったのだ。 この地位まで達した人間に、下手に手を出すことは主君のほうにも危険を伴うことになる。この時代において明智光秀は多少の差こそあっても秀吉と同じ位置にあった武将なのだ。この光秀に対する信長の不当な圧迫は、ついに本能寺の変となって、信長自身の命を失わせたのである。

九五。飛龍在天。利見大人。

九五は、飛龍ひりょう天に在り、大人を見るに利あり。

龍が時と処を得て天に昇る。しかしなお優れた人物の指導を仰ぐがよい。

五は上卦の「中」に位置し、奇数(陽)の位置に陽爻があるため「正」となる。これは最も理想的な地位を示している。したがって、爻辞もこの卦の中で最も祝福されたものであり、竜が時と場所を得て天を飛ぶ姿を表す。人間で言えば、剛健で中正な聖人が天子の位に昇るようなものである。

飛竜が旱天に慈雨をもたらすように、その聖人の恩恵は万人に及ぶだろう。判断として「大人を見るに利あり」とされるが、九二の場合と同様に、占う人自身がこの大人になるわけではない。占う側から見て、この至高の地位についた聖人に会えるという意味になる。ただし、特別な場合として天子の位にある者が占ってこの爻が出た場合は、九二の在野の大徳の人を見出すことができる、という意味になる。

晋の干宝は、これを周の武王が暴君紂を討ち、その地位についた時のことと解釈している。

この段階でついに龍は雲に乗って、天を飛ぶところまで達したのだ。もう、その前途をさえぎるものをはないのである。 「大人を見るによろし」という言葉は、二爻の説明にも出てくるが、今度は本人の位が違うのである。二爻では、眼のある主君、将来性のある主君を、自分が探しだし、その力に惹かれて自分も伸びようという感じだし、五爻では、才能力量のある人物を、自分の配下、客分に集め、その力にささえられ、押し上げられて伸びて行こうという感じなのだ。これは前に、五爻は主君、社長の位だと説明したことから、おわかりだろうが、同じ言葉でも、その場その場で、変わった意味に解釈しなければならないところに、古典の深遠な含みがある。 信長の死後、誰がその跡を継いで天下を統一するか、これは織田家の武将たちにとっては、最大の問題だっただろう。 叛旗を翻して、主君信長、その子信秀の父子を殺した明智光秀のねらいも、力によってその地位を奪おうとしたものであることには疑いない。 もちろん、他動的に与えられたチャンスには違いないが、秀吉は天才的直観で、この一点の転機を活用する。 彼はまず毛利と和を謀って、二正面作戦の危険を回避する。これを味方にひきつけて、背後の不安を除くことも、一種の「大人を見るに利し」に違いない。 光秀の行動に怒りたった織田家の武将たちは、主君の仇を討つ-という旗印の下に、続々秀吉の下に集結する。これも「大人」たちなのだ。山崎の合戦の勝敗には、いろいろの原因もあるだろうが、その一つには、光秀が天下の支持をうしなったこと、直接彼を支援してくれる武将たち、大人たちがいなかったことも数え上げられるだろう。 この山崎合戦で、雲に乗った龍、秀吉はさえぎるものもない勢いで空を飛んで行く。彼と戦って引き分けにまで持ち込めたのは、わずかに徳川家康だけ。柴田勝家も、小田原の北条家も滅ぼされ、東北の伊達政宗も、四国の長曽我部家も、薩摩の島津家も、秀吉に対して臣下の礼をとらざるを得なくなったのだ。

上九。亢龍有悔。

上九は、亢龍なり。悔いあり。

亢は、昇りすぎて降りられない意。盈つれば欠くる世のならい。

一番上の爻は、非常に高い地位にあるが、五よりも悪い位置にある。「乾卦の全ての爻は陽であり、非常に強い性質を持つ。五の位置では、この強さがバランスを保っていたが、一番上の位置では強さが極端になり、過度のエネルギーに耐えられなくなる。このような状況では、動けば必ず後悔することになるだろう。例えば、天に昇りつめた竜が降りられなくなるようなものだ。この爻が出た場合、自分に過度の満足を戒める必要がある。易の教えは「盈満」(過度の充足)を戒めるものであり、これはその典型的な例である。

昇りすぎた龍は、勢いを失っている。 これは、大小を問わず、あらゆる独裁者の最後にたどる悲劇なのだ。もちろん、年齢の問題もあるだろうが、豊臣秀吉の天下統一後の耄碌ぶりは、まるで人が変わったようなものだったといわれている。朝鮮征伐、秀次の成敗、千利休の成敗など歴史を読んで、これが山崎合戦の英雄と同じ人間のしたことだろうかと、溜息をつきたくなるのは、私一人の感慨ではあるまい。 ナポレオン、ヒットラー、こういう独裁者たちも最後は「亢龍悔有り」の悲運を避けられなかった。そのような例をひいたなら、おそらくきりはないだろう。 今、変爻の原理によって、「乾為天」の上爻の陰陽を変化してみると「沢天夬」 の卦が生まれてくる。 一口に言えば、これは堤防を決壊させるような勢いなのだ。 自分に有利な勢いが尽きてしまって、逆の勢いが力を増してきたならば、どのような名将でも敗戦の運命は避けられない。戦争科学では、自分の補給力の限界を「攻勢終末点」と称して、それ以上の進撃を戒めているが、勢いというものは、往々にして、その冷静な判断を無視してしまう。 ナポレオンも、ヒットラーのモスクワ攻撃は戦局が逆転した瞬間、その命とりになったのだ。大ナポレオン帝国も、千年の寿命を持つとヒットラーの呼号したドイツ第3帝国も、結局は一場の悪夢にすぎなかった。 いや、昭和16年から17年にかけて、日本が征服した大地域、それを今地図の上に現在の日本と比べるならば、誰でも「亢龍悔有り」 の感慨をおぼえずにはおられないだろう。 勢いに乗じすぎた龍は、九天の上から九地の底へ、たたきこまれなけれないではおられない。そして、その崩壊は、建設の勢いが大きかっただけに、また、物凄い勢いを持っている。これは、極端なたとえのようだが、もともと「乾為天」であらわされるような人間は、歴史の流れを変える雄なのだ。 一般の人間が、この卦を得た時には、位負けするといわれるのも当然のことだろう。 しかし、易占、六爻の変化による勢いの消長を、だれにもわかるように、平易に解説するには、この例が一番適切だと、私は思うのである。

用九。見羣龍无首。吉。

用九は、羣龍の首なきを見る。吉なり。

群れなす龍が雲の中にその首を隠している。剛性強きものは意図して頭角を表さないようにすべきである。偉大な天の徳もそれを誇示することなく一歩へりくだってこそ吉である。

六十四卦の中で、乾と坤だけに用九、用六の辞が追加されている。

用九とは、筮占で乾の卦が出て、全ての爻が老陽(九)に変わる場合の判断辞を指す。『春秋左氏伝』昭公二十九年の記事では、「乾卦の全爻が坤卦に変ずる」として、この用九の辞を引用している。筮占で陽爻を得た場合、老陽(九)だけを使って占うため、初九や九二でも用九と呼べるはずだが、ここでは六爻の説明の後に置かれているため、全爻用九の意味を持つ「用九」と表現されているのだろう。また、乾坤以外の卦でも全爻が変ずることはあり得るが、用九用六のような辞は付いていない。その場合は本卦の卦辞を参照することが述べられている。

剛が満ちると亢竜の悔いが生じることは前述の通りだが、ここでは全ての陽爻が変わり得る。剛陽(爻)でありながら柔陰(爻)になり得る柔軟さを持つ。群れ集う竜は一見猛々しいが、よく見ると全て頭がない。これは、剛強な力で人の先頭に立つことが凶を招くということを示している。程氏は、竜の頭を人の頭に見立て、先頭にならないことが吉だとする。これは魏の王弼の説に基づく。六爻全てが変じると坤になるが、坤の卦辞に「牝馬の貞に利あり」「先んずるときは迷い、後るるときは主を得」とあり、これは用九の辞の意味と一致している。

彖伝

彖曰、大哉乾元、萬物資始。乃統天。雲行雨施、品物流形。大明終始、六位時成。時乘六龍、以御天。乾道變化、各正性命、保合大和、乃利貞。首出庶物、萬國咸寧。

彖に曰く、大いなるかな乾元、万物資りて始む。乃ち天を統ぶ。雲行き雨施し、品物形を流く。大いに終始を明らかにすれば、六位時に成る。時に六龍に乗り、もって天を御す。乾道変化して、おのおの性命を正しくし、大和を保合するは、乃ち利貞なり。首として庶物に出でて、万国咸く寧し。

天道は万物の始まりと宇宙を司る大いなるエネルギー。天の生気が雲を巡らせ恵みの雨を降らし万物を生育しそれぞれの個性を発揮させる。この天の生意は遍く流通し拡散する(生意の発生展開)。 天道の始めから終わりまで(元亨利貞/春夏秋冬)を明らかにすれば、卦の六つの位(潜龍→亢龍)は、それぞれの然るべき時にしたがって完成する。時として六頭の龍(六陽爻)にひかせた車に乗って、天の軌道を自在に走らせる。刻々と変化する天道は万物を生育する。生まれながらに持つ天から授けられた『いのちのちから』は(天から受けた⇒性・天が与えた⇒命)各々の本質に従って造られているこの大調和を持続し(保)これに和する(合)これこそが利貞(生意の完成)である。 特出して優れた(首出)『いのちのちから』によって、営み、活かし活かされ、育み育まれことごとく安寧な世になるのである。

孔子の『彖伝』について、その意味を解説する。

まず、「乃ち天を統ぶ」までが「元」の解釈である。「大いなるかな乾元」という表現は、乾元の偉大さを称賛している。元という文字は、本来人の頭部を表しているが、文王の卦辞では「大」の意味で使われ、さらに「始」の意味も持つ。「大いなるかな」「資りて始む」といった記述が出てくるのはこのためである。乾は天の働きを表している。

「品物」は「万物」と同義であり、生きとし生けるもの全てを指す。人間ならば個々人を意味する。天に雲が巡り、雨を降らせ、地上を潤し、すべてのものを育てる。その天の働きによって、個々のものがそれらしく形成される。これは、それぞれの性質や特性を活かし、力を発揮させるという意味である。この天の働きは遍く行き渡るものである。

だからこそ、乾元とは天の働きの偉大なる始まりであり、『繋辞伝』にも「天地の大徳を生という」とあるように、乾元は天が物を生む無自覚の衝動、つまり「生意」である(『語類』六八)。それは天の働きの始まりであり、すべてでもある。ああ、偉大なるかな、天の生意は!万物はこれをもとにして発生した。このようなものであればこそ、元は宇宙の形としての天を統率できるのである。

「雲行雨施、品物流形」の二句は「亨」の字を説明している。古人は生命源として呼吸を考え、それが「気」である。天の気はすべてのものを構成する元素であり、流動する生命体である。虚空の中にわきおこる天の気の最も顕著なあらわれが雲の動きであり、ひいては沛然たる恵みの雨である。さらに天の生気は現象界のすみずみに流布して、高等下等さまざまな物にそれぞれの形を与える。これが天の生意の「亨る」、つまり流通し、拡散する段階である。

聖人が天道の始まり(元)から終わり(貞)までを見極めるならば、卦の六つの位はそれぞれ然るべき「時」に随って完成する。初の位は潜むべき時、二の位は現れるべき時、といった具合である。聖人は六頭の竜(六陽爻)にひかせた車に乗って、天の軌道(六位に象徴される)を自在に走らせる。これが聖人の「元亨」である。

「乾道変化」以下は「利貞」の二字の解釈である。性とは物が天から受けたものであり、命とは天が物に与えたものである。見る側の違いだけで、結果は同じである(『中庸』に「天の命ずる、これを性という」とある)。天道は刻々に変化し、その変化によって万物が生育するが、それぞれの本質にかなった整然たる法則性によって造られている。この自然の大調和を持続させ、これに和することが「利貞」である。

元亨が生意の発生展開であるのに対し、利貞は生意の完成である。天が万物のもとであり、宇宙の調和が天に保証されているように、聖人が万物の上に立つ時、万国は聖人の徳の感化によって太平になる。これが聖人の「利貞」である。

以上、元亨利貞を四徳に分けて論じているが、全体を通して見ると、元は植物の芽生え、亨はその成長、利は実になろうとする時、貞は結実である。実がなればやがて地に落ちて再び芽生える。この四徳は循環しており、どこを始まりとすることもできず、四つの間には生気の絶え間ない流れがある。元が「元亨利貞」の一でありながら四徳を包含する理由はここにある。孔子はこの乾卦を、聖人が天子となり、天の法則を地上に実践して世界平和を実現するという占断と見なしたようである。彖伝の叙述は文王の卦辞の素朴さと比べて高度な理論になっているが、大きく見れば矛盾しない。坤卦の場合も同様である。

現代音では天の音尾はen、形、成、命、貞、寧の音尾はengで韻が合わないが、古代音ではnとngが通韻する。

『周易内伝』の「大明、終始あり」という表現は「大明は天の明である」と読まれる。

象伝

象曰、天行健。君子以自彊不息。

象に曰く、天行は健なり。君子もって自強して息まず。

象伝は、上三画と下三画の卦の象徴を説明する部分と、爻辞の解釈を説明する部分から構成されています。この二つの句は前者、いわゆる大象に該当します。通常、大象は上三画が何であるか、下三画が何であるか、それを合わせてどの卦になるかを説明しますが、ここではそれが省略されています。これは天が唯一無二であるためです。ただし、☰天と☰天を重ねて天を表現することには意味があります。

天の運行を観察すると、今日一日に一周した後、翌日も休むことなく一日一周します。その反復性を示すために天を重ねています。天の動きは力強く、君子はこの天の法則に従い、休むことなく自らを律し、努力を続けるべきであることを示しています。ここでの「自彊」の「彊」は「強」と同じ意味であり、私欲に打ち勝つことを指します。

また、「健」という字は『正義』によれば乾の訓話であり、彊が健に対応することは明白です。君子という言葉には、上位者と有徳者という二つの意味が含まれます。『正義』は上位者と解し、朱子は有徳者と解しますが、ここでは朱子の解釈に従い、占う人への教訓と捉えるべきです。

屁一発だって人と貸し借りでけんやないか。 誰でも自分は自分を生きるよりほかないんじゃ。

潜龍勿用、陽在下也。

見龍在田、徳施普也。終日乾乾、反復道也。或躍在淵、進无咎也。飛龍在天、大人造也。亢龍有悔、盈不可久也。用九、天徳不可爲首也。

潜龍用うるなかれとは、陽にして下に在ればなり。見龍田に在りとは、徳の施し普きなり。終日乾乾すとは、道を反復するなり。あるいは躍りて淵に在りとは、進むも咎なきなり。飛龍天に在りとは、大人の造なるなり。亢龍悔ありとは、盈つれば久しかるべからざるなり。用九は、天徳首たるべからざるなり。

初九:潜龍用うるなかれというのは、陽爻が一番下にあるからである。

九二:見龍田に在りとは、龍が地上に現われ徳の感化が遍く万物に施されること。

九三:終日乾々とは、朝に夕に反復し実践することがみな道にかなうこと。

九四:あるいは躍りて淵に在りとは、無理な前進をしないことが咎を免れる途である。

九五:飛龍天に在りとは、聖人だけの仕事である。

上九:亢龍悔い在りとは、盈ちれば久しからずに虧けること。

用九:天徳首たるべからざるなりとは、天の徳は陽剛だが、陽剛でもって人の先頭に立つことはよくない、六陽が柔に変じうることで吉になるということである。⇒ 老子:三宝の徳に通じる。

我れに三宝有り、持してこれを保つ。 一に曰く慈、二に曰く倹、三に曰く敢えて天下の先と為らず。 慈なるが故に能く勇、倹なるが故に能く広く、敢えて天下の先と為らざるが故に能く器の長を成す。 そのわたしの道には三つの宝があり、大切に守りつづけている。 その一つは「慈」――いつくしみの心であり、その二つは「倹」――つづまやかさであり、その三つは世の人の先に立たぬことである。慈しみの心をもつから真の勇者であることができ、倹やかであるから広く施すことができ、世の人の先に立たぬから器量をもつ人のかしらとなることができるのだ。

文言伝

文言伝:第一節(四徳)

文言曰、元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。 君子體仁足以長人。嘉會足以合禮、利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四徳者、故曰、乾元亨利貞。

文言に曰く、元は善の長なり。亨は嘉の会なり。利は義の和なり。貞は事の幹なり。 君子は仁を体すればもって人に長たるに足り、会を嘉すればもって礼に合するに足り、物を利すればもって義を和するに足り、貞固なればもって事に幹たるに足る。君子はこの四徳を行う者なり。故に曰く、乾は元亨利貞と。

元は万物の始まり(春)善の最たるもの(仁) 亨は草木が美しく生長する時(夏)嘉は悦び、会は集まる、美なるものの集まる時(礼) 利は実りの時(秋)私利私欲を断ち和を以て実りを得る(義) 貞は生々成就(冬)内面の充実、智慧知識は物事の根幹となる(智) 私心なく思いやり慈しむ仁愛の精神を体得すれば人々を善導できる者となる。 人々が悦び集まるように物事を進めていくことが全体の調和につながる。 私利私欲を果断し眼前の利に迷わずうことなく万人に幸福をもたらす利こそ『義を和するの利』である。 智慧が明らかであり貞正にして堅固であるからこそ物事が成就することができる。物事の根幹にあるのが智である。 君子とは、すぐれて健(=乾)なる四つの徳を実行できる者である。故に「乾は元亨利貞」という。

文言伝は乾坤二卦に関する彖伝や象伝の意図を詳しく説明している。まず、四徳の分析から始める。元は天の物を生み出す始まりであり、季節でいえば春、人間の徳でいえば仁に相当する。仁は人を愛することから、最高の善とされる。したがって、元は善の長とされる。

亨は生意が流通し、草木が美しく茂る時期で、夏にあたる。人においては礼、美的規制を示し、嘉の会—美が集まる時—とされる。利は生育が遂げられる時期で、秋にあたる。人においては義、厳しく私情を断ち切るところがあり、草木の葉が落ちる秋と一致する。義はその厳しさから和を傷つける恐れがあるが、適切に行えば和を保つことができ、これが利である。最後の貞は生々の完成、収穫の時期で、冬にあたる。人の徳でいえば智、その冷たさは冬の感覚に通じる。智は物事の根幹であり、故に貞は事の幹とされる。

君子が仁を身につければ、万物はその愛に包まれ、人の上に立つことができる。君子が全ての嘉きものを集めれば、立ち居振る舞いが礼に合致しないことはない。君子が万物をその利益を得させれば、義に適いながら和合することができる。君子が智によって正のありかを知り、それを固守すれば、事の根幹となる。優れた乾の徳を持つ君子だけが、この四徳を行うことができる。故に「乾は元亨利貞」という。

文言伝:第二節(人事)

初九曰、潛龍勿用、何謂也。子曰。龍徳而隱者也。不易乎世、不成乎名、遯世无悶、不見是而无悶。樂則行之、憂則違之。確乎其不可拔、潛龍也。

初九に曰く、潜龍用うるなかれとは、何の謂いぞや。 子曰く、龍徳ありて隠れたる者なり。世に易えず、名を成さず、世を遯れて悶《いきどお》ることなく、是とせられずして悶ることなし。楽しめばこれを行い、憂うればこれを違る。確乎としてそれ抜くべからざるは、潜龍なり。

潜龍とは潜んでいる龍。才能を秘め聖人の徳がありながら、最下層に隠れている人のことである。世が移り変わっても主義を易えることもなく、名声欲もない。世に用いられず隠遁していても、悶え苦しむこともないし、誰にも正しいとされなくても、不平を抱くことがない。世の中がよく治って、泰平であるときは楽しむのであって、乱世で我が身の汚される憂いがあるときは、世間に背を向けて去る。かようにその志は確乎として堅固であり、その志を抜き動かすことはできない。(確乎不抜)それが潜龍である。

九二曰、見龍在田、利見大人、何謂也。子曰。龍徳而正中者也。庸言之信、庸行之謹、閑邪存其誠、善世而不伐、徳博而化。易曰、見龍在田、利見大人、君徳也。

九二に曰く、見龍田に在り、大人を見るに利ろしとは、何の謂いぞや。 子曰く、龍徳ありて正中なる者なり。庸言これ信にし、庸行これ謹み、邪を閑ぎてその誠を存し、世に善くして伐らず、徳博くして化す。易に曰く、見龍田に在り、大人を見るに利ろしとは、君徳あればなり。

「庸」という字は「用」と同じ意味を持ち、日常や日用を指す。一方、「閑」という字は門の中に木がある様子を表し、家畜が逃げないように防ぐことが原義である。

九二の爻辞に「見竜田にあり、大人を見るに利あり」という表現があるが、これはどういう意味だろうか。孔子はこれを、竜のような徳を持ちながらも目立たず、跳ね回ることもなく、ちょうど中庸を得た人物を指すと解釈している。このような人物は、日常の言葉に偽りがなく、日々の行動を慎み、邪念を防ぎながら天成の誠を持ち続ける。こうした人の徳は自然に世の中を良くするが、その功績を誇ることはない。その徳は広大であり、自己をよくするだけでなく、他人にも良い影響を与える。

易の「見竜田にあり、大人を見るに利あり」は、まだ君主の地位についていなくても、将来君主となるべき徳のある人物を指す(朱子および程氏の解釈)ちなみに「誠」という字は、孔子の孫である子思が著した『中庸』において詳しく説明されており、文言伝とも思想的に関連がある。

九三曰、君子終日乾乾、夕惕若、厲无咎、何謂也。子曰、君子進徳脩業。忠信所以進徳也。脩辭立其誠、所以居業也。知至至之、可與幾也。知終終之、可與存義也。是故居上位而不驕、在下位而不憂。故乾乾。因其時而惕、雖危而无咎矣。

九三に曰く、君子終日乾乾し、夕べに惕若たり、厲けれども咎なしとは、何の謂いぞや。 子曰く、君子は徳に進み業を修む。忠信は徳に進む所以なり。辞を修めその誠を立つるは、業に居る所以なり。至るを知りてこれに至る、ともに幾を言うべきなり。終わるを知りてこれを終わる、ともに義を存すべきなり。この故に上位に居りて驕らず、下位に在りて憂えず。故に乾乾す。その時に因りて惕るれば、危うしといえども咎なきなり。

君子は日々道徳に進み、業を修めねばならぬ。忠信(まごころ)は内面的な、進徳(徳を進めて道を行く)の手段である。一言も虚偽のないようにして誠意を立てるのが、外交的な、修業の手段である。進徳にあたっては、まず徳の最高の到達点を見定めて、それに到達しようと努めるべきである。そうして初めて神秘の境地(=機)を論ずることができよう。修行においては、仕事の終着点を見定めてそこまでやり遂げることが肝要である。このたゆまぬ実践のうちにこそ、道義が存するであろう。このようであれば、上位にあって驕りたかぶることなく、下位にあっても煩悶することはない。故に、爻辞に乾乾す、その時によって惕るという。危うしといえども咎なしというのは、驕らず憂えずの態度による。

九四曰、或躍在淵、无咎、何謂也。子曰、上下无常、非爲邪也。進退无恆、非離羣也。君子進徳脩業、欲及時也。故无咎。

九四に曰く、あるいは躍りて淵に在り、咎なしとは、何の謂いぞや。 子曰く、上下すること常になきも、邪をなすにはあらざるなり。進退することも恒なきも、群を離るるにはあらざるなり。君子徳に進み業を修むるは、時に及ばんことを欲するなり。故に咎なきなり。

九四の爻辞に「あるいは躍って淵にあり、咎なし」とある。孔子の解釈によると、ここでの「跳躍」は進んだり退いたりする不安定な行動を指すが、それは不正を企んでいるわけではない。また、世間と離れて孤立しようという意図もない。九三の段階で、君子は徳を十分に積み、業績を修めている。だからこそ、今は時機を逃さずに前進するべき時であり、運に頼るのではなく、確実に進もうとするのである。だから「咎なし」とされる。内卦は徳と学問を重視し、外卦は時機と地位を問題とする。

九五曰、飛龍在天、利見大人、何謂也。

子曰、同聲相應。同氣相求。水流濕、火就燥。雲從龍、風從虎、聖人作而萬物覩。本乎天者親上、本乎地者親下。則各從其類也。

九五に曰く、飛龍天に在り、大人を見るに利ろしとは、何の謂いぞや。 子曰く、同声相い応じ、同気相い求む。水は湿えるに流れ、火は燥けるに就く。雲は龍に従い、風は虎に従う。聖人作りて万物観る。天に本づく者は上を親しみ、地に本づく者は下を親しむ。すなわち各各その類に従うなり。

同じ音に調律した弦は互いに共鳴し、同気は、互いに感応し引きあうものである。水が流れるところは潤い、火が燃えるところは乾燥する。龍が唸れば雲が湧き起こり、虎が吠えれば風が巻き起こる。聖人がこの世に立ち上がれば、一切衆生・万物すべてこれを仰ぎ見て悦び従うであろう。すべて、生命源を天から受けるものは、その頭部が上を向いている。生命源を地から受けるものは、その根が下に向かう。これは物みなその類に従うという自然の法則による。

「聖人作りて万物覩る」という言葉は、「飛竜天にあり、大人を見るに利あり」の句の解釈である。

「九五に飛竜天にあり、大人を見るに利あり」とは何か。孔子はこう説明する。同じ音に調律した弦は互いに共鳴し、雨が降りそうになると礎石が湿るように、同じ声気を持つもの同士は互いに感応し引き合う。水は湿った地面に早く流れ、火は乾いたものに燃え移る。竜は水と関係し、雲は水気である。風は空気の震動で、虎の猛々しさは風と同類。だから、竜が唸れば雲が湧き、虎が嘯けば風が吹く。これは無生物同士の感応と、有生物が無生物に感応する例だ。有生物同士の感応は、さらに当然のことだ。聖人が世に立ち上がれば、同類相引く例にもれず、万物がこれを仰ぎ見て喜ぶ。聖人の養おうという意志と、養われたいという衝動が感応し合うからだ。(以上『正義』による。)

すべて生命源を天から受けるものは頭部が上を向く。動物がそうであり、人間は最も顕著だ。生命源を地から受けるものは根が下に向かう。植物がその例だ。(『朱子語類』四)これは物がその類に従う自然の法則。聖人が起こって万物が仰ぎ見るのも、無心の感応によるもので、聖人が無理に仰ぎ見させるのではない。

上九曰、亢龍有悔、何謂也。子曰、貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

上九に曰く、亢龍悔いありとは、何の謂いぞや。 子曰く、貴くして位なく、高くして民なく、賢人下位にあるも輔くるなし。ここをもって動けば悔あるなり。

『上』の位は貴いように見えるが、実際には位がないに等しい(五が君位)。位が高すぎて、民がついて来ないのだ。九五以下の賢人たちは下の位にいるが、上九の傲慢さゆえに誰も彼を補佐しようとはしない。このため、動けば後悔する結果になるのである。

文言伝:第三節(時と位)

潛龍勿用、下也。見龍在田、時舍也。終日乾乾、行事也。或躍在淵、自試也。飛龍在天、上治也。亢龍有悔、窮之災也。乾元用九、天下治也。

潜龍用うるなかれとは、下なればなり。見龍田に在りとは、時に舍まるなり。終日乾乾すとは、事を行うなり。あるいは躍りて淵に在りとは、みずから試みるなり。飛龍天に在りとは、上にして治むるなり。亢龍悔ありとは、窮まるの災いあるなり。乾元の用九は、天下治まるなり。

初九:潜龍用うるなかれというのは、下位にあってまだ行動すべきでないから。

九二:見龍田に在りは、時節いまだ到らぬままに臣位に止まっていること。

九三:終日乾乾は、たゆまず努力すること。

九四:或いは躍って淵にありは、まだ急に乗り出すわけにもゆかず自己の可能性を試している状態。

九五:飛龍天に在りは、上位にあって下々を治めること。 上九:亢龍悔有りは、行き詰まっての災い。

乾元の用九:君たるもの、剛でありながら柔でもありうるならば、天下は治まる。

文言伝:第四節(天道のはたらき)

潛龍勿用、陽氣潛藏。見龍在田、天下文明。終日乾乾、與時偕行。或躍在淵、乾道乃革。飛龍在天、乃位乎天徳。亢龍有悔、與時偕極。乾元用九、乃見天則。

潜龍用うるなかれとは、陽気潜蔵すればなり。見龍田に在りとは、天下文明なるなり。終日乾乾すとは、時とともに行うなり。あるいは躍りて淵に在りとは、乾道すなわち革まるなり。飛龍天に在りとは、すなわち天徳に位するなり。亢龍悔ありとは、時とともに極まるなり。乾元の用九は、すなわち天の則を見る。

潜竜用うるなかれは、まだ陽気が弱く地下に潜んでいるとき、君子も時を待って世に出るべきではないという意。見竜田にありは、まだ上位にはいないが、天下にその影響を及ぼし、栄えること。

九三、終日乾乾すは、危険な時期なので、進徳修業の努力を怠ってはならないことを示している。九四、或いは躍って淵にありは、下卦を離れて上卦に昇った状態であり、乾の道がここで初めて変革する様子を示す。これは革命の時期で、進退の決断が難しい状況を表している。

九五、飛竜天にありは、天徳に位置することを意味する。天徳とは天位と同じで、その徳を持って初めてその位に就くことが許されるため、天徳と名づけられた。上九、亢竜悔いありは、時期が行き詰まることを示しており、その時にいる者も行き詰まりを迎えることを意味する。

乾元用九は、剛強でありながら柔和であることの重要性を説いている。ここに至って初めて天の法則が見える。

文言伝:第五節(乾の偉大さ)

乾元者、始而亨者也。利貞者、性情也。乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。大哉乾乎。剛健中正、純粹精也。六爻發揮、旁通情也。時乘六龍、以御天也。雲行雨施、天下平也。

乾元は、始まって亨るものなり。利貞は性情なり。乾始は能く美利をもって天下を利し、利するところを言わず、大いなるかな。大いなるかな乾や、剛健中正、純粋にして精なり。六爻発揮して、旁に情を通す。時に六龍に乗じて、もって天を御するなり。雲行き雨施して、天下平らかなるなり。

乾元は天の徳の始まりであり、天のエネルギーが動き出すとき、それは万物となり、成長を促す。利貞とは秋冬の実りの時期を指すが、秋冬は生命の終わりではなく、新たな創造のための種子が準備される時期だ。利貞の「利」は、万物がそれぞれの利益を得ることを意味し、「貞」は正しく堅固であることを示す。つまり、正しい場所にしっかりと根付くことが乾の特性であり、働きでもある。これが乾の心であり本質である。

乾は万物を始める力を持ち、生成発展させ、素晴らしい利益を与える。その利益は普遍的で平等であり、特定のものにだけ与えられるわけではない。ここに乾の偉大さがある。乾の卦の徳は剛強であり、何にも屈しない。その作用は活発で、絶え間なく動き続け、疲れを知らない。中庸を保ち、過不足なく、偏りもない。純粋であり、不純物がなく、極めて善良で清廉潔白である。

六爻として象徴されるとき、乾の道の秘密が明らかにされる。六爻は龍の形をとり、聖人はこの龍に乗って天を治める。雲が空を運行し、雨が地上に降り注ぐように、万物は生成発育し、天下は泰平に治まる。

文言伝:第六節(倫理)

君子以成徳爲行、日可見之行也。潛之爲言也、隱而未見、行而未成。是以君子弗用也。

君子は成徳をもって行ないを為し、日に見るべきのないなり。潜の言たるや、隠れていまだ見われず、行ないていまだ成らざるなり。ここをもって君子は用いざるなり。

初九の解釈において、成徳とは完成された徳を指します。

徳は心の中で理解されたものであるが、実行を伴わなければ完全とは言えません。君子は完成された徳を行動の基準とします。心の中だけでなく、日常の目に見える行動となったとき、初めて徳が完成したと言えるのです。

一方、「潜」という言葉は、姿を隠してまだ世に現れておらず、その行いがまだ目に見えない状態を意味します。したがって、君子はこの時期において社会的な活動に出るべきではないのです。

君子學以聚之。問以辨之。寛以居之。仁以行之。易曰、見龍在田、利見大人、君徳也。

君子は学もってこれを聚め、問をもってこれを弁え、寛をもってこれに居り、仁をもってこれを行なう。易に曰く、見龍田に在り、大人を見るに利ありとは、君の徳あればなり。

『学問』の出典で、九二が大人であることを示します。

徳の高い人物は学問を通じて知識を蓄積し、善悪を見分ける力を養います。その豊かな知識に基づいて、寛大で仁愛に満ちた態度で物事に対処し、政治を執り行うのです。易経の教えにおける「見竜田にあり、大人を見るに利あり」とは、まだ正式な地位を得ていないものの、すでに君主としての徳を具備していることを示唆しています。

九三、重剛而不中。上不在天、下不在田。故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。

九三は重剛にして中ならず。上は天に在らず、下は田に在らず。故に乾乾す。その時に因りて惕る。危うしといえども咎なきなり。

九三の爻は剛をもって剛を重ねる位置にある。しかも内卦の「中」(二の位)をはずれている。上を見ればまだ天(五)にはほど遠く、下を見ればすでに田(二)を離れてしまった危うい地位である。これは強さが過剰になりがちな状態で、中庸の徳を欠いていることを示す。また、天の正しい位置にも、地上の安定した位置にもいないため、非常に危険な位置である。そのため、九三の君子は終日、勤勉に休むことなく、過ちがあってはならないと自らを戒め、恐れている。「その時によりて」というのは、あらゆる時間においてという意味である。これにより、危険な位置にあるにもかかわらず、過失はなく、人から咎められることもない。

九四、重剛而不中。上不在天。下不在田、中不在人。故或之。或之者、疑之也。故无咎。

九四は重剛にして中ならず。上は天に在らず、下は田に在らず、中は人に在らず。故にこれを或す。これを或すとは、これを疑うなり。故に咎なきなり。

九四の爻辞を説明する。九四の位置は九三と同様に陽爻が重なっているため、剛が重なる重剛の状態になっている。これは過度に剛強になる危険があり、非常に不安定な位置を示している。この爻は上位にあるが天の位には届かず、下位にあるが田の位にも届かず、中間に位置しているが正しい人の位にも属さない。

六爻を天地人にあてはめると、初爻と二爻が地の位、三爻と四爻が人の位、五爻と上爻が天の位にあたるが、本当の人の位は三爻である。したがって、九四は人界にもいない位置にある。つまり、人間界の中にいるものの、正しい位置にはいないということだ。そのため「人に在らず、人の正しい位におらぬ」とされる。

九三よりも一層危険な位置にあるため、この爻には「或」という字が使われている。「或」とは、どうすれば良いのか迷うことを意味し、疑惑する意味である。この迷いが生じることで、事を進める際に慎重に考え、その状況に応じて適切に行動することが求められる。遅疑して妄進しないため咎めがなく、進むべき時には進み、退くべき時には退くことで、過ちを避けることができる。

夫大人者、與天地合其徳、與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎、況於鬼神乎。

それ大人なるものは、天地とその徳を合わせ、日月とその明を合わせ、四時とその序を合わせ、鬼神とその吉凶を合わす。天に先だちて天違わず、天に後れて天の時を奉ず。天すら且つ違わず、しかるをいわんや人をおいてをや、いわんや鬼神においてをや。

九五の爻辞は、大いなる人物を称賛し、その徳を詳細に述べています。大いなる人物とは、本来天地や鬼神と同等の存在であり、その徳は天地の徳と並び、聡明さは日月の輝きに匹敵します。

大いなる人物が築く秩序は四季の巡りのように整い、善を勧め悪を懲らしめる行為は鬼神のもたらす吉凶と同じく確実です。大いなる人物は私欲にとらわれることなく、肉体の束縛を超え、天地や鬼神と通じています。

その創意により天が創らなかった文化を創造する場合でも、それは自然と天道に適っています。天理を知ることで、もともと天の法則に従って逸脱することはありません。天でさえ大いなる人物の行動に一致し、人や鬼神がこれに背くことは決してありません。大いなる人物の智慧は隅々まで照らし出し、行動の順序は四時の移り変わりのように適切です。

大いなる人物は鬼神とともに吉凶禍福を分かち合い、天下の人々が苦しむときは鬼神とともにその苦しみを共有し、楽しむときは鬼神とともにその悦びを共感します。大いなる人物が天の時に先んじて行動すれば、天はそれに順応し、後れて行動する場合は天の時を守ります。天でさえ大いなる人物に背かず、人や鬼神がそれに反することはありません。

亢之爲言也、知進而不知退、知存而不知亡、知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡、而不失其正者、其唯聖人乎。

亢の言たる、進を知って退くを知らず、存するを知って亡ぶを知らず、得るを知って喪うを知らざるなり。それただ聖人か。進退存亡を知って、その正を失わざる者は、それただ聖人か。

上九亢龍の解説。亢ということばは、進むことだけを知り、退くことを知らず、生きながらえることだけを知って、亡ぶことを知らず、獲得することだけを知って喪失の可能性を知らないという意である。極端ということの弊害を知り、後悔に至らないのは聖人だけであろう。

亢という言葉は、あまりに高くのぼることを意味し、上九はただ進むことのみを知っていて退くことを知らない。ただ自分の位を存し保つことのみを知っていて、亡びることを知らない。物を得ることのみを知っていて、持っておる物を失うことを知らない。それはただ聖人だけである。進むことを知り、それとともに退くことを知る。自分の位を保存することを知り、それとともに自分の位を失って亡びることもあるべきことを知り、善い方と悪い方両方を知って、その正しき道を取り失うことのないものは、聖人だけであろう。

▼龍青三の易学研究note一覧▼

#龍青三易学研究 #易 #易経 #六十四卦 #易占 #易学 #周易 #八卦 #易経解説 #易経講座 #易経研究 #易学研究 #人文学 #中国古典 #四書五経 #孔子 #創作大賞2024 #オールカテゴリ部門 #乾為天 #文言伝

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?