ノクターン第3番 楽曲分析

今回はショパン(1810~1849)のノクターン第3番を解説していきます。ノクターン第3番は第1番、第2番と共に作品9として出版された初期の作品です。しかし、第1番と第2番とでは作曲技法の発展がみられます。では早速見ていきましょう。

1 概要

ノクターン第3番は1831~1832年頃に作曲された作品です。1831年というと、ショパンが故郷ポーランドを発ち、フランス、パリに活動拠点を移した頃です。第1番、第2番と共に作品9としてまとめられ1832年に出版されました。ピアノメーカーであるプレイエルを設立したカミーユ・プレイエルの妻であるマリーに献呈されました。

さて、今回紹介する第3番はA-B-A-コーダの複合3部形式で作曲されています。Aはaとbのセクションに分かれており、Bはcとdのセクションに分かれています。細かく分類すると、a-a-b-b-c-d-c-a-コーダという構成をしています。第1番、第2番に比べると半音階が多用されており、特に前半の主題部分は調性がぼやけています。単純な繰り返しは避けられており、メロディは登場するたびに変奏されています。

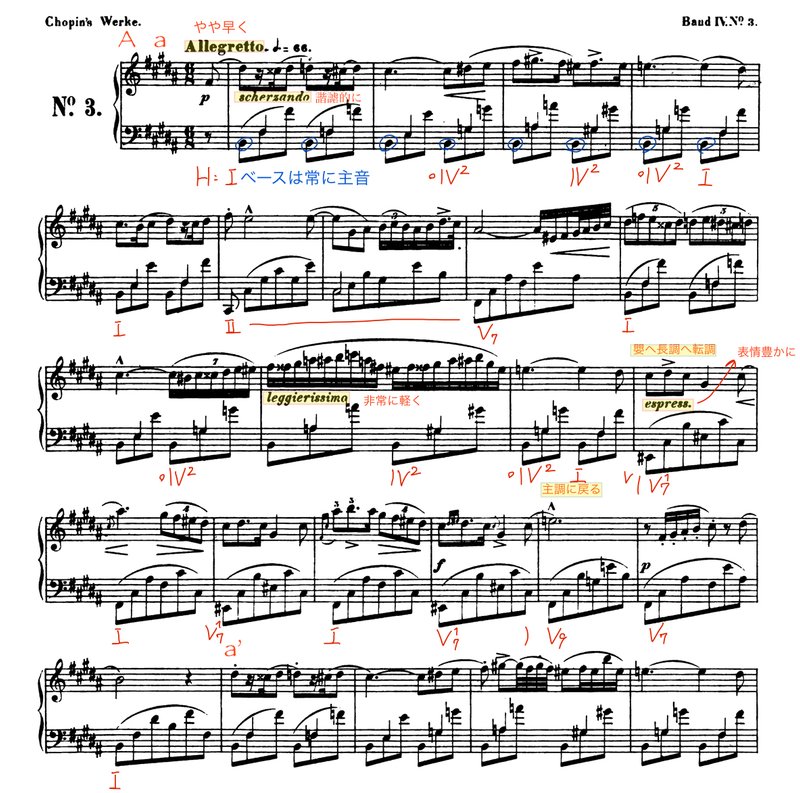

では、楽譜を見ながら構成を見ていきましょう。

2 構造

6/8拍子 Allegretto(やや早く) ロ長調

A(0:00~)

前半5小節はベースがH音(主音)を常に鳴らしながら、弱拍(2拍目、5拍目)に四分音符が置かれておりアクセントが付いています。

Scherzandoと書かれており、諧謔的にとの指示があります。

最初のメロディは半音階的で、調性にも若干の不安定さがあります。

9小節目から再び冒頭のメロディが再現されますが、変奏されており単純さを避けています。11小節目はleggierissimoとの指示があり、非常に軽く細かい音符を演奏することが求められています。

13小節目からは属調である嬰ヘ長調へと転調し、V7の和音→Iの和音という単純な和声を繰り返しながら、espress.(espressivoの略)の通り、表情豊かに主旋律を奏でます。18小節目で主調に戻りそのままaセクションを終えます。

a'(0:46~)から再びaが繰り返されますが、和声はaと変わっておらず、メロディがやはり変奏されています。a'の7小節目にはdolciss.(dolcissimoの略)の指示、11小節目には再びscherzandoの指示があり、細かく楽譜に指示が書き込まれています。ドルチッシモは非常に柔らかくという意味です。

b(1:35~)からは属調嬰ヘ長調で開始します。sostenuto(音を保って)の指示通り、音と音を途切れさせないように演奏します。bの6小節目からは属調の平行調嬰ニ短調となります。嬰ニ短調はダブルシャープが頻繁に出現するので、ここは譜読みに苦労する場面です。bの9小節目からは左手で最低音A#音を鳴らし続け、アルペジオが半音ずつ動きながら変化していきます。この部分はstretto e cresc.の指示があり、テンポを徐々に上げつつ音量も大きくしていきます。bの15小節目で頂点に達し、con forza(力強く)の指示のもと一気に下っていき、嬰ニ短調の属和音で終止します。その場面でrallent.(rallentandoの略。だんだん遅く)しながらテンポを落としていきます。

そしてすぐにTempo I(Tempo Primoのこと。始めのテンポで)になり、aの途中から再開されます。

再びbに進みますが、再現されたbも和声の変化はありません。旋律はところどころパッセージが細かくなっています。

B(3:36~)

中間部Bに入ると同主調ロ短調に転調し、拍子も2/2拍子に変化します。左手は常に3連符を刻み、その上にメロディが乗っかっているという構成です。

この部分ではcの5小節目のメロディの音型(肌色のハイライトの部分)が全体にわたって用いられています。何度も登場するので重要な部分でしょう。またこの部分は強弱の指示が細かく指定されています。音量のコントロールも求められます。最後は途中でト長調を経由して、最後はsmorz.(smorzandoの略)の言葉通り、だんだんと音量を落とし消え入るようにcの部分を終えます。

dの部分(4:15~)では2小節ごとに転調が行われます。嬰ハ短調→ニ短調→嬰ト長調(変イ長調)→嬰ト短調→ホ短調→嬰ヘ長調と目まぐるしく転調していますね。dの部分でも先ほどのcの5小節目の音型が何度も繰り返し使用されています。

再びc(4:44~)に戻り、この部分は和声、メロディの変更もなくそのまま進みます。そしてc'の10小節目でいきなりvVの和音(セカンダリードミナント)が割り込んできます。そして始めのテンポに戻し、Aの部分が再現されます。

A(5:11~)

再びAに進みますが、やはりここでも和声の変化はありません。しかしメロディは一部変奏されて再現されています。risolutoの指示のもと決然と音階を駆け上がり、コーダに向かいます。

コーダ(6:01~)は勢いよく始まりますが、コーダの3小節目でritenuto(テンポを抑えて)となり、5小節目でsenza tempo e legatissimoとなり、テンポは自由になり半音階で下がり行く部分を非常に滑らかに演奏する技術を求められます。そしてrallent.でテンポを落とし、最後の2小節はAdagio(ゆっくりと)となります。legatiss.かつsmorz.をしながら、右手では5音音階(ペンタトニックスケール)を奏でながら、さらにrallent.して消えるように曲を締めます。終わり方に関しては前作の第2番の終わり方と似たような部分があります。

3 終わりに

以上がノクターン第3番の解説でした。いかがでしたか?

第1番、第2番と比べるとショパンの作曲技法の発達が見受けられる作品です。譜読みはロ長調という調性上、臨時記号が多く発生するので見間違えないように注意して読むことが大切です。

またこの第3番の構成は次作のノクターン第4番ヘ長調にも採用されています。緩やかなテンポの部分と中間部の激しい部分はこの第3番と共通する部分でしょう。

和声も分析してみましたけど、やはり半音階が多用されているせいか分析が難しいですね。和声の分析を慣れていない方は、現段階では手を出さない方がいいと思います。古典派の時代の比較的単純な和声をある程度分析できるようになってからするといいと思います。

作品9の他の解説はこちらから

それでは、ご覧いただきありがとうございました。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

皆様の応援の力が励みになります。コンテンツの充実化に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。