亡き王女のためのパヴァーヌ 楽曲分析

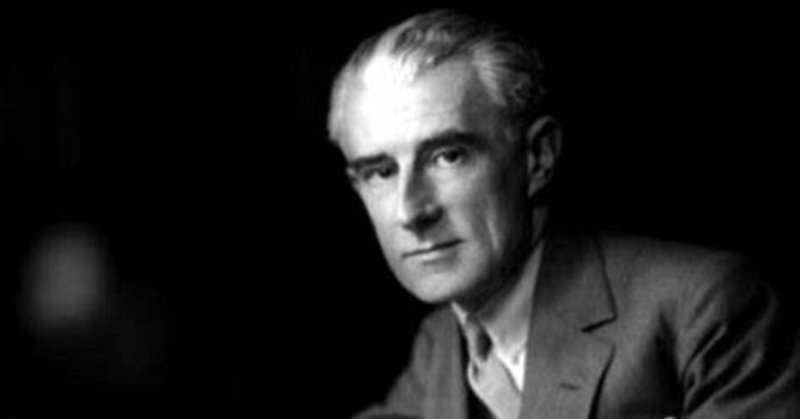

今回はフランスの作曲家、ラヴェル(1875~1937)の代表作『亡き王女のためのパヴァーヌ』の楽曲分析を行います。数多くのピアノ作品を遺したラヴェルにとって初期の代表作といえるこの作品ですが、どのような構造をもっているのでしょうか。早速見てみましょう。

1 拍子、調、構造

拍子は4/4拍子、調はト長調

AーBーAーCーAのロンド形式で作られています。

Aの部分は単調な繰り返しは避けられ、伴奏がそれぞれの部分で変化しています。

ちなみにパヴァーヌというのはもともと舞曲の一種であり、緩やかなテンポで演奏されるのが特徴です。

2 解説

① A 0:06~

楽譜には"Assez doux, mais d'une sonorité large"と書かれています。

意味としては「かなり柔らかく、しかし広がりのある音で」とのことです。

英語でいえば"Quite soft,but with a wide sound"といえばよいでしょうか。

主要な旋律となるAの部分は大半はP(ピアノ。弱くの意味)の指示があります。メロディはとてもシンプルなものですが、和声も三和音(トライアド)だけではなく、7の和音(セブンスコード)、9の和音(ナインスコード)を使い曲に彩りを与えています。不協和音であるこれらの和声を用いて独特な浮遊感を出していますね。

ラヴェルは楽譜上の指示をフランス語で書くことがほとんどなので、ところどころにフランス語による指示が書かれています。

例えば6小節目の"cédez"や8小節目の"En mesure"などですね。

前者は「だんだん遅く」という意味でいわゆる「リタルダンド(rit.)」のことですね。後者は「テンポを戻して」という意味です。「ア・テンポ(a tempo)」のようなことでしょうか。

10小節目で"un peu retenu(少し抑えて)"と指示があり11小節で"En élargissant(だんだん遅く)"し、12小節目の3拍目で"1er Mouvement(最初の速さで)"と目まぐるしくテンポが変わります。フランス語で書かれているので意味を理解するのにも時間がかかるでしょう。

② B 1:07~

Bの部分はロ短調で始まります。ここでは"Très lointain"という指示があります。これは「非常に遠くから」という意味です。ここは解釈が分かれる部分だとは思いますが、旋律がどこか遠くから響いているようなイメージで弾くのかなと私は解釈しています。耳をすませば聞こえてくる。そのようなイメージです。

低音がオクターヴでシ(B)の音を響かせる中、7の和音を多用した旋律が流れます。Bの5小節目でようやく低音の音が変わり、6小節目で"Trés soutenu(音を保って)"をしながら一旦ニ長調で一区切りを打ちます。8小節目からまた同じメロディが繰り返されますが、和声はすべて変えられています。

14小節目の三拍目から”un peu plus lent(やや一層ゆっくりと)”とテンポを落としてBを締めくくります。

③ A 2:25~

2回目のAはメロディはそのまま伴奏が細かくなります。

最初にある"Reprenez le mouvement"は「前のテンポに戻る」という意味なのでこちらもア・テンポと同じ意味でよいでしょう。

④ C 3:28~

Cからは同主調のト短調に転調します。しかしどちらかというとト調のドリア旋法に傾いています。

ここでは"subitement très doux et très lié"という指示があります。

これは「即座に柔らかく、そしてとても滑らかに」という意味です。この部分は和声が一番複雑な部分です。響きを潰さないように丁寧弾くのこころがけるのがいいと思います。この部分も全体的に7の和音の多用が目立ちますね。Cの9小節目の3拍目から"Très grave(とても重々しく)"の指示のもと、一区切りを打ちます。

もう一度Cが繰り返されますが、ここでも装飾音を使って単調な繰り返しを避けています。和声の変化はほぼありません。前半と同じく重々しくCの部分を締めくくります。

⑤ A 5:15~

最後のAは伴奏が16分音部に細分化されています。"marques le chant"の指示通りメロディは「はっきりと歌う」ように演奏しなければいけません。メロディは何も変わらないので伴奏部分が大きくなりすぎないように注意しましょう。後半は2回目のAとほぼ同じです。

最後は”En élargissant beaucoup(だんだん非常に遅くして)"の指示のもとff(フォルテッシモ。非常に強く)で力強く、ト調の空虚5度(ポピュラー音楽ではパワーコードと呼ぶもの。)で曲を締めくくります。

以上となります。いかがでしたか?

やはり時代が近代に近づいた作品だと分析に時間がかかりますね。和声も複雑になりますし。あと指示がフランス語なのでそこを解読するのに時間も取られますね。

では、ご覧いただきありがとうございました。

この他にも楽曲分析を行っております。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲したり

初心者向けの音楽理論の記事を書いています

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

皆様の応援の力が励みになります。コンテンツの充実化に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。