体幹トレーニングをどうやって選択する?

こんにちは!

noteとExthera-Schoolを運営している小林です。

Instagram→(@ryuju.pt)

X→(@Rk_note14)

その他→https://lit.link/plus01

今回のテーマは「症例に応じた体幹トレーニングの選択方法」になります。

こちらの記事を最後まで読むと

・体幹トレーニングの目的を明確にできる

・筋機能分類を完全に理解できる

・それぞれのエクササイズの目的を明確化できる

今回は「体幹トレーニング」について共有していきます。

腰部脊柱管狭窄症患者にドローイン

腰椎分離症にフロントプランク

というように疾患と体幹トレーニングが結びついているような印象がありますし、それぞれの目的が曖昧になっている現状を目にしています。

ドローインであろうとフロントプランクであろうと体幹トレーニングは体幹の安定性をもたらすという考えのもとで実施されています。しかし個々のエクササイズを見ていくともっと細かく目的が異なってきます。

ドローインはこういった時に行うといいかも

デッドバグはこういう時がいいかも

という症例・エクササイズごとに目的を学ぶことで、患者の特徴に合わせて体幹トレーニングを実施することができます!

では始めていきます!

体幹トレーニングの目的

体幹トレーニング自体は患者に展開するだけではなく、健常者からyスポーツ選手まで実施する内容になります。そうすると、それぞれの体幹トレーニングの意味合いが異なってきます。

腰痛患者に行うドローイン

健常者で行うドローイン

スポーツ選手に行うドローイン

展開する対象が変われば処方するエクササイズの目的も異なってきます。

大きく分けて3つの目的があります。

①腰痛治療として

②障害予防として

③パフォーマンス向上として

理学療法士や柔道整復師のようなセラピストの場合は腰痛治療として体幹トレーニングを展開することがほとんどであると思いますし、自身のトレーニングとして体幹トレーニングを行っている方もいるかと思います。

対象が変わればエクササイズの目的も変化するため、それぞれのエクササイズの目的も複数あることがほとんどです。これは体幹トレーニングに限ったことではないです。

肩関節腱板エクササイズに腱板筋力の向上だけではなく、滑走性の改善などといった効果が含まれているように、記事後半で体幹トレーニングの中身を深掘りしていきます。

リハビリとしての体幹トレーニング

よく臨床でも経験する体幹トレーニングは疾患にから生じる考え方であると思っています。というのは脊柱管狭窄症であれば、体幹の安定性を考えてプランクというように抽象化された状態で展開しているのが現状です。

これが覚えて行うエクササイズです。

書籍に記載されている内容のエクササイズを患者の状況を考慮せずに行うものであり、疼痛発生リスクが高い可能性やリハビリを離脱してしまう可能性があります。

なぜそのエクササイズを行うのか?

これを明確にして体幹トレーニングを展開していきたいですね。

腰部の剛体化

臨床で実際に実施されている体幹トレーニングの内容としては…

主に腰部の剛体化を目的としていることが多いです。

いわゆる”体幹を固める”体幹トレーニングであり、フロントプランクが一般的にはイメージしやすいです。

これは体幹筋機能の低下から腰部の不安定性が起きてしまい、疼痛発生までつながる考え方であり、筋機能の改善を目的として行う、もしくは腰部を安定させる目的で実施することが多いと思います。

とはいっても患者の病態は不安定性以外の部分もあり、腰部を剛体化させるエクササイズがいいとも限りません。

もう少し視野を広げていくためにも基礎から復習していきましょう!

なぜ体幹トレーニングを行うのか?

体幹の構造

胸郭や胸椎の部分は構造的に安定しています。しかし、腰部に関しては構造的には腰椎しか存在しないため、不安定です。だからこそ機能的安定性が必要になってきます。

もし筋機能が低下している場合は、腰部の不安定性につながります。

そして筋機能を改善していくのに狙っていくのは、ローカル・グローバルの違いを知ってからです。基本的にはアライメントの影響などによりローカル筋の機能低下が起きやすいです。その状態では体幹の運動制御を苦手としているため、グローバル筋が過剰に収縮してしまうというのが多いケースです。

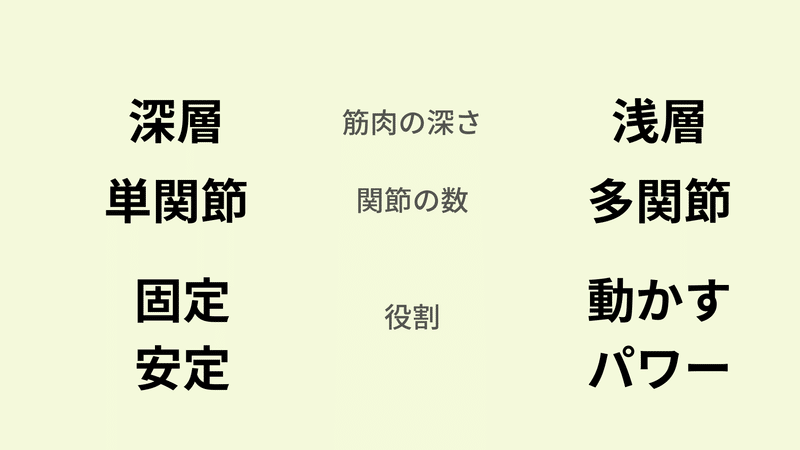

筋機能分類

ローカルとグローバル

先ほど出てきたローカルグローバルですが、体幹筋を2つに分類する考え方です。ローカル筋は小さくて深層に位置している筋肉であり、グローバル筋は大きくて表層にある筋を指しています。

よく書籍などでも出現しているほどの重要な分類方法ですので、これは確実に覚えておきましょう。

ここからはローカル筋とグローバル筋の特徴について共有していきます。この辺りの特徴を知っておかないと体幹トレーニングを展開するときに「どのような機能を改善させるのか」をわからなくなります。

簡単に言えば、目的を見失ってしまいます。

ローカル筋の特徴→持続的かつ先行的な収縮

グローバル筋の特徴→一過性・パワーを生み出す収縮

このような違いがあります。そして他にも多くの違いがあります。ローカル筋は機能低下が生じやすいため、ローカル筋の特徴を知っておけば、反対を思い浮かべるとグローバル筋の特徴を指し示すものになります。

ここでのポイントとしてはローカル筋は先行的な収縮を役割に持っています。先行的な収縮と聞いて、腹横筋や横隔膜の機能を思い浮かべる方がいると思います。腹横筋や横隔膜だけが先行的な収縮を得意としているわけではなく、ローカル筋自体の役割を示しています。

ここからはローカルグローバル以外の筋機能分類を見ていきます。

ローカルグローバルと同じくらい重要な考え方です。

これを知っておくと確実に運動療法の展開がスムースにできます。

もう1つの筋機能分類は…

ここから先は

運動療法マガジン

若手セラピスト向けの運動療法マガジンです。運動療法に悩んでいる方や初学者にオススメです!

運動療法マガジンプラス

通常マガジンの記事に加えてエクササイズ中心の記事を更新します! 動画コンテンツであるため記事が苦手な人におすすめです!

noteをご覧いただき誠にありがとうございます🙇♂️日頃より皆様のご支援があるおかげでnoteを楽しくご提供させていただいています。この内容が多くの方の元でお役に立てることを願っています。noteの売上げは皆様に還元するように利用していきますので宜しくお願いします👊