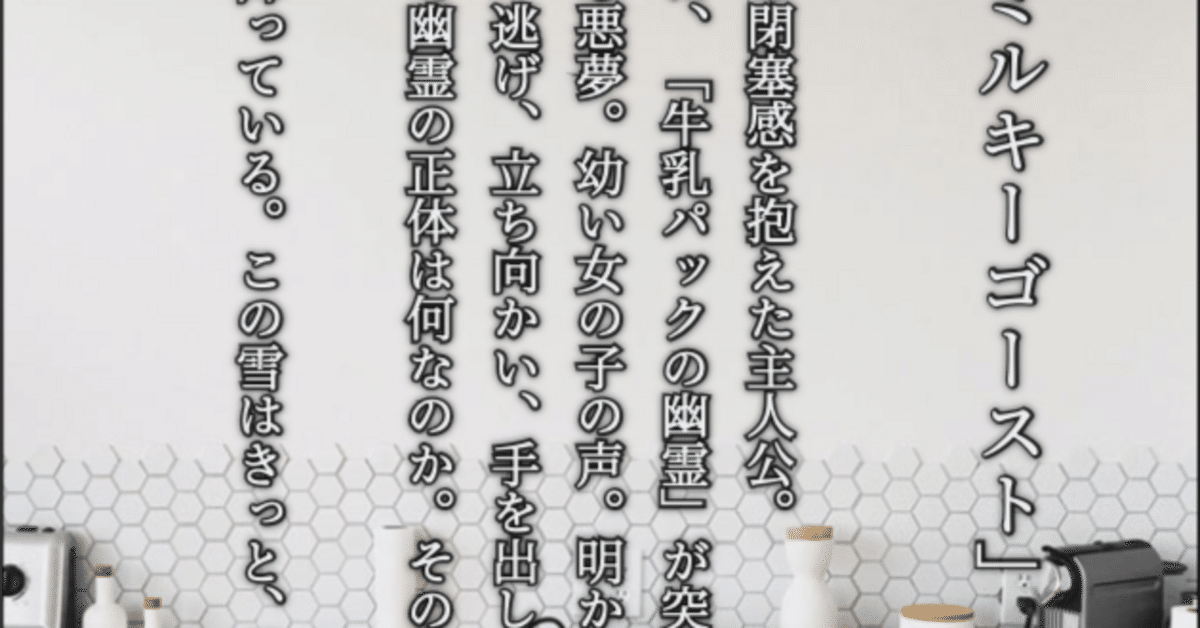

ミルキーゴースト|小説/作:虫我

0

何にだって寿命はある。

寿命、生まれてから死ぬまでの期間と云い換えてもいい。それはもちろん人間に限らず、犬や猫などの動物や、植物にだってある。枯れない花はない。そんなものは造花だけだろう。それに造花でさえも、長い目で見れば、いずれ朽ちる。時間の尺度を永遠的に捉えれば、終わりのないものは存在しない。つまり裏を返して考えてみれば、すべての物質には寿命があると云うことができる。

では、食品はどうだろうか。動植物の例に当てはめて考えてみれば、バラ肉や魚の切り身はもうすでに死んでいるということになる。しかし、それらの食品を死体と捉えている人間は少ない。そもそもそんなことを考えなくても、食品には賞味期限や消費期限という独自の尺度がある。それは、人間の都合によって定められた、明確なデッドライン。つまり生という概念はともかくとしても、食品にも死という概念はあるのだと理解できる。

なんてロジックを——、云い訳を組み立てたところで、目の前の事象が現実味を帯びる訳でもないし、僕がそれを受け入れられる訳でもない。

そもそも死があると仮定できても、その先に何があるかは保証されていないのだから。

アパートの一室の中で僕が目にしたのは、冷蔵庫の中の牛乳パック——

——その幽霊だった。

1

ある冬の深夜二時のことだった。

ふと目が覚めた僕は、自身の異常な空腹に気がついた。いや、空腹だからこそ、目が覚めたのかもしれない。それは卵か先か鶏が先かみたいな話で……。どうでもいいや。

とにかく僕は、『夜食は健康の大敵』なんて格言を大無視して、布団から飛び出しては、簡素な冷蔵庫の扉を開けた。真っ暗な部屋に、青白い光が伸びる。

僕はその中を、欲求の赴くままに手探る。がしかし、というか案の定、中に大したものは入っていなかった。パッと目に映るのは、調味料と納豆と缶チューハイ。典型的な一人暮らしの、貧相な食生活が垣間見えた。落胆が押し寄せ、されど食欲は収まらず、戸棚に袋麺が残っていたかどうか確認しようと、冷蔵庫を閉めようとする。その刹那。

ふと、ドアポケットに入っていた牛乳パックに違和感を覚えた。

こんな牛乳買ったっけな……。

普段は白の背景に牛の写真が乗せられたパッケージの低脂肪牛乳を買うのだが、扉を開けた右のドアポケットにあったのは、水玉模様の牛乳パックだった。青と白の二色、その上に「milk」と書かれている。どこかデフォルメ化されたみたいな、安直なデザイン。

一週間ほどの記憶をたどるが、このパッケージの牛乳を買った覚えがなかった。

よく見ると、その牛乳は小刻みにブレていた。ホログラム映像の電子が乱れるような、そんな感じ。見間違い?

瞬きを数度、目を擦っても目の前の現象は変わらなかった。

寝ぼけてんのかな。

頭を傾げながら、その牛乳を掴む。

掴めない。

「は?」

掴む。掴めない。もう一度、掴む。掴めない。

そんな動作を繰り返し、数分。これが現実に起こっていると、その日の内に理解することは、僕にはできなかった。いつの間にか食欲は霧散し、あまりにも「夢過ぎワロタ」になった僕は、夢の中で夢を見るように、諦めてベッドに転がり込んだ。

元々、幽霊もUFOも信じちゃいない。バカバカしくすら思う。

だから次の日の朝もその次の日も、変わらず存在し続けた幽霊を、僕は信じることができなかった。その現象に対する僕の反応は文章に起こすほどは面白くはないので、とりあえず端折ることにするけれど、あえて何か云えることがあるとするなら、まあ、そうだな。僕がその現象を受け入れるまでに、少なくとも丸一週間は必要だったということだろう。

2

十二月十八日。幽霊が現れてから一週間と一日。

僕はスーパーマーケットの店員として、品出しをしていた。

断っておくがアルバイトではない。れっきとした正社員だ。今年の八月の中旬、『人生の夏休み』と呼ばれる大学生活の、さらにその夏休みに僕は大学を辞めた。理由は詳しく述べないが、当人の不真面目さや不誠実さが祟ったとでも云っておこうか。馬鹿にするなかれ。ある意味でそれは最も勤勉な行いともとれる。『人生の夏休みの「夏休み」』を強制終了させたのだから。褒められてもいいくらいだ。

そんな御託を脳内で完結させつつ、僕は陳列棚に商品を並べる。

魚肉ソーセージ、雪印6Pチーズ、ヨーグルト、ヨーグルト、ヨーグルト——

——低脂肪牛乳。

手が止まる。

「……手止めてたら、またチーフに怒られるよ」

隣で声がして振り向くと、黒木先輩がいた。

黒髪ショートヘア。目元のクマは生来のものらしく、ダウナーな性格をそのまま体現されたかのようだ。僕より半年前に入社したらしいが、年は二つしか離れていない。彼女も僕と同じ穴の狢なのか、大学を中退しているらしく、そういう意味でも先輩だった。

黒木先輩はカートを止めると、同様に商品を並べ始めた。

「今日、雨降るらしいね」作業しながらの雑談もお手のものらしい。

「傘持ってきてるんで」

「浮かない顔だね」

「……幽霊って信じますか?」

「お化けでも見たの?」一瞬、先輩の手が止まるが、すぐに作業が再開される。

「まあ、そんな感じです」

「見間違いとかじゃ?」

「だといいんですけど」

「ふうん……。信じる信じないだったら、その二元論自体が間違いだと思うけどね」

「と云いますと?」

「幻覚は存在すると思う?」

「えっと……幻覚?」

「私の手のひらにリンゴがあるとしよう」そう云って、先輩はジェスチャーをとる。「このりんごは私の目を通してしか存在しない。つまり幻覚だ。さあ、リンゴは物体として存在すると思う?」

「しないでしょ。ないんですから」僕はその空っぽの手の上に、リンゴジュースを乗せた。

ふっ、と笑ったかと思えば、先輩はそのジュースを棚へと戻す。

「じゃあ、『リンゴの幻覚』は? 私が見ている幻覚は、存在すると思う?」

リンゴは存在しないが、その幻に関しては存在しないとは云えない。先輩が云いたいのはおそらくそういうことだろう。しかし——

「……分かんないですよ。はたから見てるだけじゃ」

それは幻覚を見ている当人にしか判断できない。

「そういうことだよ。私には、君が本当に幽霊を見たのかどうか判断できない」

それだけ言い残すと、先輩は立ち上がり、自分のカートを押しながら去っていた。

「嘘なんてついてませんよ……」

彼女の担当箇所に目を向けると、すでに作業は完了していたらしく、端正に整えられた商品たちが輝いているかのようだった。彼女は奇術師なのだろうか? 彼女が通っていたのはマジシャン専門の大学なのかもしれない。対する僕は彼女の三分の一も終わっていなかった。

「おい」

茫然とする僕の後ろに立っていたのは、他の誰でもないチーフだった。脂汗の浮かんだ顔を歪ませて、軽蔑の目を僕に向けていた。

蛙みたいな目だ。僕はチーフのこの目つきが嫌いだった。

「お前、今日ちょっと残れ」

目いっぱいの低音を響かせ、チーフは大きな鷲鼻を膨らませる。

アレはお叱りのサインなので、僕は素直に首肯するしかなかった。

お叱りなんて生優しい表現を使ったが、実際のそれはそんな甘いものではない。

社会人になって𠮟られるというのは相当応えるもので、僕のキャパシティは限界へと確実に近づいていっていた。

今日に限って云えば、そもそもミスらしいミスは一度もしていない。少しの間、手を止めていたことがミスになるなら、閉店間際のあの無意味な時間はなんなんだ。誰もが手を止めてるじゃないか。激務でもなんでもないだろ。一分一秒を争ってる訳でもないだろ‼

罵詈雑言の嵐が止んだのは、閉店時間を優に超えて、日付が変わった頃だった。

狭いロッカールームは薄暗く、雨が窓を叩く音だけが聞こえている。

制服を脱ぎながら、ひと際大きいため息を吐いた。部屋には誰もいない。もうみんな帰ったらしい。

入社してからこういうことは何度もあったが、ここ最近チーフに捕まる頻度が過剰に増えてきてる。僕が一体何をしたというのだ。あの蛙のような眼を思い出す。八つ当たりよりも粘着質の、悪意を持ったものであるのは明確だった。

頭の中が熱い。ぐちゃぐちゃとした思考が雨音に混じって離れない。白い硫酸が血管に入り込んで脳で弾けているみたいだ。

着替えを済ませ、ロッカールームを後にする。店を出ると、雨音がいっそう強く聞こえた。傘がなかったらと想像して、笑ってしまう。

「……」

傘立てに置いたはずの自分の傘がなかった。というか傘が一本もなかった。駐車場にはチーフの車が止めてあるだけで、他に何もない。自転車置き場も同様。

盗まれたのか? 誰に。

不特定多数の有象無象が脳内を高速に駆け巡り、真っ白になる。

「クソっ‼」

傘立てを蹴り上げた。派手な音と水飛沫が跳ね、大量の雨がそれを流す。

呼吸が荒い。気分が晴れるどころか、実体のないレインコートを着ているような鬱陶しさが、僕の神経を逆撫でていた。

黒い何かがこちらを見ていた。僕は黙ってそれを見つめていた。

3

時々、ある夢を見る。色のない夢だ。

瞼を閉じたような光一つない暗闇の中で、僕は眠っている。起き上がろうとして、膝を打つ、額を打つ。暗闇の中にそんな空間はないと知る。箱だ。長方形の箱の中で、僕は眠っている。

吐く息が返ってくるのが分かる。酸素が薄いのが分かる。ここから出られないのが分かる。蹴れど叩けど箱はびくともしないのが分かる。大声で叫んでも意味がないと分かる。この箱の形が棺に似ていることが分かる。

すべてを理解したあとでも、この長い夢が終わらないのが分かる。

4

——ここから出して。

幽霊が言葉を発するところを、僕は初めて目撃した。自動音声みたいな曖昧な、幼い女の子の声。幽霊と云ってもそれは人型でも何でもないんだけど。

「……か…………して」

初めは、聞き間違いだと思った。そうであればいいと思っていた。しかし、冷蔵庫の中から幾度も繰り返される少女の声が、僕の甘い幻想を打ち消した。

「……ここ……ら……て」

時刻は午後五時半。夕日が完全に落ち切る少し前だった。カーテンは閉め切っていて、外の景色は見えない。蛍光灯の無機質な光だけがこの部屋を照らしていた。

「……ここから出して」

両手にさげた買い物袋を、呆然のあまり落とす。ぐしゃ、と音が鳴った。卵でも潰れたのだろう。僕は卵を気にも留めず冷蔵庫を開けた。

幽霊は変わらずドアポケットに収まっている。

「わたしを、ここから出して」音源は確実に、そいつだった。

掴めないと知っているのに、拒否反応が僕にそうさせる。それはゴキブリを見つけたときに、暴力的になってしまうのと似ていた。

何の成果も得られないと分かると、僕は幽霊の隣にある麦茶やら本つゆやらわさびチューブやらを引っ張り出し、ドアポケットを空っぽにする。そして、そのドアポケットも外す。

が、幽霊は、牛乳パックの幽霊は、座標を変えないままだ。そこに透明な棚があるかのように、幽霊は浮いている。

僕は息が上がったまま、ドアの開閉を繰り返す。幽霊は連動しているのかいないのか、ドアに埋め込んだり、怪しい挙動で真横になったり、まるでゲームのバグだ。

「わたしを、ここから出して」

声はどんどん増幅し、トンネルの中かのように反響した。耳がキンキンする。何の抑揚もないのに、赤子の悲鳴のように不安を煽る。酷く矛盾律を孕んだ声。

何を云ってんだそもそもなんで幽霊が喋ってんだというか牛乳ってどういうことだよわたしをここから出す、てわたしここから出、わたここから的な意味でもなんでも、ああ頭がずっとぐちゃぐちゃしてわたしたしたしここここここから出出してうるさいんだってさっきから出して出して出してってなんどさけんだってくらやみなんだからしかたないだろう出しててし出ってこの表現も陳腐でありきたりでああもう視覚的効果しかないじゃんかいい加減音声として正しい表記をしめせってして出しし出て出して出出出出して出して出して出出出して出ししててして出して出してええええええええ——

「——五月蠅い‼」

気づくと声は止んでいた。代わりに横倒しになった冷蔵庫と、外れたコンセントが手持ち無沙汰に僕を見ていた。冷蔵庫の駆動音すらなくなった部屋は、寒々しいくらい静かだった。

おいおい誰がここまでしろって云ったんだよ。

呼吸が落ち着くのを待つ。頭に巡っていた血がだんだんと引いているのを実感する。それに合わせて、上下する肩がだんだんとゆっくりになっていた。

冷静になった頭が思考を始める。今のは何だったのか。明確な声は幻聴ではない。

そうだ、幽霊は?

視線を冷蔵庫に向ける。幽霊はどこにも見当たらなかった。それはそうかもしれない。仰向けに倒れてしまったのだから。無機的な四角い白の塊があるだけ。

あ、まずい。

この冷蔵庫が賃貸の設備品だったことを思い出す。随分と乱暴に扱ってしまった。傷が残ってなければいいのだが。床も。

立て直そうと一歩近づいたとき、足の濡れる感覚が僕を襲った。

トクトクトク。フローリングの網目をなぞるように、その液体は冷蔵庫の隙間から流れていた。白い広がり。まるで血だ。冷蔵庫が刺されて出血死、……みたいな。

瞬く間に両足を浸す。染み出してはいない。幽霊だからだ。本物ではないのだ。この液体は何なんだろうか。液体の幽霊なのか、幽霊の液体なのか。これは卵か先か鶏が先かという問題ではなく、五条悟だから最強なのか最強だから五条悟なのか、という命題に近い気がする——

——以上の思考は目の前の事象から拒絶だ。

僕は現実逃避に陥っていた。いつまでもこうして無駄な思考に耽ることができたらいいのにと思う。しかし、そういう訳もいくまい。逃げ場所がなくなった。というのも床が水没した。足首までの高さ、牛乳が僕の部屋を満たしていた。

「わたしを、ここから出して」

冗談がキツイ。正直笑えないレベルまで来ている。

トクトクトクトク。白い海は、玄関に流れ返って波になり、もう一度、こちらに向かってくる。冷蔵庫を直視している僕の真後ろで、ごぽっ、という音がした。まるで排水口が逆流するみたいな、泉が湧き出るみたいな音。それは比喩でもなんでもなく、僕の背後で牛乳が湧き出ていた。徐々に増幅し、やがて僕の胸の高さまで。そして人の形だった。人型の噴水だ。

僕はいつの間にかへたり込んでいた。

幽霊が形を持つならば、きっとこんな風なのだろうとふと思う。こんな風も何も、それは幽霊そのものなのだけど。何枚ものレースのカーテンが溢れ出ては消える。そんな人型が『手』を伸ばし始める。そして『指』を。それを僕へと向ける。

「私をここから出して」

自分の唇が痙攣して、上手く語を成せないと気づく。それを嚙み砕くように、僕は幽霊に尋ねた。

「……お前は、何なんだよ」

幽霊は何も云わず、ただ前へ前へと進む。指先は変わらず、糾弾するかのように、僕を指示していた。幽霊は死者の怨念だ。僕は今の今までそのことを忘れていた。

「ぼ、僕が、僕が一体何をしたって云うんだ‼」

幽霊は何も答えず、ただ僕の目の前で静止した。ごぽごぽという不気味な音を全身で響かせ、刹那的に変化し続ける顔を僕に近づける。水滴が跳ねて素肌を濡らした。

手が伸びる。指先が僕の目玉に向かって伸びてくる。

「私をここから出して」

指が僕の目に食い込む。感覚はない。物体ではないから。ただ冷たい。そのまま手が腕が全身が、僕の中を通過していく。

僕がいつ意識を手放したのか、僕自身理解らない。

5

「だからこの物語は君の一人称記述なんだよ」

「……どういう意味——っていうか、なんで、先輩がここにいるんですか?」

「なんでって、君が呼んだんでしょ。『幽霊が、幽霊が~』なんて情けない声出して。助けてくれって私に電話くれたじゃん」黒木先輩はそう云い、ブランコから飛び降りた。見事な着地を決め、真顔で僕に近づいた。「覚えてないの?」

「ああ、……そうでしたっけ」

空はもう暗かった。時計を見ると九時になっている。

「それで、君の話を聞こうか」

僕はそのまま先輩に促されるまま、ここ一週間の事象を事細かに説明した。先輩はふうん、なんて相槌を打ちながら耳を傾けていた。話し終えると一休のような神妙な顔をして沈黙を貫き、そして口を開いた。

「よく分かんないね」

「……」

「そんな含みのあるガッカリ顔しないでくれる?」先輩は眉一つ動かさず、首を傾げた。

「いや、すみません。自分から呼んだ手前、下手なこと云えなくて」

「お、悪口か?」

「とはいえ、意味不明なことに変わりありませんよ。先輩、何か知恵はないんですか。こういう分野は専売特許だと小耳にしましたが」

「それは違うよ、後輩。私の専門は人間心理だ。死人については門外漢。それに人間心理も三年ちょっとで退学し(やめ)ちゃったし」

「なんで辞めたんですか」

「うーん?」先輩はわざとらしい声でごまかした。

「秘密♡」

顔は真顔だからこれが恐ろしい。

「とりあえず案内してくれる? いるんでしょ、幽霊」

そう云って先輩は大きく伸びをした。

僕のアパートの一室、201号室の扉を前にしたのは、それから十分後のことだった。

「じゃあ、開けますよ」

別にゴキブリでもいる訳でもないけれど、冷蔵庫の中にしかいないと思っていた異物が、絶対的安全圏を越えて外に出たのだ。今まさに一枚隔てたこの扉の向こうで待ち伏せをしている可能性がある。普段慣れ親しんだ自分の家が、どうしてこんなに禍々しい雰囲気を醸し出すのだろうか。開けてはならない、という警告が全身に木霊していた。

じんわりと汗が流れる。

「あ」

ドアノブを握ったまま微動だにしない僕に痺れを切らしたのか。先輩は僕の手を上から覆い回し、ドアを開けた。

「さっさと行くよ」

ばたんと閉まる。僕は慌てて中に入った。

「……で、幽霊がどうって?」先輩は玄関の前で僕に向き直り、首を傾げた。

あれだけ浸水していたのが嘘のように、自室はいつも通りの空間だった。幽霊はどこにもいない。おいおい。これじゃあまるで僕が噓つきみたいじゃないか。

「いや、いたんですよ‼ ついさっき。……あッ、そうだ。冷蔵庫‼」

冷蔵庫の中の牛乳パックの幽霊。アレは現れてから一度も消えてない。

僕は冷蔵庫のドアを開け、その存在を確かめた。

いた。やはりいた。変わらずドアポケットの位置に(ドアポケットそのものは外してそのままにしていたのを忘れていた)浮遊している。

「ほら、先輩、これ。これですよ。云ってた幽霊は」僕は幽霊を指さす。

先輩は何も云わず、ただ顎に片手を添えていた。その視線は確かに僕の指先へと向けられている。やはり実物を見ると固まってしまうものなんだろう。それにしてはもう少し驚いてもよさそうではあるが。

先輩は考え込む仕草を維持したまま、口を開いた。

「……少し現実的な話をしようか。以前君に、リンゴの幻覚の話をしたね。あれは机上論でそう考えることができるという意味合いで述べたんだけどね。いざこうして前にすると、また別の話をしなければならないかもしれないんだよ。もう一度云うが、私の専門は人間心理であって、私は霊能力者でもなんでもない」

滔々と語りだす先輩に、僕は呆然と立ち尽くす。正直、先輩が何を云いたいのかまったく分からなかった。

「何の話ですか?」

「端的に云おうか、私には何も見えない。そこが冷蔵庫の白い壁面にしか見えないんだよ」

「え?」

いや、だって、目の前にあるじゃん。

「何も君が嘘をついてるなんて云わないよ。ただ私には見えない。それだけだ。典型的なリンゴの幻覚だね、これは」

先輩が嘘をついている様子はない。

これは、僕にしか見えていないのか……。

「とりあえず外に出よう。これ以上何の収穫もなさそうだし」

引き留めようとしたが、何も言葉が浮かばず、僕はそのまま先輩の後に続いた。

住宅街は静かで、僕たちもそれに倣って何も喋らなかった。空には星はなく、雨が降る訳でもないのに重い雲が空を覆っていた。足音が二つ、並んで響くだけ。

「君、休日は何をしてるんだい」

「……特に何も」

「散歩は久々かい?」

「ええ、まあ」

「君は?」

「え?」

「君は、なんで学校を辞めたんだって訊いてるんだよ」

先輩は声のトーンを変えず、淡々と訊ねる。

「それは、……普通に学業不振と云いますか、怠惰と云いますか」

曖昧に濁す僕を見透かすように、先輩はきっぱりと云った。

「そういうことが訊きたいんじゃないよ。云い方を変えようか。何が君をそこまで追い詰めた。君はそこで何を知ったんだ」

「ちょ、ちょっと待ってください。誤解してますよ。いくら僕が幻覚に苛まれてるからといって、僕には先輩の考えているような理由はありません。別に人間関係が上手くいってなかった訳じゃないし、強烈な出来事が起きた訳でもないんですから。単に僕の怠け癖が——」

「違うよ。それは違う。君は怠慢をその原因に挙げるが、それは矛盾してる。学校を辞めて自室で一人腐る訳でもなくすぐに社会に出てるし、何より君は誰よりもよく働くじゃないか」

「誰よりも? 僕が?」

「休まず遅刻もせず、何を云われても反論せず、黙々とやってる」

「でも、仕事遅いじゃないですか、僕」

事実、先輩と横並びで作業して、僕の方が圧倒的に遅れを取っていた。

「関係ないよ。業務効率と本人のやる気は関係ない。それに、早ければ早いほど暇だしね。時間一杯丁寧にやる方がいいさ」

「でもチーフが——」

「チーフは新人いびりで有名だからね。そのうち訴えられるよ。君も、あんなのは聞き流しとけばいいから」

「でも、勉学と仕事は違いますよ」

「詭弁だね」

何も云えず固まる僕を尻目に、先輩はベンチに座り込んだ。

「……君みたいな子がいたんだよ。大学時代ね」そう云って先輩は始めた。「真面目で几帳面な性格なのに、自分を客観視することが苦手でね。思いつめた顔をしては、心ここにあらずって感じで。何悩んでのって聞いても、何にも悩んでないですよって笑ってね。噓つきだよ。外野からしたらバカみたいなことで行き詰まってんだろうなって思うけど。当人には重要なことらしいからね。……幻覚だ。リンゴの幻覚だよ。ほんと」

先輩はそう吐き捨てるように云うと、煙草を取り出して火をつけた。

「……煙草、吸うんすね」

「君は統合失調症の可能性があるから病院に行った方がいい。私から云えるのはそんだけ」

僕は先輩がそれを吸いきるまで口を噤んでいた。

何か云おうか、と思ったが、生憎何も思い浮かばない。

「……もしも、君が見た幽霊が本物だと云うのなら、私じゃなくて他に訊ねるべきとこがあるよ。幽霊は、君の部屋にしかいないんだろ?」

先輩は、まだ燃えている煙草を口から離し、呆然とする僕の口元へ移した。

「霊媒師じゃないよ。分かるだろ」と、いたずらっ子のように笑う。真顔が崩れるのを、僕は初めて見た気がする。

僕はその顔に見惚れつつ、煙草の煙でしっかりとむせていた。

6

翌日、僕は不動産会社に電話をかけた。

要件はもちろん、この家が事故物件か否かについてだった。賃貸住宅が事故物件だった場合、貸主には告知義務がある。告知するのは仲介者である不動産だが、貸主が故意に情報を伏せていた場合、不動産にも知りようがないので借主には告知されないのだ。そして、告知義務には期限がある。三年が過ぎれば義務は生じない。また一度誰かが入居すれば、その次からの契約時に、同様に告知はしなくてよくなる。

この家は大学を辞めてから入居した家で、まだ二か月間しか滞在していなかった。家賃は安かったが破格の値段という訳でもなく、今の今まで何のトラブルもなく過ごしていたおかげで、ここが事故物件だという発想は湧かなかった。

契約時、僕はここが事故物件であると知らされていない。

単純に誰も死んでいない普通のアパートだからそうなのだろうか。あるいは——

僕は何を期待しているのだろうか。

電話越しに「実は四年前に牛乳パックが首を吊りまして」なんて云われたら満足するのだろうか。実際のところ何とも云えない。それでも、アレを見た後でこの家に何の異常もないと信じることは僕にはできなかった。もしそうなら、僕は自分自身を疑い続ける羽目になるのだろう。そうなれば僕は、先輩の云う通り一度診てもらった方がいいだろう。あるいはもう、手遅れなのかもしれない。

そんな可能性は想像に難くないけど、想像したい訳じゃない。だから僕はどちらかと云うと後者の可能性を望んでいた。つまり人が死んでる方に、僕は賭けていた。

とち狂ってると思わずにはいられない。

「えーっとですね」間延びした声が機械越しに聞こえる。なんだか緊張感のない声だ。

「亡くなられてますね、一人」電話越しの主はあっけなく答えた。

「いつ、どんな⁉」つい食い気味に訊ねてしまう。

「まあ、個人情報なんであんまり詳しいことは云えませんが——」

内容をまとめるとこうなる。

・亡くなったのは三十代の女性。首吊り自殺。死後の発見は早く、匂いなどは清掃後まったく残っていない。約五年前の出来事。過去に一度入居者がいたが、特に苦情などはなかった。

僕は次いで大家の元へ訪ねた。

大家は一階のロビーの渡り廊下を越した先にある一回り大きな事務所にいた。

「なんの用」インターホンを押して数十秒、中から銀縁眼鏡を掛けた初老の男性が現れた。

「自室のことでご相談がありまして」

大家は僕のことを一瞥すると、「……まあ、入んな」と呟いた。

中は殺風景で特に記述する要素なし。電灯の明かりが消えかかって不気味だった。

「単刀直入に、201号室で亡くなられた方についてお聞きしたいのですが」

「何、幽霊でも見たの?」と幾分つまらなさそうに大家は訊いた。

「まあ、そうなんですけど」

「駄目だよ。個人情報を守る義務があるからね」帰んな、と大家は席を立とうとした。

「条件があります」

大家の眉がピクリと動いたのを確かに見た。

「僕はここを転居する気でいます。もし何か話してくれるなら、転居するのを取りやめます」

これは何ら事前に考えたものではなく、咄嗟に口からついて出たもので、僕はこのときのことをしばらく後悔する羽目になる。

「おいおい、お前さんが引っ越そうが、新しい入居者を呼び込めばいいだけだろう。それにあんた、お化けに困ってんだろ? より詳しく訊いたら眠れなくなるぞ。あんたが損するだけの条件だろう、それは」

大家の云うことはまったくの正論であって、反論の余地一つなかった。

大家は、正鵠を打たれ固まる僕を一笑すると、椅子に座り直した。

「だがまあ、構わんよ。あんたがただの見間違いをしたという話もあるだろうし、それに、個人情報を知られて困る人間はもういないだろうしね」

「どういうことですか?」

そうして大家は腰を据えて話始めた。

森下かおり。それが前々入居者、つまり201号室で亡くなった女性の名前だった。彼女は五年前首を吊って自殺したが、そもそも十数年以上前からこのアパートに住んでいる、いわゆる古株だった。一人暮らしという訳ではなく、小学生になる娘、森下栞と同居していた。

彼女がここに越してくるとき、大家は深夜に扉を叩く音に起こされたという。彼女は息を切らしながら、「住まわせてください」と少ない荷物を持って懇願した。その身なりを見て、当時の大家は肝を冷やしたらしい。顔には殴られた痕。唇は切れていて、擦り傷だらけの裸足のまま、そしてその腕には、まだ赤ん坊の娘を抱いていた。

突き返す訳にもいかず了承したものの、出自も分からない人間を入居させてよかったのかと一時は悩んだそうな。が、その後、彼女が家賃を踏み倒すことはなかった。

「強い女性だったよ」

必ずその小さな命を守り抜くという意思。彼女の眼の奥にはその輝きがあった。

とはいえ日中夜働き詰めの毎日だったからか、子守どころではなかったらしい。娘は家で一人いることが常で、彼女には誰にも頼る伝手がないというのは容易に理解できた。一度大家がその役を受け負おうかと提案したが、毅然とした態度で断られたらしい。「ご迷惑をおかけしますので」。彼女はそうして自らを律することで、今まであらゆることから耐えてきたのだろう。

そしてそれが長く続かないことも、大家は経験上知っていた。

「栞ちゃんが小学校に上がったくらいからね。よく怒鳴り声が聞こえてきたんだよ」

彼女が壊れるのは想像に難くなかった。

限界はとうに来ていたのかもしれない。一度の決壊は加速的に連鎖していく。その矛先はたった一人の、まだ小さな同居人に向けられた。

「学校に行く時間にね。栞ちゃんと階段ですれ違ったんだ。茶色いランドセルを前で背負ってね。あの子はよくランドセルを背中で背負わず、前で持っていたんだ。変な癖だと思ったよ。でもああいう年頃の子の考えることはよく分かんないから、深く気に留めることはなかったんだ。『おはようございます』って俯き加減で云ってね。ふとした拍子にあの子、階段を踏み外して転落したんだ。大した高さじゃなかったから、ほとんどケガはなかったけどね。シャツが捲れてね、背中が見えたんだ。私は息を呑んだよ。酷いやけど痕があった。見間違いであって欲しいと思ったよ。でも、違った。あの子がランドセルを前で背負うのは、傷が痛むからだと、確信的な閃きにぞっとしたよ。数年前のあのとき、無理やりにでも彼女を手助けしてやればよかったとも同時に後悔した。これからあの子たちのために何ができるだろうのかとも考えたさ。でも、手遅れとしか思えなかった。栞ちゃんのことを考えれば、今すぐにでも彼女の元を離れさせた方がいい。しかし私は知っている。彼女にとって自分の娘だけが心の拠り所であって、生きる意味だろうと。愛と憎しみが混在するのは何も可笑しいことじゃない。今あの親子を繋いでいるのは、煮詰まった感情だろう。それでも彼女のことを思うと、娘との仲を引き裂くのは酷だと思った。だから私は、……何もしなかった」

懐かしむような諦めるような声で、大家は告白した。

しかし、大家の選択がどうであれ、二人の仲は引き裂かれる。

「栞ちゃんが失踪した」

今から六年前の冬の話だ。当時、森下栞は小学五年生で学校からの帰宅後、おつかいを頼まれて近所のスーパーまで一人行ったのだという。そして、消えた。何の痕跡も残さないまま、忽然と姿を消した。おそらく事件に巻き込まれたというのが警察側の決定だったが、その実態はまるで分かっていない。身代金などなかったことから愉快犯によるものだと考えられたが、犯行に一切の手掛かりがなかったことから、被害者自身が犯行に協力したものと思われる。

「ただ事件に巻き込まれただけなのだろうか。私には栞ちゃんが何を考えていたのか分からない。私には、栞ちゃんが今の環境から逃げ出したいと思っての行動だったように思える。

……私はね、彼女が、森下かおりがここを初めて訪れた日のことを思い出したよ。彼女のあの必死さ。彼女もまた栞ちゃんと同じように、どこかの町から逃げ出してきたように見えた。運命なんて言葉があるけれど、奇妙なものだよ。血、なのかな。逃げ出した先からまた逃げ出す。カルマってやつなのかね。彼女たちは一体どこに行きたいんだろうね」

森下栞の失踪後、やはり母親にとって娘は精神的支柱だったのか。完全に壊れてしまった。廃人と化し、日がな一日部屋に籠る。失踪から丸一年して、母親、森下かおりは首を吊った。

「正直な話、これは私の独白で、いつか誰かに聞いて欲しかったのかもしれない」

大家はそう、力なく笑った。

7

自室に戻った僕は、何を思うでもなく、パソコンを立ち上げた。そして検索欄にここの市町村を打ち込み、失踪事件と加えてからエンターキーを押した。

一番上にヒットしたニュースサイトを開く。スクロールして文言を読み込む。

記事には大家が云った通りの内容が記されていた。『小五女児行方不明 誘拐事件か』。警察の捜査は進展していないのか、特段新しいことは書かれていなかった。

ふと手が止まった。

写真があった。森下栞の顔写真だ。集合写真から切り取ったらしいもので、他の子どもはモザイク越しにでも笑顔を浮かべているのが分かるが、森下栞の表情にそんな色は読み取れない。利発なそうな少女だと思った。写真の具合なのか、大家の話を聞いたからなのか、どうにも前向きな表情には思えなかった。

「ここから出して……」

その声が自分の喉から出たものであると、しばらく気づかなかった。

あの幽霊は結局のところ誰の幽霊なのだろうか。亡くなった母親の? それとも娘? なぜ牛乳パックなんだろうか。森下栞は、今どこにいるんだろうか。

ごぽごぽ、と音がした。

振り返ると、また冷蔵庫から牛乳が零れていた。白い液体が床に飛び散っている。ふと、真横に気配を感じ、視線を戻す。そいつはすぐそこにいた。いつも間に形になったのか、人型として僕のパソコンを覗いていた。水滴が弾け、頬を濡らす。

本来の僕ならここで悲鳴を上げ、逃げ出すのだろう。しかし、なぜだかまったくそんな気が起きなかった。

僕には興味ないのか、まじまじとパソコンを見つめている。

「ここから出して」

流れ続ける液体と相まってか、僕には、無機質だったその声が、泣きじゃくる子供の声に聞こえた。知らない町で迷子になった夕暮れような気分だ。

「お前は、……誰なんだ」

幽霊は何も答えず、ただ冷蔵庫がある方向に指を向けた。

僕は、いつか部屋が幻影で浸水した日を思い出していた。あの日の僕は幽霊に詰め寄られ失神したのだ。指先を僕に向けて、「ここから出して」と呪詛のように呟く。

もしあの指先が僕を示していなかったとしたら。

あれは何かのメッセージではないのか。ふいに浮かんだ仮説が、脳内で増幅する。

現に今幽霊は、僕ではなく、あの日僕がへたり込んでいた冷蔵庫側の壁を指さしている。

「あそこに何かあるのか?」

幽霊は、一歩、一歩と壁に近づき、指先をその壁に当てる。

大粒の液体が全身から溢れ、床に零れた。まるで世界でたった一人ぼっちになってしまったかみたいに、幽霊は泣いた。泣いていたのだ。

「私を、ここから出して」

8

壁には何もなかった。汚れも落書きもない。もしかしたら清掃前にあった何かを示しているのかもしれなかったが、今となっては確かめるすべもない。何の意味もない行為だったのだろうか。いや、あれは間違いなく何かのメッセージだ。だとして、他に何が考えられる。

——ここから出して。

方角? 外にあるものを指しているのか?

その日の夜。僕は夢を見た。また、あの色のない夢だ。

僕は夢の間だけ何度もこの夢を見ていることを忘れる。いつも同じように、立ち上がろうとして頭をぶつけ、膝を打ち、叫んだり暴れたりして脱出を試みる。それがすべて終わったあとでも、夢に変化はない。ずっと暗闇のままだ。

しかし、今回は違った。

揺れ。大地震でも起きたかのように、僕は箱の中でシェイクされる。あちこちを打撲しながら、揺れが収まったとき、僕は——というか箱は、横倒しではなく、縦向きになっていた。仰向けではなく、直立。

そして、暗闇が終わった。

景色が変わる。

町だ。それは僕が住んでいるアパートの近く。空は曇天だが光は淡い。一歩、進もうとして、僕は見えない壁にぶつかる。箱だ。僕はまだ箱の中にいる。手を伸ばすことも膝を曲げることも、案の定ままならない。吐く息が返ってくる。息苦しさはまだ続いていた。

僕が見えない檻に四苦八苦しているとき、視界の端に小さな女の子が映った。

その横顔を見たとき、僕は息を吞んだ。森下栞だった。

僕は何を思ったのか、彼女を追いかけようとした。そして見えない檻にぶつかる。彼女が視界から消えたとき、一瞬の暗闇のあと、また景色が変わった。

住宅街だ。と云っても、人通りの多いところではなく、空き家や細い路地などが入り組んだ場所だった。森下栞の姿がある。彼女は、左手にビニール袋を持ったまま歩いていた。スーパーの帰りなのだろうか。

彼女の後ろをついて行くように、カメラは切り替わっていく。

そして彼女は出会った。

黒いもやでできた人間が、彼女の前に立ち塞がっていた。彼女の身長よりもはるかに高く、大きい。彼女は逃げるでもなく叫ぶでもなく、震えていた。

黒いもやは、彼女に語り掛ける。僕にはそのやり取りは聞こえなかった。一瞬、彼女の表情に明るい光が灯ったのを、僕は見逃すことができなかった。

そして、彼女は手を引かれ、路地裏を通り、車に乗せられた。車には同じような黒いもやが二人いた。直前で戸惑う彼女を無理やり乗せて、車は走っていた。暴れる彼女をガムテープでくくりつけ、

それから、彼女は——

長い夢は終わらなかった。

9

目が覚めたとき、僕は胃液をトイレにぶちまけた。朝日はまだ昇っていないが、目は完全に覚め切っている。怒りと悲しみとよだれと鼻水でぐちゃぐちゃになった顔で、僕は冷蔵庫を開けた。牛乳パックの幽霊は、相も変わらずそこにあった。僕は冷蔵庫の中身すべてを掻き出すと、コンセントを抜いて、冷蔵庫ごと持ち上げた。そのまま外を出て、階段を降りる。駐車場に向かい、後部座席に投げ入れた。いくら中が空だとは云え、一気に運ぶのは腕が死ぬ。だが四の五の云ってられない。冷蔵庫の中に幽霊がいることを確認すると、一度服を着替えに戻り、僕は車を走らせた。

夢の中で見た映像。あれが本当に起きたかどうか分からない。ただ僕が作りだした架空の話なのかもしれないし、夢で見たあの現場はどこにも実在してない場所なのかもしれない。

そんな思考回路を巡らせても、僕はアクセルを離す気は起きなかった。

僕はあの夢を遡るように、ハンドルを握る。それでも時間が経てば経つほど夢の内容は薄れ、どこに向かえばいいか分からなくなる。

「おい、僕はどこに行けばいいんだ‼」

朝にしてはまだ暗い。車のライトが照らしている道が、覚束ないものに見えた。

ごぽごぽごぽごぽ。助手席には幽霊がいた。

幽霊は指先を前に向けたり、右にしたり左にしたり、まるで方位磁石のような動きをしていた。湧き水がごとく増える液体がまるでプールみたいだなって思ってますここから先どこへ向かうべきなのか訊ねる三百メートル先右左右右右左次の次の次の信号機を夢の内容は嘘であって欲しいと願っているのか実際右ですnキロメートル目的地はありません夢ならさっさと覚めて欲しいのか夢の中で夢を見ているのかごぽごぽごぽごぽごぽごぽだから溺れるって云ってんじゃんか車の中で溺死するくらいならここからどこに向かえばいいか訊いてんだってぽだから溺れる号機を夢の内容は嘘であって欲しいと願っているのか実際右ですnキロメートル目的地はありま左右右右液体がまるでここから先どこへ向かうべきなのか。

幽霊が最後に示した場所は、森の中だった。かつてキャンプ場だった場所で、ここに訪れる人間は誰もいない。

幽霊は気づくと外に出ていた。僕も車から降り、後に続く。それからどうしたのだろうか。草木を掻き分け、獣道をただ歩く。空の明かりは僅かで、目の前の幽霊だけが頼りだった。何の音もしない。風も鳥も、存在するのを止めたみたいだった。

幽霊が立ち止まり、指先を地面に向けた。

「ここから出して」

地面は掘り返されたような跡があった。

僕は手ごろな太い木の枝を見つけると、白い息を吐きながら、何度も何度もその地面を抉る。とにかく無心に、何も考えず、腕を動かす。それから一時間以上経ったのだろうか。朝日が昇り、辺りを照らす。視界が完全に明瞭になった頃、僕は黒い袋に入った、森下栞の遺体を見つけた。ぐちゃぐちゃになった中身からは判別できなかったが、僕は確信した。

酷く汚れたシャツのロゴが、あの牛乳のパッケージだったからだ。

エピローグ

「結局、あれからどうなったのさ」

僕は助手席に凭れかかり、先輩の運転する車に揺られていた。

僕はあのあと警察に通報し、長い事情聴取を受けたあと、事件と関係がないと結論づけられ解放された。真っ暗闇の中懐中電灯もなく一人で森に立ち入ったことから、警察には正気を疑うような目で見られたが、まあ、やむを得ないだろう。

「実際、あの遺体は森下栞のものだったんだろう? つまり君は幽霊のお願いを聞いた訳だ」

ここから出して。あれは本当に森下栞の願いだったのだろうか。僕にはそれだけには思えなかった。あれは、あの幽霊は、森下母娘のカルマだったのではないだろうか。今の境遇から逃げ出して、次の環境で生まれ落ちたものが、そこから逃げ出す。永遠的な繰り返し。彼女たちはその運命の輪から解放されたかったように、僕には思えた。

なんて考えても仕方のない話で、死人に口なし、生者には解釈しか許されていない。事実を語ることはできないのだ。

「自分で振り返ってみても、馬鹿げてると思いますよ」

あの日以来、幽霊の姿は見ていない。あの二週間ほどの出来事がすべて夢だったみたいだ。自分があの間まるで正気を失っていたのだとも思える。

「次、同じようなことがあっても僕は信じないでしょうね」

「さあて、どうだか」

ハンドルを切りながら、先輩は笑った。

スピーカーからは『the pillows』の曲が流れていた。窓越しの風景は変わり続ける。曲が切り替わったとき、空から乳白色の雪が降り落ちた。

僕がなぜ幽霊を見たのか。どういう因縁があるのか分からない。でも、もし、あの幽霊の正体が彼女たちのカルマだとしたら、……僕にも共通点がない訳ではない。

「……実のところ、僕が学校を辞めた理由は、本当に大した理由じゃないんですよ」そうして僕は最後の告白を始めた。

「全寮制の高校に通っていたんです。それは単純な動機で、家族からなるべく離れたくてですね。それに中学の知り合いもあまり好きじゃなかった。僕が住んでた町の何もかもが癪に触って嫌いだったんです。だから、ここから離れれば上手くいくって思い込んで……」

「でも、そうじゃなかった?」先輩は正面を向いたまま、訊ねた。

「牢獄って云ったら流石に云いすぎなんですけど、勉強勉強勉強って感じで、自由な時間なんてほとんどなかったんです。だから大学に入れば、ホントの自由があるって」

「あはは、なるほどね」

「大学に入って最初こそは楽しかったんですけど……」

三年間の反動もあったと思う。日々襲いくる虚無感と、モラトリアムがじわじわと減っていく恐怖感。僕にこれらを対処するすべはなかった。自由なんてどこにもないと知ったとき、僕は幻滅していた。それはあらゆるものへの幻滅だった。

「やっぱ、口出したら、ほんと、……くだらない」

「そんなもんだよ、きっとね」

雪が降っている。この雪はきっと、積もらない。

11

冷蔵庫を開けると、見覚えない牛乳パックがあった。それは見たことないパッケージとかそういう訳ではなく、ただ単純に買った覚えがないものだった。僕はあの事件以来、牛乳に対して一種の忌避感を募らせていた。だからそもそも牛乳なんて買ってないのだ。しかし、目の前の現実を受け入れない訳にはいかない。僕は牛乳を手に取り確認してみる。開封済みで中身が半分ほど減っていた。

「あ」

その牛乳は消費期限が過ぎていた。二ヶ月以上。

作:虫我

この作品は、総合表現サークル“P.Name”会誌「P.ink」学祭号に収録されています。

今年1月3日から1月7日の間、学祭号書き下ろし作品を順次投稿しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?