南方熊楠〜「知」の曼荼羅を漂う〜

1889年、浅草。

2人の学生と思しき男が寄席から出てきた。

「やはり圓朝の怪談ものはいいな。あな言われん艶がある」

いがぐり頭のどこか垢抜けぬ雰囲気の男の言葉に隣りの背の高い男が頷く。鼻筋が通り、程よく上がった眉は男を引き締まった雰囲気にも、やや神経質にも見せている。

「あの声だな。何度聴いても飽きん。ところで正岡※、南方(みなかた)という男を知っているか?」

※ 正岡常規 のちの正岡子規。俳人

「む?金之助※と同じ年に落第したとかいう、あの変わり者か?確か菌やらキノコやらが好きで暇さえあれば山を駆け回ってるゆう」

※ 夏目金之助 のちの夏目漱石。小説家

金之助は正岡の言葉に頷くと、しばし考えるように黙った。

「どうも、洋行したらしい」

「洋行?学校※は辞めたんか?」

※大学予備門 のちの東大

「あぁ、落第を機にな、亜米利加へ渡ったらしい」

「ふん…。海の向こうまでキノコ取りとは奇特な男よ」

「なぁ正岡、俺は落第したあと自活して遅れを取り戻した。しかし奴は海を渡った。先に進んだのはどちらなのだろうな」

正岡は声を出して短く笑った。

「考え過ぎはお前の悪い癖や。場所やない、何を成すかや」

「それはわかる。だが、ことによると奴は大人物になるかもしれん」

正岡は立ち止まると、金之助を見つめた。

「お前、その南方ゆう男が羨ましいんか?」

それには答えず、金之助はわずかに唇の端を上げて笑っただけだった。

----------------------------------------------------------------

2人の会話より数年遡ること3年。

1886年、12月。

横浜の港を離れたシティ・オブ・ペキンゴウの甲板に立つ1人の男がいた。ジャケットの上からチェスターコートを羽織り、頭には黒いボーラーハットを被っている。手すりを掴む手には力が込められ、視線は白波立つ海のどこか遠く一点を見つめている。引き結ばれた唇がわずかに開き、白い息が漏れた。

あてはない。

19歳の南方熊楠(みなかた くまぐす)はそう思った。

カーティスとバークレーが6000種のキノコを調査したという。自分ならそれ以上見つけられる。

そのために海を渡るのだ。

同じ人間に、人種で能力の差はないはずだ。

いつかの大陸移動と人類の大移動による分布のグラデーションにより、「人類」は分かたれ、国境が引かれ、領土が生まれた。人の歴史はその奪い合いと言っていい。

偶然、日本は四方を海に囲まれ守られた。だがそれは良かったのか。安穏とヤギのごとく、草を食んでる間に、西洋列強の手はアジアに伸びつつある。このあいだの清仏戦争を見ればわかる。代理戦争の舞台となったベトナムは蹂躙された。庚申事変も遅きに失した感は拭えない。

菌類は胞子を飛ばし、その勢力を増していく。風に乗り、虫に運ばれ、居着いたその場を侵食する。何かに似てないか。どこかの国と同じやり方だ。いつかアジアは飲まれてしまう。小さなキノコの世界から、あるいは世界をひっくり返すこともできよう。いざとなれば鉄砲を担ぐのもやぶさかでない。しかし日本人としてより私は、いち、人として、人の限界を試してみたい。

知のフィールドに国境と人種の垣根はないはずだ。

わずか、頭が痛んだ。脳の奥が針で刺される痛みだ。

いつもの発作※の前兆だ。これがある限り、いつどうなるかわからない。

※南方熊楠はてんかんの持病があった。

学問を達成できるかもわからない。だからこそ、海を越すのだ。異国の地で土に還ってもそれは同じ地球の上だ。土は菌の餌となり、分解される。生物界の基底を成す菌に飲まれた私のカケラは連鎖を巡り巡って、いつか空へ昇り、雨となり、日本の地に還るだろう。小さな世界は大きな世界と地続きだ。私という個人の死すら、地球と繋がっている。線を引かなければ、壁はない。平面は断裂だが、球は連続だ。地球が丸いことは既にプラトンが気づいていた…

そこまで考えた時、英語で話し掛けられた。横を向くと男が手を差し出している。中国人のようだ。煙草を一本くれと言う男に熊楠は英語で返した。

「生憎、切らしてる。代わりに酒ならある。中に戻って出港祝いに一杯やるか?」

男は熊楠の流暢な英語にやや驚いたようだったが、破顔すると、熊楠の肩を叩いた。

----------------------------------------------------------------

船は翌年1月、サンフランシスコに着いた。

熊楠はひとまずパシフィック・ビジネス・カレッジへ身を寄せた。今まで土と腐った木の中ばかりほじくり返してきたが、ここらで人の世のきな臭さも見てみようかと、商業を学ぶつもりだった。野山のことなら、学校で学ぶことはない、1人で巡れば充分だ。

が、すぐに飽きた。

世の中の金の動きがわかったところで、それはこの地球の表面を撫でているに過ぎない。この世界を支えているのはやはり土だ。土に木が根を張り、水を吸い上げ、空へ放ち、雲が降らした雨は土を潜り、川を走り、海を巡り、有象無象の命を支え、奪い、腐らせ、再生させながらまた空へ還る時を待つ。それは1つの音楽だ。その交響楽団から弾かれた人が作り出したもう1つの流れが金だろう。

しかしでは私たち人はどこに生きているのだ。密教では森羅万象は大日如来のたなごころの上にあるという。弾かれても共にある、とはどういう状況か。共生か、諦めか、支配か。除法の余りのような人という生き物は、神の誤算か。いや、キリスト教はどこまでいっても所詮、人中心だ。キノコの胞子が風に舞う美しさを勘定に入れぬ宗教など信じられぬ。

金とはつまり人の心の具現だ。人はいつだって目に見えぬ心の形を現そうとしてきた。言語、あらゆる芸術、そして金。全ては心という摩訶不思議を手懐けんとするものだ。

そして自然は科学で解き明かせる。心と自然、その2つが交わる地平を目指そう。それが弾かれてある種族に生まれた私の宿命かもしれない。

熊楠は席を立つとよろよろと教室の外へ歩き出した。

熊楠は大学へ行かず、寄宿舎にこもった。

食べるのも、寝るのも極力やめ、余った金は全て書籍の購入に注ぎ込んだ。足りないものは、弟の常楠に頼み、日本から送ってもらった。

机の両端に、本を山と積み上げ、その谷間に頭を突っ込み、知識の海へ潜っていった。

世界の深淵と、己自身の闇はいくら上から照らしても底まで見えまい。ならば逆から照射するしかない。世界の始まりから、「今」へ向けて、悠久の時を破る光を当てる。その強度を持つ光は密教の真言しかない。真言とは大日如来が説いた宇宙の真理。サンスクリットの梵字はその真言を文字に起こしたものだ。一字一字が異なる仏を宿し、それは種字と呼ばれる。世界は初め、真言の呪文で満ちていた。

しかしそこから世界はどのように整えられたか。密教ではその秘密は体得するしかない。空海も室戸岬の御厨人窟で金星が口の中に飛び込んできて悟りを開いた。まさかその真似をするわけにもいくまい。ここが宗教家でない自分の限界か。いや…確かトマス・アクィナスが神の存在と人の認識の関係について語っていた。どこかに本があったはずだ。密教のブラックボックスをそれで説明できるかもしれない。

彼はラテン語の哲学書を本の束から取り出すと、サンスクリット語の辞典の上に広げた。人が神を知覚できるのはひとえに理性の働きによるものだ。だが無限の存在である神の本質までは理解できない。それが有限である人の限界だ…しかし、それゆえ神は慈悲の光で人の理性の成長を促す。それによりやがて人は神を知覚するようになる……これが、空海の見た「金星」の正体だろうか。いや、無理がある。キリスト教は人の善意と理性に依り過ぎている。

熊楠は思考の袋小路でしばし考え込んだ。

そういえば…彼は日本から送られてきた仏教の本を手に取った。仏教では「芥子粒の中に三千大千世界を入れて広からず狭からず」と解かれる。これが仏教における「天地創造」だ。世界の成り立ちを説明するに、芥子粒1つで済むとは何ともお手軽だ。彼は昼間採取してきたクマガイソウの種子を手のひらに乗せて眺めた。今、手のひらにこの種子があるのも、さまざまな因縁が揃った結果だ。その1つでも狂えば、今この手のひらにあるのは一丁の拳銃だったかもしれない。あるいは、私は存在していなかったかもしれない。世界は何か1つ大いなるものを中心に成り立ったわけではない。全てのものが絡み合い、影響を与え合い、支え合い、広がっていった。網目のように…網目?どこかでそんなふうに広がる菌類の図鑑を見た。あれは何だったか…もしかしたら菌類の生存戦略と世界の成り立ちは同じ言葉で説明できるかもしれない。

図鑑を探そうと、立ち上がった拍子に膝に置いた仏教の本が滑り、積み上げた本の中ほどにぶつかった。バランスを失った本の山が崩れかかってくる。それを避けようと一歩下がったところで床に置いた『ネイチャー』※を踏みつけ滑ってひっくり返った。そこへ、上から本が崩れ落ちた。

※国際的な総合学術雑誌。

顔の上の図鑑を払い除けると、熊楠は天井をしばし見上げ、じっとしていた。眺めていると、案の定、黒ずんだ寄宿舎の天井の一部が女陰のように割け、手が現れた。ぐいぐい手は裂け目を広げ、にょっと飛び出した顔は自分だった。また出たか、お前。熊楠は苦笑した。時折り、こうしてもう1人の自分が現れる。天井の顔がせせら笑う。

「お前、てんでなっちゃいねぇよ。世界の成り立ちを知ってどうなる。それでお前の死が免れるわけでもあるまい。悟りといや、それこそ滑稽だ。ありゃ、臆病もんの戯言よ」

「それでも俺は知りたい」

「知ってどうなる」

「それはそのあとの話だ」

「洒落くせぇ、お前、いい加減目障りだぜ。食ってやる」

「やってもらおうか」

どうとでもなれという気だった。

幼い頃から幻覚に惑わされてきた。

天井の顔は餅のように顔を伸ばすと、熊楠の目の前まで降りてきて、口を開けた。その程度で飲み込まれるものか。せいぜい噛みつかれるくらいだ。

「あ、キャキャきゃっメキッ」

小枝の折れるような音がして、口は広がり、ついにはべろんと顔がめくれ、顔があった場所にはただ薄暗い穴が空いていた。熊楠は右手を伸ばしてウイスキーの瓶を掴むと、キャップをねじ切り、その穴ぼこに注ぎ込んだ。その瞬間、意識を失った。

----------------------------------------------------------------

風紀委員を務める教授は口髭を捻ると皮肉っぽく言った。

「一体、床が酒浸しになるほど飲むというのはどういうことかね?」

「一種の、魔除けですかね」

熊楠は悪びれず答えた。

「君!真面目に答えんか!寄宿舎の規則は知っているだろう。酒は禁止だ。聞けば君、最近は授業にも出とらんようだな」

あの夜、気づいたら床で眠っていた。シャツの背中がウイスキーで濡れる冷たさと不快さで目が覚めた。部屋中酒臭く、匂いは廊下にまで広がっていた。そしてこうした寄宿舎には大抵、学校側の手下みたいなのが1人はいるものだ。すぐに熊楠の泥酔は風紀委員に伝わった。

が、呼び出しを受けたところで、話すことなどない。

「勉強で忙しくて」

「ふざけたことを言うな。どうせ昼から飲んでいたのだろう」

熊楠はポケットを探るとパチンコ玉くらいのピンク色の球体をピンっと親指で弾いた。

それは教授の目の前でパンっと弾けると塵のような何かを撒き散らした。

「何をする!」

教授がスーツの胸元と袖を慌てて払う。

「世界の始まりですよ」

熊楠は風紀委員の面子に背を向けて歩き出した。

「き、君は退学だ!」

誰かが怒鳴る。

「言われなくとも、そのつもりです」

あの夜、思い出せなかった網目状に広がるもの。

粘菌の変形体だ。さきほど教授に向けて飛ばしたマメホコリもその一種だった。粘菌も研究しなくては。

1つを学べば、次から次へ、学びたいことが出てくる。

知の連鎖を辿っていった先に、どんな景色が見えるだろう。

その後、熊楠はアナーバー市へ移り、地衣類学者のカルキンズの元で、標本作りを学び、植物や虫のコレクションを増やしていった。またカルキンスの影響で花の咲かない隠花植物への興味も深めていった。

そして1891年5月、フロリダ州ジャクソンヴィル市へ移った。身を寄せた下宿は一階が食品店となっており、中国人の溜まり場になっていた。熊楠もその店で働きながら、彼らの中へ溶け込んでいった。仕事終わり、シャッターを閉めると店の棚を壁に寄せ、テーブルを持ち込むと酒宴が始まるのが常だった。酒なら中国人に負けない。熊楠もその輪に加わった。ある日、オーナーの江聖聡が尋ねた。

「君の植物や菌類の研究は何の役に立つのか?」

熊楠は余裕で返した。

「役に立ったら研究じゃない。実学になっちまう」

「金にならないのに山に入ってキノコだ菌だってよくやるな」

別の誰かが言う。

「今度、松茸を摂って来い。高く売ってやる。分け前は6:4でいい」

「金もいいがそれじゃパッションがないぜ」

熊楠の言葉に皆がどっと笑う。

「パッションときたぜ。金稼ぎもパッションだぜ。人生の極意はいかに稼いで良い女を抱くかよ」

「ちげぇねぇ。『他人』のキノコもいいがたまにゃてめぇの…」

ぐわっはっはと下品な笑いが響く。

「そっちも負けちゃいねーぜ、チャイニーズ。なんならここで試してみようか」

熊楠はあえて挑発的な言葉で応じると立ち上がって、ズボンを下ろす真似をした。

「へへっ。勉強バカのお利口さんかと思ってたが面白い。ちっとこっちに来な」

奥でテーブルに足を乗せ、瓶から老酒(ラオチュウ)をラッパ飲みしていたスキンヘッドの男が手招きする。人を殺したすぐあとに、血の滴るステーキを平然と食える目をしている。さすがの熊楠もいささか身構えた。男はふっと相好を崩すと言った。

「忘れたかよ。まだ煙草は切らしてるのか?」

それで思い出した。船で会った男だった。

「あん時ご馳走になった酒の礼がまだだったな」

そう言うと男は茶色い紙に包まれた塊を熊楠の懐に押し込んだ。着物がよれるほどの重量だった。

「冬瓜とはありがたい。煮物に合う」

「煮るなり焼くなりしてくれ。確かに渡したぜ」

男は言うと老酒をもう一度あおった。

酒宴が終わり、2階の自室で包みを広げた。使い込まれて、グリップに血のような滲みのあるトカレフだった。

世界は因縁で成っている。何か1つ違えば結果も変わる。種子が拳銃に変わることもある。

この年、熊楠は緑藻を新発見した。『ネイチャー』に発表したそれを見て、ワシントンD.C.の国立博物館が譲渡の要請をしてきた。

自分の活動は今や博物館からも注目され始めている。

自信をつけた熊楠はかねてよりカルキンスからも勧められていた隠花のメッカ、キューバへ旅立つことを決めた。

荷造りのトランクの底には譲り受けたトカレフをそっと忍ばせた。

----------------------------------------------------------------

1891年、9月のキューバは暑かった。

まずは食い扶持を得る仕事を見つけねば。

港で、街へ向かう旅行客を待ち構えていた乗り合いタクシーの運転手がスペイン語で話しかけてきた。100キューバ・ペソで街まで行くと言う。一緒に乗ろうとしていたフランス人の男は言葉がわからないのか、まくし立てる運転手にうんざりしたのか、頷いている。冗談じゃない。相場の倍はふっかけられている。

「ヘイヘイ!娘の結婚式でもあるんじゃなけりゃ、半分にまけな」

熊楠はスペイン語で運転手に負けない大声で言い返した。面倒な奴が来たなと、運転手は一瞬横目でこちらを睨んだが、すぐに愛想笑で、ならば70だと刻んできた。それでは60で、フランス人と30ずつの折半、これで決まりだと熊楠がたたみかける。

「ノ、ノ、ノ!」

今度は運転手が血相を変えて怒鳴る。

「この車を見ろよ、昨日整備して洗車したばっかりだ。それだけで2000ペソはかかってる。あんたら貧乏人を乗せたところで赤字だ」

熊楠は土埃を被ったボンネットにスペイン語で走り書きした。

(千の砂埃の中にも神は宿るぜ。嘘を吐くなよ)

結局、65ペソで話がついた。

炎天下での言い合いにうんざりしたのか、見れば隣りのフランス人は額の汗を拭ってぐったりしていた。

車内で熊楠はフランス語で話しかけた。

「悪かったな、変な奴が乱入してきちまって。アンタにとっちゃ、いい迷惑だったろう?」

「いやいや、助かったよ。私だけならとてもこんな値段で乗れなかった」

ミネラルウォーターを飲みながら、フランス人が答える。

「ところでキューバへは観光かい?ビジネスかい?」

熊楠は植物、特に菌類やキノコ、隠花植物の採取のために来たこと、しかしその前にまず仕事を探してることを話した。フランス人は頷くと笑顔で言った。

「それなら我々の仲間を紹介しよう」

サイレンのような甲高い象の鳴き声が砂で霞んだ青空に響いた。鼻で軽々大人の男1人を持ち上げる。男は身軽に鼻から、象の頭、背中へと飛び移った。象は男を乗せて悠然と歩き出し、男の合図で足を折って座ると、男を下ろした。

「どうだい?こいつの世話が、これからあんたの仕事だ。できそうか?」

フランス人は、移動サーカス団の興行主だった。

たまたまキューバで興行をしている最中だったらしい。

熊楠はあっけにとられ、象を見上げた。皺が刻まれた頑丈そうな皮膚。地面からの衝撃を緩和するやわらかで分厚い足裏。弓なりに天へ反った2本の牙。細い目。パタパタと団扇のように動く大きな耳。思いの外、細くて小さな尻尾。熊楠はそっと象の腹に触れた。象はちらと熊楠を見ると、そのままじっとしていた。

「やれるさ」

熊楠は男に言って、象に囁いた。

(よろしくな。俺はクマグスだ)

男は頷くと持っていた短い棒を振った。

その瞬間、象は器用に鼻で熊楠のかぶっていた帽子を掴むと、ポンっと空へ放り上げた。

「それじゃ決まりだ。今夜はあんたの歓迎会だ」

熊楠はサーカス団で象を舞台へ引き出す仕事をしながら、植物採取に精を出した。

その結果、ハヴァナで見つけた地衣類がカルキンスを経由してオランダの植物学者、ニランデルに送られ、新種と断定された。

----------------------------------------------------------------

キューバでの採取活動がひと段落つくと、熊楠はニューヨークを経て、ロンドンへ向かった。

これからは、自分の採取、研究の成果を世に問うていく。

学者として認められるには、『ネイチャー』で論文が取り上げられる必要があった。

そしてロンドンは『ネイチャー』の本拠地だった。

1892年、ロンドンで借りた安アパートの屋根裏で書き上げた「東洋の星座」が初めて『ネイチャー』に掲載された。立て続けに翌週には「動物の保護色に関する中国人の先駆的観察」が取り上げられた。

これで勢いを得た熊楠は次々と論文を書き、いつしか『ネイチャー』の常連投稿者となっていた。その名は植物学界、あるいは文化人類学の世界でも知られるようになっていった。

そしてついに、熊楠の執筆活動と博覧強記振りに大英博物館が目を付けた。

1895年、大英博物館で東洋図書目録編纂係としての職を得たのだ。

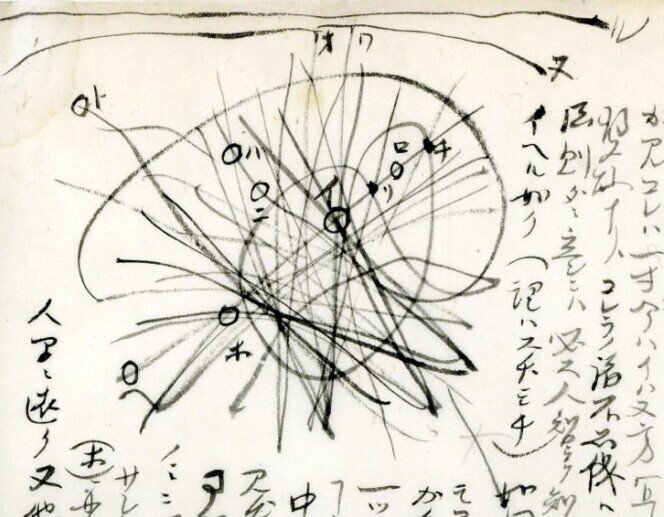

同じ年、熊楠は世界の民族、風習を記録した「ロンドン抜書」全52巻の書き写しに着手した。5年に及んだこの作業により、熊楠は学問の垣根を飛び越えた独自の思想体系を構築していった。これはのちに「南方マンダラ」と呼ばれるようになった。

その思想を深める助けとなった、仏教学者、土宜法龍と出会ったのもこの時期だった。

初めて会った法龍は薄汚れた橙の法衣をまとい、山賊のように頭巾をかぶっていた。こけた頬は見る者に峻厳な印象を与えたが、細い目に宿る光は思いの外、穏やかだった。歳は、熊楠より2回りほど上だったが、漂う雰囲気はさらに上、老人のそれにすら思えた。

初対面の挨拶を済ますと熊楠は思い切って問うた。

「高僧とお見受けしてお尋ねしたい。この世には「人の事」「自然の事」そして人知の及ばぬ「神の仕業」があると聞く。ならばその3つはどのように影響し合っているのか」

法龍は目を細めると声にならない何かを呟くようだったが、やがて低く答えた。

「影響ではない。おのおのの中に既に、おのおのがあるのだ」

熊楠は間髪入れず追って尋ねた。

「八百万の神ということか。しかれど、虫の中にも大日如来の宿るとはいかなることか」

法龍はやや間を開けると言った。

「南方殿は菌の研究をされているとか?」

「はい。植物学や、神学、文化人類学を学んでおります。最近は人の心にも興味が出てまいりました」

熊楠の言葉に法龍は軽く頷いた。

「若いのに立派なことだ。精進されよ」

印を結び、熊楠に一礼すると踵を返した。

「待ってください」

熊楠はその背中に声をかけた。

「まだ、質問に答えてもらっていない」

しかし法龍は立ち止まらない。

「あなたを高僧とお見受けしたのは私の見込み違いか。そうでないなら、立ち去る前に答えられよ」

投げつけた言葉に苦笑して法龍はようやく振り向いた。

「今のあなたは虫のようだ。だが尊い。失礼」

あとは熊楠がどんな言葉を投げつけようと、歩みを変えなかった。

しかしこの出会い以降、熊楠は法龍と手紙のやり取りを続け、その思想を進化させていった。「南方マンダラ」の思想に法龍が与えた影響は大きい。

さらに、1897年に、熊楠はロンドンに亡命していた孫逸仙※と知り合い、親交を始める。歳の近い2人はすぐに意気投合し、互いの国家観をぶつけ合い、刺激を与え合った。

※ 孫逸仙 のちの孫文。政治家、革命家、思想家。初代中華民国臨時大総統

かようにロンドンの日々は刺激に満ちていた。

研究の成果も順調に認められつつあった。

夢中で過ごすうちに、気づけば日本を発って10年が経っていた。その間に両親は亡くなり、死に目には会えなかった。だが、それも仕方あるまい。自分は根無草だ。日本を発つ時から覚悟していた。

自分は日本人として生きるにあらず、クマグスとして、いや、それですらない。粘菌が自分に名をつけるものか。いち、「人」という生き物として平然と敢然と生きていく。どこででも生き、どこででも死ぬ。

死に方にこだわるのは人だけだ。野垂れ死にというが、あらゆる生き物は全て、死ぬ時は野垂れ死んでいる。だからこそ、その「生」は強く美しい。

自分もこの地球のどこでくたばろうが構わない。幸い、言語には強い。フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、ラテン、中国、操れる言語は10をゆうに超える。植物はどこにでもあり、人がいるところに宗教はある。研究対象は地球上どこにでもある。どこででも生きていける、どこででも死ねる。

これから、パレスチナやメッカを巡り、そこからペルシアに入り、さらには舟でインドに下り、チベットで僧になるのもいい。

31歳の熊楠は自分の行く末を希望とわずかな諦念を持って夢想していた。

しかし、現実は思わぬところで、熊楠に曲がり角を用意していた。

1899年1月、常楠が仕送りを打ち切ると手紙で伝えてきたのだ。生活費を仕送りで賄っていた熊楠に、これ以上海外での生活を続ける術はなかった。帰国を余儀なくされた熊楠であったが、それでも論文を書く手は休めず、3月にはイギリスの学術雑誌『ノーツ・アンド・クエリーズ』に論文「神童」を寄稿している。

そして1900年9月、ついに14年に及んだ海外生活に終止符を打ち、熊楠は帰国の途についた。

海外を歩き尽くし、調べ尽くし、どこかの地で果てるという、ロマンとも無謀ともつかぬ夢は叶わなかったが、熊楠は凹んでなどいなかった。日本にも豊かな自然が残っている。むしろ日本の方がブルーオーシャンだ。

そう思えば一刻も早く戻り、懐かしい日本の森の中へ身を躍らせたかった。

ところで同じ1900年9月、海を挟んで数千キロ、日本の横浜の港に立つ1人の男がいた。口髭を海風に靡かせながら、男は船へ乗り込んだ。ロンドンへ官費留学に旅立つ漱石だった。

同じ時代に生まれ、同じ大学で学び、ついに直接交わることのなかった2人だが、大洋のどこかで、あるいはすれ違っていたかもしれない。

----------------------------------------------------------------

日本に戻り和歌山で身を休めていると、孫文が偽名で横浜にいるという情報が入ってきた。ぜひ会いたいと、すぐに熊楠は手紙を出した。しかし返事はなかった。そしてそんなことも忘れたある日、近所の酒屋へ行くのに家を出た熊楠に、背後からぶつかる男があった。彼が振り向くより早く男は中国語で言った。

「再会の挨拶は後だ。つけられている。走るぞ」

返事を待たずに走り出した孫文の後ろ姿を、近所の酒屋に行くつもりのステテコ姿に下駄履きのまま、熊楠は必死に追いかけた。その後ろから、革靴の音が響いた。

どうやら刑事に追われているようだ。清王朝転覆を目論み、亡命中の孫文はどの国の警察にも行動を監視されていた。

しかしこの辺なら自分の庭だ。熊楠は下駄を脱ぎ捨てると、裸足になって走り出した。キノコを探し、森中を歩き回って鍛えた足腰だ。孫文を追い抜くと言った。

「ついて来い」

地元民しか知らない路地を走り抜け、知り合いの酒屋の家の中を横切り、塀を乗り越え、使われていない農機具小屋に身を潜めた。もう、後ろから足音は聞こえなかった。

息を整えると、狭い小屋の藁の上で2人はしっかと抱擁した。

「生きてたか」

熊楠は言った。

「君こそ。森の中で迷子になって泣いてなかったか?」

2人は笑い合った。

「会いたかったぞ」

「私もだ」

もう一度、2人は抱き合った。

落ち着いたところで熊楠は改めて尋ねた。

「これからどうするつもりだ?」

「時期が来たら中国に戻るさ」

「武装蜂起か?」

「血を流さず済めばいいがね。私は日本人を尊敬している。しかし江戸城無血開城のようには行くまい」

「そうか…死ぬなよ。また会おう」

熊楠の言葉に孫文はしばらく黙っていた。

「また、手紙を書くよ」

握手をして別れた2人がその後、会うことはなかった。

しかし孫文の言葉通り、手紙のやりとりはその後も長きにわたって続いた。

旅の疲れも癒えた1901年、熊楠は幽谷深山の残る那智へ赴いた。

森の中に山小屋を作り、隠花植物から高等植物、菌類や粘菌、キノコの採取と研究に明け暮れた。

那智で過ごした3年で、採取したキノコは2533種、藻類は852種に達した。

フィールドワークだけでなく、『ネイチャー』に自身が発見した緑藻の一種、「ピトフォラ・オエドゴニア」についての論文を寄稿した。また、法龍に目に見える物と見えぬ物が関連しあい、かつ、それは常に形を変え続けるという「南方マンダラ」の思想を手紙で伝えたのもこの時期だった。

森の中で1人、熊楠は思考をあらゆる方角へ伸ばして行った。肥沃な大地と陽の光で枝を伸ばす植物のように。

そしてそれは次第に外の世界から自分の内へと沈んでいった。

幼い頃からの持病であるてんかんには、海外にいる時も何度か襲われた。だから自分が自分でなくなる感覚は、熊楠にとって異常でなく、日常のことだった。「自分」とは儚い。肉体という境界線はあっても、精神は小さなきっかけで簡単に外の世界に溶け出し、誰が「自分」かわからなくなる。熊楠は奇怪な夢をよく見た。自分の首がろくろ首のように伸び、ミシガンの寄宿舎の外階段に居座り、学生を脅している夢だった。夢を記録しながら熊楠はしかし、これも現実だと思った。あるいは今も、フロリダに、キューバにもう1人の自分がいるのかもしれない。自分の目が届くところだけが「世界」とは限らない。目を瞑った時、世界はどこにある?そこには拳銃を構えるもう1人の自分がいるかもしれない。

マンダラだ。それは水平方向だけでなく、時に垂直方向へも伸びる。複雑なマンダラの中にわれわれは平衡感覚を失って浮いている。世界の始まりに、漆黒と混沌の宇宙にばら撒かれた梵字、形の異なる無数の仏のように。

----------------------------------------------------------------

1904年、那智での調査に一区切りをつけると、熊楠は熊野古道の山と海の道が交わる町、田辺に家を借りた。

1906年には闘鶏神社宮司、田村宗造の四女松枝と結婚した。熊楠40歳、松枝28歳の歳の差婚であった。

どこの馬の骨と知れない、学者風情に娘をやることを心配した松枝の両親に熊楠は言い放った。

「心配、要らんです。私は童貞ですから」※

※熊楠自身の「四十になるまで女を知らざりし」という発言が残っている

呆気に取られる両親に熊楠はなおも言った。

「世事のことはわからん男です。これからは松枝さんに世事のことも閨のことも助けてもらって、生かしてもらいます」

大の男にここまで言われてはもはや両親も苦笑するしかなかったろう。

しかし、実際の結婚生活は亭主関白そのもので、松枝に怒鳴り散らすこともままあったという。こうした、裏も表も、剛柔使い分ける一筋縄ではいかないのが熊楠という男だった。

そんな折り、政府から神社合祀令が発せられた。

----------------------------------------------------------------

命令一下、次々と小さな寺社とその周りの森林が伐採されていく様を見て、熊楠は烈火の如く怒り、すぐさま動いた。

手始めに地元の新聞に抗議文を打ち、国会議員へも働きかけた。その際、高級官僚だった柳田國男から支援を受けた。その縁で、柳田が主宰する雑誌にも寄稿するようになった。

時には、上裸で失われていく森林の前に立つパフォーマンスも行った。

その姿を写真に撮り、マスコミに流し、世間に訴えた。その写真は見る者に、深山幽谷に佇む孤高の学者を思わせたが、実際は家の近くの森の入り口で撮ったものだった。山深い場所まで行っている時間はなかった。そうしている間にも鎮守の森は次々と消えていっているのだ。

熊楠はカメラマンに光の差し方と、構図を細かく指示し、結果、いかにも深い森の中にいるような写真を撮らせたのだった。

しかし熊楠の奮闘もむなしく、状況は一向に変わらなかった。そこで彼は強硬策に出た。神社統合推進派の県吏に面会を求め、講習会場へ乱入したのだ。結果、逮捕されることになったが、ただでは起きなかった。

なんと留置場の中で新たな新種の粘菌を発見したのだ。そこで熊楠は平然と独房の中で論文を書き、『ネイチャー』で発表してみせた。釈放される時も「ここは涼しくて筆が進む、もう少し入っていてもいい」と嘯いた。

さらに1916年には自宅の柿の木でも粘菌の新属を発見し、それは“ミナカテルラ・ロンギフィラ(長い糸の南方の粘菌」)と、自らの名が入った命名がなされた。

熊楠が森林保全の中でも特に力を入れたのが、田辺湾にポツンと浮かぶ神島だった。

手付かずの自然が残り、その中で巡る島特有の生態系は失われたら2度と戻らないと熊楠にはわかっていた。何か1つでも欠けたら、同じようにはならないのだ。地の中の微生物から、天の太陽まで全ては循環している。大日如来の思し召しともいうべき、精緻にして壮大な仕組みで。だからこそ、島、まるごと保護する必要があった。熊楠は神島を保安林に指定することで、伐採から守った。

そして1918年、貴重な広大な森林を犠牲にして、ついに神社合祀令は撤廃された。その時、熊楠は喜ばなかった。失われた自然、その中で生きていた数多の命を思い、歯噛みした。

既に50歳を越えていたが、熊楠の世界を知り尽くしたいという情熱はあらゆる方向へ放射状に伸び、衰えることを知らなかった。

高野山の植物調査のため、一乗院に1ヶ月ほど滞在しながら、その間に柳田國男と、同性愛とカニバリズムの問題で争い、結果、絶縁したりと忙しく、激しかった。

----------------------------------------------------------------

そしてついに、1929年、天皇と面会する機会を得た。

自らも原生生物の研究をしていた昭和天皇に、粘菌などについて進講することになったのだ。

熊楠は天皇に見てもらいやすいように、キャラメルの箱に粘菌標本を入れた。箱を詰め込んだフロックコートのポケットをはち切れそうにさせながら、張り切って進講の舞台である戦艦「長門」へ出向いた。

その時、長門が停泊したのは田辺湾、熊楠が守った神島が一望できる場所だった。

昭和天皇は神島を眺めて言った。

「美しい島だ。命の囀りが聴こえる」

思わず、涙のこぼれそうになるのを熊楠はぐっと堪えた。与えられたのは25分間だった。熊楠は早口で、時につっかえながら、前のめりで喋った。粘菌のライフサイクルに始まり、変形体の美しさ、網目状に広がり移動し、生存に適した場所を見つけると子実体へと変形し、定着すること、その生存戦略はそのまま人類が地球上へ広がっていった過程と酷似していること、

ミクロのものからマクロのものまでこの世界はいくつかのテンプレートで共通しており、それ故に…夢中で話し続ける熊楠を、係りの者が制止した。時間だった。あっという間だった。まだ何も伝えていない。机に広げた粘菌標本のキャラメルの箱を片そうとした時、昭和天皇が言った。

「面白い。もう少し、聞かせてくれるか」

異例のことだった。追加された5分、熊楠は先程とは全く別の話を始めた。

「殿下は夢は見られますか?私はよく見ます。自分の首が伸び、様々な場所へ行く夢です」

進講と違う内容に、係りの者が注意したが、天皇が続けさせた。

「ろくろ首のように、寝ている間に頭が彷徨う状態を私は一種の幽体離脱と考えています。そのような状態を妖怪で表したものは東南アジアにも多いようです。以前、中国人の家に泊まった際、いたずらで顔に髭を書いたところ、起きてからひどく怒られました。どうやら彼の地では、寝ている間に顔にいたずら描きをされると、外に出ていた魂が戻るべき肉体がわからなくなり、そのまま死に至ると信じられているようです。どうか殿下も寝込みのいたずらにはご注意を」

「なるほど…。しかし何故、そのような夢を見ると思う?」

「魂とは元々、居場所の定まらぬ、その辺を自由に漂う存在なのではないかと。"生きている"とは、魂が肉体という容れ物に入っている「一期間」を指す言葉にすぎないように思います」

「時期によって形を変える粘菌のようにか?」

「はい。ですから隙あらば魂は窮屈な容れ物から出ようとするのかと。死によってそれは成されるわけですが、肉体を出た魂は時を経て別の容れ物に入るのでしょう」

「では魂は不滅ということになるな」

「いえ。魂も、変質していくのでしょう。形を変えながら、容れ物を移り変わっていく。死もそうした大きな循環の一部と思えれば、心安らかかと」

「そちは、そう思えているのか?」

「いえ、無理です」

そう言って熊楠が笑うと、天皇も苦笑した。

「なかなか難しいものだな。いや、面白かった。また話したいものよ」

熊楠は粘菌標本の入ったキャラメルの箱を1つ差し出した。

「いつでも私はこの中にいます」

----------------------------------------------------------------

その後も熊楠は74歳で亡くなるまで、各地で粘菌を調査し、書籍の執筆も行った。

『ネイチャー』に掲載された論文50本は、未だに日本人最高を誇っている。

昭和天皇は熊楠が亡くなったあとその死を悼んでこんな歌を読んでいる。

「雨にけふる神島を見て紀伊の国の生みし南方熊楠を思ふ」と。

天皇が一般人を歌に詠んだのは、熊楠が初だった。

生態学、植物学、民俗学、心理学、文化人類学、神学…知恵の女神、ミネルヴァに手を引かれるように、ありとあらゆる学問を横断的に学び、書き、歩き、採取し、調べ、世界を解き明かそうとした熊楠の冒険はしかし、途上だったことだろう。ならば旅の続きはどこでしているのか。

おっと、どこから入ってきたのか、見慣れぬ蝶が飛んでいる(終)

この記事が参加している募集

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。