eスポーツと地方 #2 - 地域と向き合う(前編)

こんにちは!

寒さは感じるものの、全然雪が降ってなくて例年とは違った富山の冬を過ごしています。

さて、eスポーツと地方#2 今回のテーマは「地域との向き合う」です。

地域との向き合い方と言っても中々に幅が広いです。まずは前編では今回のテーマの前提とする部分を、後編では地域課題の部分にもフォーカスをして、これまでやってきた実例を交えながら書いていきます。

まだまだ、自分自身も「向き合ってみている」という現状です。

なぜ、向き合う必要があるのか?

今回のテーマを聞いて「どうして地域と向き合う必要があるのか?」と思う方たちも居られるかと思います。

そうでなくても、地域と向き合う必要についても実感していたり理解している方達も居られるかとは思いますが、風土や土地柄によって考え方や受け入れるための姿勢など、地方(地域)は全て同じ状況でもないと私は考えております。あくまでも、今回お伝えする内容につきましては「堺谷陽平が富山県を拠点に活動してきて、一人称視点から感じて実践をしてきたこと」であること、これが他の地域での正解になり得ない場合もあるということをまず初めにご理解下さい。

話を戻しますが、地域と向き合う必要についてですが、そもそも地域と向き合う必要がある場合と、無い場合があると思ってます。

【地域と向き合う必要がある場合】

最近、香川県のプレイ時間を規制するという話であったり、その件に限らずそれ以前からゲームに対してのネガティブなイメージは多くありました。随分と状況は変わってきたと感じておりますが、しっかりと知ってもらう・認めてもらうことで地域の限られたリソースを最大限に生かして、様々な壁を乗り越えたり、活動が捗りやすくなります。(色々な意味で動きやすくなりますが、動きずらくなる面も。)

結果的に、地域の企業も入りやすい状況にもなりえます。そうすることで、分かりやすい一例で言うと大会などのイベントが増えたり規模が大きくなったこり、選手をフォローする企業が出てきたり。これまで関わることのなかった層に対してもリーチすることが出来るため、興味を持つ人や新規の方達を増やしていくことにも繋がります。向き合うことで、少しずつ受け入れられやすい状況となり、地域としてeスポーツに取り組むキッカケになります。

【地域と向き合う必要が無い場合】

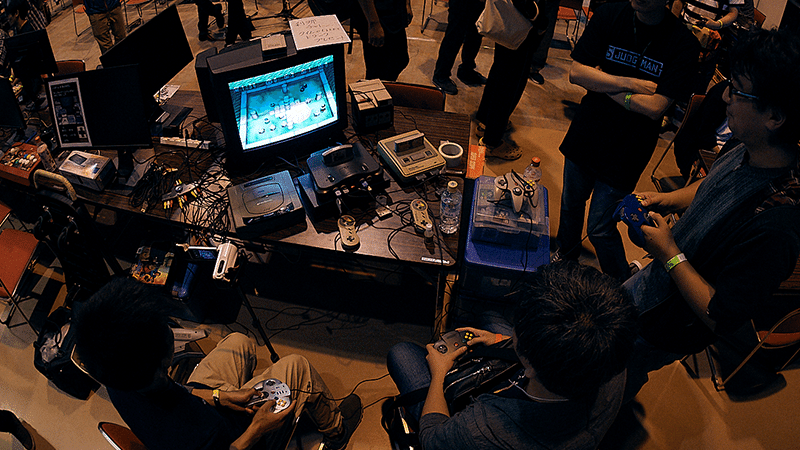

ただ愛好家のプレイヤー達が集まって楽しむ分には、向き合う必要ないです!存分に各々で楽しむこと、それを最大限に生かす場合にもしかすると必要があるかもしれませんが。

自分は、そういった「ただ全力で楽しむだけ」という考え方も大変重要な要素であると思っており、そういった楽しんでいる様を通して、本質的なゲームの魅力を伝えていくことにも繋がっていると思っています。当然、新たなプレイヤー達への綺麗な受け皿にもなり得ます。

(地域と向き合うことで、"楽しむ"という部分に対して干渉してくる要素が出てきたり、"楽しむ"ということの純度が下がりかねないので、必要が無いと書かせてもらいました。勿論、必要がある場合に書いたような内容が実現することもあります。)

自分自身のなかで、その基準となっている部分を簡単に書きましたが、結論を言いますと「地域と向き合う必要もあるが、地域と向き合う必要がない場合もある。しっかりと地域に文化として残す場合には、その両方の動きが必要である。」ということです。後者の"向き合う必要が無い場合"は、コミュニティの存在が大変重要です。それについては、また別途書きたいと思ってます。

あえて"地域と向き合う必要がある場合と無い場合"に分けて書きましたが、まずは別モノとして捉えた方が事故が起こりにくいと考えているからです。役割をリスペクトし合える環境こそが大切です。

(なんか、ややこしくなってきましたが... 伝わっていると幸いです。笑)

理想郷を求めて

どちらも地域には必要という話なのですが、例えばイベントであれば実施する側は地域と選手と向き合い、プレイヤー達はゲームと向き合える状態、共にカタチを成していることが望ましいですね。

次回の「eスポーツと地方 #3 - 地域と向き合う(後編)」にて、その理想郷を目指して、自分なりに考えて地域と向き合って取り組んできた実例を交えて書きたいと思います。

まだまだ、自分の活動も発展途上であり、理想には程遠い穴だらけの状況ですが、色々と試行錯誤やって発信していきたいと考えております。

それでは、また次回!

〈関連記事〉

よろしければサポートお願いします!活動に生かさせて頂きます!