明治の文学士が全然「ヴァーチャル」じゃない語に宛てた「仮想」、そして「ヴァーチャル」な「仮象」

先週末から心ならずもゼームショの書類(+眠気)とたたかっていたのだが、週半ばでやっとやっつけたのでnote再開。

だいぶ前、「Virtual」という英語の訳語としてどうして「仮想」が宛てられたのか? というテーマに関連した記事で、明治初期の物理書に鏡に映る虚像を「假リノ像」と呼んでいる例があるのを紹介したことがある。

しかし、たしかに今日ひろく使われている「ヴァーチャル=仮想現実」という(英語の原意からははなれた)語釈につながる「假リ」という語の用例は見つかったにしても、「假想」という語そのものが出てきたわけではなかったので、何かほかの種類の資料に載っていないかな〜、とその後もずーっと考えていた。

明治後期の哲学・倫理学・心理学・論理学・美学分野「普通術語」辞書

前回までの「元旦」論を書いている途中で、明治時代の変わり種辞書をがさがさ発掘していたとき

、明治三十九年(1906年)に出た『普通術語辭彙』というタイトルの一冊が目にとまった。版元のマークがかっこいい☆

こういう「假想」のような語は「術語」、つまり学術の世界で使われるギョーカイ用語だから、古い一般の辞書にはまず出てこない。たとえば、☝明治期の「假リノ像」についての記事を書く元ネタとなったTANI Takuo氏のご記事

で取り上げられていた、『物理學術語和英佛獨對譯字書』のような専門辞書でなければ、その語釈が書かれているのを見つけるのはむずかしいだろう、とおもっていた。だからこそ、そのものズバリ「術語」と題した辞書が引っ掛かったのだった。

これはたしか哲学用語か何か、そーゆーとっつきづらい分野のヤツだったはず、という記憶はあったが、マトモに中身を読んだことはない資料だった。図版研はヴィジュアル要素第一なので、面白い図版が期待できない分野への関心は、どうしても薄くなりがちだ。

巻末広告の方が、本文よりもどうしても魅力的にみえてしまうww

とにかく、そのとき書いているテーマについて調べるには必要ない本なので、あとでみようと考えて、その場では開かず取り除けておいた。

前回の記事

を片づけたあとで、あらためてこの辞書を取り出して、まずは序文を読んでみた。

……今や學問技術の研究日に旺盛を極め、人類の思想益々複雜に愈々精緻となるに隨ひ、各專門に屬する含蓄的言語は年々新たに其の數を增加し來たり、而して若し之等《これら》の含蓄的言語に就て、其の含有せる意義を明らかに諒知する所なからんか、啻《たゞ》に學問技術の眞意義を解する能はざるのみか、又以て新進の思想を了解するに難《かた》かるべし、されば目下吾人が百般の研究に蒞《のぞ》むに先立ち、當面先づ必要なるは、之等含蓄的言語の其の最も普通に使用せらるべきものに就て、豫めその意義を諒知し置くにあり、而して之等の含蓄的言語とは何ぞや、術語是なり。即ち本書は斯かる觀念を以て、聊か世の思想界に資する所あらんが爲め、此等各專門の術語中、其の最も普通に使用せらるべきものと思はるゝものに對し、出來べく平易なる文字を以て、可成詳細に說明を加へんことを目的として編纂することとなれり。(引用者註:読み仮名は原文にないが、適宜補った)

然るに各專門の術語中、如何なる術語が最も普通に使用せられつゝありや。之れ取捨統一の甚だ困難なる問題にして、縱《よ》し之を能くすることあるも、各專門の術語數に比すれば、大海の一葉にも足らざる小册子を以て、殊にその說明を詳細ならしめ、之にその全體を包容せんとは、到底望《のぞみ》多くして實是《これ》に添ふ能はざる所なり。されば同じく普通に使用せらるべき術語なりと思ふものに於ても、更に何等かの標準に從ひ、册子に適當すべき語數に削減を加へざるべからず、然るに一切の術語中、人類一般に涉りて、その思想の根蒂となれるものは、比較的心意に關する規範的、又は說明的科學中に含まるゝ思想是なり。されば本書は削減の標準を更に爰《こゝ》に覓《もと》め、以て狹義の自然科學の術語、又は社會的乃至國家的現象に關する術語、又は醫學に關する術語等は多く之を削除せり、之れ本書の蒐集せる術語が、主として哲學、倫理學、心理學、論理學、美學等の部門に屬する術語を以て充たさるゝ所以なり。(引用者註:「根蒂」は根っこの意 読み仮名は本文にないが、適宜補った)

「出來べく平易なる文字を以て」というそばから、序文がすでにむずかしいよ、といいたくなるが、要するに「最近さかんになってきている新しい学問を理解するためにはそこで使われている専門用語をちゃんとわかっていないことにはお話にならないが、だからといって紙幅の都合もあってなんでもかんでも載せるわけにはいかない」から、「普通に使われている専門用語のうち、哲学・倫理学・心理学・論理学・美学等の分野のものに絞って、それなりに詳細な解説をつけた」のがこの辞書、ということになる。

編纂にあたられたのが德谷豐之助と松尾雄四郎という人物だが、前者は☟の論文によれば、我が国最初の社会心理学の本、明治三十九年(1906年)刊行の『社會心理學』を著した方らしい。

後者は国会図書館デジタルコレクションで検索してみると、ご自身の著書を世に問うために敬文社を興されたのではないかとおもわれる。

☝の6番目から10番目までが同じ版元。このうち、9番目の薄田斬雲『片雲集』と10番目の花の山芳霧『吾輩ハ小猫デアル』の奥附をみると姓が「朝山」になっているのだが、☟前者の巻末にこの辞書の三版の広告が載っていて、それもやはり編者名が「朝山勇四郎」に変わっていることから同一人物と確認できる。

「寺田寅彦記念館友の会」サイト

「友の会文庫」65番目に掲載されている「槲74号 「寺田寅彦と少年新聞」 /四宮 義正」によれば、明治三十九年朝山が編輯発行しておられたという『少年新聞』に、寺田寅彥の『寺田寅彦全集』には収録されていない記事が載っていたことがわかったのだそうだ。

ということで、松尾雄四郎はおそらく社会科学方面の研究者で、德谷や寺田と何らかの交流を持っておられた方なのだろう、などと勝手に想像する。

ついでに、德谷豐之助と、それから校閲者の雪嶺三宅雄次郎の国会図書館デジタルコレクションでの検索結果もご参考までに掲げておこう。

序文に書かれた編纂方針に加え、メンバーの顔ぶれからしても、☝『物理學術語和英佛獨對譯字書』とはだいぶ違った方向性の辞書であることは、中身をみる前から予想がつく。

文学士らが「Hypothesis」の訳語に宛てた「臆説」と「仮想」

さて、巻頭「邦字索引」を眺めてみよう。

これが「目録」とかではないのは、見出し語だけでなく各項目の下におかれた術語も同列に検索できるようにしてあるためだ。だから、パーレンでくくられた掲載ページがずいぶんかけ離れた場所にあることも珍しくない。

「假想」がないかな、とおもって「か」の部をみてみると、

あったあった☆ 「假想。」「假想的。」というのが載っているようだ。あと、「假像」に似ている「假象。」もな〜んとなく気になるので、あとでみてみることにしよう。

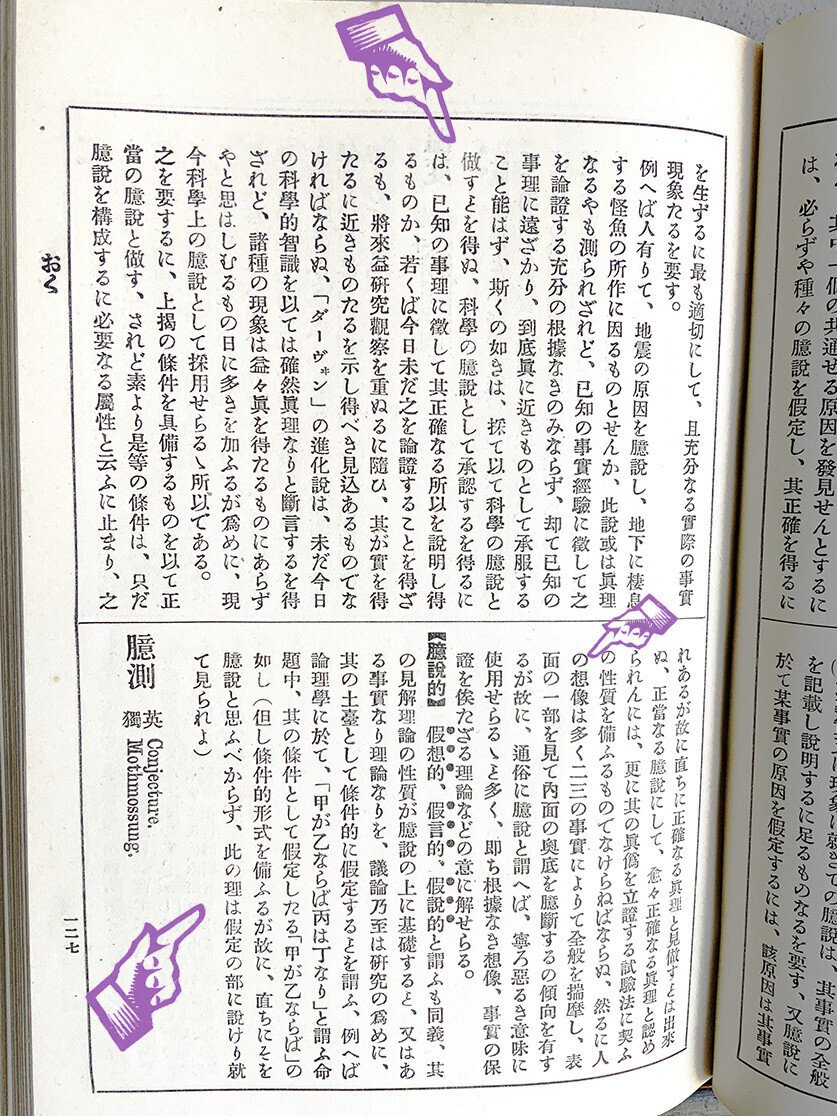

「假想」「假想的」ともに、「臆說に同義」となっていた。

で、「臆說」の方をみると☟のように解説されている(ここでいう「發明」は発見のこと)。

臆說

英 Hypothesis,

獨 Hypothese,

(假想、假說、假言とも譯す)

意義 臆說とは、科學硏󠄀究上に設けられたる一個の想像說で、今吾人が一新發明をなし、又は一新學說を設立し、乃至一新命題を說明せんとするに當り、直ちに之を眞理なり、將た定說なりと確言するには、いまだ其證據不充分にして、尚幾多の事實の硏󠄀究試驗を要する塲合に暫く「云云なるべし」と想像假定するの謂ひで、故に又之を呼んで設想ともいふ。

つまりこの辞書にしたがえば、明治後期の「假想」は、今でいう「仮説」の同義語だった、ということになる。

科學の臆說として承認するを得るには、已知の事理に徴して其正確なる所以を說明し得るものか、將來益硏󠄀究觀察を重ぬるに隨ひ、其が實を得たるに近きものたるを示し得べき見込あるものでなければならぬ、「ダーウィン」の進化說は、未だ今日の科學的智識を以ては確然眞理なりと斷言するを得ざれど、諸種の現象は益々眞を得たるものにあらずやと思はしむるもの日に多きを加ふるが爲めに、現今科學上の臆說として採用せらるゝ所以である。

「臆説」という語が今ではこうした意味に使われなくなったのは、☟その後にも書いてあるように「何らの根拠もない、いいかげんな説」というニュアンスを持ってしまったからだろう。

……正當なる臆說にして、愈々正確なる眞理と認められんには、更に其の眞僞を立證する試驗法に契ふの性質を備ふるものでなけらねばならぬ、然るに人の想像は多く二三の事實によりて全般を揣摩し、表面の一部を見て内面の奥底を臆斷するの傾向を有するが故に、通俗に臆說と謂へば、寧ろ惡るき意味に使用せらるゝこと多く、即ち根據なき想像、事實の保證を俟たざる理論などの意に解せらる。(引用者註:「なけらねばならぬ」は「なければならぬ」の誤植とおもうがママとする)

これは、次に立項されている「臆測」の連想から、語義が引き摺られたのかもしれない。

「假想的」も「仮説的」の意味とかわらないようだ。「假定」のところにも「臆說」についての説明があるので、ご参考までに引いておこう。

臆說と假定 臆說は假定を言ひ表はせる言葉であつて、其の性質上毫も異なる所なし、只一般に於て、假定は常に初頭より其の假定たることを明らかに表明するが故に、本來の意義以外に他の意義を伴はざれども、臆說は往々にして正當の判斷なるかの如く提出せらるゝことあるの結果、誤斷謬見等謂ふが如き、本來の意義以外の意義を伴ひ、從つて假定と特殊の別義を含むことがある。(臆說の條下參照)

よって、「假想的」も「假定的」と同じ、と当時は見做されていたものとおもわれる。

どうだろう、ここにみる「假」という字には「嘘くさい」というようなネガティヴなイメージはなく、むしろ「それらしくおもえる」というようなポジティヴなニュアンスが感じられないだろうか。

「仮説」には今でもそうした意味合いがあるとおもうのだが、例えば「仮面」「仮装」にしても、「(別のものに)なり切る」という肯定的な意味をもつ語義のように感じられる。とすれば、「假」には元々は「(確証はないけれども)どうも真実であるかのように感じられる」という字義があり、それが同義語である「臆說」に通俗的に妙な「色」がついてしまったあおりを受けて、だんだんと「インチキくさい」というような否定的な意味に傾いていってしまった、と考えることもできるのではないかしらん。

もしそうだとすれば、「ヴァーチャル」に「仮リノ」という訳語を宛てた当時、それは語意からして至極まっとうな判断で、しかしその後に語の意味合いがずれてきてしまったために、今日では「不適当なのではないか」という議論が起こっていることになるのでは……そんな気もしてくる。

そういえば、華語では「Virtual」を何と訳しているか?

ところで、☟Tani Takuo氏の「ヴァーチャル」訳語についての最初の論文

の注24に

このような virtual の訳語は,英語の意味を中国語で説明した辞典,『ロプシャイト英華字典』(1866-69)や『井上哲次郎訂増英華字典』(1883)には見られなかったので,今回の調査の範囲では中国由来のものではなさそうである。

とあったが、それでは現代華語では「Virtual」をどう訳しているんだろう、とふと興味がわいて、インターネット検索してみたところ、「虛擬」という語が宛てられていることがわかった。

前世紀、平成八年(1996年)にジャパン タイムズで出しておられた『日英中対照中国語インターネット用語集』。

すでにひとむかし前の雰囲気に感じてしまうのは、分進秒歩の分野の本ゆえだろう。

上海ご出身のおふた方による用語集なので、「擬」は簡体字の「拟」になっている。

「仮想」と「バーチャル」とに分けて載せてあるが、「バーチャル・リアリティ」は「仮想現実」の方に振ってある。

ということで、日本語とは違う訳語だけれども、やはり原語とは異なる意味合いのことばが宛てられている。この本の刊行時期からしておそらく、この技術が入ってきた当初から彼の地ではこう呼ばれていたのだろう。

早稲田大学法学学術院紀要『早稻田法學』96巻2号掲載の☟笹倉秀夫「「フィクション」・「仮象」概念の乱用について」という論文

の「1 「フィクション」・「仮象」等新論」の注で、

( 6 ) 「virtual reality」とその訳語である「仮想現実」(「仮想」)との関係について。英語で「virtual reality」は、〈現実そのものではないが、その中にいる本人にとっては実質的には現実である〉の意である。他方、訳語で「仮象」・「仮想現実」は、〈本人はまちがって現実だと思い込んでいる〉の意である。このように両者は、言うところが一見正反対であるので、邦語は誤訳だとの見方もある。しかし、ちがいは、主体を本人内在的に見るか外在的に見るかにある。すなわち、「virtual reality」の語は、本人の側からはそこにあるものが〈実質的には実在物のように感じられる〉ということを意味している。これに対し、邦語の「仮象」・「仮想現実」は、(現象の外にいる)第三者の側から見れば〈本人は現実から乖離した思い込みに陥っている〉と言っているのである。原語と訳語との間には、こうしたちがいがよくある。〈education─教育〉、〈development―現像・発達〉、〈public─国の(君主の)〉などでの〈原語─訳語〉間での方向性のちがいである。

と説いておられる。

「訳語で「仮象」・「仮想現実」は、〈本人はまちがって現実だと思い込んでいる〉の意」というのは現代多くの方に共通する認識だからこそ、「ヴァーチャル・リアリティ=仮想現実」は不適当なのでは、という議論になっているのだとおもう。

これについて(☝の論文のご本旨などではなく、あくまで「明治期の翻訳語としての「假象」の語義」について)は次の章で取り上げたい点でもあるのだが、そこはともかく「邦語は誤訳だとの見方もある。ちがいは、主体を本人内在的に見るか外在的に見るかにある。すなわち、……邦語の「仮象」・「仮想現実」は、(現象の外にいる)第三者の側から見れば〈本人は現実から乖離した思い込みに陥っている〉と言っているのである。原語と訳語との間には、こうしたちがいがよくある。」というご解説はわかりやすい。

そして、華語でもやはり「外在的に見ている」という点は日本語と共通している、というのは、文化の共通性が感じられておもしろいことだ。

美学における「仮象」と「ヴァーチャル」

今度は「假象」のところをみてみよう。といっても、この語自体が立項されているわけではなく、「美學」の項の中に出てくるのだ。

「エステティック Esthétique」といえば今や「美容術」の方ばかりだが、明治期には「美学」とか「審美」とかを意味するドイツ語「エステーチックAesthetik」として我が国へ入ってきていたのだった。

ここに書かれているように古いギリシア語「αισθετικός」に由来している(☝は綴りが間違っているようだ)のだろうが、これはどうも形容詞ではなく名詞らしい。

ぐーぐるセンセに「aesthetic origin」でお伺いを立てると、Oxford English Dictionaryの語釈を出してくれる。

aesthetic

/iːsˈθɛtɪk,ɛsˈθɛtɪk/

……

late 18th century (in the sense ‘relating to perception by the senses’): from Greek aisthētikos, from aisthēta ‘perceptible things’, from aisthesthai ‘perceive’. The sense ‘concerned with beauty’ was coined in German in the mid 18th century and adopted into English in the early 19th century, but its use was controversial until much later in the century.

十八世紀の「カント」説にいたるまでの美学史の流れについての解説のあと、ちょうどこの当時もてはやされていたらしい「ハルトマン」説について詳しく紹介している。

この「ハルトマン」の美学については明治二十五年(1892年)、鷗外森林太郎による慶應義塾文學部での「審美學」講義の中で、我が国でははじめて紹介されたものらしい。

Karl Robert Eduard von Hartmannという人物については、佛教大学文学部紀要『文学部論集』第90号(2006年)に載った☟坂井健「鷗外がハルトマンを選んだわけ」という論文中に詳しく出ている。

この「ハルトマン」美学についての解説の中に、

而して哲學、宗教、美術の三者を例を以ていはゞ、絕對的実在を火なりとせんに、吾人が之れに達する方法に依りて右の三種の區別を生ずるなり。即ち哲學は光ありて熱なきものゝ如く、宗教は熱ありて光なきものゝ如し、美術は假の方法に依りて熱と光とを結合し兩者の同源なることを示すものである。

という一文があった。美術は「假の方法」によって哲学と宗教とを結びつけ、双方ともにその源はひとつところにあることを示す……これは気になる表現だ。この「假の」という語は、少なくとも「間に合わせの」とか「絵空事の」とかいうような意味ではないだろうとおもわれる。

そしてそのあとに、「Aesthetical Semblance」の訳語として「美的假象」という語が出てくるのだ。

この美学における「假象」という語も、森が東京美術學校教授の大村西崖とともに編んだ『審美綱領』という本にも出てくる

のだが、ここに書かれている説明がさらに気になる。

假象 とは客觀を離れて主觀の範圍内に成立したる象なり。茲に客觀といふは實在物を指すものなるが故に、結局假象とは實在物を遊離したるものなり。普通の象にては吾人は象其の物を單に符號と見なすのみにて、其の後に祕みたる實在を相手として凡ての事を斷ずるものなれども、假象に在りては此の實在にいひ及ぼすことなく、影をば影として其のまゝに取り扱ひ、少しも怪まざる狀態なり。實在がその後に存ずると存せざるとは何等の影響をも假象の價値に及ぼさゞるなり、實在を脫したるなり。

「假象」とは、そこに実在するものがあるかどうか関係なく、主観に捉えられる——目に見える——「象」をそのままに受け取って少しも怪しまないことをいう……それって、まさに「ヴァーチャル・リアリティ」技術の目指すところそのものじゃないの!?

「Schein」の訳語とされる「仮象」は、現代では「現実」の反対語のような概念、「虚構」に近い意味合いで語られることが多いような気がする。一方、明治期の文献にみられるそれは、例えば立命館大学国際言語文化研究所紀要『立命館言語文化研究』26巻1号(2014年)掲載の☟ジョス・デ・ムル「ホモ・ルーデンス2.0」という論文

の中の「半ば真面目な幕間」章にある

遊びは現実でも仮象でもあるものとして呈示される

遊ぶことを,一方では完全に真面目な日常世界から区別し,他方では全くの空想からも区別するもの,それはプレイヤーが同時に日常的な世界と遊びの世界の双方に存在しているということ,そして我々は自分が両方の世界に同時にいることを意識しているということである

遊びの経験は美的経験と非常に近いものとなる。美的経験は同様の二重の経験によって特徴づけられる。この両義性,二重の経験は,人間の反省性に結び付いている。つまり人間はただ経験するだけでなく,同時に自らが経験しているということを経験することも可能なのである

……といった重層性を構成する、その一つの要素としての「一方では完全に真面目な日常世界から区別し,他方では全くの空想からも区別するもの」に近い意味合いを、「假象」という語に持たせているようにもおもえる。

そして次の「遊戯的テクノロジー」章では、デジタルメディアの発達によって

……「ヴァーチャル・リアリティ〔仮想的現実〕」はいよいよ「リアル・ヴァーチャリティ〔現実的仮想〕」となってきているのだ。さらに,双方向性つまり〔受容者の主体的な〕参加という第三の特徴のおかげで,デジタルメディアは様々なレベルでの関与をもたらし,そのなかでユーザーは「有意義な仕方で表象そのもののなかに介入する」ことができる

と語られている。

それを、「假我が假象に對して假感を生ず」るのを「ただ経験するだけでなく,同時に自らが経験しているということを経験する」、というのになぞらえるのは、附会牽強が過ぎるだろうか。しかし少なくとも、ここにいう「假象」は決して、「本人はまちがって現実だと思い込んでいる」という意味では使われていないだろう。

「Virtual」という語本来の「現実に代替し得る」という意味が、明治時代の『普通術語辭彙』に説かれている「美學」項における「假」という字に読み取れるようにおもわれる——それは、Tani Takuo氏が☟の「3.「仮」と「仮想」の別様の可能性」で指摘なさっている「仮山水」のそれに通ずるものだ——からこそ、そんな気がしてくる。哲学についてなんの予備知識も持っていないからこそいえる寝言なのかもしれないけれど。