Virtualはどうして「仮想」になったのか~「VRの訳語」について新たにわかったこと~

コロナウイルスによる「緊急事態宣言」が発せられ、夢か現かなんだかよくわからない毎日が続いている。きょう(4月4日)も、天気はほどほどによく、自室にこもっている限り、あちこちで、病に苦しみ、その治療に当たり、対策に走るひとたちのことになかなか想像が及ばない。ネットやメディアの情報の限界だろうか。やはり「身体」を伴わないと、どこか自分事として、ひとは感じることができないのだろうか。

そんなことを考えながらではあるが、バーチャルリアリティーに関連することを書いておくことにする。私は、VRの訳語として現在、一般的に使われている「仮想現実」という訳語に疑問を抱き、今年(2020年)1月に、『VR=バーチャルリアリティーは、“仮想”現実か』と題して論考を発表した。その後、そのときには間に合わなかったが、新たにわかったことや考察したことがあるので、一応、研究ノート・試論的にまとめておいた。おそらく、科学(物理)の学術用語としてのvirtualだけでなく、物理以外の自然科学や哲学、心理学などの分野での訳語、さらには当時の日本語における「仮」「虚」「仮想」のより幅広い使い方(つまり、virtualの訳語ではないものも含めて)も含めた、調査が必要だと思われるが、後者の部分は、別の研究員が現在、調査中なので、私がまとめた部分を取り急ぎ発表する。ご意見などいただけるとありがたいです。note向けに書いたのではないので少々お堅い文章ですが、それはご勘弁いただきたい。

●Virtual Realityの訳語を再考する

~Virtualの訳語「虚(ノ)」、および「仮(ノ)」から「仮想」への変化について~

■要旨 ゴーグル状のディスプレーを頭部につけて、コンピューターが作った三次元空間に入り込み様々な体験を可能にする最先端技術、Virtual Reality(VR)=バーチャルリアリティー。現在、その定訳となっているのが「仮想現実」であるが、Virtualの訳語の「仮想」に対しては「あまり適切ではない」という批判がずっと続いている。どうしてこういう訳語になったのか。筆者は、二〇二〇年一月発表の拙稿で、Virtualという新たに到来した概念に、明治時代初期の物理学者たちが、原義からはずれるとわかっていたが、なんとか日本語で訳そうとして、「虚(きょ)(ノ)」や「假(かり)(ノ)」、「假(か)想(そう)(仮想)」と意訳したことがその原因ではない

かと論じた。

本稿では、追加調査を行い、(一)Virtual Imageでは、Virtualが「虚」と訳され、「虚像」が定訳となった理由、(二)Virtualの訳語に「假想」が加わった理由について、新たに考察した。

(一) Virtual Imageには、「假(ノ)像」という訳語もあったが、当時の英華字典を参照すると、その語は、phantasmの中国語訳であることがわかった。当時の日本人には「マボロシ」などの意味を持つphantasmが後ろに見え隠れする「假(ノ)像」よりは、「虚像」のほうが、まだしも許容範囲と考えたのではないだろうか。

(二)「假想」という訳語の初出は、確認できた範囲では、一九二八年である。柳父章の「漢字二字の造語」論にもあるように、「假」という一字では翻訳語としては不安定なので、意味には大して影響のない「想」という語を「接尾辞的要素」として付け足して二字、「假想」とし、私たちが「特殊な効果を感じ取る」、「音読翻訳語」として造語されたのではないだろうか。

そして最後に筆者は、「仮想」という訳語は、柳父が言うところの「カセット効果」の現代の典型例ではないかと考え、「言(コト)」に惑わされずに、VirtualやVRの「事(コト)」を見つめることの重要性を指摘した。

はじめに

筆者は、二〇二〇年一月、「VR=バーチャルリアリティーは、 “仮想 ”現実か~ “virtual ”の訳語からVRの本質を考える~」(1:注は、このように丸括弧に入れ、最後にまとめてある。以下、同様)という論考を発表した。バーチャルリアリティーとは、ゴーグルのようなディスプレー(HMD)を頭部につけて、コンピューターが作った三次元空間に入り込み、様々な体験を可能にする最先端技術である。現在、ビジネスや教育、エンターテインメントなど様々な分野での活用が始まっている。

拙稿では、このVRに「仮想現実」、とりわけvirtualに「仮想」という「あまり適切ではない訳語」がつけられたのは、明治時代の初期、当時の物理学者たちが、西洋から新たに入ってきた「Virtual Image」や「Virtual Work」などの物理学の学術用語に、「虚像(きょぞう)」や「假(かり)ノ仕事」などという訳語をつけたこと。要するに、「virtual」に「虚(ノ)」や「假ノ」という訳語をつけたことが大きな原因だったのではないかということを論じた。

そこでは、「假ノ」という訳語(および「假想(かそう)(仮想)」という訳語)について論じたため、「虚(ノ)」という訳語については深く言及しなかったが、Virtual Imageの訳語が「虚像」とされた理由について、その後の調査で新たに見えてきたことがあり、加えて、「假(ノ)」から「假想(仮想)」へ訳語が変化したことについても新たに考察を加えたので、ここで記しておきたい。

一 新概念「virtual」を、明治の物理学者たちは、どのように翻訳したのか?

幕末から明治時代にかけての「文明開化」に伴って、欧米の学問が一気に大量に入ってくる中で、当時の学者たちはそれらの学術用語を、研究・教育のために翻訳し統一することを急いでいた。その中で、物理学の学術用語の翻訳にあたったのは、「物理学訳語会」である。日本人で初めて東京大学の物理学教授となった山川健次郎(2)(一八五四-一九三一)らが発起人となって、一八八三(明治十六)年に発足した。大学などで物理学を教えている人など約三十人が毎月二~三度のペースで会合を開き、「日本の物理学界の総力を集結し」て訳語を決めていったのである(3)。

前掲の拙稿で詳説したように、山川らが翻訳にあたったころの英和辞書には、virtualに、「假ノ」「虚(ノ)」という訳語はない。それでは、どのようにして、こうした訳語が出てきたのだろうか。彼らは、realの訳語である「実」や「真」の対義語として、virtualを翻訳したようなのである。それは、real imageとvirtual imageの違いを説明しようとして、明治期の物理学者たちが、「実像と虚像」「真(ノ)像と假(ノ)像」という対義語の組み合わせを訳語にあてていることからうかがえる。しかしvirtualは、realの対義語ではない。「原義」としては、むしろ「ほとんどリアル(almost real)」と定義されるようなことばである。

山川ら物理学訳語会のメンバーも、物理現象としては、virtual Imageは、real imageの対義的な現象ではないことは理解していただろう。つまり、西洋人がfake imageやfictional imageではなく、virtual imageと名付けたことの真意を理解していたことだろう。しかし、virtualを的確に説明することばは当時の日本語にはなかった(4)。そこで、次章で述べる山川らが作った字書の「序」に記された翻訳の方針からうかがえるように、「やや不適当」なのはわかっていたが、「バーチャル」というようにカタカナで表記せずに、日本語(漢字語)で訳したのではないかと筆者は考えた。

二 どうして「虚像」という訳語が採択されたのか?

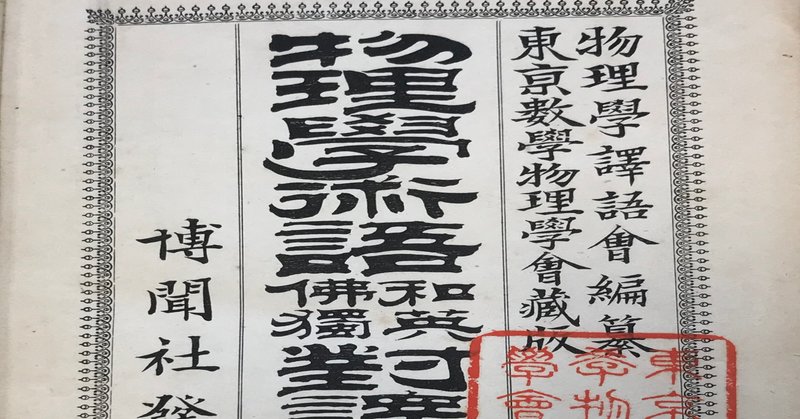

物理学訳語会は、その成果をまとめて、約一七〇〇語を採録した『物理学術語和英仏独対訳字書』(5)(以下、『対訳字書』とする)を一八八八(明治二一)年に出版した。その際、Virtual Imageの訳語として、どうして「假(ノ)像」は採択せず、「虚像」だけを残したのだろうか。

明治期の翻訳においては、「英華字典」が大いに参考にされていたので調べてみた。

『メドハースト英華字典』(一八四七-一八四八年)と『ロプシャイト英華字典』(一八六六-一八六九年:一九世紀における最大規模の英華字典)のどちらにおいても、「假像」は、英語「phantasm」の訳語となっていることがわかった(「虚像」は、どちらの辞書にも立項されていない)(6)。

では、phantasmということばは、明治期の日本人にはどのように受け止められていたのだろうか。当時の代表的な「英和辞典」で、phantasmの訳語を見てみる。

『改訂増補 英和対訳袖珍辞書』(一八六七年)(7):妄想テ脳中二現スル像

『符音挿図 英和字彙』(一八七三年)(8):幻像(「マボロシ」とルビが振ってある)

『英和袖珍字彙』(一八八四年)(9):マボロシ

これらの訳語の中で、「マボロシ」は、明治期にどのように解されていたのかを当時の「国語辞典」で調べてみた。

『言海』(大槻文彦著 一八九〇(明治二四)年)(10)

無キ物ノ、姿ノアルガ如ク、假初二現(ウツツ)二見エテ、ヤガテ消エ失スルモノ。

『日本大辞書』(山田美妙編著 一八九二(明治二六)年)(11)

無イ物ガ現二見エルモノ

『日本大辞林』(物集高見編 一八九三(明治二七)年)(12)

なきものの、あるがごとくみて、ほのかにみゆるこゝちをいふ

山川らは、このような語釈がつく「phantasm」が後ろに見え隠れする「假(ノ)像」ではなく、こちらも「うそ、にせ、いつわり」などのニュアンスがつきまとうが、「虚(ノ)」の方がまだしも許容範囲だと考えたのではないだろうか。

その結果、「虚像」という訳語だけが採用され、その後も一貫してこのことばが使われ続け、現在も教科書に使われるなど、この訳語は定着しているのではないだろうか。

三 「假ノ」から「假想・仮想」へ

(三・一)「假想」の語誌

「假ノ」の方は、その後、「假想」という訳語に変化していく。

「假想(仮想)」ということばの語誌を簡単に見ておこう。

日本語においては、「假想(仮想)」ということばは、前掲の拙稿でも記した通り、幕末から用例が見られる。

『現代に生きる 幕末・明治初期漢語辞典』(13)

① 「向来割拠乱離の際を仮想せんに、西海にてハ、両肥薩州の三藩互に衡を争ひ」

(『江湖新聞』十六条 慶応四年(一八六八)五月五日)

② 「他ノ不幸二依テ貧乏トナリシモノト仮想セヨ、果シテソサィエテーヨリ之ヲ救フ

ベキヤ(『郵便報知新聞』明治八年(一八七五)八月二十八日)

(以下略)

これ以降も、「かりに、想定する(こと)」という文字通りの意味での用例が多くあり、さらには「架空の」という意味などでも使われていた。

しかし、「假想」が「国語辞典」に初めて掲載されたのは、一九二五(大正一四)年の『広辞林』(14)である。「假定しての想像。かりのおもひやり」とある(すぐ後で記すが、「英和辞典」の訳語としては、もっと早くから使われている)。「假想」の初出を一応、一八六八年とすると、この間、約六〇年。この時間差をどう見ればいいのだろうか。現代とは出版事情が大きく違うとはいえ、当時の国語辞典の編纂者たちには、「假想」ということばは、日本語としてよほど定着していないと捉えられていたのだろうか。

次に、幕末から出版が始まっていた「英和辞典」を順に調べた。

対象とした語は、手元にあった和英辞典(15)で「仮想(の)」の訳語としてあげられているimaginationやimaginary、suppositionである。

最も早く「仮想」ということばが使われたのは、一八九二(明治二五)年発行の『双解英和大辞典』(16)の、Imaginaryの訳語の中である。「想像ノ、仮定シタル、仮想ノ、幻想ノ、虚ノ」とある。同辞典では、hypothesisの訳語にも、「仮定」「臆説」などと並んで、「仮想」が使われている。

英和辞典に、virtualの訳語として「假ノ」や「虚ノ」が初めて入ったのは、一九〇二(明治三五)年の『新訳英和辞典』(17)である。「学術専門用語の充実を図り、いっそうの近代化による新たな形で完成した」(18)とされる辞典で、『対訳字書』の成果が反映されたのだろうか。それ以前に出版された英和辞典には、virtualの原義的な意味の「強キ。力アル。働キアル。効用(ハタラキ)アル」という訳語しか載っていなかったのである。また、この辞典では、hypotheticalが「假想の」と訳されている。しかし、ここでもまだ、virtualと「假想」は結びついていない(中国で一九〇八年に発行された『顔恵慶英華大辞典』に、英華字典としては初めて、virtualの訳語に「虚的」「假的」が入った。『新訳英和辞典』の影響があったのだろうか)。

さらに時代を下って、一九一九年発行の『井上英和大辞典 五七版』(19)、一九二五年発行の『同 一三四版』(20)でも、「假想」は、hypothesizeやhypotheticalの訳語(假想する・假想の)としては使われるが、virtualの訳語にはなっていない。一方で、物理の学術用語Virtual displacementには、「仮設変位(仕事)」や「可能変位(仕事)」という新しい訳語がつけられている。

一九四〇(昭和一五)年発行の『新英和大辞典 第六〇版』(21)でも、Virtual displacementには同様の訳語がつけられている。どうやら戦前の英和辞典では、virtualの訳語には「假想(仮想)」は採用されていないようである(なお、独和辞典では、『獨和他國字書大全』(1900)に、「virtuells Bild=假想的光像」とあることをTwitterで教えられ、NOLで確認できた)。

このように、前掲の拙稿に加えて今回さらに調査を行ったが、現段階では、「假想」とvirtualを最初に結びつけたのはやはり、一九二八(昭和三)年に出版された『和欧及英独和 物理学用語新辞典』(22)(以下、『新辞典』とする)のようである。Virtual Displacementを「假想運動、假設変位」と訳している。また、「假想仕事」は、「假設仕事」に同じとし、これは、Virtual workの訳としている。

しかし、『新辞典』の「序言」には次のようにある。

「術語の集録に当たっては、権威ある学者によって、なるべく一般に用いられているものを採るように心がけ、私意を加えて取捨することを差し控えました」「皆然るべき出所があって、私案ではありません」「本書を著すに当り、直接に間接にたくさんの著書のおかげを蒙りました」。

と記されているので、この辞典より前に、virtualを「假想(仮想)」と訳して使っている書物や論文があるはずだと考え探してみたが、今回は見つけることができなかった(23)。インターネット上での調査の限界だと思うので、『対訳字書』から『新辞典』の間に書かれた物理学関係の書物・雑誌などの悉皆調査をするしか方法はないと思われる。

(三・二)「假ノ」から「假想」への変化の理由

では、なぜ「假ノ」が「假想(仮想)」に変化していったのだろうか。

これは、古くから使われていた仏教語の「假想(けそう)」からの転用と考えうるかもしれない。『広説 佛教語大辞典』(24)によると、「仮に考えて観念すること」とあり、「假想(かそう)」とほとんど同様な意味である。もちろん、仏教の宗派ごとにさらに深い意味があるのだが、少なくとも表面的な意味はとても似ている。また、明治時代に呉音から漢音に読みが変わったことばが他にも多数あったことや、当時の知識人の仏教への造詣の深さを勘案すると、この転用はありうるのではないだろうか。

ほかには、陳力衛氏(日本語史・日中言語交渉史)のいう「和製漢語の形成パターン」が参考になった。「仮想」を「仮に・想う」と見るなら、「「直行」「楽勝」のような連用修飾による語構成」(25)と考えることはできると思うが、漢字語の成り立ちを説明できても、そのように変化した理由はわからない。訳語として使われるときに、「假(ノ)」と「假想」に、実質的な違いがあるとは思えないからだ。

そう考えていくと、現段階で筆者にいちばんしっくりとくるのは、柳父章氏(翻訳論)が唱える「漢字二字の造語」論である。柳父は、「漢字二字で一語を表記するのは、地名(引用者注:七一三年、朝廷から、群・郷の地名は漢字二字の好字で表記せよという命令が出された)や人名に限らず、その後日本で使用され造語される漢字語の通例となった」(26)と記している。

その理由は、中国では漢字は一字で一語が原則であるため、二字一語にして中国語の意味と区別するため。また、平仮名で表記される大和言葉が一拍か二拍の音であるのに対して、漢字語は三拍か四拍がひとかたまりの意味の単位となっていて、区別されて読まれるためだとする。

そして、柳父によると「近代になって西洋語、西洋文化を受け入れて新しく翻訳語を作る必要が生じたとき、やはり日本製漢字語のこの性格が受け継がれた」(27)ので、「おそらく漢字一字は翻訳語としてやや不安定であったのであろう」(28)。「假」という一字から「假想(仮想)」という二字になったのは、それが原因ではないだろうか。

加えて、柳父が『平家物語』の冒頭部分「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」を例にして指摘しているように、漢字を日本語の中に取り込んで以降、「音読み語は、(中略)よくは分からないけれど、とにかくその響きがいい。(中略)何となく素敵である、というような(中略)特異な効果を人々が感じ取っていたこと」(29)が、「近代以降、音読翻訳語を愛用する理由にもなっている」(30)のである。

だとするならば、「假想」ということばは、virtualという新しい概念を差別化し際立たせるために(「かり」という、大和言葉に替えて)、「假」(音読みは「か」)に、「想」(音読みは「そう」)を、意味にはそれほど影響のない「接尾辞的要素」として付け足して、造語されたと考えることができるのではないだろうか(管見によれば、「空想」や「感想」「幻想」などの翻訳語も、同じようにして作られたと思われる。また、「假想」も含め、これらの語は、前出の『言海』など三つの明治期の国語辞典には、いずれも立項されていない。翻訳語は、国語辞典に掲載されるのが遅かったのだろうか。そうだとすれば、それは、なぜだったのだろうか)。

(三・三)「virtual=仮想」への収れん

「仮想」という訳語ができたあとも、「虚」は特殊な例としても(柳父の論に基づけば、西洋語を一字で翻訳するのは特殊と言えよう)、virtualの訳語は、「仮想」に収れんしたわけではなかった。

戦後、一九四七(昭和二二)年に、「当用漢字表」と「現代かなづかい」の制定・交付を契機に、国は、学術用語の制定事業に着手した。そして、一九五四年に『学術用語集 物理学編』(31)が刊行された。前述の拙稿で記したように、ここではvirtualの訳語に、「仮想」「虚」「見掛け(の)」「仮の」があてられている。

ここから、「仮想」という訳語へ収れんしていくのは、一九七二年に日本IBMが、米IBMが開発したvirtual storageを「仮想記憶装置」という訳語で販売したこと、そして、それが新聞などのマスメディアでも取り上げられ、広く知られるようになったことが大きな要因だったのではないかというのが、筆者の見立てであった。

前稿で記した通り、当時の日本IBM担当者からは、自分たちが翻訳したのではなく、すでに「仮想記憶」という訳語が使われていたという証言を得ていたので、今回さらに調査したところ、同社のエンジニア、竹下亨氏が一九七〇年一二月に行った講演で、「仮想記憶(virtual memory)」「仮想機械(virtual machine)」ということばを使っていたことがわかった(32)。米IBMは、一九六五年にはすでにvirtual memoryの機能を持つ「システム360 モデル67」を開発していた(33)ので、日本で訳されて、一九六〇年代後半には「仮想記憶」という訳語が使われていた可能性は高い。その際、Virtualに新しい訳をつけるより、前述の『学術用語集 物理学編』などが参考にされたのではないだろうか。中でも、「仮想」が選ばれたのは、柳父の「漢字二字の造語論」で説明できるように思うがいかがだろうか。

こうしてコンピューターの分野では、一九六〇年代後半、virtualは「仮想」と訳され、それが定着した。そして、それが、一九七二年以降、他の分野にも広がっていったと思われるのである(34)。

おわりに

本論考では、前述の拙稿を書き終えた後も継続して行った調査でわかったこと、さらに、主に柳父氏の著作を参考にして考察を行ったが、Virtualの訳語史をまだ追い切れたわけではない。『新辞典』以前にvirtualを「假想」と訳した例や、なぜ「仮設」「可能」という訳語が消えたのか、そして、一九六〇年代にコンピューターの分野で「仮想」と訳したのは誰で、どうしてなのかについては、引き続き調査を進めたいと思う。

ただ、筆者の感想になるが、意外なほど、専門用語・学術用語の「訳語」については、その経緯などは忘れられていて、関係資料も残されていない(もちろん分野によって違いはあると思う)。例えば、「仮想記憶」の関係者は、自分たちが翻訳していないからかもしれないが、訳語についてあまり意識して考えたことがなかったという。VRの関係者も、一部の方を除けば、「仮想」という訳語に違和感を持ちつつも、同様であると感じられた。どうして、そうなるのだろうか。それは、柳父の言うところの、漢字の持つ「簡便な造語能力」、その反面としてある「その内容が乏しくなる、空しくなる」ということ。さらには、「漢字は、造語されたその内容の、意味の乏しさ、空しさを気づかせない。意味の究極的な根拠は、目の前にある漢字の、いわばその彼方にある、というような漠然とした感覚が私たちを捉えてきた。それは基本的に輸入品だったからである。遠い昔に、彼方から海を越えてやってきた舶来品だったからだ。その舶来品としての高級感や香りが漂っている」(35)ということにあるのではないだろうか。

さて、前稿と同様、本稿においても、論理の飛躍や誤解など不十分な点があるかもしれない。それは筆者の力不足としても、これまで本格的な研究がなかったVirtualの訳語史に、前稿とあわせて一石を投じることができれば幸いである。

現在、「仮想」という訳語を漫然と使って(いや、むしろ誤解を承知で使っているかもしれないが)、「仮想○○」という形で新しい造語が次々に作られているが、これはまさに、柳父が言うところの「カセット効果」の、現代における一つの典型例ではないだろうか。「仮想」という翻訳語は、「カセット=宝石箱」である。「しかしこれは箱であって、その中身は見えない。見えないから、かえってすばらしい中身が想像されるという効果」(36)、「物の内容よりも、見かけの形が人を惹き付けるという効果である」(37)。

これは、Virtualを「バーチャル」というように「外来語」としてカタカナで表記したり、VRの専門家が提案する「実質現実感」(38)という訳語にしたりすれば、少しはその効果は弱くなるかもしれないが、実際はあまり変わらないように思う。そう言ってしまうと元も子もない気もするが、これは、日本列島で暮らしてきた私たちが、新たな事物、異文化に出会ったときに、それを理解するために長く取ってきた方法だからである。

従って、私たちは、今後、社会への実装が加速的に進むVR技術、そして、それが社会に与える影響を考えるために、「仮想」という「言(コト)=宝石箱」が覆い隠しかねないその中身、その「事(コト)」をしっかりと見つめなければならないと思うのである(39)。

注

(1) NHK放送文化研究所編『放送研究と調査』NHK出版、二〇二〇年一月号、四六-五八頁。下記URLで全文公開されている。

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/domestic/20200101_5.html

(2)山川は会津藩士で、白虎隊の生き残り。米国に留学して学位を取り、帰国。東京大学の教授になったのは、一八七九(明治一二)年。

(3)「物理学訳語会」については、日本物理学会編『日本の物理学史 上 歴史・回想編』(東海大学出版会、一九七八年、八五-八八頁)を参考にした。

(4)舘暲『バーチャルリアリティ入門』ちくま新書、二〇〇二年、一九-二〇頁。

(5)物理学訳語会編纂、博聞社。

(6)中央研究院近代史研究所のサイトにある「英華字典」検索コーナーを利用した。 http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/dictionary/index.php

ちなみに、一九〇四年に中国で出版された専門用語の辞書、『Technical Terms,English and Chinese』(EDUCATIONAL ASSOCIATION OF CHINA)には、virtual imageが立項され、「幻影」と訳されている。同辞書では、phantasmは「怪像」と訳されているので、一般の英華字典とは違った捉え方をされていたように思える(Virtual単独では立項されていない)。

(7)書肆 蔵田屋清右衛門。

(8)柴田昌吉、子安俊編、日就社。

(9)西山義行編・露木精一訂正、十字屋・開新堂・桃林堂・三省堂。

(10)『私版日本辞書 言海』(大修館書店、一九七九年)を利用。

(11)『日本大辞書 復刻版』(名著普及会、一九七九年)を利用。

(12)『明治期国語辞書大系』(大空社、一九九八年)を利用。

(13)佐藤亨、明治書院、二〇〇七年、一〇八-一〇九頁。

(14)金澤庄三郎編、三省堂。

(15)小西友七監修、岸野英治編『ウィズダム和英辞典 第2版』三省堂、二〇一三年。

(16)島田豊纂訳、共益商社。

(17)三省堂編集所編纂。

(18)境田稔信「三省堂辞書の歩み 第一一回 新訳英和辞典」三省堂辞書ウェブ、二〇一二年

https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/column/ayumi11

(19)井上十吉、至誠堂書店

(20)井上十吉、井上辞典刊行会

(21)岡倉由三郎主幹、研究社。

(22)小山民造、太陽堂書店。現時点では、小山については、理学士で、当時、札幌大学教授だったという情報しかない。

(23)J-STAGEで、『新辞典』より前に、virtualの訳語の可能性がある「假想」を使った論文を一件だけ見つけることができた。「仝期交流発電機の特性」(『電気学会誌』一九一二年六月・七月(第二百八十七・二百八十八号))と題された論文の第四章に、「假想同期交流電動機」について書かれてあったが、この「假想」には、「Ideal」と但し書きがあった(同誌第二百八十七号五七四頁)。この当時の辞書には、Idealを「假想」と訳したものはなく、今後の検討事項としたい。『対訳字書』や『新辞典』にも、Idealは立項されていない。

(24)中村元、東京書籍、二〇一〇年。

(25)陳力衛「第4章 語彙史」沖森卓也編著『日本語史概説』朝倉書店、二〇一八年、六九-七一頁。

(26)柳父章「日本における翻訳造語―「カセット効果」について」『東アジアにおける近代諸概念の成立―近代東亜諸概念的成立』26巻、鈴木貞美・劉建輝編、国際日本文化研究センター、二〇一二年、一二二頁。

http://doi.org/10.15055/00002716

(27)(26)と同じ。

(28)同『翻訳語成立事情』岩波新書、一九八二年、六八頁。

(29)同『近代日本語の思想 翻訳文体成立事情』法政大学出版局、二〇〇四年、一九一頁

(30)(29)と同じ。

「古代における漢字受容以来、漢字は先進文化渡来の政治、法律、学問などの用語となり、かな文字が発達して後、漢字はかな文字と役割分担して、(中略)高級な意味の分野を担当してきた。ここから、先進文化の言葉は、漢字という高級な文字によって表現されなければならない、とされた」(同書、二一五頁)という歴史的な経緯も大いに影響していることだろう。

(31)文部省学術奨励審議会学術用語分科審議会編、大日本図書。

(32)竹下亨「OSの展望」『情報処理』Vol.12 No.2、一九七一年、七一頁。しかし、今回、竹下氏に確認したところ、自分で、そのような訳語を考え出した記憶はないという証言を得た。

(33)情報処理学会歴史特別委員会編『日本のコンピュータ発達史』オーム社、一九九八 年、一五頁、三二一頁。

(34)『学術用語集 物理学編(増訂版)』(一九九〇年)では、光学分野を除くと、virtualは、すべて「仮想」と訳されている。

(35)柳父 前掲書二一二-二一三頁。

(36)同 前掲論文一二四頁。

(37)(36)と同じ。

(38)東京大学先端科学技術研究センター稲見昌彦教授の提案

(39)このあたりの「言」や「事」などの記述は、柳父章『未知との出会い 翻訳文化論再説』(法政大学出版局、二〇一三年)の「序」「第一章」を参考にした。

※史料の引用に際しては、旧字を新字に、旧仮名遣いを新仮名遣いに改めた箇所がある。

※URLは、二〇二〇年四月時点のもの。

●VRの訳語について調べた論考の最初のものは下記からご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?