「日本」の英語呼称「Japan」マレー語移入説について考えてみた(承前の6)

「日本」を意味する英語「Japan」がマレー語経由の華語に由来する、という説を追っかけてみる此度の連載。

大英帝國海峡殖民地時代の辞書を引っ張ってみると、ラテン文字での音写にはだいぶブレがあって心許ないのだが、十七〜十九世紀当時現地で使われていたジャウィ文字とラテン文字の対比ができる英文・蘭文マレー語辞書をみてみたところ、「جڤون japūn」「جاڤون jāpūn」だったらしいことがわかってきた。

☝前々回で取り上げたように、ヨーロッパのことばによるマレー語辞書は十七世紀のはじめになるまでは作られていなかったという。ということは、ポルトガル人が十六世紀前半に「Japão」

と写し取った音韻が果たして「japūn」だったのかどうかは、ちょっと確かめるすべがなさそうだ。

そうでなくても、母音をはっきり書き分けしないことの方が多いアラビア文字から派生したジャウィ文字で書けば、現代マレー語の☟「Jepun」でもおなじく「جڤون」になってしまうわけだし……。

ってなわけで、古いマレー語の方はここであきらめて、華語がマレー語に移入されるにいたった環境、つまり華人のマレー語圏移住史の方に今回は注目してみようとおもう。

いわゆる「プラナカン文化」の担い手となった華人たち

マレー語圏を中心に東南アジア諸国には、商取引のためにたびたび訪れていた華人が、やがて現地人とともに暮らすようになり、それが代々続くうちにそれぞれの文化が融け合って、独特の建築や工芸・料理などを生み出すにいたった。マレーシアやシンガポールあたりの文化についてご興味をお持ちの方ならばとっくにご存知のことなのだろうが、こうしたものをひっくるめて「プラナカン文化」と呼ぶらしい(この連載を書いているヤツは、今回初めて知ったww)。

☝日本アセアンセンターが2021年に邦訳版を出しておられるブックレット『プラナカン カラフルな文化』が、その全体像をざっくりつかみやすい☆

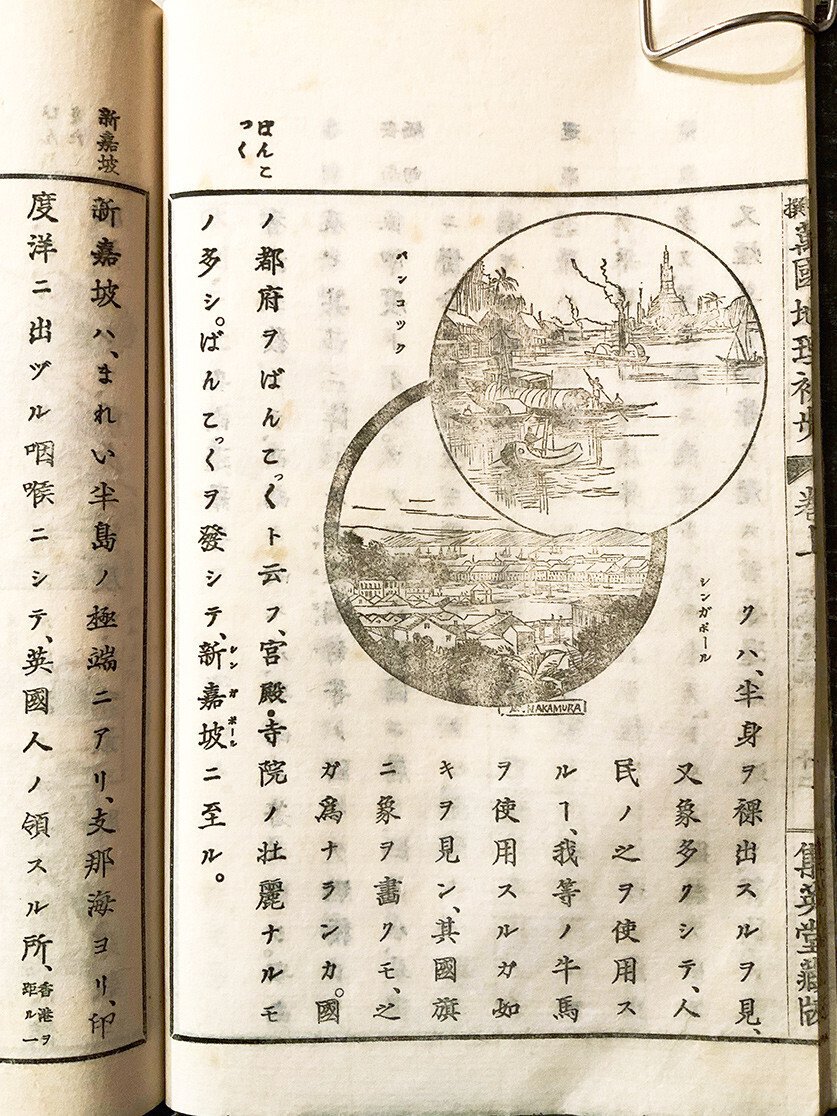

☝こういう、シンガポール島の市街地側から海の方を眺めた風景画とか写真とかは、我が国の古い出版物ではなぜか意外と見かけない。

同志社大学グローバル・スタディーズ学会『同志社グローバル・スタディーズ』誌 Vol. 4 (2014年)に載った☟安里陽子「再構築される歴史とプラナカン概念」

冒頭部「Ⅰ はじめに」章には、まず一般論として

プラナカン(Peranakan)とは、「シンガポール、マレーシアにおいては基本的に、15世紀以来マラッカ、その後ペナンやシンガポールで西洋人との交易に従事してきた華人とマレー人との間に生まれた子孫を指す」といわれ、海峡華人(Straits Chinese)やババ(Baba、男性)、ニョニャ(Nyonya、女性)とも称される。あるいは、文化的なアイデンティティを持つ共同体であり、混血性、異種混淆性といった概念が含有されていると一般的には理解されている。

という解説があり、また p. 43(PDF15ページ目)にはその注として

ただしインド系とマレー系の婚姻による子孫も「チッティー・プラナカン(Chitty Peranakan)」と称されるなど、プラナカン、イコール華人系というわけではない。シンガポールやマレーシアにおいてはプラナカンといえば「プラナカン・チャイニーズ(Peranakan Chinese)」を指すことが多いが、それは華人系のプラナカンが数の上で多いことによるものである。

と補足されている。さらに p. 30 (PDF2ページ目)「II 植民地化と海峡華人」章「1 シンガポールにおけるプラナカン概念」節では

プラナカンとは「子ども(anak)」を意味するマレー語やインドネシア語から派生した語であり、地元の人と外国人とのインターマリッジによる子孫を指すといわれる。東南アジアは中国南部の海港と 7 ~ 8 世紀から交易関係にあったが、14 世紀末に誕生したマラッカ王国は 1 世紀以上にわたり交易の中心として繁栄し、華人商人をはじめ多様な人々が居住するコスモポリタンな都市国家となった。中国から東南アジアへ移住した人々も多く、やがて現地化した彼らとその子孫が、プラナカンあるいは華人系プラナカン(Peranakan Chinese)と呼ばれる存在となっていく。……

と、その歴史的背景がのべられている。

☝この本の書影+奥附は、☟「元旦の午後」論に載せてあるのでどうぞ。

ただし、ムラカ王國のあった当時から「プラナカン」と呼ばれていたわけではないようだ。つづく p. 31 には、

……マラッカのプラナカンは「移民後の長い歴史のなかで、中国とのつながりを失い、マレー語と福建語の混合した独特の言語(ババ・マレー語)を話し、衣食住の全般にわたってクレオール化した」といわれ、これらの特徴はプラナカンとそうではない華人系とを区別する標識になっている。…… マラッカに同化した華人たちが、自らと他の華人とを異なる存在として認識するようになったのは、19 世紀になって中国から大量の労働移民がやってきたことに起因するといわれる。当時ババと呼ばれるグループは、海峡植民地において裕福な商人や実業家となっていたほか植民地エリート層として活躍するなど、地位や名声を確立した存在となっており、マラヤ諸州における鉱山やゴム農園の労働者としてやって来た「新客(sinkheh)」あるいは新移民と呼ばれた中国人との違いを意識するようになったとされる。そして、現地生まれの華人系であるババと、中国生まれの新客とを区別するようになったことから両者の間に境界が形成され、さらには同じ現地生まれでも、ババとババではない華人系との間にも互いを区別する意識が広がっていったとされている。

とあって、福建語がマレー語に混ざって生まれたらしい「ババ・マレー語」の成立もふくめ、どうやらそう古くからのことではなさそうにおもわれる。

また安里は、 p. 32 (PDF4ページ目)で、先行研究を引きつつ次のようにまとめておられる。

……ババという語は海峡華人やプラナカンという語と比べると文化的な特徴に焦点を当てたものであるということができ、さらにプラナカンは海峡華人と比べてもより大きな概念であるといえる。

ここで注目しておきたいことは、マラッカにおいてはまずマジョリティであるマレー人の側が、マレー社会に同化した華人と中国生まれの華人とを区別していたことであり、プラナカンの側が自らを他の華人と区別するようになったのは、中国から大量の労働移民が入ってきたことが契機となっていることである。つまり、海峡植民地となったことでこれまでになく多数の移民が流入するが、労働移民である他の華人系と自らの差異化を図ることによって植民地エリート層としての地位を獲得しようと、プラナカンは英国臣民としての立場を打ち出していくようになったと考えることができる。換言すると、海峡植民地となるはるか以前から交易に従事し、マラッカに居住していたプラナカンは商人層であったため、労働者層である華人から身を引きはがしていくかのように差異化を図ったのである。さらに言えば、裕福なエリート層となっていたプラナカンは、イギリスにとって無視できる存在ではなかったどころか交易に携わる商人層として、海峡植民地の運営においても重要な役割を担うようになっていく。

同じようにマレー華人発の食文化ながら、「コピティアム」(「コーヒー」を意味するマレー語「kopi」+華語の「店」の福建音「tiam」からきているそうだ。近年は都内にもその手のメニューを出すお店ができているらしい)が決して「プラナカン文化」には含まれないのは、これが「差異化を図」られる側の「新客」、その中でも出遅れ組の海南島出身者たちによって「苦力」たちの空腹や渇きを癒すためにはじめられた朝食屋台に起源をもつから、ということのようだ。

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所『Field+ 《フィールドプラス》』誌 no.19 (2018年)に載った☝櫻田涼子「コピティアム、多文化社会のごった煮的食文化」によれば、マレーシアやシンガポールでは今や「誇るべき「私たちの文化遺産」と認識されて」いて、さらには最近、マレー人による女子好みのオシャレなお店もできて人気を呼んでいるらしい……のだけれども。

☝関係ないけれど、清朝末期の女子の髪形。こーゆー、教科の本筋からはみ出しているような図版が載っているところが、女子教科書の魅力のひとつ☆

ただし、櫻田が終いの方で……

海南島からはコピティアムそのものではなく、老爸茶のような「飲み物を片手にゆったり過ごす」という文化が持ち込まれたと考えるほうが正しいだろう。それに加えて、後発移民としてマレー半島に渡来した海南島出身者の社会経済的立場も現在のコピティアムのあり方に影響している。

福建及び広東出身者に遅れをとった海南島出身者は、イギリス植民地行政官やプラナカン(マレー人と中国人の結婚により生じた、より現地化した中国系コミュニティ)家庭のお抱えシェフとして腕をふるう者が多かった。この経験が海南島出身者による洋食に影響された「海南食文化」の創出に一役買ったようである。……

……と書いておられるように、故郷で元々馴染んでいた「老爸茶」文化に加え、殖民地支配層の影響を受けたプラナカンの食生活も身をもって体験していた人たちだからこそ生み出せた喫茶業態ではあるようだ。そういう意味で、全く関係がないというわけでもない。

海峡華人たちの直面した大問題「追放令」

ところで、プラナカンがその独自性を、ことさらに「文化」としてアピールしなければならなかった、とある事情があったらしい。

安里の論文 p. 33 (PDF5ページ目)に、次のような話が出てくる。

19世紀に入り、移民が大幅に増加する中、プラナカンは中国生まれの華人と自らを差異化することで海峡植民地におけるエリート層としての地位を確固たるものにしていくが、さらにそれを推し進めることとなる出来事が生じた。それが、イギリス植民地政府が1880年代末に実施した「追放令(Banishment Ordinance)」の発布である。追放令は、出生による英国籍保持者と帰化による者とを区別し、後者は外国籍保持者と同等に扱われるという法律である。当初は治安維持法令の一条項であったのが、1888年には独立した「追放令」として発布された。この時点では、帰化による英国臣民は海峡植民地からの追放の対象にされる恐れがあったが、生まれながらの英国臣民である海峡華人は追放を免れる立場にあった。しかし1899年8月の改定によって、海峡華人は生まれながらに英国臣民ではない人々と同じ立場に突如置かれることとなり、富や権力の喪失どころか海峡植民地から追放され生活のすべてを失う危機に直面する恐れが生じたのである。

これにつづけてこの「改定」は、海峡華人を狙い撃ちにするものであったことが説明されているのだが、そうなるにいたった要因は東南アジア学会『東南アジア―歴史と文化―』誌第30号(2001年)の☟篠崎香織「シンガポールの海峡華人と「追放令」」に、詳細に掘り下げた論考が展開されている。

p. 74 (PDF3ページ目)の「Ⅰ 1890年代における海峡華人の統合と中国系コミュニティの統合の試み」には、

マラヤに居住した華人たちは,ガンビールやコショウのプランテーションや錫鉱山の開発,アヘンなどの専売によって富を得た。彼らは,武力を行使し得る企業体(「会党」,「公司」または「秘密結社」などと呼ばれる)を通して安価な労働力と潤沢な資金を調達することで,これらの事業を成功させていた。これは,中国からの新来移民に限らず,マラヤ生まれの海峡華人も,むしろ後者が主に拠り所としていた政治的・経済的基盤であった。例えば,治安判事(Justice of Peace),立法参事会(Legislative Council)メンバー,市委員会(Municipal Commlttee)メンバーなどに任命されたマラヤ生まれの華人である陳金鐘(Tan Kim Ching),陳成寳(Tan Seng Poh),余有進(Seah Eu Chin),陳明水(Tan Beng Swee),章芳琳(Cheang Hong Lim)らは,プランテーションや錫鉱山の経営,アヘン・酒精専売業に従事する実業家でもあった一方で,「公司」,「会党」,「秘密結社」などと呼ばれる組織の指導者的立場にもあった。1870年代以前のイギリスの対マラヤ政策は,基本的には不干渉の立場を取っていたため,中国系社会は植民地政府に対して,「帝国内の帝国」とも言われる高い自律性を維持することができた。

最初の方に出てくる「ガンビール」というのは「缶ビール🍺」じゃなくて、☟前回記事の「パクり」マレー語辞書の話のところでちょこっと取り上げた「阿仙薬」のこと。

明治期の薬用植物書をみると、キナと同様に収斂薬として、下痢止めなどのために内服もされていたことがわかる。

ただし☟初期の局方解説書をみると、阿仙薬の原料となる植物はひとつではなく、局方に載っているガンビールはアカネ科のガンビールノキ(Uncaria gambir 、かつては「Gambier」と綴ったようだ)の葉、そしてカテキューの方はマメ科のアセンヤクノキ(Acacia catechu)幹の芯材、またヤシ科のビンロウヤシ(Areca catechu)の実(檳榔子)からも作ったが、「アレカ阿仙薬」と呼ばれた後者の方が劣るとされていた。

ビンロウヤシの実は(口の中が毒々しい赤に染まって、しかもカスをところ構わずぺっぺっっと吐き出すのでイヤがられているww)東南アジア諸国現地民の嗜好品としてもしられている。☟東邦大学医学部東洋医学研究室・田中耕一郎のお話がなかなか面白いのでどうぞ。

ただし☟明治後期百科事典の「シンガポール」項をみる限りでは、当地からヨーロッパへ多量に輸出されていたガンビールは、薬用よりもむしろ染料として盛んにつかわれていたようだ。

京都の染め物屋さん、森田染繍工藝株式会社による☟阿仙+ガンビールでの染色工程ご解説。

……えっと、何がテーマだったかだんだんわからなくなってきそうなので、そろそろ話を元に戻そう。

華人たちのこうした殖民地支配者層の意志が及ばない仕組みが、富と権力とを抱え込んで増長していくことは、やはりいろいろな問題を惹き起こすものだったとみえて、1873年に殖民地政府が「不干渉の立場」をぶんなげるや、次々に締めつけがおこなわれ、「帝国内の帝国」は1880年代末までにほぼ壊滅状態になったという。

それにもかかわらず、さらに苛烈な「追放令」が華人系プラナカンに向けて突きつけられるにいたったのは、彼らに対して殖民地支配者層がいだく不信感をぬぐい切れない、それなりの理由があった。

篠崎論文「Ⅲ 「追放令」の変遷と1899年改正案」 p. 82 (PDF11ページ目)には、1899年の「追放令」改正案についてこのように書かれている。

この改正案が海峡華人を念頭に置いたものであることは,当時の植民地総督ミッツェルが同年5月に植民地省大臣に宛てた書簡の中で明らかである。彼はこの中で,「イギリス領で出生しても他の外国勢力からその国の臣民であると認識されているような人々」を全て追放令の対象とする法令改正を提案した。そのような人々の例として,海峡生まれの華人の例をあげ,彼らが三世代経るまで中国政府から国民して扱われることを述べている。また彼はこの中で,追放令の被発令者が英国国籍の保持を申し立てる傾向が当時増えつつあったことを訴えている。彼らの申し立ては十分な証拠に基づいていないことが多かったが,植民地政府が彼らの出生地に関する証拠を提示し,その申し立てを却下することも困難であった。例えば40歳のある被発令者場合,40年前には出生登録も行われておらず,その両親もすでに死亡しているため,彼の出生地に関する証拠が得られない。彼の友人達が彼に有利な偽証を行えば,追放令も却下され得る。ミッツェルはこのようなケースに危惧を示していた。(引用者註:「彼らが三世代経るまで中国政府から国民して扱われる」は原文ママ)

出生登録もされていない者が40年も放置されていた、というのもびっくりだが、属地主義で国籍を与え、しかも二重国籍も認める大英帝國と、血統主義で3世代まではどこで生まれようと国籍を認めてしまう淸朝との考え方の違いで、当人の意思にかかわらずこうした扱いになってしまっていたらしいのだが、それを自らに有利にはたらくよう悪用する者も少なくなかったのだろう。

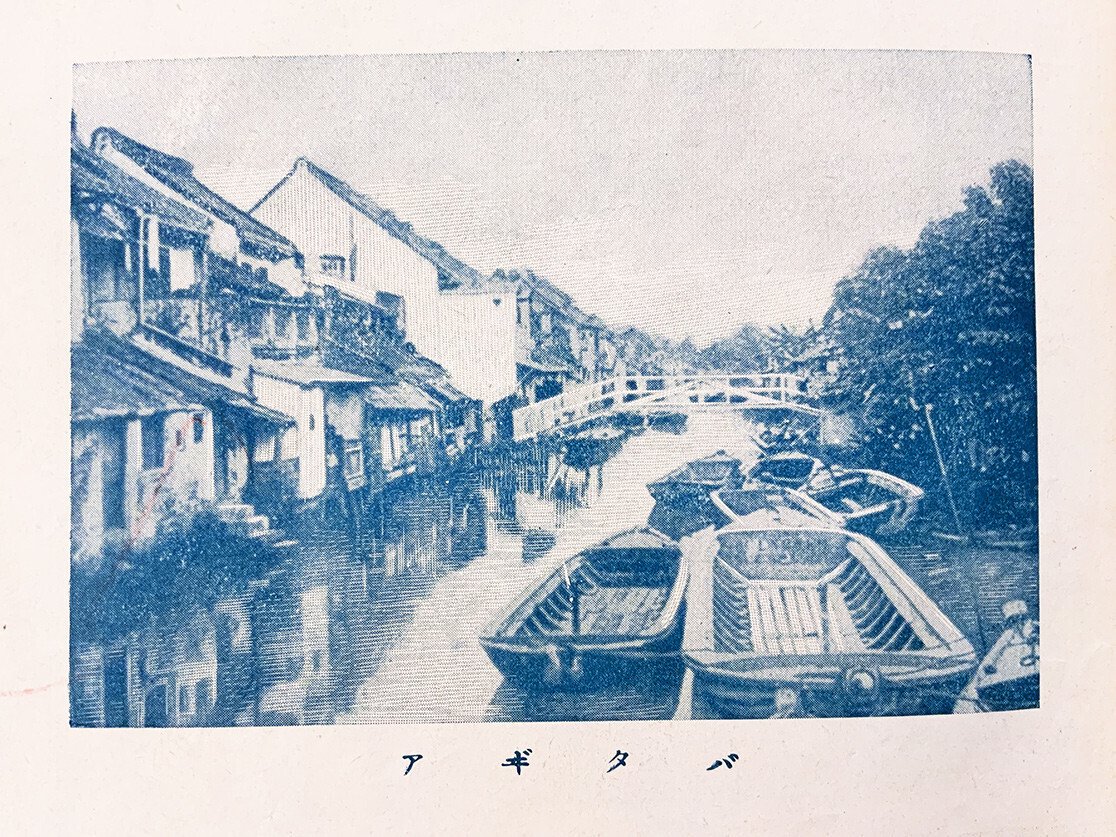

☝結構珍しい、海峡殖民地時代シンガポール市街のパノラマ写真。

安里論文 p. 34 (PDF6ページ目)には、こうした植民地政府側の疑いの目をさらに険しくした要因と、マレー華人のエリートたちがその立場をまもるために採った対応にも言及がある。

……植民地政府にとってプラナカンは現地に根付いた存在でありながら中国という外の世界ともネットワークを持つ、ある意味危険な存在であると見なされたことに起因していると考えられる。実際に中国とのつながりをもとに、プラナカンの政治的な立場が植民地政府に疑念を抱かせる事態も生じていた。中国における自然災害と満州事変による犠牲者の救援活動において、実際に寄付をおこなったプラナカンも多かったということ、そして華語や中国文学、歴史への関心が高い者も多かったことなどがそうである。プラナカンのこうした行動は、中国に対して政治的に忠誠心を抱いているという印象を植民地政府に与えてしまうこととなった。そこでプラナカンは「マラヤにおける自らの政治的立場を危険にさらさないようにするために、中国的なものに対する文化的な関心には、政治的な意図はない、ということを繰り返し強調した」のである。

ひとたび間違いをやらかして「追放」となったが最後、それまでの海峡華人としての生まれながらの権利も地縁も地位も財産も有無をいわさず身ぐるみひっぺがされて、いくら籍があるとはいえ暮らしたこともない環境へとほうり出される決まりができたことは、恐怖でしかなかったに違いない。

篠崎論文「Ⅳ 海峡華人の反応」 p. 84 (PDF11ページ目)にも具体例が挙げられているように、英国籍を主張したにもかかわらず異国で牢屋にぶち込まれたまま見殺しにされたり、片親の出身国へ叩き出されたりした例が実際にあり、その危機感にはただならぬものがあったようだ。

華人としての繋がりは維持しつつも、あくまで善良な英國臣民ですよ〜、ということを強調して政治的に弱い立場に追い込まれた身をまもるため、窮余の策として花開いた文化だった、といえるのかもしれない。

イギリス統治よりも前の華人移民史

現代のマレーシア版図にあたる地域への華人の移住の歴史について、☟武蔵野学院大学大学院田崎亜希子の博論「マレーシアの国民形成における華人の統合に関する研究」(2021年)

の第3章「マレーシアにおける華人の移住と定住の歴史過程」冒頭部「はじめに」に、次のように解説されている。

中華系住民のマレーシアへの移住は、その時期と性質から、2つに分けることができる。第1期は、マラッカ王国の成立後、交易の拡大とともに、漁村から港湾都市に発展した 15 世紀から、ポルトガルやオランダが統治し、19 世紀にイギリスの植民地になるまでの間である。第2期は、イギリス統治が本格化し、大量の労働者が流入し、各地に移住していった頃からイギリス統治の終焉までの時期である。現在マレーシアにおける華人は、大半がこの第 2 期に移住し、定着した人々である。ちなみに、第2次世界大戦前後から戦後、マラヤ連邦として独立して以降は、中国系住民の移民が続いているが、多くはない。

これらの移民は、主にマレー半島西岸の特定の地域に集中している。一方、東側に位置するトレンガヌ、パハンには、マレー人によりイスラームを信仰するスルタン王朝が成立していたが、中華系の移民はほとんどない。また、タイ王国に接しているプルリス、ケダ、クランタンなどは、マラッカ王国の影響を受ける一方で、古くからタイ人とのかかわりが深く、こちらも中華系の移民は多くはなかった。

つまり今回の記事でこれまで「第2期」についてみてきたことになるから、今度はこの「第1期」にあたる華人移民事情の方をみてみたい。

アジア政経学会『アジア研究』誌第55巻第2号(2009年)に載った周敏「華人国際移住の歴史的回顧と社会学的分析」の p. 24 (PDF2ページ目)「Ⅰ 海上貿易と華商経済の繁栄―植民地化以前の華人の国際移住」は、まずこのように書き始められている。

……移民ブーム自体は 19 世紀以降だが、華人の海外移住は 12 ~ 13 世紀に始まっていた。初期の華人の国際移民モデルは基本的に循環的で、故郷を離れて商いを営む形のものだった。12 世紀以前は、中国の中での農村から近隣の郷鎮や都市への移住であり、海外への移住は少なかった。華人がまとまって海外に移住するのは 12 世紀から 16 世紀の間で、行き先は近隣のアジア諸国だった。当時、アジアで海を渡って移民するのはほとんど華人だけで、華商(貿易商、卸売業者、職人)が東南アジアで商売を行った。このような華商の移住が、初期の華人の国際移住のモデルである。

……12 世紀前後、華人は海上貿易を南シナ海から東南アジアにまで拡大し、この地域を「南洋」と呼んだ。当時、中国と隣国の朝鮮、ミャンマー、タイ、ベトナムと琉球王国との間では、国家間での正式な交易が行われていたが、それとともに、役人や商人が港湾都市アユタヤ、マラッカ、ブルネイなどを通して交易を行った。(引用者註:参照文献表示は省いた)

ヨーロッパが進出する以前には、華商が東南アジアの港湾都市を拠点に活動し、中国産のシルク、磁器などを交易した。当時は、商人が商品の実物を持参して交易するという対面貿易だったため、商人が各地に滞在する必要があった。華商が中国と南洋の間を何度も往復して、短期間のみ海外に赴いて商談をまとめ、帰国した後、再び次の商談のための旅行を準備した。17 世紀初めにオランダ人とイギリス人が南洋地域に進出した時には、ブルネイ、マラッカ、ジャワ西部、バタビア(ジャカルタ)、マニラ、シャム(タイ)南部などには多数の華人が居住し、華人コミュニティが形成されていた。このように、欧米によって植民地化される以前の華人移民は華商が中心で、彼らは親戚や同郷の人々を労働者として連れて行った。外国に定住した商人の一部は仲介商人となり、移民先を市場として繁栄させ、中国との貿易を展開した。これらの人々が、後の時代の華人による貿易や移民の種を播いた。(引用者註:参照文献表示は省いた)

つづく p. 25 にかけては、華人海外移住について朝廷側の扱いがころころ変わっていたことが書かれている。

中国の歴代王朝は、移民について曖昧な政策を取った。海外への移住は認めても帰国は歓迎しなかった時期もあれば、海外移住を勧めて海外からの送金に期待をかける時期もあった。また、国境を固く閉ざして、国際移住を完全に禁止した時期もある。けれども、国家の政策は重要な影響を及ぼし、たとえば明代前期、朝廷は非朝貢国(たとえば日本)との貿易や私貿易を厳禁し、華人の移民も大きな制限を受けた。その後、明王朝は制限を緩和したが、海外での定住は禁止し続けた。清朝(1644 ~1911 年)も華人の海外移住を認めず、海外で商いを行い、定住した人々を斬首刑で処罰した。外国との通商は広州のみに制限された。しかし 14 世紀末期に貿易制限制度が実施されると、商人は政府の統制を免れる新たな方法を模索し、後の時代の海外移住者や華人コミュニティが形成される基礎を打ち立てた。明が対日貿易を制限したとき、一部の商人―その大部分は福建商人―は政府の統制を逃れて長崎などに長期的に居住した。彼らは、福建、台湾、マニラに新しい貿易ルートを切り開き、迂回して海上貿易活動を続けた。

このように国家の禁止政策と関係なく、中国南部と南東部を拠点とする貿易は続けられた。中国には「山が高ければ皇帝は遠い」という古い言いまわしがあるが、これは広東省と福建省の商人の態度を如実に形容している。15 世紀初頭、華僑はジャワやスマトラ島に根を下ろして活発に商業を行った。1567 年には、明朝が民間貿易を合法化し、フィリピンのマニラ、ベトナムのホイアン、カンボジアのプノンペン、マラヤのパターン、西ジャワの胡椒港やバダビアのオランダ港といった東南アジアの港湾都市が出現した。1727 年に、清朝は海外貿易禁止令の大部分を解除した。1754 年になると、清朝は法を順守して海外に移住した華人が帰国することを許可し、彼らの財産も保護されることになった。(引用者註:「バダビア」は原文ママ 参照文献表示は省いた)

まさに「上に政策あれば下に対策あり」、という感じだが、ここにも言及があるように海外に積極的に出かけていってそこに住みついてしまうような華人の出身地は、たとえ国内が混乱している時期でさえ、華南の沿岸部に限られていたようだ。

「Ⅱ 中国王朝の没落と近代における華人の国際移住」の p. 27 (PDF5ページ目)に、こう書かれている。

……中国では、海外からの侵略や国内の戦乱状況によって人々の生活が破壊され、民衆は故郷を離れて生活の道を探さざるを得なかった。中国には、外国に移住して戦乱や貧困を乗り切るという伝統がある。沿海地区ではこれを「走水」、北方では「闖関東」と呼んでいる。1279 年にモンゴル人が中国を征服したとき、華人はベトナム、カンボジア、タイ、インドネシアに逃亡した。1644 年に明から清に代わった際も、難民が東南アジアの港市に逃げ出した。しかし、難民の多くは農村から都会への移動で、大部分は省内に留まり、海を渡って他国に流れ着くものは少なかった。実際、移民や難民は、必ずしも経済状況の悪化、政治的な混乱や戦争の被害を受けた地域から発生していない。海外に移住した華人は、太平天国が敗北した南京、清朝が滅亡した北京、土地が痩せて黄河が氾濫する河南、日本軍に占領された満州からではなく、主に 2 つの省―南東部の福建省と南部の広東省―からである。さらに、ベトナムと国境を接する広西省、ミャンマーやラオスと接する雲南省からも僅かな数が移住した。……

☝ここの部分だけを読めば、な〜んとなくマレー語に移入した華語がどこの方言だったのか絞り込めそうな気がしてくるが、しかし実のところこの一帯は、非常にややこしい言語環境にある地域らしいのだ。

東洋大学国際地域学部紀要『国際地域学研究』第5号(2002年)の☝山下清海「地図からみた東南アジアへの華人の移住とチャイナタウンの形成」 p. 232 (PDF5ページ目)「Ⅲ. 僑郷—華人移民の出身地」章には、「中国南部における華人方言集団のおもな出身地」と題された方言地図を添えて、次のような解説がされている。

図2に示したように、海外華人を多く送出してきた華南で日常使用されている中国語の方言は多種にのぼる。しかも、これらの方言相互間の差異はきわめて大きい。日本人の感覚からすれば、それらは「方言」というよりも、「外国語」をイメージした方が実状に近いだろう。たとえば、広州や香港周辺の広東人は広東語を用いるが、福建省南部の厦門周辺の福建人が話す福建語(閩南語)と広東語は発音が大きく異なり、「普通話」(標準中国語)のような共通語を用いるか、通訳を介さずには、広東人と福建人は相互にコミュニケーションができない。また、同じ福建省内でも、北部の省都福州と南部の主要都市厦門のわずか200kmあまりの間の地域において、福州語、福清語、興化語、福建語(閩南語)などの方言が話されている。

このような方言間の大きな差異は、海外在住の華人に方言集団のアイデンティティを強く意識させることになった。今日、マレーシアやシンガポールでは、初対面の華人同士が会話を始めるとき、何語を用いるか迷うことになる。まずは、その地域でもっとも有力な中国語の方言(例えば福建語)、華語(標準中国語)、あるいは英語で話しかける。そのうち、相手の華人がどの方言集団に属するかわかった上で、お互いにとってもっとも適当な言語で会話が進められていく。しかし、第二次世界大戦前の東南アジア各地の華人社会では、大多数の華人は十分な教育を受けておらず、自分たちの方言以外の言語はほとんど理解できない者が多かった。その結果、同一の華人方言集団のメンバーは、集中して居住する傾向が強かった。

☝細密銅版画による、大正前期ごろの福州(右)と広東(左)風景。

これに引き続き、「福建省における主要な河川とおもな僑郷」図とともに、福建の「僑郷」について具体例が示されている。

図3は、福建省におけるおもな僑郷の分布を示したものである。福建省には、北から閩江・晋江・九龍江・汀江の4つの主要河川が流れている。これら4つの河川の流域は、東南アジアの華人方言集団の出身地とよく対応している。福州人の僑郷は閩江の下流域に位置している。福建人(閩南人ともいう)の出身地は、旧泉州府と旧潭州府に分けられる。晋江下流域が旧泉州府であり、九龍江下流域が旧潭州府である。福建人の海外移住の主要な港であった厦門の郊外の集美(現在は厦門市に属する)は、かつてのマラヤのゴム王として、また社会主義中国の祖国建設に貢献した「愛国華僑」として知られる陳嘉庚( Tan Kah-kee、1874-1961)の出身地である。陳嘉庚は自分の故郷である集美の教育発展のために、私財を投じて中学、師範学校をはじめ各種の学校を建設し、「集美学村」をつくりあげた。

北の閩江と南の晋江という2つの河川流域の中間地帯が、福清人および興化人(甫田・仙游周辺出身者)の僑郷である。福建省南部の内陸地帯を流れ下る汀江は、途中で広東省に入り韓江に合流する。韓江の上流部一帯は客家人の居住地域である。これらの地域には、客家人特有の巨大な円楼(円形住居)がみられる。台湾の李登輝元総統の祖先も、福建省永定地方出身である。このように、山がちな地形の福建省においては、主要な河川流域ごとに互いに差異が大きな方言が使用され、多くの方言集団が形成されてきた。

☝福建や広東といった華南沿岸部は山脈が海の近くまで迫り、華北とちがって平野部が小さいことが、地図からも読み取れる。

耕地面積が狭く、また山々に分断されて行き来もままならない、というこうした地理条件が、地域ごとに差のはげしい方言群、船で外洋へ乗り出しての国際交易志向、そして「山高皇帝遠(「天高皇帝遠」ともいうらしい)」というこの地方の「まつろわぬ民」の心持ちをもかたちづくったのだろう。

☝の地図の方が、もっと細かく山々しているのがおわかりいただけるかな。

☝ほらほら、海岸線ぎりぎりまで山々、でしょ。雲南や広西からハノイ方面を目指したくなる気持ちもよくわかるし(この本の書影や奥附は、2回前の記事をどうぞ☟)。

☝山下論文に、福建語話者と広東語話者とのあいだでは「共通語」を使うか通訳をはさまないとコミュニケーションがむずかしい、とあったが、これが出身地の地形の影響するところが大きいのであれば、それは今も昔も条件はかわらない、ということになる。

そうなると、華人が東南アジアへ移住しはじめた、まだ少数派だったころにはなおさらのこと、それぞれの方言ではなくなんらかの「共通語」を使って取り引きをおこなっていたのでは……と想像できる。

もうひとつ気になるのは☝周論文のなかで、十二世紀ごろより華商の進出範囲が「南洋」へ拡がるにつれ、近隣の朝鮮や琉球にくわえて東南アジア諸国も朝廷(おそらく宋朝だろう)との「国家間の正式な交易」のしくみに組み込まれていった、というお話が出てくることだ。

アユタヤ・マラッカ・ブルネイといった港湾都市に商取引のために赴いていたのが、商人ばかりでなく役人もいた……ということは、もし「南洋」華人移民の共通語としての華語が使われていたとすれば、それは「官話」に近いものではないだろうか。

ただし、「日本」の名が東南アジアで取り沙汰されるようになるのは、あくまで日本産品がその市場でさかんに取り引きされるようになってからのことだろう。そしてそうした商品をマラッカ海峡にもたらしたのは、☟3回前の記事で紹介したように、十六世紀のポルトガル人によって「ゴーレス」「レキオス」などという呼び名で書き残されている琉球商人たちだったのでは、という可能性も考えられる。

ということで、次回はマレー語圏における、こうしたオフィシャルな国家間商取引についてみてみることにしたい。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?