【100年の大実験】明治神宮のすごいところ勝手にランキングしてみた

こんにちは。parkERs(パーカーズ) ブランドコミュニケーション室の森です。

みなさんは明治神宮の森が誕生して、今年で100年目だということをご存知でしたか?

ほど近い表参道に勤めながら、わたしはまったく知りませんでした!

今回、明治神宮を取り囲む森をゆっくり半日かけてめぐる機会があり、「明治神宮の森、すごい!」と思ったことがいくつかあったので残しておきたいと思います。

明治神宮界隈で生活している人、たまに訪れる人、一回くらい初詣に行ったことあるかなという人、ぜひ読んでいただき新鮮な気持ちでふたたび訪れていただければ嬉しいです。

5月某日、わたしはparkERsメンバーと明治神宮の森にいました。

「plants culture caravan 野外版vol.1」に参加するためです。

plants culture caravanとは

parkERs プランツコーディネート室のメンバーが、リレー方式で毎月配信している連載コラムのこと。(詳しくはこちらhttps://gardenstory.jp/24706)人と植物の間に築かれてきた文化を未来に伝えるという思いのもと、さまざまな考えを綴っています。

普段はコラムを通して伝えていることを、コラムを飛び出し実際に環境に出てみて体感しよう!と企画されたのが、今回の「野外版」です。

第一回目は、人工林として誕生してから今年で100年目を迎えた明治神宮の森に注目。parkERs一同と、明治神宮の森を歩くツアーを開きました。

当日は東京農業大学 助教の西野先生と学生のみなさんにも参加いただき、専門的な視点で明治神宮の森を案内いただきました。

東京農業大学 助教 西野文貴さん

parkERsのオフィスは表参道にあるので、物理的には近い距離にある明治神宮。(parkERsでも年明けに毎年みんなで初詣をして、神楽殿内で祈祷していただくのが恒例行事となっています。)

2018年の記念写真

2019年はこんなに勢揃い

そのため少なくとも年に1回は訪れている明治神宮ですが、お参りに行くのが目的ではなく、今回「森を知る」ことを目的に歩いてみると、改めてその偉大さに気づき、都心のど真ん中にこんなに大きな森があるということに驚かされました。

それでは以下、一人ランキング付けをやってみたのでご覧ください。

明治神宮のすごいところ

3位 明治神宮の森はズバリ「鎮守の杜」である

こんな話があります。

2011年3月11日に起こった東日本大震災で、数々の家屋や建物、防波堤が崩れ落ち機能しなくなった中、神社を取り囲む自然の森だけは残り、神殿を守った、と。

こうした神社を囲むようにある自然の森のことを「鎮守の杜(ちんじゅのもり)」と言います。首都圏にある神社は、鳥居と本殿はあるものの、森がないところも多く存在しているそうです。

そんな中、渋谷区のど真ん中にあるのが明治神宮の森。

その役割とは、「生態、景観、防災」の3つ。

この地域で何かあったとき、近隣の建物や生き物、近くで生活する人を守ってくれる存在だということです。

明治神宮界隈で働いていながら、鎮守の森の役割を担う重要な存在とは知らずに丸2年と少し。

明治神宮の森が、わたし自身も含め都市生活者にどう関わってくるのかを考えるキーフレーズになったので、鎮守の森が第3位です。

2位 遮音と遮熱のものすごいパワー

森に入る前、西野助教や学生の方など初対面の方もいたので、鳥居の近くで自己紹介をしました。

parkERsメンバー22名、西野助教と学生のみなさん計4名、周囲には行き交う大勢の人々、走る車。そんな中で誰かひとりが複数に向けて話すには、メガホンを使う必要がありました。

明治神宮の歴史を聞きながら、いざ森の中へ入っていきます。

10分、15分程でしょうか。

明治神宮の森にまつわる話を聞きながら歩みを進め、一本の木について話を聞くため一同足を止めて西野さんの声に耳を傾けました。

はっと気づくのです。

声を張ることなく声が通るようになっていました。

また聞こえるのが人の喧騒や自動車の音から、風に揺られ葉がすれ合う音、鳥の鳴く声に変わっていきました。

実は、森は大小さまざまな木々が不均一に並んで構成されていて、複雑な作りだからこそ、こういった防音の効果があるのだと言います。

都会の喧騒をかき消す森の力。実際に肌で体感したこの変化には、一同感心。

芝生に寝転がり昼寝をしている人もいるくらいなので、喧騒を忘れてリラックスするには絶好の場所だなと思いました。たまにはカフェじゃなくて、森に行ってみる、なんていうのも贅沢だと感じました。

また遮音効果に続いて驚いたのは遮熱効果。

「森の中は涼しいよね、だって森だもん」

この程度に、あまり深く考えたことはなかったのですが、体感して驚きました。

5月の森の中の地面温度を測ってみると19℃でした。涼しいです。

このあと森から原っぱのある広場へ出たとき、舗装された道の地温を同じように測ってみると、なんと47℃という数値が!

晴れた同じ日、同じ時間帯...こんなにも違いがあるのですね。

さらに舗装された道のすぐ横にある、日のあたった芝生の上を測ってみると、こちらは35℃。植物があるかないかだけでも10℃も変わることに驚かされました。

コンクリートジャングルとも言われる都心が、どんどん暑くなっていくのが納得できました。

1位 人の手でつくったのに、今では自然の生き方をしている!(植生予測、生存戦略....)

1番の「明治神宮の森すごい!」は、なんといっても元々は人の手で作られた人工の森が、今では自然と同じ生き方をして土地に溶け込んでいるということ。

「自然と同じ生き方」とは、人の手を介さないという意味です。

観光地にもなっている場所なので、道が落ち葉で溢れて通れない...なんてことがないように、落ちた葉っぱは掃いたり、今にも倒れそうな危険木は事前に対策を打つなど最低限は補助しているようですが、落ち葉は森の中に戻して森の力で循環するようにしているそうです。

落ち葉があるからこそ、ミミズなどの生物が生きることができる。

ミミズが動くから土が柔らかく保てる。

ミミズが葉を食べるから葉が分解されて土の中の菌類の栄養になる。

こうして良い土ができて森が豊かになる。

全部繋がっていて、うまいバランスで成立しているのですね。

またふと頭上を見上げてみると、こんな光景も目に入ってきます。

葉がなく空が見える隙間があるのはわかるでしょうか?

これ実は、植物は生存戦略をかけているとか。光を分け合えるようにするために、葉っぱ同士が重ならないように枝を分けているため、綺麗な筋のように空が見えているのです。

葉の付き方だけでなく、近くに大きな木があると、その木が倒れるのを待って大きくなろうとしない木もあると言います。「あそこに見える小さめのシラカシ(という木)は奥の大きい木が倒れるのを待っているんですよ。」西野助教授からそんな話も挙がりました。

なぜなら、シラカシは一般的には20〜25m伸びる植物です。ですがそこではせいぜいその半分程度。奥の大きい木が倒れたらぐんぐん伸びる、その日を待っているのだそうです。

!!!

植物ってそんな戦略かけて生きているの?!

言わばがむしゃらに大きくならずに、周りの環境を判断材料に自分の成長速度をコントロールしているなんて....驚きでした。

しかも偶然環境が合って100年続いたわけではありません。

100年前の森をつくった人々は、植物の成長速度や育っていく過程を予測していたわけです。つまり、この森は100年前の偉人たちがつくった壮大な実験場だったのです。

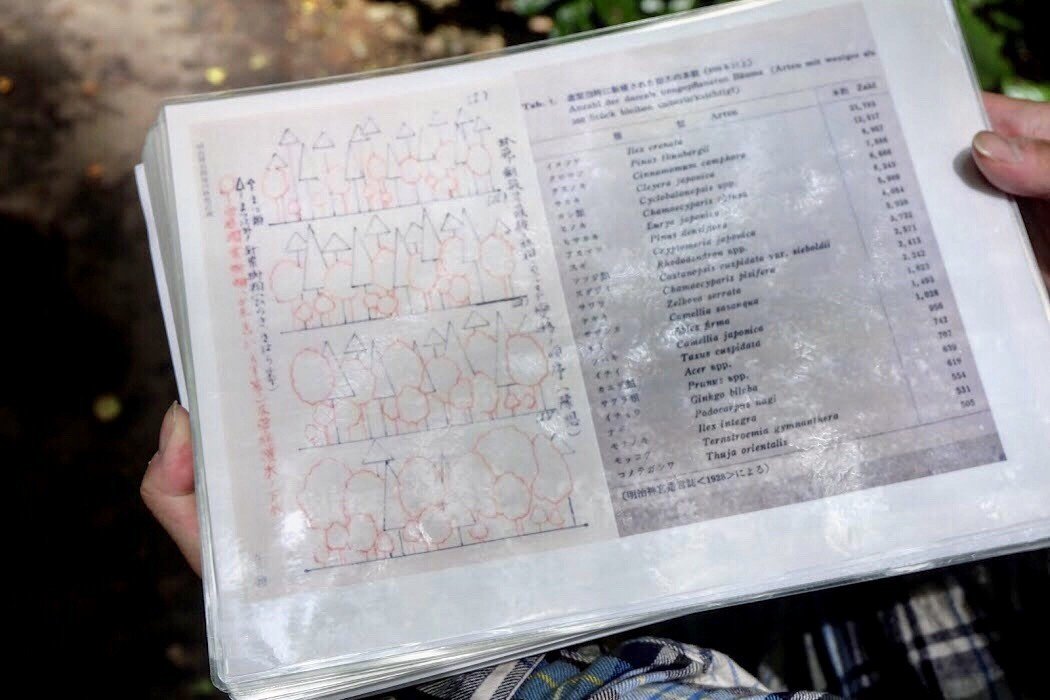

その証拠に、西野さんにこんな図を見せていただきました。

左半分の図が、明治神宮の森の「未来予想図」だそうです。

上から、森をつくった当時、50年後、100年後、150年後の4段階で植生を予測しています。

△で書かれた木は針葉樹、赤い◯で書かれた木は広葉樹。

森をつくった当時は針葉樹が多く、未来にいくにつれて広葉樹が多くなっているのがわかります。明治神宮がある土地はもともと広葉樹が存在していたので、広葉樹の混合森林をつくることができれば自然と同じ生き方をする天然の森をつくることができると考えたそうです。

ちなみに今の森の状態は、調査結果から3〜4段階目に突入していることが判明したそう。

す、すごい!

予想通りに森が変化しています。これには脱帽でした。

当時10万本植えられた木々は、今では約半数になり、代わりに一つ一つの木が太く成長していると言います。未来にはより本数は減って、個が大きくなっていくそうです。

今まで近くにありながらも注目するのは1年に1回だった明治神宮の森。

森の偉大さと、その森をつくった人々の注いだ情熱を知って、感動しました。

1年に3回くらいは思いを馳せる存在になったかもしれません。(少ない?)

そもそも今まで明治神宮の森について深く考える機会はありませんでしたが、自分が過ごす地域について知ってみることも、なかなか良いものだなと思いました。

引っかくことで文字が浮き出る、タラヨウの葉

これから蒸し暑くなる季節、森の中でなら快適な日中を過ごせるかも?

クーラーがあまり得意でないので、真剣にそんなことを考えはじめていました。

実証したらまたnoteに書こうと思います。

次回plants culture caravan 野外版vol.2もお楽しみに!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この記事を書いた人

森 美波

park corporation/parkERs

ブランドコミュニケーション室所属。社会人3年目。

英語 フランス語 韓国語(+日本語)を話す。

空間デザインブランド parkERsでPR活動をメインに活動中。