大納言、中納言、少納言。"小”納言じゃないの?

焼肉屋に行き、白いご飯を頼む。

このとき、メニューには、

◆ごはん(大)・・・・・・300円

◆ごはん(中)・・・・・・200円

◆ごはん(小)・・・・・・150円

なんて書いてある。

ごく自然な表現だ。

さて、大河ドラマ『光る君へ』に”清少納言”が登場した。

”清少納言”の”少納言”とは職名だ。

現代でいうと、”営業部長”や”経理課長”といったものと言っていいだろう。

では、この”~~納言”という役職を位が高い順に並べてみよう。

◆大納言

◆中納言

◆少納言

おっかしいだろッ。

「大、中」と来たら、次は「小」なのではないか?

国語教師として何の疑問も抱かなかったが、『光る君へ』をきっかけとして急に気になり始めた・・・・・・。

というわけで、今回のお題。

1.他の例はどうか。

「大中小」がセットで使われる言葉を、他にも挙げてみよう。

たとえば、”分類”がある。

◆大分類

◆中分類

◆小分類

といったものだ。

もっと馴染み深い例は、”学校”だろう。

◆大学1年生

◆中学1年生

◆小学1年生

決して「少学1年生」などとは書かない。やはり、世間一般には「大中小」がセットで使われる。

(photoAC)

当然だ。

「大=大きい」の反対は「小=小さい」である。

断じて「少ない」ではない。

だから「大中小」というセットは自然なのだ。

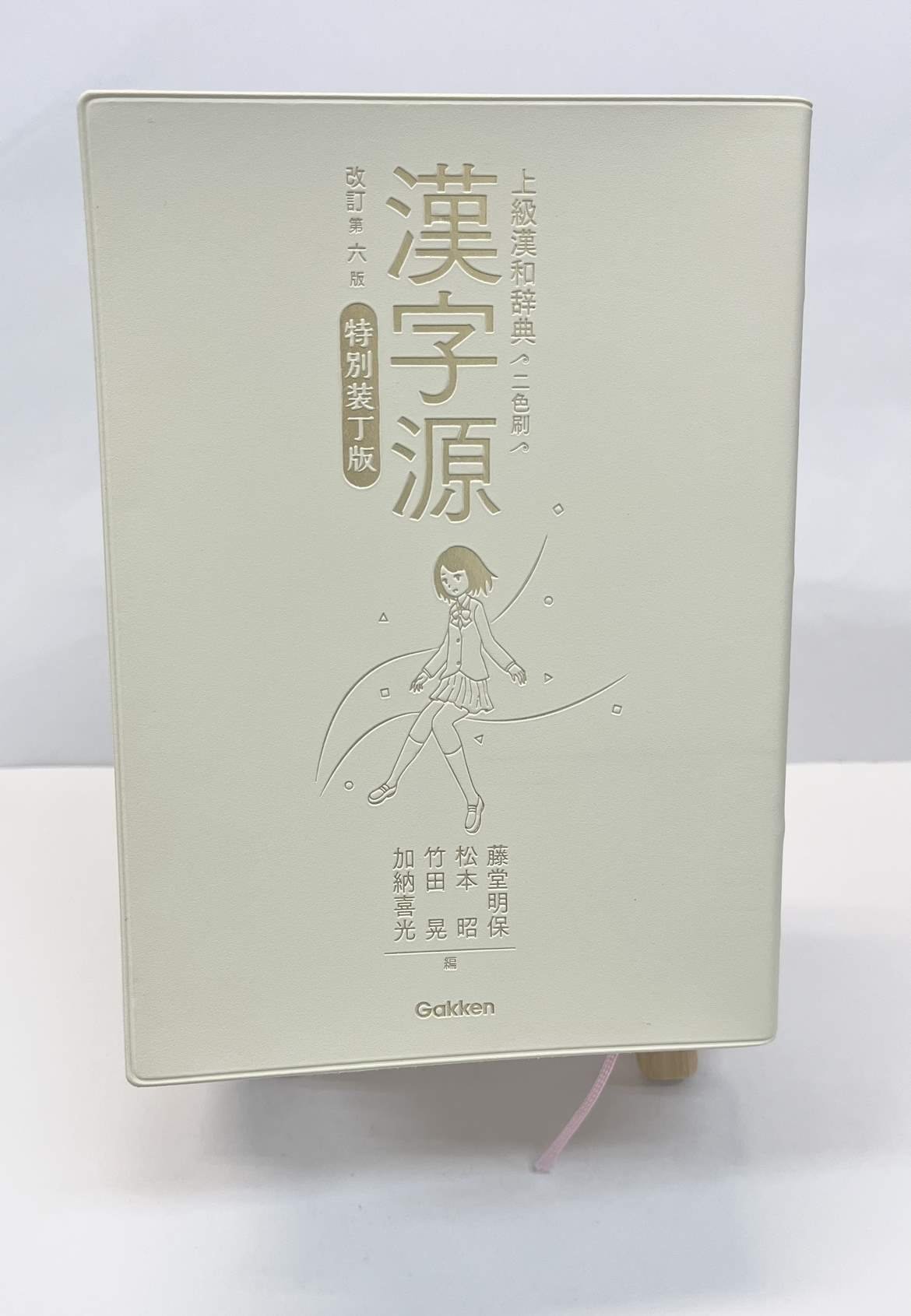

2.辞書で調べてみた

漢和辞典で調べたら、何かわかるかもしれない。

早速、「小」を調べてみた。

(使用したのは、こちらの辞書)

藤堂 明保など編

『漢字源 改訂第六版 特別装丁版』

学研プラス/2019年2月

『漢字源 改訂第六版 特別装丁版』

学研プラス/2019年2月

p511

「小」の対義語として「大」が挙げられているではないか・・・・・・。

さらに「大は小を兼ねる」なんて名言も書いてある(漢文で書かれている)。

やはり「大」と対応するのは「小」なのだ。

いちおう、「少」も調べておこう。

p513

「少」の対義語として「多」と「衆」が挙げられている。

さらに、「大」も調べてみると・・・・・・

p408

「大」の対義語には、当然のごとく「小」が挙げられていた。

それぞれの関係性をまとめると次のようになる。

もし「少納言」と表記するなら、「大納言」ではなく「多納言」にすべきなのではないか?

謎は深まるばかりである。

3.最強辞書で一発解決!?

困ったので、最強辞書を使うことにする。

その名は『日本語国語大辞典』だ。(以下、『日国』)

なぜ「最強の辞書」と言えるのか?

通常の辞書なら、一冊に、

「あ、い、う・・・・・・わ、を、ん」

とすべての言葉が載っている。

しかし『日国』は、

「『あ』と『い』の途中まで」

で1冊!

『日本語国語大辞典』(第二版)1巻

小学館/2000年11月

内容が濃すぎて「あ、い、う・・・・・・わ、を、ん」の言葉全てを記載するのに13巻(総額23万1千円だよ♪)を費やしているのだ。

それぐらい、多くの言葉が載っており、かつ詳しく説明している辞書なのだ。

この辞書で「少納言」を調べてみる。

もしかしたら、「小」ではなく「少」が使われている理由が書かれているかもしれない。

しょうなごん 【少納言】 〖名〗

令制で、太政官の職員。外記(げき)を率いて太政官内の事務局を構成していた。(後略)

『日本語国語大辞典』(第二版)7巻

小学館/2001年6月

p221

『日本語国語大辞典』(第二版)7巻

小学館/2001年6月

p221

”わざと”わかりにくく書いてますか?

そう聞きたくなるが、そうではない。

『日国』は専門性が高い(大学などで使われる)ので、どうしても難しい書き方になってしまうのだろう。

非常に詳しく説明されているが、「少」が使われる理由がわかるような言葉は見当たらない。

あまり期待しないで、いちおう「大納言」も調べてみると・・・・・・

だいなごん 【大納言】 〖名〗

令制で、太政官の職名の一つ。大臣に次ぐ地位で、大臣と共に政事を議

し、大臣不在の時は代行した。

p714

と、ある。

最強辞書、『日国』をもってしても、今回の謎は解けないのか・・・・・・?

4.公的サービスに、すがる

突然だが、図書館の「レファレンス・サービス」というものをご存じだろうか。

簡単にいうと、

利用者が「こんな本を読みたい」「こんな情報を探している」と司書さんに尋ねると「こういった本がありますよ」と教えてもらえるサービス

のことだ。

というわけで、やって来た。

こちらの図書館は、Library of the Year 2022を受賞(先進的な活動を行なっている図書館が選ばれる)した、全国的な評価も高い図書館である。

📕4月8日の新着記事📗

— たびこふれ【公式】 (@tabi_coffret) April 9, 2023

~岐阜市立中央図書館・ぎふメディアコスモス~観光できる図書館シリーズ4~~

観光で訪れた先で立ち寄りたい図書館をピックアップする「観光できる図書館シリーズ」。4回目は、Library of the Year2022 大賞を受賞した、みんなの森 ぎふメディアコスモスの中にある...(続く) pic.twitter.com/DBy7CNAyKb

この素晴らしき図書館のレファレンス専用カウンターで聞いてみる。

(念のため書いておきますが、お尋ねする前に自力でも調べました)

変な質問をして、申し訳ない

司書さんは、1時間ほどかけて調べてくれた。

書庫まで、本を探しに行ってくれた。

10冊以上、文献を提供してくれた。

でも、答えは見つからない。

司書さんは下記のような平安時代関連の本を持ってきてくれた。

が、一緒に読んでみても回答はおろか手がかりさえ見つけられなかったのだ。

雲行きが怪しくなって参りましたなぁ・・・・・・。

5.あきらめないココロ

私がnoteで書く「日本語にツッコム」シリーズの最終兵器は、漢文である。

困ったときに漢文に頼ると、道が開けるのだ。

今回、使いたいのは、

「読書百遍而意自通」

(読書百遍意自ら通ず)

という漢文である。

意味は、

難しい書物であっても、何度も繰り返して読めば、その意味は自然にわかってくる

というものだ。

岐阜市立中央図書館メディアコスモスには、スタバやテラス、畳コーナーなど様々な快適スペースがある。

読書には最適な空間なのだ。

『日本国語大辞典』の少納言の記述を何度も何度も読み直す。

(お時間あれば、みなさんも目を通してみてください)

『日本語国語大辞典』(第二版)7巻

小学館/2001年6月

p221

アッ!(゜ロ゜)

気づいた。

謎の言葉、

すないものもうすつかさ

というものに。(4行目にあります)

同じように、「大納言」にも、

おおきものもうすつかさ

という謎の言葉があった。

恥ずかしながら、国語科教師でもある自分も聞いたことがない。

(数学は得意だが、古文はいまだにニガテ😭)

この言葉が謎を解くカギになるか!?

6.たどりついた答え

図書館の「辞書コーナー」まで、スタタタタタッと早歩きで向かう(←図書館では走らないでください)。

さっそく『角川古語大辞典』という石板みたいにデカくてゴツい古語辞典を見つけた。

そこで「すないものもうすつかさ」を調べてみる。

だが、その前に「すない」という言葉をハッケン!

『角川古語大辞典』3巻

KADOKAWA/1987年9月

p592

「すないものもうすつかさ」の「すない」は「少ない」という意味。

つまり、

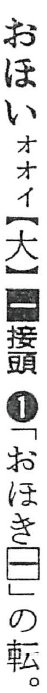

さらに、「大」は「おほい」の意味だと書いてある!

当然、つぎは「おほい」を調べる。

そこには、

『角川古語大辞典』1巻

KADOKAWA/1982年6月

p588

とある。さっそく、「おほき」を調べると、ついに謎が解けた。

p592

「大」は「多」と同じ起源らしい。

つまり、「大」≒「多」。

ここから言えるのは、

ということではないか?!

ややこしいので、まとめよう。

したがって、「大納言」に対応するのは「小納言」ではなく「少納言」が適切なのである。

【チョット補足】

ここまで来て気づいたが、「すないものもうすつかさ」は「少納言」の日本読み(訓読み)だと思われる。

「しょうなごん」は中国読み(音読み)だ。

というわけで、結論。

大河ドラマ見ようとするだけで、これだけ調べてしまう私ってどうかしてますね😅笑

自分の考えが100%正しいとは思っていません。

異論・反論・質問があれば、ぜひコメント欄で教えてください😆

見出し画像の女性イラストは、イラストACさんのものです。

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆