スタートアップにコーチングが必要な話。

こんにちは。岡田裕介です。

主にスタートアップやベンチャー企業の起業家、経営者向けにコーチングを行っています。

今回は、これから事業を作ったり、スタートアップを立ち上げていく段階で、なぜコーチングが必要なのかについて解説していきます。

そもそも、コーチングとは何か?

まずは一般的な定義からご紹介します。

コーチング(coaching)とは、人材開発の技法の一つ。対話によって相手の自己実現や目標達成を図る技術であるとされる。相手の話をよく聴き(傾聴)、感じたことを伝えて承認し、質問することで、自発的な行動を促すとするコミュニケーション技法である。(出典:コーチング | Wikipedia)

また、「コーチ (Coach)」という言葉は1500 年代から使われ始めました。その語源は「馬車」からきています。馬車の役割とは、それに乗る人を望むところまで送り届けることです。

そこから派生してコーチングは、「人の目標達成を支援する」という意味で使われるようになりました。今ではビジネス、教育、スポーツ、様々な分野で認識されるようになりました。

コーチングがより機能したと思えるセッションを振り返ってみると、コーチとクライアントの意図的な協働関係があってこそ成り立つものであるため、馬車の概念とはまた異なるイメージを最近感じ始めていますが、この辺はまた別の機会にお話します。

なぜ、スタートアップにコーチングは必要なのか?

シードやアーリーステージの起業家や経営層の方々のお話をお聞きする中で、様々な葛藤や課題が出てきます。

ジェットコースターのように目まぐるしく日々変化する中で、特有の悩みや課題を持つケースがあります。

・経営陣や創業メンバーとの関係性について相談できる人がいない。

・投資家からのプレッシャーが強い。

・やらなければならないことが膨大にある、理不尽な出来事が多い。

・日に日に迫ってくる資金ショートの恐怖がある。

・周囲の起業家が事業を急成長させていくのを見るたびに訪れる焦り。

※他にも、起業家のメンタルヘルスに関する参考記事を添付します。

スタートアップ起業家がメンタルを病みやすい6つの理由「起業家うつ」増加の実態、メンタルヘルスを損なう6つの事情

私自身も、数年前に会社を辞めて事業をつくり始めた頃は、共同創業者との方向性の不一致や責任と権限の配分、その他色々なことについて、腹を割って話せたことと、そうでないことがありました。

やはり運命共同体であるがゆえに、こじれた時の影響・リスクが大きいので、無意識に衝突を避けてしまったり、伝えるべきことを伝えるべきタイミングで伝えられず、積もって別の機会に爆発させてしまったり。

他にも、起業当初は「世の中の〇〇を変えたい、〇〇が喜ぶようなビジネスをつくりたい」等に突き動かされていたものが、仲間が増え、投資家からの資金調達も完了し、様々な提携先も広がっていくと、複数の利害が交錯し始めることで思うように事業が進められなくなるケース。

そもそも何がしたかったんだっけ...?

という喪失感が生まれてきます。

誰の評価・判断・意志も介在しない、安心安全な場でこそ吐露できるものがあったり、気づくことができる意識があると思います。

自分の本心はどこにあるのか、無意識に避けてしまっているものの重要なことは何か、など、まだ感情レベルのことを言語化していくことで、望む方向に一歩づつ前進していくことをコーチングは後押ししていきます。

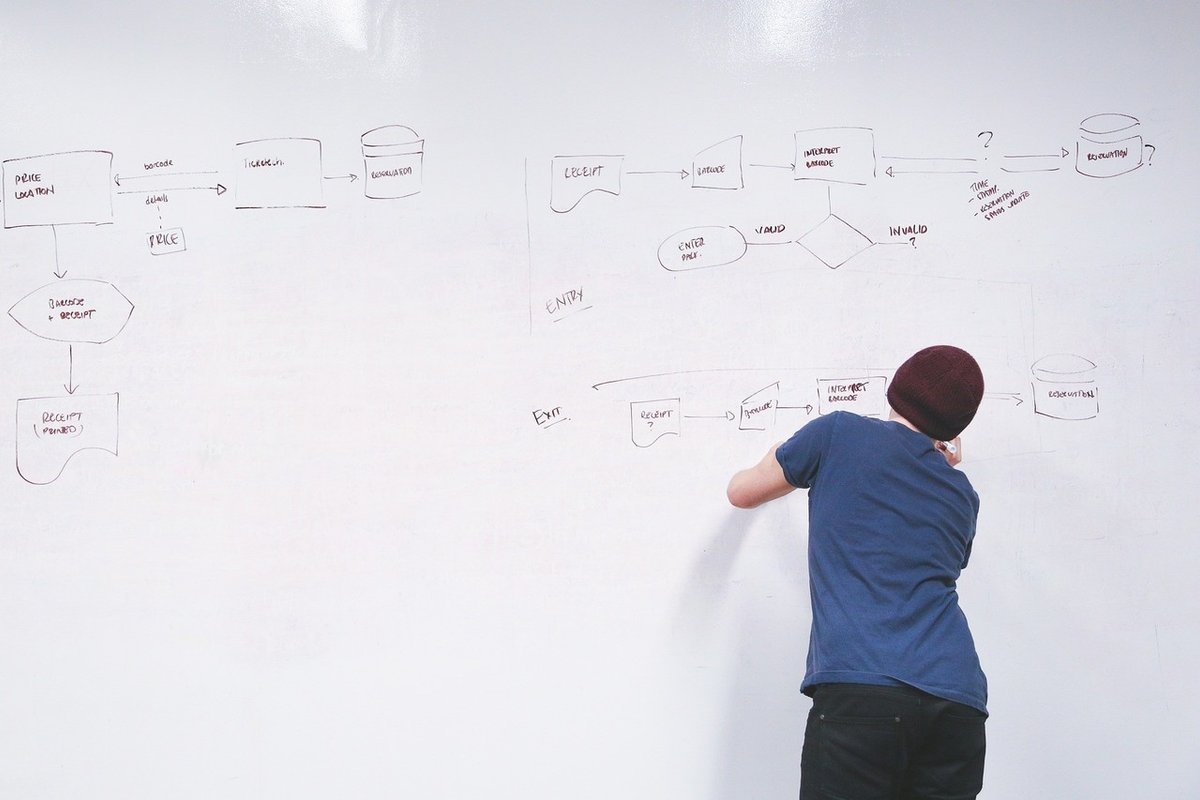

コーチングの方法・進め方

コーチングでは60分間の対話の中で、クライアントが持ち込んだテーマ・主題に対し、傾聴・質問・認知を繰り返していきます。

コーチングの進め方に関しては、様々な手法や考え方があります。また、コーチング・カウンセリング・コンサルティングの境界についても様々な議論がありますが、私自身のクライアント体験としても、毎回状況が変化する中で、その時々での状況や課題に合わせた越境的なアプローチ・支援のあり方が望ましいと考えています。

本当は何を望んでいるか、無意識にとらわれている視点や思い込みは何か、避けてしまっている感情は何か、等のポイントから内省を深めていき、最終的に行動計画に落とし込んでいきます。

◉ご興味のある方は、是非下記のTwitterアカウントDMからご連絡ください。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?