徳寿宮美術館のパク•スグン特別展へ

この秋、江原道の楊口という土地を訪れたことがきっかけで、私は初めて韓国の画家、パク・スグンに出会った。

楊口から戻ってすぐ、ソウル市庁の隣にある徳寿宮美術館(国立現代美術館)で、3月初旬までパク・スグンの特別展が開かれていると知った。「これは絶対観に行かなくちゃ」と心に決めていたものの、日増しに増える感染者数や、変異株オミクロンの登場により、美術館訪問どころではない状況に…。

そんな中、韓国政府がついに防疫パスを導入すると発表した。これにより12月6日(月)から1月2日(日)まで、美術館や図書館などの公共施設は、防疫パスかPCR検査陰性の証明書がなければ利用できなくなってしまったのだ。

今後、状況がもっと悪くなれば、美術館が閉まってしまう可能性もある。そこで私は「今年最後のソウル訪問」と心に決め、パク・スグンの作品に会いにいくことにした。徳寿宮を訪れたのは8年ぶりのことだった。

今回の特別展のタイトルは『春を待つ裸木』。会場に置かれていた小さなパンフレットには、次のように書かれていた。(以下、引用文はすべて、パンフレットに掲載された解説文を私が日本語に訳したもの)

パク・スグンはとてもよく知られている画家です。しかし私たちはパク・スグンについてどれだけ知っているでしょうか?私たちが知っているパク・スグンは昔の美術史家や批評家たちによって解釈されてきたパク・スグンではないでしょうか?

本展は実際にパク・スグンの生涯をたどり、足跡を追って、作品を鑑賞しながら“私たちのパク・スグン”に出会うため設けられました。“国民画家”という修飾語はしばし忘れて、パク・スグンを全く知らなかったかのように新たな気持ちで鑑賞してもらえたらと思います。

本展では、パク・スグンが19歳の時に描いた水彩画から、51歳で他界する直前に制作した油絵まで、彼の全生涯の作品と資料を紹介しています。4つの展示室はそれぞれパク・スグンの夫人、キム・ボクスン女史、小説家のパク・ワンソ、息子パク・ソンナム、そしていち早くパク・スグンの真価を見出したコレクターや批評家の視点から構成されています。同時にパク・スグンが暮らしていたソウル昌信洞から、彼が仕事をし、よく訪れていた明洞、乙支路まで、パク・スグン縁の空間についても盛り込んでいます。

展示タイトルの『裸木』は日本統治時代から朝鮮戦争へと続く過酷な時代、その時期に困窮した生活を続けた人たち、そして困難な時を乗り越え、輝かしい芸術を花開かせたパク・スグンを象徴しています。会場を回りながらパク・スグンが生きていた1950年代と1960年代前後の韓国社会、ソウルの風景、人々の日常を想像していただけると幸いです。

展示場入ってすぐの場所に飾られていたのは、水彩画だった。

パク・スグンの夫人、キム・ボクスンさんが遺した直筆ノートの表紙には「朴壽根画伯의 1生記 1978」、「未亡人 金福順」と書かれていた。これは夫人の手によって書かれたパク・スグンの伝記で、2015年に『아내의 일기(妻の日記)』という名で出版されたそうだ。美術館内で販売されていたので購入して帰った。

今回の特別展でとても印象的だったのは、パク・スグンがどうやって絵を独学したかがわかる資料がたくさん展示されていたことだった。

12歳の時にフランスの画家、ミレーの作品を見て感動し、画家になろうと決心したというパク・スグンは、貧しい暮らしの中でも自分にできる方法で絵を学び続けたようだ。

▲パク・スグンが収集した朝鮮風俗はがき。1930〜40年代のもの

▲パク・スグンがミレー作品のモノクロ図版を集めて作った『ミレーの画集』

パク・スグンが収集した美術雑誌を紹介するコーナーには、『美術手帖』、『みづゑ』など日本の雑誌が多く並んでいた。解説文によると、パク・スグンを始めとする韓国の画家たちは、解放後(第二次世界大戦終戦後)も日本の美術雑誌を通して現代美術に関する情報を得ていたそうだ。

1 ミレーを愛した少年

パク・スグンは12歳の時、ジャン=フランソワ・ミレーの絵を見て感動し、画家になろうと決心しました。しかし、父親の事業失敗により家が傾いていく中で、専門的な美術教育を受けることができませんでした。パク・スグンは小学校の担任であるオ・ドンヨン先生の励ましを受けながら独学で絵の勉強をし、18歳の時、朝鮮美術展覧会で入賞しました。

パク・スグンはミレーが描いたように農村の風景と日常を題材にした絵を描き、ほぼ毎年朝鮮美術展覧会に作品を出品し、画家の夢に近づいていきました。彼は平凡な人々の生活に関心を傾け、同じ対象であっても何度も繰り返し描きながら、真実の姿をキャンバスに写そうとしました。パク・スグンが描いた習作と、絵の勉強をしながら参考にしてきた資料から、画家になろうという彼の切実な気持ちと誠実な態度が伺えます。

私には絵画の技法について語るだけの豊かな知識がないので、見たまま感じたままの表現しかできないけれど、パク・スグンの絵を前にすると、いつも土の匂いが漂ってくる気がする。お日様の下で、砂埃越しに村人たちを見ているような。みんなの足音や会話までも伝わってくるような、そんな感じ。

今回初めてパク・スグンの絵にぐっと近づいてみると、まるでアスファルトの上に絵を描いたかのように表面がゴツゴツとして見えた。そのためか、彼の作品は近くで見るとぼんやりしているのに、少し遠くから離れて見ると、描かれているものの輪郭がしっかりと浮き立ってくることに気づいた。

2 米軍と展覧会

パク・スグンは1953年、大韓民国美術展覧会(国展)で特賞を受賞し、その名を知られるようになりました。そして国展、大韓美術協会展、現代作家招待美術展など重要な展覧会に参加しながら中堅画家たちと肩を並べました。パク・スグンは美術大学を出ておらず、当時流行していた絵を描くこともありませんでしたが、正直で飾り気のない題材を選び、それに合う個性的な画法を使いこなして評論家たちに認められました。

しかし、朝鮮戦争で廃墟となったソウルで絵だけを描いて暮らすことは大変なことでした。パク・スグンは家族を養うため、米軍のPX(米軍基地内にある購買部)肖像画部で働き、龍山米軍基地で展示を行い絵を売りました。パク・スグンはアメリカでの個人展の提案を受け懸命に準備しましたが、病で突然他界し、夢を叶えることはできませんでした。PX肖像画部で一緒に働いていたパク・ワンソは、のちに小説家になり、パク・スグンがむごたらしい時代をどんなに首を長くして耐えたてきたかについて記録しました。

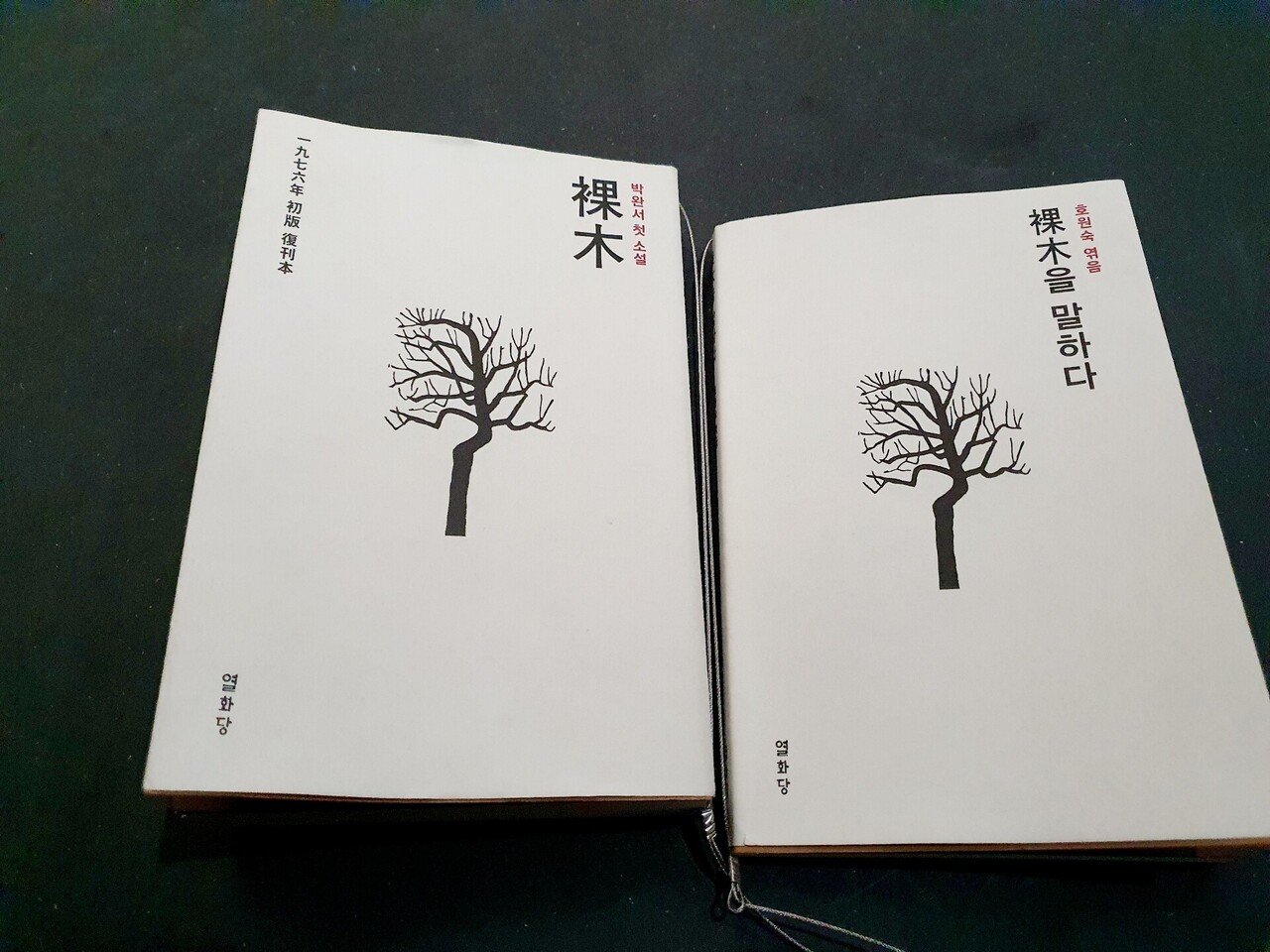

小説家パク・ワンソ(朴婉緒/박완서)の初小説『裸木』の表紙にはパク・スグンの絵が。ちなみに、パク・スグン夫人が書いた『妻の日記』の最初には、パク・ワンソが書いた「초상화 그리던 시절의 박수근(肖像画を描いていた時代のパク・スグン」というエッセイが掲載されている。

▲木版画

▲鉛筆画

▲油絵

3 昌信洞の人々

朝鮮戦争の時、パク・スグンは南に避難し、以後家族と一緒にソウル市鍾路区昌信洞で暮らしました。昌信洞は東大門市場に近く、早くから庶民たちが集まって暮らし、戦争の後には非難民たちもやってきて一緒に住むようになった場所です。パク・スグンが昌信洞で暮らした10年は画家として最も全盛を極めた時代でした。

掘っ立て小屋が並ぶ昌信洞の路地は、狭くてむさくるしく騒がしかったものの、彼の絵の中に登場する人々は毅然とし堂々としています。パク・スグンは残酷な戦争が終わり廃墟となったソウルで、たくましく命を繋いでいく人々に対する尊敬と愛を絵に刻み込んでいきました。誰よりも平凡な生活をしていたからでしょうか?パク・スグンの絵には1950年代と1960年代のわが国の社会状況や、ソウルの風景、庶民たちの生活が描き込まれています。

美術館2階には、パク・スグンがソウルの昌信洞で暮らしていた時代の様子がよくわかる写真も、いくつか展示されていた。

撮影者はハン・ヒョンスというカメラマン。朝鮮戦争で生き残った人々と急激に変わりゆく社会の姿を記録しようと心に決め、写真雑誌を見て技術を独学し、ソウルの風景を映し続けた人だそうだ。

4 春を待つ裸木

パク・スグンが活動していた時期には、わが国で抽象美術が流行していました。パク・スグンはアメリカから入ってくる抽象画を学びながらも、実際に絵を描く時は、自身の画風を根強く固守しました。パク・スグンの絵は絵の具を幾重にも重ね塗りし、ザラザラとした質感を作り上げ、形をとても単純に表現し、色を抑えて描くのが特徴です。

このような絵は、わが国の昔の土壁、粉青沙器、障子紙、そして御影石で作った仏像などを思い出させます。批評家たちはパク・スグンを“西洋の油絵を韓国的によく解釈した画家”であると評価しました。わが国を訪問した外国人たちは、半島画廊を通じて彼の作品を購入しました。1965年にパク・スグンが他界し、1970年代の終わりにわが国の経済が発展した後に初めて、パク・スグンの絵は国内でも人気を得て取引され、今と同じ名声を得ることになりました。

館内にはパク・スグンのご家族によるインタビュー動画が視聴できるコーナーもあり、みなさん立ち止まって見入っていた。私は3歳児を連れての訪問だったため、足早に鑑賞し、動画は全く見られないまま美術館を後にした。

帰り道、徳寿宮を囲む石垣に沿って少し歩いてみた。空を明るく彩っていたであろう紅葉はすべて消え去り、パク・スグンの絵を思わせる“春を待つ裸木”の姿がそこにあった。

私にとって美術館は、作品を鑑賞する場所であると共に、「表現すること」に向き合って生きてきた先輩たちと出会い、彼らの声なき声に耳を傾ける場所でもある。今回はパク・スグンだけでなく、彼と共に働いていたという小説家パク・ワンソについても知ることができ、また1つ世界の扉が広がった気がした。

パク・ワンソは韓国で著名な女性作家なのだが、私が彼女の名前を知ったのは、以前、翻訳家の斎藤真理子さんが書かれた記事、「韓国文学の重鎮パク・ワンソに見る 女性たちの体験した朝鮮戦争/斎藤真理子の韓国現代文学入門【4】」を読んだのがきっかけだった。

朝鮮戦争が休戦に入った1953年に結婚して以来主婦として暮らし、子育てが一段落した40代に作家デビューした彼女の作品には、ともすると観念的になりがちだった70〜80年代の韓国文学において貴重な生活者の感覚がありました。(中略)

人間くささが湯気を立て、韓国人の韓国人たるゆえんが滴っているかのような朴婉緒ワールドには、韓国文学を読む醍醐味が溢れています。 特に繰り返し描かれてきたのは、さまざまな状況の中で女がどのような選択をし、どのように行動し、どのように生き抜いたかという光景でした。(中略)

母親の強い後押しによってソウル大学にまで進学した彼女でしたが、戦争のため大学にはほとんど行けずじまいでした。戦況が1段落してからは、米軍のPX(売店)で働きはじめます。名門大学の学生だから英語ができるだろうということで採用されたのです。

———韓国文学の重鎮パク・ワンソに見る 女性たちの体験した朝鮮戦争/斎藤真理子の韓国現代文学入門【4】より引用

ここで紹介されているパク・ワンソやその作品があまりにも魅力的で、記事を読んですぐ『新女性を生きよ』という翻訳小説を日本から取り寄せたものの、実はまだ本棚の中に眠ったままでいる。

また、パク・ワンソのことを調べる中で、彼女のデビュー作『裸木』を原作としたグラフィック・ノベル(漫画)が韓国で出版されていることを知った。K-BOOK振興会の紹介記事を見ていると、小説・漫画ともに手に取りたくなった。

パク・スグンの軌跡をたどる中で、おもいがけず登場した小説家パク・ワンス。この冬は彼女が書いた小説や、パク・スグンの妻が遺した伝記を読みながら、彼らが生きた時代に思いを馳せてみることにしたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?