30年やってきた小学校教師を定年退職して、残りの人生の大半を注ごうと決めていること

ATMのために寄ったコンビニの自動ドアが開くと、ちょっとたどたどしい日本語が聞こえてくる。

「ふくろ、いりますか」

「… …」

「ありがと、ございます」

レジカウンターに目をやるとカタカナで書かれた名札をつけている店員さんがいる。あの子も留学生なのだろうか。海外からの入国がまだまだ戻ってきていない2022年の初夏である現在も、私が住んでいる愛知県では以前と変わらず外国人を至るところで見かける。

お店の端にあるATMで用事を済ませ、しばらく店内をうろついて、またレジに目をやる。さっきの店員さんは隣のレジの棚にあるタバコを取って、戻ってきた。テキパキと手際がよさそう。きっと優秀なんだろうなと心の中でつぶやく。

仮になにかの拍子に、日本から外国人がみんな瞬時にいなくなってしまったら、おそらく今の日本は立ち行かなくなってしまうだろう。そう思うぐらい、日本の産業の多くを外国人労働者が支えている。

私は、地元の愛知県小牧市で、外国にルーツをもつ子どもたちの学習支援をするNPOを運営しています。

2022年の現在はフルタイムの代表理事ではあるものの、2018年に定年退職するまでの約30年間は、小学校の教師として子どもたちを教えていました。

NPOは2012年に立ち上げたので、定年するまでの最後の6年間は、昼間は教師、夜と土日はNPOを掛け持っていたことになります。50代になってから、それまででいちばん忙しいくらいに働いたような気がします。(そういえば60代の今も変わらず忙しいけれど)

なぜ学習支援のNPOを立ち上げたのか。

小学校の授業の延長ではダメなのか。

その話をするのに、少しだけ問わず語りというか、昔話をしたいと思います。

一番困っている子を助ける

大学を卒業すると、多くの学生は就職します。私が大学生だった頃は、今ほど女性に職業の選択肢がない世の中だったけれど、私は私なりに、どんな職業に就こうか考えました。

「世の中というのは広大で、私一人の力では何かを変えることはできない。それはそれで仕方がないけれど、たとえば小学校の教師になって、クラスで一番困っている子を助けて、その子のそれからの長い人生がポジティブになるようなきっかけが与えられれば、巡り巡って私一人の力以上に社会のために役立つのではないか」

そんなことを考えて教員採用試験を受けて教師になり、それからずっといろいろな事情で困っている子をさりげなくサポートしてきました。

教師の仕事にも慣れ、自分の子どもたちもあまり手がかからなくなった1990年、入管法(入出国管理及び難民認定法)が改正され、たくさんの外国人の方が労働者として日本にやってきました。私の住んでいる小牧市は工場が多い地域。彼ら彼女らのお子さんたちが、地域の小学校に続々と転入してきました。

しばらくして、「クラスで一番困っている子」は、たちまち外国人になりました。

もちろん、そういう子どもたちの多くは比較的早く環境に順応して、日常会話はどんどんできるようになっていきます。転入時にはまったく日本語が分からない状態でも、学校にいるうちに自然と覚えて、「先生、中学行ってもがんばるよ~」などと言って卒業していくんです。

だけど、どうも中学生あたりから状況がよくなくなっていく子が増えていきます。

そうなってしまう原因はいろいろとあるけれど、共通する理由の一つは「自分は高校に進学できないんじゃないか」という不安や焦燥感が根底にあったのだと思います。

やはり、いくら生活に支障がない日本語力があっても、多くの子たちは学習言語が十分に習得できていないので、公立の高校受験をパスする段階には残念ながらいけない。当時は高校入試の外国人特別枠も授業料補助もない。私立高校は経済的に厳しいご家庭が多いので、むずかしい。

そうすると「自分は中学を卒業したら働かなくちゃいけないのか。」ということに気がついて、元気がなくなってくるのです。

そして、だんだんと学校や地域のコミュニティから外れていってしまう。

小学校の卒業式のときにあんなにはりきって中学校に行った子どもたちが、人生の早い段階で岐路に立たされて暗い顔をしているのだと思うと、本当に悲しくなりました。その子たちに何もしてやれない自分が情けなくなりました。

そして、そういった子は年々増えていきます。情けなさは募っていきました。

日本人が「manzana」が何かを知らないように、あの子たちは「リンゴ」を知らない

日本で生まれて日本語で育っても、一度授業でつまずくとついていくのが難しくなりがちです。そして、それがまったく馴染みのない外国語だとすればなおさら。

私が住む愛知県は、日本語指導が必要な児童生徒が全国で最も多い地域です。首都圏の方には意外かもしれませんが、(少し古い資料ですが)平成30年度で、その数は9,100人と、全都道府県のなかで突出していて、日本全体の約22%を占めています。ダントツで多いのです。

教室は、たくさんの言語であふれています。

スペイン語、ポルトガル語、中国語、タガログ語、英語、、、日本語を入れると6種類の言語ルーツを前に、受け入れる教師の側は混乱しました。

もちろん現場は必死に対応しようとしましたし、行政も日本語指導の加配(教師を通常より多く派遣すること)などの対策を試みましたが、とにかく「ないものだらけ」でした。

母国語のスペイン語だって満足に話せない7歳の子に、ひらがなの「りんご」とカタカナの「リンゴ」が同じだって、どうやって説明すればいいのでしょう?

こっちはmanzana(マンサナ)がリンゴだってことすら知らない教師ばかりなのに!

彼らは友だちとの会話など「生活言語」には不自由していなくても、教科学習に出てくる「学習言語」の習得に困っています。学習言語の習得には、多くの時間と訓練が必要です。学校の教科書に出てくる言葉はもちろん「学習言語」で、二字熟語、四字熟語が頻発します。中学校の社会科になれば、一つの文に漢字が8個も10個も出てくるのが当たり前。

小学校で習う教育漢字1,026文字が理解できてない生徒が、学習に困難を感じるようになるのは必然だと思います。

でも、このことを身を持って理解できたのは、私が外国人指導の専任になったときでした。2000年代に入り、入管法の改正からすでに10年以上が経っていました。

英語活動が小学校に導入され、私はそれを推進する係になり、同時に外国人児童の指導担当になりました。

担当になった1年目は先輩の指導法を追随していました。それから2年目に入って「何年生の子を教えても2年生の漢字でつまずく」ということに気づきます。それまで20年以上、毎年毎年小学生に漢字を教えてきましたが、このとき、「日本語が母国語じゃない外国の子どもたちに漢字を教えるのは、これまで同じアプローチではいけない」と気づきました。

日常会話はできる、生活言語には困らない。でも、その子の学齢にあった学習言語はちっとも習得できていない。学習言語のほとんどは漢字で書かれている。できるだけ早く、その子の学齢にふさわしい読み書きに必要な日本語、漢字交じりの日本語を教えなくちゃいけない。

漢字… 漢字だ!!

これが後に、私のNPOで使っている「音の出る漢字カード」を考えるきっかけになりました。(音の出る漢字カードについては別の機会に書きたいと思います)

「2年生の漢字」への気づき

長年、外国人の児童生徒と向き合ってきて、漢字につまずく大きな2つの要因に気づきました。一つは「音読みと訓読み、文字に読み方が二つある」ということ。もう一つは「画数が多い」こと。

学年が上がって学習が進むにつれて音読みの二字熟語は増えてきますし、訓読みの日本語がわかってなければ音読みの回路は構築できません。

例えば、小学校1年生の終わりに、「木」と「森」と「林」について学ぶ機会があります。漢字は「木」というパーツをいくつか合わせるともうちょっと大きな「林」になり、もっともっと大きな「森」という概念が表せるんだよということを、学校で教えるんです。

これは単純なようでいて、続く2年生へと結び付けていく大事なステップです。山や川、水とか鳥、馬といった、絵を形を変えた象形文字ではなくて、そのパーツを組み合わせて漢字を表すということを学ぶための入口なんです。

たとえば、パーツの片っぽは「意味」でもう片っぽは「音」みたいな、「注ぐ」という、注意の「注」という字は、さんずいでは「注ぐ」になり、木へんになれば「柱」になるわけで、同じ「主」という字の隣に何かがあるんだけど、それが音は音読みでは同じ「チュウ」として表現され、何がくっつくかによって意味が変わる、いわゆる形声文字です。

漢字の90%ぐらいは実は形声文字でできていて、漢字はパーツを組み合わせでできているということを理解するためのとっかかりが2年生なんです。

日本で生まれて日本語で育っていると、毎日の生活の中でたくさんの漢字を見ているから、ある程度読み方がわかって少し書き順を教えてもらったらスッと入ってくる子が多いです。そもそも約3,000語の語彙を持って小学校1年生は入学してくるという研究もあるくらいです。

一方で、外国人の1年生だと、100語もないというのが普通です。来日の時期によっては10語ぐらいかもしれない。「こんにちは」とか「先生」とか。本当に「生活言語」のもっともエッセンシャルな語彙しか持っていないことが多いので、その子たちが1年経ったからといって、系統的にも教えていなければ、突然2年生になって覚える漢字が80字から160字に倍増しになってしまうと、漢字の津波が押し寄せてくるみたいな感じになってしまいます。

つまり、2年生になったばかりの4月当初にガーンとやられちゃうんです。これがたくさんの外国人児童に向き合う中で、遅まきながら気づいたことなんです。

ダブルリミテッドを解消するために

ただ、そのことに気づいたとして、私は単なる一教師でしかない。隣の小学校でも、中学校でも、あるいは他県の別の場所で、きっと今まさに同じようなことが起こっている。

子どもたちはあっという間に成長してしまう。

もたもたしていると、彼ら彼女らはすぐに卒業して、もしかしたらドロップアウトしてしまうかもしれない。

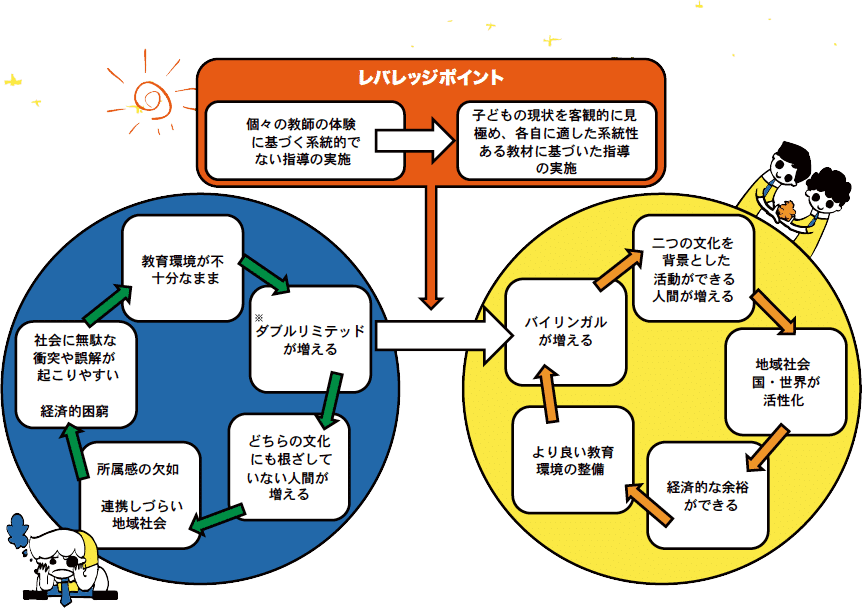

母国語と外国語、どちらも十分に発達していない状態、これが「ダブルリミテッド」です。

日常生活で使う言葉で困らなくても、学習に必要な言語ができなければ、その先は苦しくなります。教科書を読み、思考に使う抽象的な言語や学習言語を身につけることは難しいのです。

けれど、もしルーツも言語も家庭環境も違う子どもたちの現状に対応でき、系統立った教材を使って教えることができれば、クラスでいちばん困っている子たちを、救えるかもしれない。

ダブルリミテッドといわれるこどもたちが、母国と日本の言葉と文化を身につけ、文化の架け橋になるようなポジティブな循環がつくれたら。

負から正の循環に転換し、バイリンガル・マルチリンガルになって、将来が描けるようになれたら。

どういう世界になるだろう。

そんな思いを図にしたのがこれです。

この図を実現させるためには、いち教師の枠を自らも飛び越えねば。じぶんの担当児童だけという範囲を超えて、困っている子たちを助けねば。

クラスで一番困っている子を助けて、その子のそれからの長い人生がポジティブになるようなきっかけが与えられれば、巡り巡って私一人の力以上に社会のために役立つのではないか

20歳そこそこの理想に燃えている大学生の私が、定年間際のおばさんになった私に話しかけてきているようでした。

というわけで、定年間際でライフワークが見つかり、定年退職したあとでも毎日毎日ヒーヒー忙しくしています。

残りの人生、おそらく時間の大半をこの活動に使うと思います。この瞬間も子どもたちは成長して、どこかで人生の岐路に立っているのです。

私が代表理事を務めるNPO法人は「にわとりの会」といいます。丹羽典子だからにわとりの会。ダジャレみたいな単純な名前ですが、ひよこたちがしっかり巣立てるよう、親鳥としての責務をまっとうしたいと、そんな思いで名付けました。

※ご支援してくださるとうれしいです!

長くなっちゃいましたが、最後に、ある生徒の話をします。

1,2年生向けのにわとり式漢字カードがちょうどできた2013年、ブラジルから日本にやって来た子がヒオゴくんです。小学校4年生だった彼はできたてほやほやの漢字カードを使って漢字を学び、その後もずっと応援し続けている子です。

彼は今、大学生です。入学式の写真を見て「ああ、あんな小さかった子がいよいよ大学生になったのだ。」と感慨無量でした。彼は高校生の頃に「大学に入って、僕を助けてくれたような先生になりたいです。」といって、教員免許を取ろうとしています。また、授業後には、にわとりの会を手伝ってくれています。

ひよこが親鳥になる。その親鳥の子がまた大きくなって親鳥になる。

私の人生があと、どれくらいあるのかは神さまにしかわかりませんが、見届けるまで、残りの時間の大半を注げればと思っています。

冒頭で書いた仕事がテキパキできるコンビニの店員さん。彼の姿はヒオゴと重なります。彼が無事に日本の留学生活を無事に終え、母国に戻り、日本と母国の架け橋になっている姿をぼんやりと思い浮かべる、、、

さあ、今からまた日本語教室だ、今日もがんばろう。

このnoteでは、にわとりの会について、ダブルリミテッドの現状について、外国の方々への学習指導について、少しずつ書いていきたいと思います。少しでもご興味を持っていただいた方、よろしければフォローしてください!

よろしければサポートいただけるとうれしいです。いただいたお気持ちは、子どもたちのための教室運営や教材費に充てさせていただきます。