【ざっとわかる】近現代史の基本・ネイション

こんにちは、ニコライです。今回は下記の記事の深掘りになります。

18世紀末、それまで自分たちを「ローマ人」と称していたギリシャ人たちは、自分のことを古代ギリシャの末裔たる「エリネス」であると認識するようになります。この「自分は〇〇人である」という意識は、直感的には過去から連綿と続いてきたもののように思われるかもしれませんが、実は近代になってから登場した現象です。こうした意識をもった人間集団のことをネイション、ネイションから構成される国家をネイション・ステイトといいます。今回は、近現代史を考えるうえでの基本となるネイションについて見ていきたいと思います。

1.ネイションとは何か?

ネイションには、日本語でずばりこれ、という訳が存在しない言葉ですが、一般的には「国民」あるいは「民族」と訳されます。しかし、「国民」と「民族」はイコールではなく、それぞれ異なる概念であるため、まずは両者を切り分けて定義したいと思います。

まず、「民族」についてですが、この基盤となっているのが「エスニシティ」です。エスニシティとは、血縁・言語・宗教・生活習慣・文化などに関して、「我々は〇〇を共有する仲間」という意識を持つ人間集団のことです。そして、このエスニシティが国家やそれに準じる政治的単位を持つべきという意識を持った場合、それは「民族」となります。「民族」は、生物学的な基礎の共有に基づくとされる「人種」とは異なり、「同胞である」という主観的な意識が共有されていることが重要となります。

「民族」が主観的な意識に基づく以上、民族の分類は流動的かつ恣意的である。例えば中国の場合、文革期の1964年の調査では少数民族は13だったのに対し、少数民族優遇政策がとられた1979年の調査では55にまで増加している。

一方、「国民」とは、ある国家の正統な構成員の総体と定義されます。近代国家が国民主権と民主主義を前提としていることを考えれば、ある国家における政治の基礎的な担い手ともいえます。一国の中には出自や文化伝統を様々なにする人々がいるわけですから、「国民」は必ずしもエスニックな同質性を持つとは限りません。

国籍に関して出生地主義を採用しているフランスでは、国内で生まれた人は出自に関係なくフランス国籍が与えられる。画像は、フランスの植民地支配を正当化する文脈で使われているが、理念上は黒人でもフランス国民であるということを意味している。

Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=24196453

このようにネイションには、2つの意味が含まれているわけですが、実は言語によってどちらの意味が強いのかが異なっています。例えば、英語やフランス語(ナシオン)では、「国民」という意味が強く、エスニックなニュアンスはありません。一方、ドイツ語(ナツィオーン)やロシア語(ナーツィヤ)ではエスニックな意味合いが強く、「国民」を意味する言葉が別にあったりします。

2.ネイション以前の世界

冒頭でも触れましたが、ネイションは近代以降に誕生したものということが、歴史学的には分かっています。「国民」は国家の主体的構成員のことですので、君主が主権者であり、国家に属する人々はその「臣民」に過ぎなかった時代には、ネイションという概念は存在しえなかったのです。ネイションが存在しない以上、人々の国家に対する考え方も異なっており、例えば、現代では外国出身者が政府高官になったり、正規軍に入隊するというのは考えづらいことですが、前近代の社会では外国人君主に仕えたり、あるいは外国から君主を迎え入れるというのはよくある光景でした。

オスマン帝国の始祖。オスマンが率いる戦士集団にはキリスト教徒の戦士たちも数多く集まっており、その代表格が彼の盟友キョセ・ミハルだった。逆に、隣国のキリスト教国ビザンツ帝国には、トルコ人が傭兵として数多く雇われていた。

では、前近代の人々に「あなたは何人ですか?」と質問をしたら、一体なんという答えが返ってくるのでしょうか。これは想像の域を出ませんが、おそらく「日本人です」とか「イギリス人です」とは答えず、「江戸の人」、「〇〇村の人」というように、自分の出身地や住んでいる場所を答えたのではないでしょうか。前近代の人々は、現代のような国民的・民族的一体性を持っていなかったのです。

会津戦争に従事した板垣は、藩の滅亡が差し迫る中、会津藩の領民が武士に非協力的でとっとと逃げてしまったことにショックを受けたという。同じ国家に住む人々が強い同胞意識を持ち、国家のために命を賭すようになるのも、ネイションが形成された近代以降の現象である。

なぜ近代になってネイションが生まれたのでしょうか。これもこれが原因というのは難しいのですが、絶対主義の確立などによる国家の統一、経済発展による国内経済の一体化、そして市民たちが、政治参加によって国家の一員としての自覚に目覚めたことなどがあげられます。

画像は世界初の鉄道、ストックトン=ダーリントン間鉄道の開通の様子。近代における鉄道網の整備は、国家の空間的つながりを国民の意識させることに貢献した。

3.ネイションの形成の具体例

それでは、具体的にどのようにしてネイションが形成されたのかを見ていきます。ネイションが最初に誕生したのはヨーロッパ、特に西欧であったことから、ここではイギリス、フランス、ドイツの三国を事例にとりあげます。

フランスの場合

フランスのネイション形成を促した出来事は、フランス革命です。革命の中で、「共通の法律の下に生活し、同じ立法機関によって代表される生活共同体」という国民観が広まり、国内の反革命派や外国といった、革命の成果を脅かす「敵」に対抗するため、「国民の一体性」が強調されるようになりました。

フランス革命100年周年にあたる1889年のパリ万博では、全国三部会開催日である5月5日に開会式が設定されたのを皮切りに、フランス革命に関連した様々な祝祭が行われた。フランス革命は近代フランスにとっての建国神話となった。

先ほども触れましたが、フランス語のナシオンには、「民族」という意味合いが薄く、「国民」という意味合いが強いです。それは、フランスのネイション形成ではエスニックな出自は重視されず、「自由・平等・博愛」という共和制原理を受け入れることに基礎に置かれたからです。そのため、フランス革命当時、標準フランス語を話す人は、人口の半分程度だったと言われています。フランス・ネイションの言語的・文化的統一は、その後1世紀以上の時間をかけて進められていきます。

19世紀後半にベストセラーとなった読本教科書。ロレーヌ地方出身の二人の兄弟が、フランスを一周しながら各地の風物・習慣・歴史を学ぶという内容。当時の小学生がフランス国民になるための第一歩として、好んで採用されていた。

このように、まず普遍的な原理に基づく「国民国家」という外枠が形成され、後からエスニックな統一が進められたのが、フランス・ネイションの特徴といえます。

ドイツの場合

近代初頭のフランスとドイツは実に好対照です。絶対君主制の下、すで国家としての体裁が整えられていたフランスに対し、同時期のドイツには、314の領邦国家と1475の帝国騎士領が存在しており、統一国家としての体を全く成していませんでした。

ドレスデン出身の哲学者であったフィヒテは、ナポレオン軍が駐留するベルリンで、「ドイツ国民に告ぐ」と題した愛国的な連続講演を行った。しかし、彼の愛国的アピールが、まだドイツ国民の形もない当時の聴衆の心にどれほど響いたのかは定かではない。

こうした中、大国化するフランスに対抗するため、ドイツにおいても国民国家形成が目指されたわけですが、その際にドイツ国民の定義とされたのが、「言語」でした。国家の形が存在しないため、ドイツ語話者=ドイツ人という定義のもと、人間集団を単位にネイション形成が目指されたのです。しかし、当時のドイツ人はポーランドやバルト地域、オーストリア、スイスにまで広範囲に分布しており、また、プロテスタントとカトリックが拮抗しているという文化的な分裂もあり、統一は困難を極めました。こうした紆余曲折を経て、1871年に誕生したのが、プロイセンを中心とするドイツ帝国だったのです。

ドイツ・ネイションを目指して成立したドイツ帝国からはスイスとオーストリアが除外され、逆に国内にポーランド人、デンマーク人、ユダヤ人が居住する多民族国家でもあり、さらにプロイセンとバイエルのように地域ごとの文化的な差異も大きかった。

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3387306

このように民族主義的な原理でのネイション形成が目指され、無数の領邦が統一されて国家を形成したのが、ドイツの特徴です。

イギリスの場合

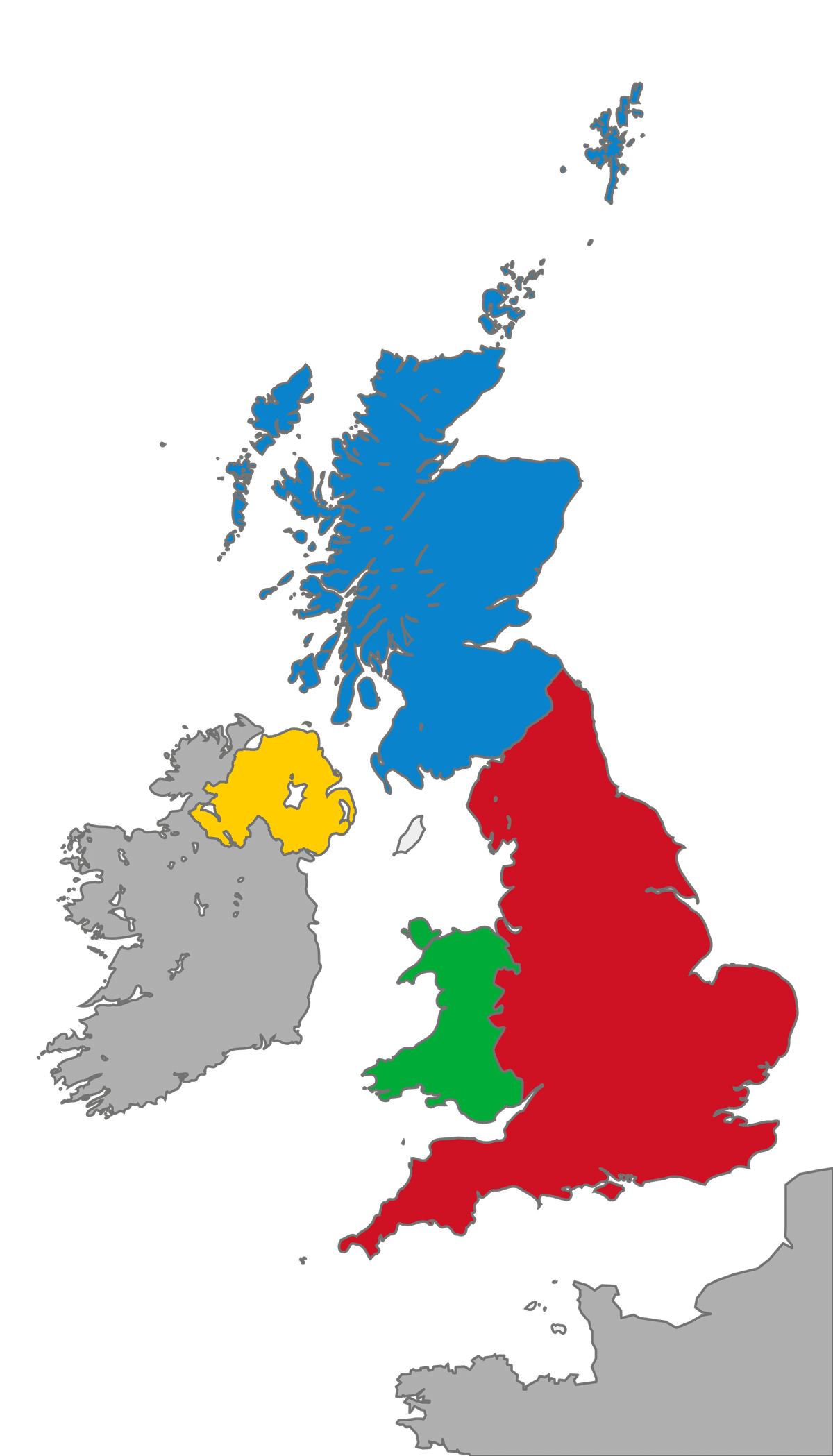

ドイツやフランスと比較した場合、イギリス・ネイションは特殊であるといえます。正式名称「グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国」が指す通り、イギリスはイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドという4か国の連合体です。この同君連合は、近代に入ってネイションが形成された後も、各地域の独自性、すなわちイングランド人、スコットランド人、ウェールズ人、アイルランド人というアイデンティティを残しつつ、ブリテン人という統一された意識を持つことになります。

赤がイングランド、青がスコットランド、緑がウェールズ、黄が北アイルランド。イングランドを中心に、16世紀前半にはウェールズが、1707年にはスコットランドが、1800年にはアイルランド(当時は全域)が合同した。

CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112687388

こうしたイギリスの特殊事情は、例えば、サッカー・ワールドカップにおいて、イギリスから4つのナショナルチームが出場していることに現れています。あるいは、2014年に行われたスコットランド独立を問う住民投票にも見出せるでしょう。

スコットランドの分離ナショナリズムは、1970年代に北海油田が発見されたことで刺激され、ブレア政権下で地方分権改革を促したが、2014年に独立を問う住民投票へと漕ぎつけた。結果は僅差であり、今後もしばらくは分離独立運動が続くとみられる。

CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83603912

このように、各地域のアイデンティティを残しつつ、統一的なブリテン人意識も持っているという重層的なネイションが、イギリスの特徴といえます。

◆◆◆◆◆

以上のように、一口にネイションといっても、様々なパターンがあります。同じ西欧でも三者三葉なわけですがから、世界規模で見れば、さらに多種多様です。

4.帝国とネイション

ネイション・ステイト以前、前近代において、広大な領域を支配し、その中に多種多様なエスニシティが住む国家が存在していました。これを「帝国」といいます。帝国の代表的な事例としては、オスマン帝国、ハプスブルク帝国、ロシア帝国などがあげられます。

17世紀のオスマン帝国はヨーロッパ、アジア、アフリカにまたがる超大国であり、そこから独立した国家は20か国以上に及ぶ。

CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89899000

これらの国々の支配層はトルコ人、ドイツ人、ロシア人であったものの、臣民を支配民族に同化しようとはせず、逆に異民族出身であったとしても、支配民族の言語と宗教を獲得しさえすれば、エリートの仲間入りをすることができました。このように多民族・多言語・多宗教が共存する国家というのが、帝国の特徴です。

イェニチェリはオスマン帝国軍の中核をなした集団であり、17世紀以前には、イスラムに改宗し、トルコ語を学んだ元キリスト教徒の奴隷から構成されていた。エスニックな出自は様々であったが、スルタンの奴隷として帝国のエリート層を形成した。

帝国内で共存していた民族は、近代に入るとネイション意識に目覚め、分離独立を求めるようになります。帝国は変容を迫られることになり、多様な住民を包括する国民の創出など、独自の国民統合を目指しました。しかし、民族自決の潮流を食い止めることはできず、第一次世界大戦によって、いずれの帝国も解体を迎えることになります。

色分けされているのがもともとの国家領域で、赤色が新国境。第一次世界大戦後、民族自決の原則により東南欧に新国家群が誕生したが、これがヨーロッパの政治的不安定化をもたらし、第二次世界大戦へと発展していく。

CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5707302

5.日本ネイションの特徴

最後に、日本のネイション形成についてです。日本のネイション事情もかなり特殊だといえます。というのも、日本という国家の領域と民族としての日本人の広がりはほぼ一致しており、歴史的連続性も強く、言語的・文化的共通性も高いからです。このように、極めて同質性が強く、日本は日本民族によるネイション・ステイトであるという意識が、あまりにも当たり前になっているのが、日本ネイションの特徴といえます。

日本と聞いて思い浮かぶのは、日本列島の形であろう、戦前であれば、ここに台湾と朝鮮半島、樺太が加わっていた。

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1419200

では、日本ネイションはいつ形成されたのでしょうか。それはやはり明治時代といえます。新政府は天皇中心の国家形成を目指し、明治前半は天皇の巡幸、後半は下賜された御真影によって、それまで天皇をほとんど意識することがなかった一般大衆に、天皇の権威を浸透させていきました。また、国家イデオロギーとして国家神道が採用され、戦死者を祀る靖国神社の建立などにより、大衆の信仰を国家に吸収し、イデオロギー的な統合が試みられました。

明治天皇の巡幸は昭和20年代以降に減少し、代わって全国の学校に御真影が下賜された。ちなみに、この御真影は、イタリア人画家エドアルド・キヨッソーネによって描かれた肖像画の写真である。

こうして明治20年代には、日本ネイションが確立したと考えられています。それが如実に表れているのが日清・日露戦争です。明治維新直後に徴兵令が発布された際は、血税一揆が起こるなど抵抗が大きかったのに対し、日清・日露戦争の際は、出征する兵士を乗せた列車を、国旗を振って万歳を叫びながら見送るようにまでなっていました。

日露戦争当時、日本に留学していた中国人ナショナリストたちは、日本人が一丸となって戦争に従事する様を目の当たりにし、中国はいつになったらこうした光景が見られるのかと嘆いている。

こうして形成された日本ネイションは、昭和前期にはより攻撃的なウルトラ・ナショナリズムにとって代わられ、戦後には平和国家論に重点を置くナショナリズムへと転換していきます。

6.まとめ

19世紀以降、ネイションはヨーロッパから世界中へと広がっていき、現在ぼぼ地球規模で広がったといえます。近現代史は、まさに各地でのネイション形成の歴史であり、ネイション同士のせめぎ合いの歴史であるといます。

繰り返しになりますが、ネイションが誕生したのは近代になってからです。そのため、現在「〇〇人」とされる人間集団が過去から延々と存在し続けたわけでありませんし、仮に同じ呼び名を使っているとしても、それが現代の「〇〇人」と同じ集団とは限りません。例えば、現在「トルコ人」といえば、小アジアのトルコ共和国に住む人々を指しますが、「トルコ人」はもともと、モンゴル高原から中央アジア、コーカサスにいたる地域に広く分布する遊牧民族のことです。この広範囲に分布する人々から現代の「トルコ人」が切り分けられたのは、トルコ共和国が成立した20世紀以降のことです。このことを念頭に置かず、現在の視点から古代・中世を見ると誤った見方をしてしまいます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考

ほかの記事はこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?