【ビザンツ帝国の歴史9】世界帝都コンスタンティノープルの光と影

こんにちは、ニコライです。今回は【ビザンツ帝国の歴史】の第9回目です!

前回の記事では、軍事貴族の台頭と戦う皇帝たちによる対外遠征についてまとめました。11世紀初頭のビザンツ帝国は、その1000年の歴史上2番目に広大な支配領域を獲得し、首都コンスタンティノープルは世界中から多くの人々が集まる国際都市として栄えていました。しかし、「人類が最も幸福だった」といわれる五賢帝の時代に、すでにローマ市とイタリアの凋落が始まってたように、繁栄の絶頂にあったビザンツ帝国にも暗い影が差し始めていました。今回は、最盛期を迎えた11世紀のビザンツ帝国と、7世紀以来となる国家存亡の危機について見ていきたいと思います。

1.栄光のコンスタンティノープル

11世紀の帝都コンスタンティノープルは人口約40万人、同時代のパリやロンドンなどの西欧の諸都市は多くて数万人程度であり、キリスト教世界では最大級の都市でした。アッバース朝の都バグダードをはじめ、イスラム圏の大都市は規模の面では並んでいたものの、古代にまでさかのぼるほどの由緒ある歴史を兼ね備えていたのはコンスタンティノープルだけでした。

この時代の帝都の経済的繁栄を示す出来事が、建築ブームです。11世紀には、皇帝、皇族、高官たちのイニシアティブによって修道院の新設や教会の改築が次々に行われました。新しく建立された修道院には病院や孤児院などの慈善施設も併設され、国庫から資金がきたくされました。こうした大規模建築事業により、帝都は華やかに飾られていきました。

残念ながら、現在のイスタンブールには11世紀に建築された修道院は現存していないが、ギリシャ各地にはこの時代の壮麗なモザイク画が残っている。画像はアテネ郊外のダフニ修道院主聖堂のもの

繁栄するコンスタンティノープルには、世界中から様々な人々が引き寄せられました。彼らの出自を見てみると、北方からはルーシ人やヴァリャーグ人(ヴァイキング)の傭兵たち、西方からはラテン人の巡礼者やヴェネツィアをはじめとするイタリア諸都市の商人たち、東方からはイスラム教徒の商人たちやアルメニア人、ジョージア人など、実に国際色豊かでした。コンスタンティノープルはまさに世界帝都としての威光を放っていたのです。

2.帝国の内憂

こうした帝都の繁栄の陰で、帝国の危機はすでに始まっていました。その原因を作ったのは、帝国を絶頂へと押し上げたバシレイオス2世その人です。

まず内政面から見ていきましょう。バシレイオス2世は生涯独身を貫き、子を残さずに亡くなったため、弟のコンスタンティノス8世が跡を継ぎますが、すでに高齢であったため3年後に死去します。彼の子は娘ばかりでしたが、廷臣たちの協議の結果、次女ゾエに夫を迎えて帝位に就かせることが決められました。しかし、彼女もすでに40歳半ばであり、3人も夫を変えることになりますが子をなすことはできませんでした。ゾエは1050年に死去し、その6年後には妹テオドラが他界したため、マケドニア朝は断絶しました。

画像のモザイク画が作られた当時、彼女はすでに60代後半であったはずだが、とてもそうは見えない。モザイク作成者の配慮ということも考えられるが、ゾエをよく知る政府高官は「彼女の容貌には年齢を感じさせるものは何一つなかった」と述べているので、実際に年齢よりも若々しかったのかもしれない

ゾエの在位期間中に深刻化したのが、財政問題です。さきほど述べた建築ブームなどによる浪費の結果、バシレイオス2世の時代には蔵を拡大しなければ納まりきらないほどいっぱいだった国庫は、すっかり空になっていました。ゾエの最後の夫コンスタンティノス9世モノマコスは金貨に銀を混ぜる悪鋳政策を実施しますが、当然根本的な解決にはならず、財政赤字は雪だるま式に膨らんでいきました。

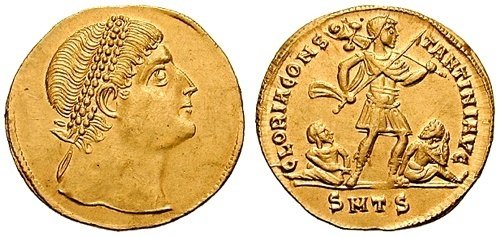

ビザンツ帝国発行の金貨で国際通貨として広く流通しており、「中世のドル」とも呼ばれる。コンスタンティノス9世以降、金の含有量はどんどん低下していき、1080年代にはわずか10パーセントしか金を含んでいなかった。

By Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=343376

政府高官であったミカエル・プセルロスは、自身がまとめた歴史書『年代記』の中で、コンスタンティノス9世をこう批判しています。

皇帝は政治を怠り、楽しみに耽ることによって、まだ健康であった帝国に何千もの病の種を播いたのである。

しかし、彼がこれを記したのはコンスタンティノスの死去してから20年もあとのことであり、皇帝自身に対しては「皇帝の泉から黄金の川が人々のもとへ流れこむ」といって、気前の良さを賛美していました。官僚や知識人たちは危機に立ち向かおうとせず、専制君主たる皇帝を称えて保身に走るだけだったのです。

左の人物。商家に生まれるが、母親の方針で家業を継がずに学問で身を立て、政府高官として活躍した。11世紀には、彼のように学問を身に着けて立身出世を夢見る人々が帝都には数多くいた。

3.国境地帯の動乱

次に外政面についてです。バシレイオス2世の時代にはブルガリアとカフカス諸侯国が併合され、帝国は広大な支配領域を獲得することになりました。しかし、それは同時に緩衝地帯が失われ、遊牧民たちから直接的な攻撃を受けるようになったことを意味しました。

1027年から、バルカン半島はペチェネグ人たちによる攻撃の対象となりました。コンスタンティノス9世は武力制圧に乗り出しますが、数年にわたる戦いは何の効果もあげることができませんでした。結局1053年の和平協定でバルカン半島の帝国領内への定住を認めざるを得なくなりました。

黒海の北西部にペチェネグ人(PATZINAKS)と書かれている。彼らはもともと帝国がルーシやブルガリアと戦う際の同盟者であり、コンスタンティノス7世は「帝国北方外交の要」と位置付けた。しかし、国境を接するようになると、敵対的関係へと転じていく。

ほぼ同時期に、東部国境地帯に出現するようになったのがトルコ人です。当時彼らはセルジューク朝を建国し、中央アジア、イラン、さらにバグダードを征圧してイスラム世界の主要勢力となっていました。1040年代からアルメニアへと侵入し、カタカロン・ケカウメノスら軍事貴族たちとの戦闘を開始しました。

南イタリアのビザンツ領は、フランスのノルマンディー地方からやってきたノルマン人たちによって圧迫されていました。1054年に大シスマが生じると、ローマ教皇はノルマン人を率いるロベール・ギスカールを支援するようになり、彼らのビザンツ領征服にお墨付きを与えました。1071年にはビザンツ最後の拠点バーリ市が占領され、帝国はイタリアを完全に喪失します。

ギスカールはノルマンディー地方のしがない貴族の六男だったが、一旗揚げようと南イタリアへ向かい、そこで頭角を現す。ローマ教皇からプーリアとカラブリア公、シチリア公の称号を与えられる。

4.相次ぐ貴族反乱

こうした国境地帯の動乱にも関わらず、皇帝政府と実際に防衛を担う軍事貴族たちとの関係は悪化していました。軍人皇帝の出現を恐れる皇帝政府は、辺境守備に当てられた軍団は解散したり、功績をあげた将軍を謀反の容疑で逮捕するなど、反乱を起こさないよう軍事貴族を厳しく統括しました。しかし、これらの冷遇政策は貴族たちの不満を高めるばかりでした。コンスタンティノス9世の治世においては、いずれも鎮圧されたものの2度も貴族反乱が起こりました。

解散させられた地方軍団の代わりに、国境防備を担うようになったのは外国人傭兵部隊であった。その中でもヴァリャーグ人やルーシ人が多くを占めていた。

軍事貴族の待遇はマケドニア朝断絶後も相変わらず継続したため、失望した小アジアの将軍たちが反乱を起こします。1057年、総主教や帝都市民からの支持も失っていた皇帝ミカエル6世は退位を余儀なくされ、反乱を率いたイサキオス1世・コムネノスが帝位に就きました。彼は空っぽになっていた国庫を満たしつつ軍隊を再建しようと極端な緊縮政策を行いましたが、これは中央官僚のみならず、軍人たちからも不評でした。

左はキリスト、右が皇帝。イサキオス1世はバシレイオス2世を模範とし、その断固たる姿勢を剣をかまえた肖像で示している。しかし、軍事的に大きな功績をあげることはなかった。

1059年、病に倒れたイサキオス1世は、1057年の反乱の共謀者であったコンスタンティノス10世・ドゥーカスに帝位を譲ります。彼は自らの一族による帝位継承を企て、軍事貴族による反乱が起きないよう属州駐屯軍の経費を削減し続けました。その結果、国境地帯の防備は手薄となり、1060年代にはセバステイア、アルメニアのアニ、カッパドキアのカエサリアがセルジューク朝のトルコ人による略奪にあいました。

5.小アジア支配の解体

1067年5月、コンスタンティノス10世は幼い息子ミカエル7世を残して亡くなります。后のエウドキア・マクレムボリテッサは亡き夫から再婚しないようにいいつけられていましたが、彼女は傾きつつある帝国の運命を救うためには、有能な軍人皇帝が必要であると考えていました。同年12月、皇后は先帝との約束を破り、カッパドキアの貴族ロマノス・ディオゲネスを夫に迎え、ロマノス4世として即位させます。

ロマノスは大した支持基盤がないどころか、軍人皇帝を快く思わない中央官僚たちや先帝の出身であるドゥーカス家に目をつけられていました。彼は自らの正統性を示すためには軍事的勝利をあげるしかないと考え、トルコ人の跋扈する小アジアへと進軍します。

1071年、ロマノスはアルメニアのマンツィケルトでセルジューク朝のスルタン、アルプ・アルスランとの直接対決に臨みました。しかし、この戦いでビザンツ軍は惨敗し、ロマノスはセルジューク軍の捕虜となってしまいます。ロマノスは虜囚の8日後に解放されますが、中央政府は彼を皇帝と認めないことにしたため、両者の間で内戦が勃発しました。結局ロマノスは投降し、摘眼刑を受けた後に死亡しました。

ロマノスは耳に奴隷のしるしである輪を通され、アルメニアの放棄や身代金の支払いを約束させられる。マンツィケルトの戦いは、811年にニケフォロス1世がブルガリア人との戦いで戦死して以来の屈辱的敗北に終わった。

ロマノスの死後、中央政府に見切りをつけた地域住民たちの支持を受け、各地で独立勢力が乱立するようになります。小アジアでは、アルメニア系将軍フィラレスト・ブラカミオス、フランス人傭兵隊長ルーセル・ド・バイユールが、それぞれ独自の勢力圏を築きました。さらに、1077年、フィリュギア地方のニケフォロス・ボタネイアテスとアドリアノープルのニケフォロス・ブリュエンニオスがそれぞれ皇帝を名乗り、反乱軍を率いて首都へと進撃を開始しました。

国内での相次ぐ反乱は国境防衛の崩壊を意味しました。トルコ人たちは小アジアへの攻撃を再開し、しかもビザンツ側の抵抗がないことがわかると、征服地へと定住し始めました。1080年になると、皇帝政府は小アジアほぼ全域の支配権を失っていました。

青色が帝国領。小アジアの領土を失い、トルコ軍は首都の対岸にあるニケーアまで迫っていた。小アジアのトルコ化はこの時代から始まる。

6.まとめ

バシレイオス2世が死去した1025年に繁栄の絶頂にあった帝国は、そのわずか半世紀後に存亡の危機に立たされていました。なぜここまで急速に衰退してしまったのでしょうか。一番大きな原因は、中央政府と地方貴族たちとの確執だと思われます。中央政府は軍人皇帝の出現を恐れるあまり、軍事貴族たちを抑え込もうと厳しい統治体制をしきました。その結果、国境の防備はどんどん手薄になって異民族の侵入という対外的危機にも対応できなくなってしまったのです。さらに、長年にわたる冷遇政策は貴族たちを抑えるどころか、彼らの怒りを買っただけで何の成果もあげられませんでした。それほどまでに軍事貴族たちが成長していたのです。11世紀の危機は、それまでの中央集権的な統治体制が機能しなくなってしまった証であるといえます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考

◆◆◆◆◆

前回

次回

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?