【総まとめ】 人称はこれだけ知っておけばいい

小説のちょっとしたコツや小技をご紹介するシリーズ。

今回は「人称の基本を知ろう」シリーズ記事の総まとめです。

はじめに

小説を書こうと思ったとき、ちょっと難しく感じるのが「人称」だと思います。

人称の基本について5つほど記事を書きましたので、この記事でまとめておきます。

このまとめを読めばだいたいのことがわかると思いますが、さらに詳しく知りたい場合は個別の記事を読んでみてください。

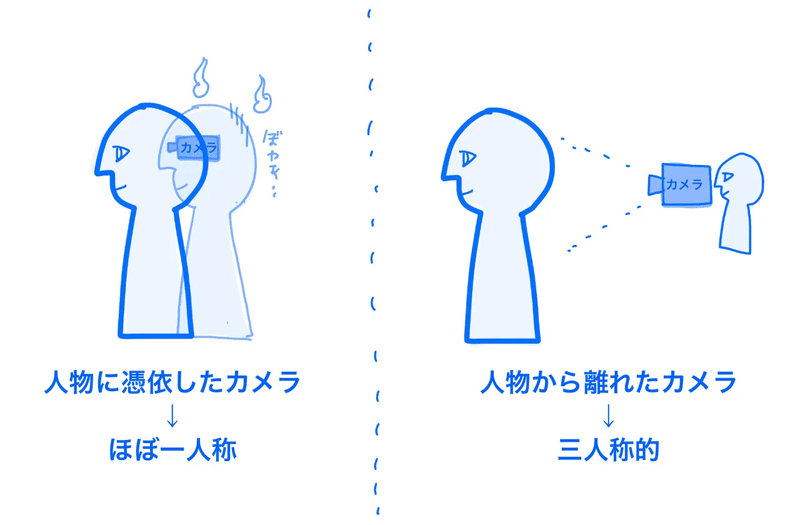

1.カメラの違い

人称には主に一人称と三人称があります。

「〇人称」というのは一言でいうと、

どのカメラから書くか

というルールのことです。

どうしてそういうルールがあるかというと、小説は文章だけで書かれているので(絵や図はないので)、いろいろなカメラから書くと読者に伝わらないからです。

まずは最低限、以下のことを知っておきましょう。

一人称と三人称では、カメラの位置と性能が違います。

カメラ位置はこうです。↓

そしてカメラの性能はこうです。↓

まとめるとこうなります。

一人称

カメラ位置:人物の目

カメラ性能:固定

書けるもの:人物が見たもの、聞いたもの、感じたことなど

書けないもの:背中側などの見えないところで起こったこと、自分がいないところで起こったことなど

三人称

カメラ位置:人物の背後〜少し離れてもいい

カメラ性能:そこそこ動かせる

書けるもの:人物が見聞きしたもの、人物がいないところで起こったことなど

書けないもの:ほぼない

描写の基点となるカメラが違うので、同じシーンを書く場合でも、一人称と三人称では書き方が違ってきます。

一人称

「あなたは誰ですか?」

そう尋ねた途端、僕は後頭部に衝撃を感じ、目の前が真っ暗になった。

三人称

「あなたは誰ですか?」

そう尋ねた途端、タナカは背後から殴られ、気絶した。

一人称では背後が見えませんから、殴られたことはわかりません。

ですから、「衝撃を感じ」「真っ暗になった」と感じたことを書くことで、殴られたことを表現します。

一方、三人称ではカメラが人物の背後から少し離れても混乱は起きないので、もっと単純に書くことができるのです。

2.話者の違い

小説はおおまかに地の文とセリフにわけられます。

人称ごとに、地の文を書いている人(話をしている人=話者)は異なります

一人称では、目がカメラになっている人物本人が書いています。

自分で見聞きしながら、感じながら、体験しながら、そのことを逐一文章にしているわけです。

一方、三人称では、登場人物は話者ではありません。

地の文は、背後にあるカメラを覗いている人が書いています。

この人は、簡単にいえば作者です。

この違いは、未知の情報を書けるかどうかに影響します。

一人称では人物が知らない情報は書けませんが、三人称では地の文を書いているのは第三者(作者)なので、未知の情報も書けるのです。

まとめるとこうなります。

一人称

話者=登場人物

本人が見ながら、聞きながら、感じながら書いている

人物が知らない情報は書けない

(背後で起こったことさえ書けない)

三人称

話者=作者

登場人物の言動を見ながら第三者が書いている

人物が知らない情報も書いていい

(作中の誰も知らない情報すら書ける)

3.内面の書き方

内面とは、その人物の考えたことや思ったこと、感じたことなどのことです。

一人称での内面は、人物が思ったこと、考えたこと、感じたことをそのまま地の文に書けばいいので簡単です。

一人称

「う……」

教室の惨状を見て、僕は息を呑み、立ちすくんだ。

強烈な吐き気を感じ、思わずよろめいてしまう。(←感覚の描写含む)

扉に手を触れる寸前で踏みとどまった。

いけない。指紋を残すわけにはいかないんだ。(←心の声)

考えろ。このままじゃ僕が犯人にされてしまう!(←心の声)

僕はえずきながら、猛烈な速度で考えを巡らせた。

三人称はちょっとややこしいです。

なぜかというと、内面を書くときのカメラが、以下のように2種類あるからです。

人物に憑依したカメラ(憑依型)

人物から離れたカメラ(背後型)

三人称でのカメラは、人物の背後にあるのが基本ですが、このカメラが人物と一体化して憑依したようになると、ほぼ一人称の書き方と同じになります。

一方、人物からやや離れたカメラから内面を描写する場合は、感情を推測して書くいわゆる三人称的な書き方になります。

ただ、最近の書き方の主流は憑依型なので、そちらを採用して、ほぼ一人称のように書けば問題ないと思います。

4.内面を書くときのルール

内面を書くときに守るべき重要なルールがあります。

内面を書いていいのは節で1人だけ

節というのは「空行から空行までの文章ブロック」の意味で使っています。

だいたいは1シーンになるでしょう。

つまり、1シーンで内面を書いていいのは1人だけです。

これを守らないと読者が混乱します。

ですので、視点人物以外の他人の内面を書く場合は、見たままを書くか、感情を推測して書くことになります。

一人称でのNG例を出しておきましょう。

僕は小さく舌打ちし、彼女に目をやった。

やられた……花子がここまでやるとは……!

花子は怒りに震えながら立ち上がると、顔を歪ませて僕を睨んだ。(×)

花子が怒っていたかどうかは「僕」にはわかりません。

ですから書くなら、見たままか推測で書くしかありません。

見たまま:

花子は怒りの表情で立ち上がると、顔を歪ませて僕を睨んだ。

(「怒りの表情」は見たままなので書いていい)

推測:

花子は怒りを堪えるようにして立ち上がると、顔を歪ませて僕を睨んだ。

(「堪えるように」は推測なので多分問題ない)

三人称でも同様です

太郎は内心の焦りを隠しながら、花子の手を引き懸命に走った。

花子はもう限界だ……このままじゃ追いつかれる!

一方、花子は太郎に置いていかれないよう、必死に彼の手を握った。(×)

この節の視点人物は太郎なので、花子の内面である「置いていかれないよう」「必死に」という表現は使えません。

この場合は、こんな感じに書けば大丈夫そうです。

太郎の焦りが伝わったのか、花子は必死の形相で彼の手を握った。

「焦りが伝わったのか」は推測なので書いても問題ありません。

また「必死の形相」は見えるので書いてもいいでしょう。

このように、1シーン1内面を守ると、読者を混乱させずに物語を進めることができます。

5.どちらで書くか

一人称と三人称の違いがわかったら、次は、自分の作品はどちらで書くべきか考えなければなりません。

判断基準を3つほどご紹介します。

人物メインの話か、物語メインの話か

物語の規模が大きいか、小さいか

視点特有の仕掛けがあるか、ないか

以下のように検討してみるといいでしょう。

人物メイン

主人公の心の変化や成長を描くことが主眼

一人称が適している

物語メイン

どちらかといえば物語の進展を楽しむ作品

三人称が適している

規模が大きい

関わる人物も多い壮大な話

三人称が得意とする話

規模が小さい

舞台が近所や学校、小規模なコミュニティ内の話

一人称でも書ける

視点特有の仕掛けがある

たとえば叙述トリックなど

一人称の方が仕掛けやすい

仕掛けがない

特にトリックなどを仕掛ける必要がない

一人称を選ばなくていい

おすすめの決め方はこんな感じです。

まずは三人称を検討する

判断基準を見て、一人称で書く理由が重要なら一人称にする

一般的に言って、三人称の方が書ける物語の幅が広く、プロになっても役に立つので、最初は三人称を検討すればいいと思います。

その上で、一人称を選ぶ積極的な理由があるなら一人称を選べばいいでしょう。

おわりに

「【総まとめ】 人称はこれだけ知っておけばいい 」でした。

人称については、このくらい知っておけば困ることはないと思います。

三人称に慣れないうちは、人物の背後にべったりカメラをつけて離さないようにしておけば、ほぼ一人称のように書けるのでオススメです。

むやみにカメラを離すと、距離のある書き方になって妙な感じになることがあります。

少しずつ慣れていけばいいですね。

それではまたくまー。

(2023.4.10追記)

またまたたいせいさんにオススメいただきました!

いつもありがとうございます!

そして、またカメラ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?