「お茶飲もう」を、茶道へ高めてしまう”日本的心性”、その正体とは。【極私的考察】

最初に書いておきますが、わたくし茶道に関しては全くのトンチンカンでございます。すみません。

このnoteの主題である「日本画とアートセラピーの重なり合う領域」の研究を進めるうちに、私が「はて?」となった瞬間があったんです。

いわゆる「〜道」と呼ばれる芸道文化や、精神修養の意味合いを持つ伝統芸能って「今、全然メンタルヘルスケアとして活用されてなくない?!」と。

<目次>

1. 日本文化に即したメンタルヘルスケアは、どこへいっちゃったんだ?

2. 今の心理学は、西欧からの輸入品

3. 「茶ーしばこかー」から真髄にまで高める才能

4. 心理学と、日本の心性を繋ぎ合わせる時が来た

1. 日本文化に即したメンタルヘルスケアは、どこへいっちゃったんだ?

日本はもともと、武将や城主が一人こっそり瞑想できる「瞑想堂」をお屋敷の中に作っていた、というくらい瞑想好きな国民性でした。

仏教の内観法もあるし、精神修養には武道、花道、茶道、書道…と様々な方法があったわけですよ。(日本画もここに入ると私は考えています。)

つまり古来の日本では、現代語で言う「メンタルヘルス」を、こうした宗教もしくは芸道が支えていたのだと、私は理解しています。言い換えれば「土着型メンタルヘルスケア」。

だからこそ、冒頭の疑問が頭に浮かんだわけです。しかし、現代日本では、こういった土着型の日本文化に即したメンタルヘルスケアって、思ったほど活用されていないように思います。肌感ですが。

例えば、我が家だと、そういった類のものは、私も日本画以外はやっていないですし、主人が茶道を習っていた時は、大体の人に「なんでやってるの?」と聞かれていました。いや…なんでって…。まあ、それくらい珍しい。

か どう くわだう [1]【華道・花道】

生け花を単なる技芸としてではなく、人間としての修養の面を重視した呼び名。

引用:三省堂 大辞林 第三版

例えば、華道を辞書で引くと「人間としての修養の面を重視」とあります。

他にも茶道、香道、武芸、書道などが、求道的意味合いを強く持つ芸道としてあげられます。こうした人間に取り組むプロセスは、十分メンタヘルスルケアとして活用できると思うし、そもそも日本で培われた文化だから、日本に馴染みやすいのは言うまでもない。

しかし、医療やアカデミックな場で、メンタルヘルスケアとして扱われる例って少ない気がします。華道、書道あたりは、作業療法によく取り入れられますが、レクリエーションに、プラスちょこっと心身調整効果も狙っている程度で。

そこで、今回は「日本文化に即したメンタルヘルスケアはどこ行っちゃったんだ?」をテーマに掲げて考察していきます。文化史も心理学史もアマチュアですが、日本画に親しんできた経験をもとに、いざ迷路の中へ!

2. 今の心理学は、西欧からの輸入品

心理学者サトウタツヤ氏は、「心理学は輸入学問」であるとバッサリ言っておられます。

明治初期までは心という言葉はあったが、西洋の心理学とは異なっていた。西洋に留学して心理学を学んだ者が伝えた一学問であった。(注1)

そうだったのかー!わお!西洋から学問として輸入される以前は、日本にはそもそも「心理学」なる学問はなかった。衝撃的事実。

「心」という言葉があった=概念はあった、ということでしょうか。明治初期までは「心」以外の捉え方で、自分の精神性を見ていたのかもしれません。

では、輸入後は、どうなったかというと…

心理学の歴史的・社会的・文化的背景が日本と西欧社会では異なっているにもかかわらず、そのことがほとんど考慮されていないということには疑問を感じる。(注2)

という主張をされているのは、心理学者の山下恒夫氏です。

山下氏は、さらに「日本人論と心理学の重なり合う部分は多分非常にある」とも指摘。しかしながら、その前史を切り離して「日本の心理学そのものを対象化する作業はほとんど見られない」のが現状と述べています。

「日本の心理学教育と研究は欧米のそれらを移植することに終始してきた」(注2)

うーん。つまり。

心理学が輸入されて以降は、それまで日本にあった「心」という概念は活用されず、西欧の心理学のみで発展してきちゃったのですね。

だから今日でも、日本の心理学では、輸入以前の日本的心性は切り離されて考えられてしまう。西欧で形成された文化背景も考慮されないし、導入先である日本文化への配慮もなかった、と。

日本に培われてきた日本的心性と、輸入されてきた心理学を融合させる試みは、なぜ行われなかったんでしょうか…悲しい。

私は、日本で形成された「心」と、自分が学ぶ「心理学」が、分断されていたと知らなかったのでダメージ受けました。無知って怖いと痛感。

でもこれで、冒頭で書いた『芸道文化や、精神鍛錬の意味合いを持つ伝統芸能って「今、全然メンタルヘルスケアとして活用されてなくない?!」』と言う疑問が解けましたね。分断されてたんですね、はい。

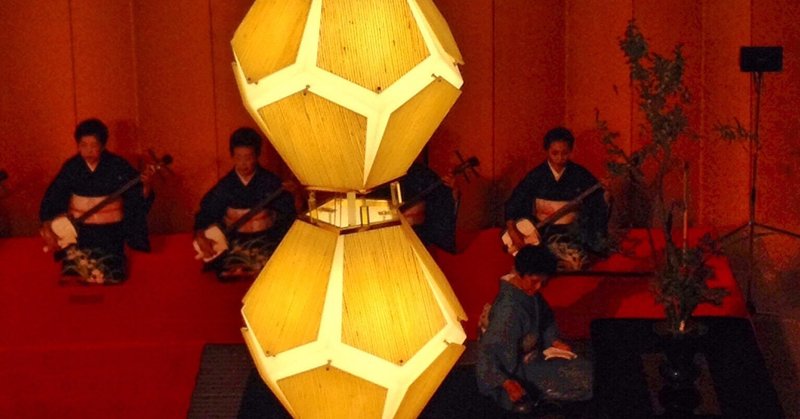

3. 「茶ーしばこかー」から真髄にまで高める才能

『わが国における種々の「〜道」と呼ばれるものが、かたち、つまりはからだ、から入って真髄に至るとされる』(注3)

これはお茶を飲む行為を、ただの水分補給ではなく、

「茶道」という精神性の広がりと深まりまで発展させた日本独特の思想と、

人間性心理学の「全体性」の親和性を指摘した文章からの抜粋です。

(人間性心理学って、聞きなれないかもしれないので補足。心理学も日々発展していまして、フロイト心理学・ユング心理学・アドラー心理学などが熟成した後に台頭した「第3の心理学」です。)

お茶を飲むことを大切にする文化といえば、イギリスのアフターヌーンティが思い出されますが、茶道のように「精神性の広がりと深まり」とまでは体系化されていない。

つまり関西風にいえば「茶ーしばこかー」から、真髄に至るまで持っていけてしまうのが、日本独特の精神性な訳です。

すごいですよね、この才能を何と呼べばいいんでしょう。応用力なのか、発展力なのかか、洞察力なのか、イマジネーションなのか…。

その才能を紐解くヒントが、以前のnoteで書いた、日本の心理特性にありました。

一行で言うと。

「自然へ融合して、その中に自分自身をみるような全体を捉える力が日本的心性」

って記事になります。だから、ダイレクトに「心」や「自分」を単体で扱うよりも、間接的あるいは俯瞰的な視点での自分への取り組みが得意なのでは?という考察でした。

そして、この考察を強化してくれる説が、ユング心理学にあります。

スイスの心理学者ユングが注目した「シンクロニシティ(共時性)」と呼ばれる視点です。日本語訳すると「意味ある偶然」。

「起こった事象が自分にとって意味のある事だとすれば、どういう意味があるだろうか?」と出来事を自分ごととして捉えて、内省するきっかけにする。これは、東洋的思想の得意とする分野なのだそうです。

例1:お茶を飲む動作や体の感覚を通し、「自分」を見つめてみる。

例2:お点前の小さな変化に、自分なりの意味を見出し、「自分」に対峙する。

だから、「茶ーしばこかー」から、真髄に至るまで持っていけてしまう(2回目)。

「自分とは、心とは、なんぞや?!」とダイレクトにお題に挑むよりも、こうしたプロセスの方が日本的心性にフィットする説に、俄然厚みが出てまいりました。

茶道や「シンクロニシティ(共時性)」の切り口から見ても、辻褄が合いますよね、ね。

「間接的に出来事を通して自分へ取り組む才能=日本的メンタリティ」が高じた結果、ただの水分補給を「〜道」にまで精神性を高めた文化へ発展させた、と考えると納得できる部分が多いですね。

4. 心理学と、日本の心性を繋ぎ合わせる時が来た。

こうしたアプローチの違いが、心理学輸入当時、日本にもともとあった「心」の概念を、心理学として受け入れられなかった一つの理由かも知れない、と私は感じました。

学問って、いつでも「A+B=C」になってくれなきゃ立証とは言えないので、日本的心性を、そうした枠組みに当てはめるのは難しかったでしょうし…。

しかしながら、日本で培われてきた土着型メンタルヘルスケアが、心理学輸入当時にスポットを浴びなかったのは、勿体無い限り。求道的精神が、行方を失ってしまったのはこの頃かも知れませんね…。

でも、ですね!心理学も、第3、第4の心理学が台頭してきている現代。しかもトレンドは、心理学に人間らしさを取り戻す方向になってるんです。「分断されてしまった、西欧の心理学と、日本の心性を繋ぎ合わせる時が来たんじゃないか?!」と期待に胸ふくらませる私です。

その中で、日本文化に即したメンタルヘルスケアが見直され、心理学の上に位置付けられる事で、活用される役割も大きくなるはず。

たとえば茶道のように、水分補給から真髄に至るまで持っていけるなら、生活の全てに応用できる可能性がある。

さまざまな状況や状態にある人でも、その人の生活に合わせた日本文化に即したメンタルヘルスケアを提供できるかもしれない。そうすれば、日本的感覚を持つ人たちが、もっとラクに「自分」や「心」という人間にとっての永遠のテーマに取り組めると思うのですよね。

たんなるお茶を飲む行動を、茶道へ高めてしまう「日本的心性」。その正体とは、日本文化に即したメンタルヘルスケア=「土着型メンタルヘルスケア」だった!という考察に至りました。

過去の求道的精神は、実は、未来の可能性にあふれる分野!ということで、本日は着地致します。(あ、土着型メンタルヘルスケアという言葉は、私が今回ネーミングしました…なかなか気に入っています。)

…茶道のこぼれ話。ある時期においては、お茶席は男性の商談の場でもあり、「ホーレこんな高価な茶碗持ってんねん、ええやろー」という権力を誇示し合う場として機能していたそうなので、この考察に限ったものではありませぬ…もごもご。

今回も【極私的考察】にお付き合いありがとうございました。いろいろ取りこぼしの多い偏愛的切り口ではありますが、自分が「へえ!」と驚いたり、「面白い!」と感じたことを実験的に文章にできて、私はとても楽しいです。多めに見ていただけたら幸いに存じます。

<引用文献>

(注1) 佐藤達哉(2002). 日本における心理学の受容と展開, 北大路書房

(注2) 山下恒男(2004).日本人の「心」と心理学の問題, 現代書館

(注3) 日本人間性心理学会 編 , 池田 豊應 編著, 伊藤 義美 編著, 川上 範夫 編著, 酒木 保 編著, 髙橋 紀子 編著, 田村 隆一 編著, 野島 一彦 編著, 森岡 正芳 編著(2012). 人間性心理学ハンドブック. 創元社.

ありがとうございます。サポートは、日本画の心理的効果の研究に使わせていただきます。自然物由来の日本画材と、精神道の性質を備える日本画法。これらが融合した日本画はアートセラピーとなり得る、と言う仮説検証の為の研究です(まじめ)。