作家阿川弘之のことなど

1 阿川弘之のお別れ会

2015年8月3日、作家阿川弘之は94歳で亡くなりました。病院での最後の様子、病院での日常は、長女である阿川佐和子の作品「強父論」に詳しく書かれてます。

さらに、この「強父論」から引用します。阿川弘之は生前から、「俺が死んだら話」をする趣味があった。とあります。「俺が死んだら、何もするな。通夜、葬式はもちろん、偲ぶ会なんてはた迷惑なこともしてはいけない。戒名はもってのほか。香典、供花のたぐいもいっさい受け取るな」という「通夜葬式厳禁令」を下す。・・(強父論P11)

ですので、ご家族は亡くなった後その対応は悩んだことだと思います。悩んだとは、大袈裟かもしれないけれど、阿川家は、夫婦と子供4人からなる家族ですが、家長の弘之は家族の前では非常に厳格、怖い親父、スパルタ、あるいは今でいえばパワハラ?と問われかねない言動もあり、家族は弘之の前では、絶対服従です(笑)阿川佐和子がよく自身のエッセイ等で語っていますが、彼女が中学生の時父弘之から以下のように言われます。「いったい誰のおかげでぬくぬく生活ができると思ってるんだ。誰のおかげでうまいメシが食えると思ってる。養われているかぎり子供に人権はないと思え。文句があるなら出ていけ。のたれ死のうが女郎屋に行こうが、俺の知ったこっちゃない」・・今の時代にこんなのがニュースで報道されたら、大騒ぎですね(笑)

で、実際はどうだったかというと、強父論から引用すると、

「しかし、すでに父亡き後、父の本意にたっぷり逆らってきた。通夜は行わず、戒名もつけなかったが、内々に葬儀は執り行ったし、「お受け取りできないんです」と手と首を横に激しく振りつつも、結局かなりのたくさんのお香典とお花を頂戴してしまった。さらに、葬儀でお別れもできないのは区切りがつかないとおっしゃってくださる方々のお気持ちを慮って、会費まで集めてなかなか盛大なお別れ会もした」・・強父論P12より

と、結局は行われたようです。

お別れ会は、どんな様子かというと、以下の記事を添付しておきます。

この記事見ると、参列者は皇族の高円宮様、漫画家の黒鉄ヒロシと多彩です。黒鉄ヒロシは、阿川さんの麻雀仲間ですね(笑)高円宮様のご出席は、阿川さんが、「高松宮日記」の編集委員を務めた関係かな?海上自衛隊の軍楽隊が、最後に「軍艦マーチ」を演奏して(笑)盛大なお別れ会ですね。阿川さんは、壮年期には、けっこう怒りん坊の性格から「瞬間湯沸かし器」と友人知人からあだ名をつけられていたけど、言ってることには筋が通ってるし、ユーモアもあった、それは家族含めて皆分かっているから、このような盛大なお別れ会になったかと思います。

ちなみに、引用した強父論の作者、阿川佐和子がテレビ週刊誌等で活躍するきっかけになったのは、月刊文藝春秋に載ったこの写真(撮影 秋山庄太郎)がマスコミ関係者の目に留まったかららしいですね。

2 私の読書歴(阿川弘之の作品)

読書歴といっても、大したもんじゃありません(笑)まあ、適当にランダムに書きます。

一番最初に読んだのは、小学校に上がる前4〜5歳くらいのときかな?絵本「きかんしゃやえもん」です。

その次は、20歳前後で、山本五十六です。その頃の友人に、山本五十六の母校新潟県立長岡高校(当時は旧制長岡中学)出身者がいて、熱心に山本五十六のことを語るので、影響受けて読みました。

以下小説では、「米内光政」「井上成美」「志賀直哉」「春の城」「年々歳々」「軍艦長門の生涯」「鱸とおこぜ」「霊三題」

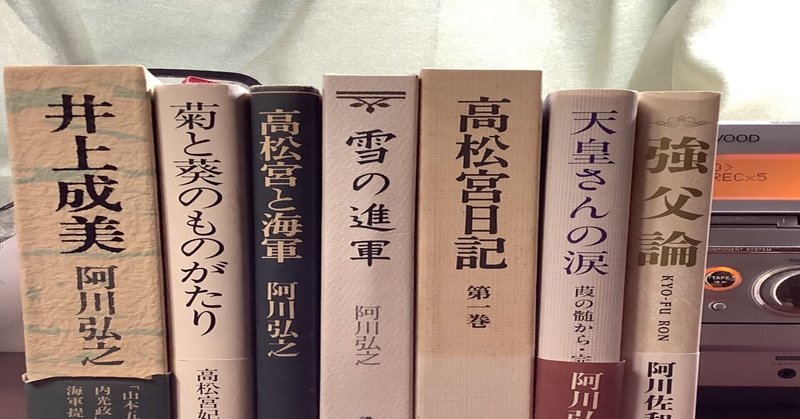

随筆では、「南蛮阿房列車」「あくび指南書」「大ぼけ子ぼけ」「断然欠席」「女王陛下の阿房船」「エレガントな象」「鮨そのほか」「高松宮と海軍」「雪の進軍」「天皇さんの涙」

直接の執筆ではないけれど、高松宮妃との対談「菊と葵のものがたり」

「食味風々録」も面白い作品でした。食通、食いしん坊の阿川さんは、食への造詣も非常に深いものがあり、作品の中にも色々変わった食べ物、美味しいものが出てきます。そういったものをまとめ、「食味風々録」という作品として発表し、読んでみたけど、ほんとに食い物に詳しくてびっくりしました。

また、編集に携わった「高松宮日記」なども読んでみました。

以上の中で、何度も繰り返し読んだとなると、う〜ん「志賀直哉」ですね。理由はと聞かれると困るんだけど、生き方、佇まいが阿川さんの作品の中で非常にビビッドに描かれて、一言でいうとカッコいいんですよ。志賀直哉と同時代の人も同じことを感じていたんじゃないですかね?だから、志賀直哉の周りはいつも友人が多い。憧れますね!

3 読書の楽しみ

これも大したもんじゃありませんが、読書の楽しみは、僕の場合一言でいうと「ある作家から、他の作家への横の繋がりと広がり」ですね。例えば、阿川弘之の随筆でよく出てくる親しい仲間の作家として、遠藤周作、北杜夫、吉行淳之介、宮脇俊三、そして阿川弘之の師匠である志賀直哉等々、作家それぞれのエピソードというか変わった振る舞い癖などを、阿川さんの随筆から面白く語られると、北杜夫とか、宮脇俊三の作品とか読んでみたくなる。

また、平成になってからは、阿川さんの随筆から、コラムニスト山本夏彦、あるいは、写真家の宮嶋茂樹の名前を知り、こららの方の著作も読みましたね。

4 海軍のことなど

阿川弘之は、旧制広島高校から、東京帝国大学国文科に進学し、昭和17年に戦局のため繰上げ卒業し海軍の予備学生制度から海軍少尉に任官します。戦時中は、海軍軍令部(主に軍の作戦の計画立案をする部署)の暗号解読班に所属していました。終戦は、中国で迎え昭和21年の春に復員船で故郷広島に帰国します。原爆直後の広島で両親と再会し、母親と花見に行ったことを題材に、作家としての第一作「年々歳々」を世に出します。 写真は、雑誌「正論」私の写真館より引用。ついでにいうと、この「年々歳々」を世に出す後押しをしてくれたのは、写真上段の右下の人物「谷川徹三」(その息子は、詩人谷川俊太郎)です。

阿川弘之の作品は海軍を扱ったものが多いけど、本来、志賀直哉に師事し「白樺派」に属するような作家として、世に作品を発表をしてもおかしくないわけです。ただ、世間では阿川弘之の作品として評価するのは海軍三部作(山本五十六、米内光政、井上成美)等海軍ものが多いです。海軍ものを執筆動機とするのは、何故か?まあ、その理由は多くのメディア、多くの評論等に出尽くしているので、今更ですが、僕も一応まとめてみました。

一つは戦時中海軍士官として従軍し、20代の多感の頃を与えられた職務の中で必死に生きたわけだから、その体験を題材に小説を書くのは自然な成り行きだと思う。

ふたつ目は、戦前の反動から、戦後はそれまでの価値観を全て否定されあたかも予備学生で従軍した者ですら「戦争の犬」呼ばわりされたことへの強い憤りだと思います。阿川さんは三浦朱門と対談で、「自分は精一杯duty を果たしたまでで、そのことは一切恥じるものではない」と言ってます。また、戦時中の多くの若者(学徒動員等)は戦争の意義(八紘一宇とか)そんな大それた意思のもとで従軍したのではなく、近所の綺麗なお姉さん、子供などが空襲で逃げまどってる・・そんな時になんとかしなくちゃ、と思って特攻隊等で散っていった人がほとんどだ。それを、戦後全て否定されたらたまったもんじゃないと述べてますね。三島由紀夫が、作品「山本五十六」を評して、あれは「阿川五十六」だよ。あいつは、自分のことを書いたんだよと言っていたのを何かで読んで、なるほどと思いました。

もう一つは、日本の陸海軍はなぜ負けると分かった「いくさ」を起こしたのか?それへの疑問と追及も作品を書く動機の一つだったと思います。僕も、なんであんな無謀な戦争に日本は突入したのだろうと思ったし、阿川さんの作品を通じて知りたかったですね。今でもですけど(笑)ただ、上記三浦朱門との対談で阿川さんは「戦争に至った原因は色々、複雑に要素が絡まって、単純には言い表わせられない」と述べてます。残念ながら、僕は阿川さんの作品を読んでも、戦争が起こった決定的原因を突き止めるのは出来なかったですね。戦争を始めた以上、どこで終了させるか?日露戦争ではゴールが明確になっていたし、紆余曲折はあったけど台本どおり進んでいった。太平洋戦争は、ゴールとそのための台本なく突き進んでいきましたね。具体例は長くなるのでやめるけど。

ネット上で、阿川弘之の作品の感想として、「海軍善玉、陸軍悪玉論」を広めた人というのがけっこう目につきました。ただ、僕は阿川さんの作品を読んで感じたことは、ある人物(山本五十六とか井上成美とか米内光政とか)を描写するとき、同時代を生きその人と直接触れた人物から、必ず高評価する人と否定する人を両論併記しているし、海軍が戦争に突入するまでの過程で中枢部にいた、永野修身、伏見宮殿下、末次信政、嶋田繁太郎などを作品の登場人物の口を借りて痛烈に批判しています。結論として、阿川さんは陸軍海軍、どちらも、no goodと思っていたはずです。

5 まとめ

「3 私の読書歴」では、個々の作品の感想は述べていません。ファンとして阿川さんの作品を読み続けたのは、「4 海軍のことなど」で触れましたが、「何故、日本は先の大戦で、負けると分かった『いくさ』に無謀にも突入したのか」これを少しでも知りたかった、これが動機です。残念ながら、決定的要因というのは今でもよく分かりません。ただ、過去の出来事から、今の時代に教訓として生かせることを、私が読んだ阿川さんの作品を通して学んだ気がします。以下の箇条書きの項目を粗雑な頭の私の読書感想として代えさせて頂きます(笑)

①日本の繁栄と継続のためには米英との協調が必要

第1次大戦後発足した「国際連盟」で日本は常任理事国でした。以降昭和8年頃までが戦前の日本の国力のピークだったと思います。日露戦争の勝因は、「日英同盟」の 締結です。友達を選ぶ、それはアングロ・サクソン系の米英の国々と協調することだと思います。

あまり偉そうなことは言えないけれど、日本は海洋国家に属し、安全保障、貿易経済等、大陸国家とは目指す価値観が違うのではないか?同盟を結ぶのは同じ海洋国家である英国、米国であるほうが信頼できるのではないか?と思ってます。

2009年に民主党(現立憲民主党)が政権与党となり、翌年鳩山内閣では「東アジア共同体」を方針として定めました。 (要は、日本は、中国、韓国と連携を深めるということです)また、沖縄米軍基地の撤去を訴えます。米国が反発した場合のカウンター策を織り込んだ上での発表ならまだ分かるけど、それが無ければ全くリアリズムに欠けた戦前の陸海軍と同じです。

結果として、アメリカは金融という形で戦争を仕掛けます。1ドル70〜80円の超円高。日経平均は8,000円を割り込みます。日本経済は大打撃です。経済評論家の森永卓郎が、民主党某幹部に「米国金融当局ともっと協議できないのか」と質問したところ、その某幹部は「我々には米当局者と水面下で調整するチャンネルがない」との返答で、これをあるラジオ番組で聴いた時、唖然としました。

②省益よりも国益を優先

阿川さんの作品を読むと、昭和の陸海軍は、開戦前から対立が多く戦争中でも航空機の生産割り当てでも予算の分捕りに終始です。情報の共有、兵器の統一使用等がなく、横の連携が取れていません。また、①にも関連しますが、阿川さんの海軍3部作の主人公、山本五十六、米内光政、井上成美は昭和15年に締結された「日独伊三国同盟」を終始反対し続けました。要は日本の国益にメリットがないということです。が、3人の意思統一はできていても、それが海軍全体としての意思の統一にはならなかった。海軍として三国同盟を主導する陸軍に反対するには至らなかった。反対すれば、「予算を減らすぞ」と脅されます。無知な陸軍、弱い海軍と言われる所以です。僕から見ると、昭和の陸海軍は、予算の分捕りが上手い人ほど出世する感じを受けます。陸軍の武藤章などその典型だと思います。

③変化に対応できるものだけが生き残れる

太平洋戦争は、それまでの戦い(特に海軍)とは全く異なり、航空機を増産し、空を制しなければ全く勝てない戦いとなりました。時代の潮流を見抜き対応することは、今の全ての産業にも当てはまりますよね。そのためには、組織の運用も変わらざるを得ませんよね。陸海軍はそれが出来なかった。

一例だけ述べますと、太平洋戦争の海戦はこれまでの戦艦主体の大艦巨砲主義から空母を中心にした航空機動部隊へと運用が変化します。戦艦の役目は空母時代においては、空母と並走しその対空兵器を使っての艦隊防空に任務が移ります。ただ、戦艦の速力が空母と同じ最大30ノット出せないとその任務が果たせません。米英独と1930年代以降に竣工した戦艦はいずれも、この最大速力が30ノット近く出せ並走可能です。が、日本海軍の新鋭戦艦、大和・武蔵は1941年以降に就役しましたが、速力は26ノット(カタログデータは27ノット)にとどまり、機動部隊での運用はできません。(艦隊決戦の主役は戦艦で、機動部隊のように前面には出さず温存という考えもあったようです)造艦の目的をこれまでどおり、大艦巨砲主義の戦艦どうしの戦いにデザインし装甲厚くし不沈戦艦を主目的にしました。戦争末期は、完全な時代遅れです。

最後に、谷川俊太郎が阿川弘之を評して「潜在意識がすごく綺麗な人」→(2019年12月 NHKファミリーヒストリー阿川佐和子の回より)と述べていましたが、腹に一物もたない、裏表がない人という意味なんですかね?この表現が非常に印象に残りました。僕が、1人の作家の作品を長い年月繰り返し読んだのは、阿川さんだけですね。大抵の人は、スマホでこれを読んでるはずで、余り長く書いてもしょうがないので短くまとめようと思ったら、結局長くなってしまった。阿川さんの作品の魅力は海軍もの含めて、ユーモアが必ず所々に挟まれているので、それが、長編でも非常に読む活力になりました。只、具体例書くとさらに長くなるので、もうこの辺で止めます(笑)

ここまで、読んで頂きありがとうございます♪以上です!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?