【詩人の読書記録日記】栞の代わりに 文学フリマ東京特別版 5月30日

はじめに

こんにちは。長尾早苗です。

先週土曜日はスラムに出た後、日曜の午前中に動けなかったのですが、なんとか文学フリマで寄稿した詩誌や参加した雑誌、そして多くの会いたい方にお会い出来て、本当にうれしかったです。

夕方帰ってそのままずっと眠ってしまって、、起きたら早朝だったので、

今回は書影と共にお送りします。

5月30日 月曜日

深夜に起きてしまったのですが、そういえば今日この前知り合った詩人さんの誕生日だ! と思いメッセージのやり取り。

わたしは一昨日7時間スラムをしていて、次の日文学フリマだったのでさすがに疲れていたのかな……。

今日は戦利品をご紹介しつつ、感想を書いて行けたらと思います。

・文芸創作ほしのたね『ほしのたね21号』特集 境界

わたしも『のすたるぢやの橋』という詩を寄稿したり、第七官界彷徨や家守綺譚、ムーンライト・シャドウのブックレビューを寄稿しましたが、メンバー全員で「境界」というものに真摯に向かい合っているな、という熱さを感じました。

生きている中にも「境界」は必ずあります。それは、生死とはまた関係のない所で。一番印象的だったのは、かなき紡さんの『自由自在と重罪』かなあ。XXという女の子がデリヘルで働いているのですが、そんな彼女の唯一の逃げ場はSNS。そういう「彼女たち」を赤裸々に追い、また彼女たちが「何のために」生きているのか、自分たちが誰のために生きているのかをまた考えさせられた作品でした。

・絵 くれよんカンパニー 原作 竹田信弥『アイランドブックストア』双子のライオン堂出版

ほとんど「セリフ」というものがない漫画です。

くれよんカンパニーさんの絵が好きで、わたしのデスクトップの待ち受けもくれよんさんの漫画なのですが(笑)

あ、ここ双子のライオン堂さんかな、と思う書店で『百年の孤独』を買ったサラリーマンの青年が、夢の中で本当に無人島に行ってしまって、そこで起きる不可解だけど幸せな読書の喜びの日々。

色々と展開が面白いのだけど、作者の竹田信弥さんもまた、このくらい本が好きなんだろうなと思います。

もちろん電子書籍も利点はたくさんあるけれど、「無人島に持っていけない」というか、紙媒体だと落ち着く、というのはこの漫画を読むとわかるかもしれません。

・lotto140『はまぐりの夢vol.4』

140字小説のアンソロジーになりますが、「お題」が設けられています。

テーマは「書店」で、それぞれ章ごとに「本棚」「タイトル」「主人公」「ページをめくると」という章に分かれています。

20人も作家がいるので、推しを見つけてください!(笑)

わたしも4編寄稿いたしました。「父の本棚」「『西の魔女が死んだ』梨木香歩」「『星の王子さま』サン・テグジュペリ」「空へ飛び立つ」です。

編集人で作家のひとりでもあるナヲコさんからは3号からお声がけいただき、そこから多くのご縁が生まれました。140字小説というある種定型の中で書く、ということはある意味短歌や俳句などにも当てはまる要素は多くあると思います。その中でストーリーを紡ぎだし、ツイッターで連なっていく物語を本にする、というプロジェクト。企画自体が発想豊かです。

・みなみのかぜ『詩誌みなみのかぜ第十二号』

詩誌『みなみのかぜ』のみなさんはその名の通りみなみのかぜのように心地よい、気持ちの良いメンバーです。

わたしの恩師ともかかわりの深い広瀬大志さん、そして文学フリマではなんと、リアル平川綾真智さんにもお会いしました!(自慢したい)

編集長の清水らくはさんも、懐かしいですね。2019年のポエケットでみなさんにお会いして、それからポエケットがなかった何年間かを過ぎて、またお会い出来てとてもうれしかったです。

今回、平川さんの評論を初めて読みましたが、シュルレアリスムの運動と詩についてとてもよく分析されており、それが平川さんの詩にも多分に表されていて。どちらも読めて大満足です。

広瀬さんはいつもにこやかですが「怖い」詩を書かれます。でも、あとがきで仰っているように、それは多分に「呪いであり呪い(まじない)」なのですね。希望を歌うために「呪い」を書かれている。昨日お会い出来てよかったです!

・聲℃『聲℃ said Vol.4』

聲℃さんは広瀬大志さんも参加されている詩誌ですが、一昨日闘ってきた遠藤ヒツジさんのゲスト詩も読みたくて購入しました。

いやー、すごい。

まず、テキストからして十人十色で、手書き(!)の方もいらっしゃれば、視覚に訴えかけるテキスト、ポイント数の違いなど、改めて文章とはプロダクトなんだなあと思いました。

この詩誌ではQRコードで詩人たちの朗読が聴けるところも見事でした。

この詩をどうやって読むんだろう、というワクワク感もありつつ、そうきたか! となぜか納得させられる。

詩って、目と耳と心で味わうものなんですね。

・『QRコードで朗読が聴ける詩誌 RIGHT VERSE Vol.1』

これも巻頭詩からしてすごいのだけど、ツイッターでつながってはいるものの、どんな詩を書かれているのか気になっていた方々の詩も読めて、聴けてとてもうれしいです。

印象的なのは久遠恭子さんの「蟻の行進」、蠱毒さんの「悪魔」向坂くじらさんの「サテライト」でした。

なんだろう、声を聞くと安心するというか、画面の向こうでも、そして紙媒体の向こうでも、彼ら彼女たちに会うことのできるような。そんな安心感があるんですよね。

これからも活動を続けてほしい詩誌でもあります。

・詩 宮尾節子 切り絵 まちこ『牛乳岳』マイナビ出版

あの、宮尾節子さんにも久々にお会いしたんですけど、わたしが名乗ってお話ししようとしたら、(この後取り上げます)『ハルハトラム4号』の感想を言ってくださってとてもうれしかったです。

ツイッターでも感想をいただいたり、今日これから読む『現代詩手帖6月号』にも詩誌月評で山崎修平さんが『ハルハトラム』の評を書いてくださったり、たいへんうれしいことが続いた文学フリマでした。あと、宮尾さんからサインもいただきました!(こちらはわたしだけのものにしたいので非公開です)

この詩集では、あまり難しいことばを用いず、しかしひらがなで多分に「開かれた」ことばで伝えているところが魅力的でした。

なぜだろう、良い詩とわたしが思うものって、多分に声が聞こえてくるんです。宮尾さんの詩は一番ダイレクトに聞こえてくるような気がしている。その詩人の肉声が、ちゃんと伝わる詩ほどよいものはないなと思います。

・犬尾春陽『雨の庭』

犬尾春陽さんのことを「いぬこさん」と呼んで、もう何年になるんだろう。文学フリマ東京で必ず会う創作家の友人として、長い付き合いがあります。最初はほしおさなえ先生主宰の連句会だったんですよね。わたしはその時学生だったので、当時の連句のハンドルネームのようなものが「猫」でした。その時に「いぬです~」と声をかけられて仲良くなったのが最初かな。

仕事を続けられながら、精力的に活動されている、いぬこさん。

今回は新刊がホラー系だったので、「どれにする?」と言われて、「な、なるべく怖くないものを……」というとこの一冊をおすすめされました。

母と娘の束縛、そして娘の自立がテーマになっています。

これって本当に難しい問題なんですよね。「親」というものはいつまでも親なんだけれど、自立のタイミングは娘がつかんでいかなければいけないものでもあるんです。

いつまでも「お母さん」に縛り付けられても行けないけれど、きちんと安定した距離を持って一緒に歩むこと。それは娘にとって大きな人生においての課題でもあると思うんです。

・小縞山いう『鼻毛』

文学フリマのお楽しみとして、詩人のカニエ・ナハさんのブースに通っています。カニエさんは手製詩集を作られるブックデザイナーでもあるので、いつも誰かとタッグを組んで、いつも新しい詩人さんと交流できるというのがカニエさんのブースでわたしが楽しみにしていることのひとつ。

今回は小縞山いうさん。現代詩手帖で詩は読んでいたけれど、詩手帖賞を受賞されてから、どんな人なんだろう、いつかお会いしたいと思っていました。おっとりとした優しいやわらかな雰囲気の持ち主で、気持ちの良い方だなあと思いました。ツイッターではかわいらしい猫ちゃんたちとの日々をやわらかに描いていて、それも好きです。

『リリ毛』もびっくりしたのだけど、今回の『鼻毛』は日常を淡々と描いているのに、どこか懐かしかったり、小縞山さんの猫に対する愛情なんかも多分に描かれていて、畳の部屋で昼寝をしているような気分になります。

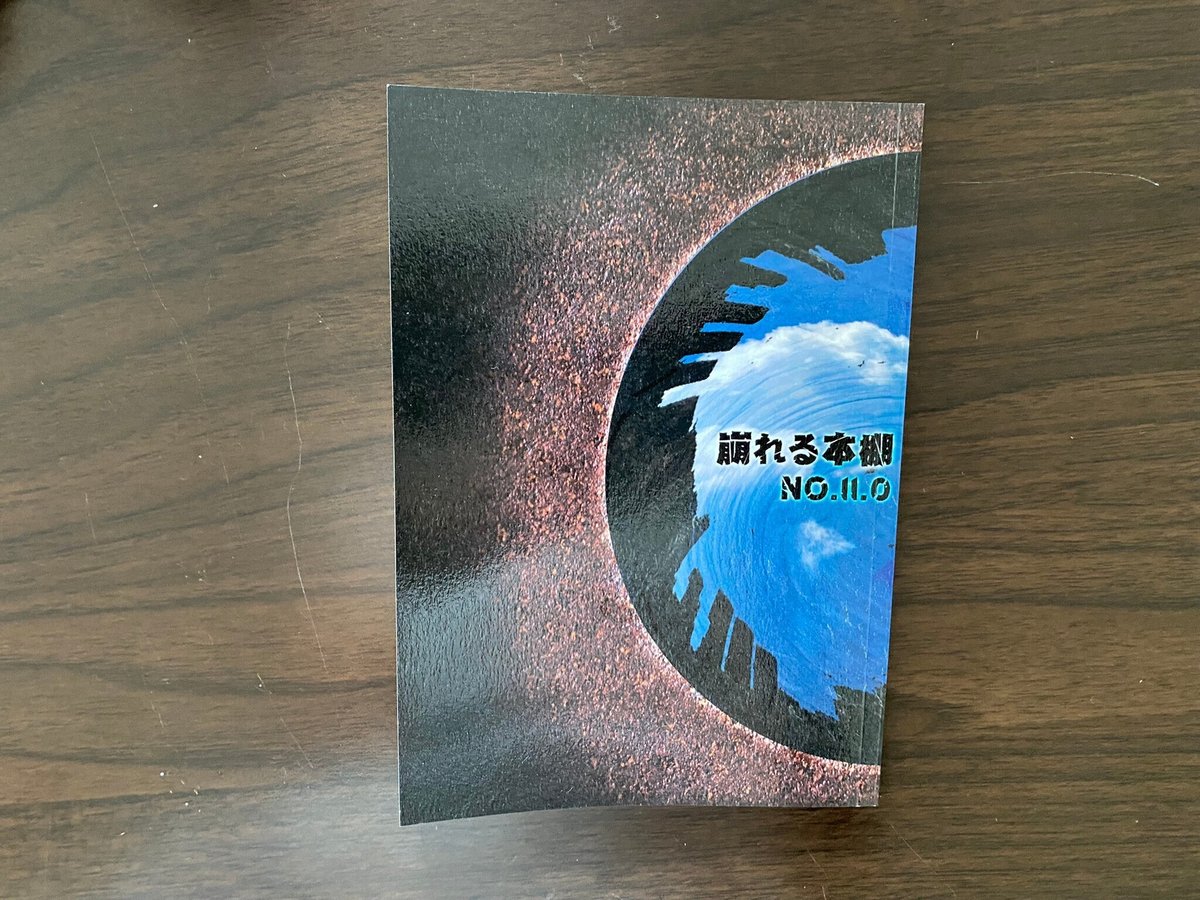

・『崩れる本棚 NO.11.0』

崩れる本棚さんがフリーペーパーだった頃に寄稿していたことがありまして、それから何年も経ってしまいました。

今回、またウサギノヴィッチさんとお会いしたいという思いと、一昨日スラムをしてきたそにっくなーすさんが寄稿されているということでまた会いに行きました。

メンバーが非常に懐かしい方々ばかりで、なんだかうれしかったです。そにっくなーすさんの「ヴィレ・コレクテ」、小説なんですが女性の一人語りの詩のようにも感じることができ、またそにっくなーすさんの声が聞こえてきたんです。今度どこかのゲストライブで、声と時間が持ったら読んでほしい……と思うようなテキストでした。

男を愛するということと、自分が女であるという理不尽。ちょっとわかる気がします。自分が男を求めるのは、自分のなかの「男の子」をもう一度目覚めさせるため、というのもわかる気がしました。

わたしたちは少女の頃はまだ、「女の子」でも「男の子」でもなかったような気がするんです。でもいつごろからか「女性」に分類されて、規制をどこかでかけられてしまう。それは理不尽でしかないようにも思います。

その理不尽さをちゃんとわかっている書き手だからこそ、書けるものなのかなと思います。

・星々『星々vol.1』特集 書店

すごく不思議な読書体験へいざなう雑誌です。前の「星々」から応援していて、定期購読会員になりました!

星々はわたしも所属するサークルのほしのたねメンバー、そしてlotto140の四葩ナヲコさん、元爆弾低気圧編集長の江口穣さん、星々の活動のワークショップに参加されていたmayさん、そしてほしおさなえ先生たちのオンラインでの活動になります。

いつもツイッターやウェブサイトで活動を拝見しているのだけど、星々ワークショップで小説を書く人・読む人のための「場所」をオンラインで提供し、月ごとにテーマを決めたツイッター小説コンテスト、「月々の星々」を開催している。

こんなにアクティブな活動をしていてアツい団体は、応援したくなります。わたしはツイッターの140字小説はまだ書けるのですが、小説それ自体を書くといつも散文詩になるかうまくいかないかで、星々の活動を「いいなあ」という目で見てきました。

今回は特集が「書店」ということで、本で人と人をつなぐ「場所」というものを作っている、とオフラインでの活動として「書店」があるのだなと少しほっとします。書店さんへのインタビューも面白く、ほしおさなえ先生の書下ろし短編や、星々運営メンバーの小説も読みごたえがありましたし、短編小説コンテストもとてもよかったです。よし、書店に行こう。

・現代詩の会『ハルハトラム4号』

今回稀人舎さんで、また献本用のため買わせていただきました。

ありがたいことに、「気になる! けれど文学フリマなどに行けない」という友人たちに贈るためもあります。

北爪満喜さんたちと一緒にオンラインで合評会を開いて2年になりました。

わたしが運営・司会の一人としてやっているオンライン合評では主に対面式のZoomやスカイプを使うのですが、北爪さん達と開く際はグーグルドキュメントでしていて、自分の詩にどんなコメントがつくのか、毎回楽しみでもあるんですよね。

わたしは今回、合評に出した「光」と、書下ろしの「句点の列」を寄稿しました。

色々とうれしいご感想もツイッターなどで拝見し、ありがたかったです。主宰の北爪さんとも、そういえば最初は勇気を出して大学三年の頃送ってみた詩誌月評からでしたし、それから吉祥寺のクラワンカ・カフェでのイベント、ポエケットと追っていたらメンバーになれました。そこで佐峰存さんや白鳥信也さん、水嶋きょうこさん、小川三郎さんといった大御所たちと出会って、流行り病前は一緒に居酒屋なんかにも行ったり。楽しかったなあ。

『現代詩手帖6月号』の詩誌月評では山崎修平さんが『ハルハトラム4号』を紹介なさっていました。佐峰存さんの詩、確かに言葉に余計な負荷がかかっていません。「命名」という詩です。軽やかなのだけど、重要なテーマを扱っている気がする。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?