連載小説『ネアンデルタールの朝』第一部第2章まとめ(⑦~⑩)

第2章

1、

民喜は駅前広場から車を出発させた。遮断機が失われた踏切を通り抜け、ロウソク岩が見えるあの浜へと向かう。

漁港があった辺りは現在すべて更地になっており、その更地の上を無数のフレコンバックが積み上げられている。傷口から生じた膿のように、汚染土の袋の山は海岸部の至るところに点在していた。

フレコンバックの山の脇を通り過ぎる。すぐ近くをクレーン車が運転している。通路はもちろん舗装はされておらず、でこぼこの表面に合わせて車体が大きく揺れる。

大量のフレコンバックを見つめながら、民喜は半ば反射的に息を止めていた。しかし袋の山は延々と続いている。苦しくなってきた民喜は仕方なくまたそっと息を吸った。民喜の目に、袋の山はどこまでも続いてゆくかのように思われた。

ようやく防波堤が見えてくる。白いマスクをした工事現場の作業員がこちらに向かって赤色の誘導灯を振っている。もうこれ以上先には進めないらしい。男性の指示に従い、県道沿いに車を走らせる。

海はもう目の前だ。

次の瞬間、防波堤の向こうに広がる群青の海が目に飛び込んできた。太陽の光が海面をキラキラと輝かせている。確かにここは、駿と将人と毎日のように遊びに来たあの浜だ、と思う。ロウソク岩の見える、あの浜だ。

寄せては返す波音がすぐ耳元によみがえる。

震災の2日前に、この浜で駿と将人とした会話を民喜は改めて思い起こしていた。

「ネアンデルタール人には、世界はどのように見えてたんだろう?」――

4年前のあの夜、焚火缶を囲みながら、三人でホモ・サピエンスとネアンデルタール人の違いについて遅くまで話をしていたのだ。……

「結局、俺らホモ・サピエンスとネアンデルタール人ってどこが違うんだ?」

民喜の質問に、

「頭ん中だな」

眼鏡をずり上げて駿は答えた。

「頭ん中?」

「んだ。頭のつくりだ」

駿は続けて、

「もともとはホモ・サピエンスもネアンデルタール人も同じような頭のつくりだったらしい。でもあるとき、ホモ・サピエンスに遺伝子の変異が起こって、いまの俺らのような脳の構造に変化したらしい」

そう早口で説明をした。

「遺伝子の変異が起きたって、どれくらい前だ?」

将人が指についたポテトチップスの塩をしゃぶりながら尋ねる。

「さあ、諸説あるらしいけど。少なくとも何万年も前だろ」

「へー、何万年!」

将人は感心したように言った。

「俺らのような頭のつくりって、どんなの?」

民喜が尋ねると、駿はニヤッと笑って将人の頭を指差した。

「まさに、将人がいつも体現してる。一言で言うと、妄想ができるってことだ」

「妄想?」

「んだ」

「将人の頭ん中って、ほぼ、ヤラシイことについての妄想だろ」

将人は「おい! 」と駿の肩をポンと叩いた後、

「ま、でも確かにそうだな」

と頷いた。

「妄想できるのが、俺らホモ・サピエンスの特徴?」

民喜の質問に、

「んだ」

駿は頷いた。

「妄想力。もしくは想像力。これがホモ・サピエンス特有の能力だ」

将人と一緒に「へー」と相槌を打つ。

「俺、ちょうどいま、そんなことが書いてある本を読んでんだ」

駿はカバンから一冊の分厚いハードカバーの本を取り出して二人の前に掲げ、ニコッと笑った。焚火缶のあかりのもと、『心の先史時代』という表紙のタイトルが読み取れた。

将人は手についたチップスの塩を払って、本を受け取った。パラパラとページをめくりながら、

「相変わらず難しい本読んでるな」

民喜も横から本を覗き込んでみた。が、内容がよく分からない以前に、辺りが暗すぎて文字が読み取れない。裸眼で2.0あるという将人は暗闇の中でもよく目が効くのだろうか。

「で、この本には何が書いてあんだ」

将人が尋ねると、

「んだから、ネアンデルタール人と俺らホモ・サピエンスの頭のつくりの違いについてだ。脳の構造の違いだ」

「ふーん」

「じゃ、説明しましょう!」

駿は嬉しそうに立ち上がって、

「リビングの周りに幾つも部屋がある家をイメージしてみてくれ」

「はあ?」

「いいから、さあさあ」

将人は仕方なくという感じで目を瞑った。民喜も目を瞑ってみる。

「これが、ネアンデルタール人の頭の中だとする。真ん中のリビングは一般的な知能を司るところだ。そしてその周りに、色んな専門的なことを司る部屋がある。武器を作る技術的な知能の部屋、草や木の実を見分ける博物的な知能の部屋、言葉をしゃべる言語的な知能の部屋、コミュニケーションをする社会的な知能の部屋。『心の先史時代』によると、ネアンデルタール人の頭の中ではこれらの部屋がそれぞれ独立して働いていたらしい。つまり、あくまで部屋同士は壁で仕切られてたってわけだ」

「ふふーん」

将人が興味があるのかないのか分からない声で相槌を打つ。

「で、ここからが重要だ。今から何万年も前のある日、この家に革命が起こった。バーン!」

突然駿が大声が出したので民喜はビクッとして目を開けた。

「びっくりした」

「何だよ、いきなり」

将人もどんぐりのような目を見開いている。

「それぞれの部屋を仕切る壁がぶっ壊れたんだ。したっけ、互いの部屋の中が丸見えになった。つながって、自由に行き来ができるようになった。これが、何万年も前に起こった遺伝子変異の結果だ」

「完全な個室じゃなくなったわけだな」

民喜は呟いた。

「いやん、まる見え」

と言う将人の言葉は無視して、

「で、それでどうなった?」

駿に尋ねる。

「その結果、俺らが自分で意識しなくても、自然に頭の中の各部屋が交流するようになったんだ。違った領域にあったもの同士が勝手にどんどん結び合わされるようになった。したっけ、ネアンデルタール人にはなかった新しい能力が発生した」

「それが妄想力?」

「んだんだ。または想像力」

「ふーん、分がったようで、分がんねえな」

将人が頭を振った。

駿はスマホを取り出し、何か操作をしながら、

「じゃ、分かりやすい画像があるから……。ちょっと待っててくれ」

間もなくして、二人の前に画面を差し出した。

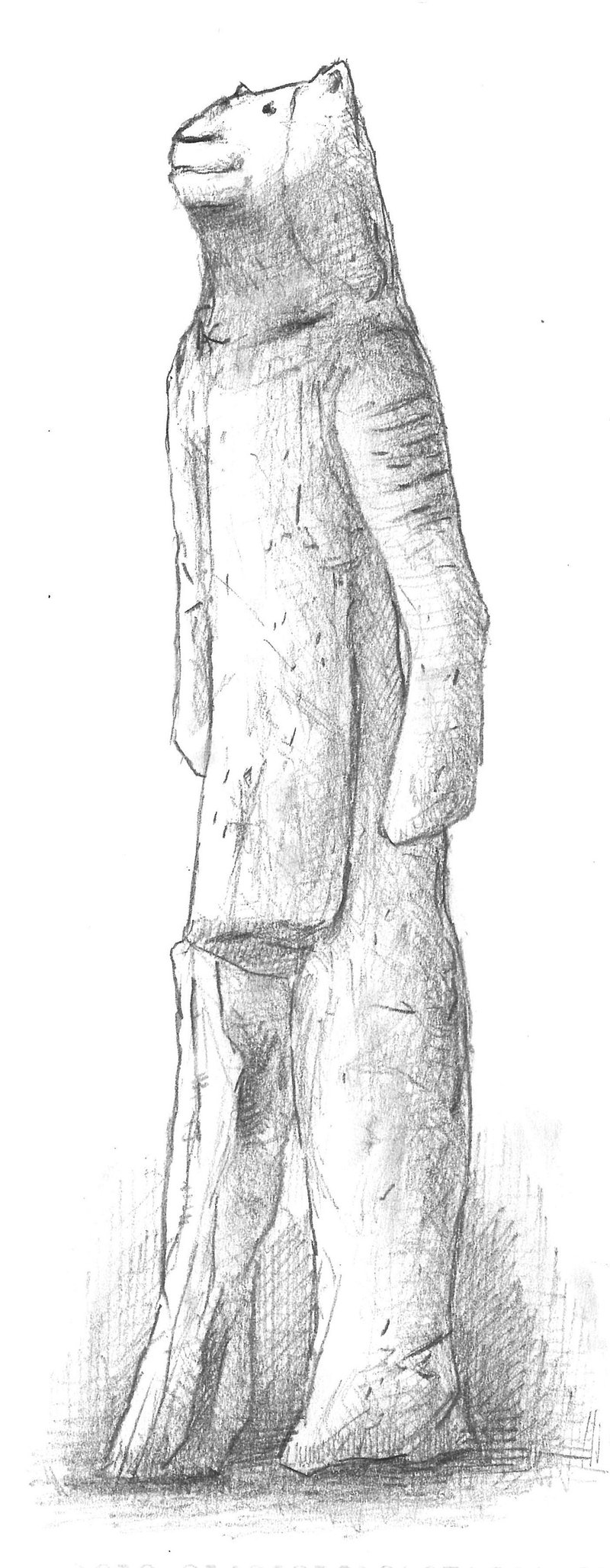

「ほら! これ、何に見える? ドイツで発掘された像で、今から約3万年以上も前にマンモスの牙を彫って作られたものらしいんだけども。世界最古の彫像らしい」

将人と一緒に画面を覗き込む。青白く発光するスマホの画面に人間のような形をした像が浮かび上がっている。

「人?」

民喜が答えると、

「顔をよく見てみて」

駿が像の頭の部分を指差した。

「ライオン?」

将人が答える。

「そう、ライオン。頭はライオンで、体は人間なんだ」

確かにそう言われてみれば、頭部はライオンのような造形をしている。

「ライオン人間か」

将人が呟く。

「んだ。こんな像を3万年以上も昔に、ホモ・サピエンスは作ってたんだ。ライオンと人間っつう元来は別のものを結び合わして、現実には存在しない新しいイメージを創り出した。この像が芸術品なのか、それとも宗教的なものなのかはよく分がんねえけども……。このような物を作るには想像力が不可欠で、それはネアンデルタール人たちにはできねえことだったんだ」

「なるほど、こういうことが、俺らホモ・サピエンス特有の能力か」

少しずつだが、理解が深まってきた気がする。画面上に浮かび上がるライオン人間をジッと見つめる。その威厳のある佇まいから何となく、当時の神を模した像のようにも思えた。

「俺なりに言い換えれば、それは、ものとものとの間につながりを見出し、結び合わせる力だ。この力が爆発的に増大してゆくことによって、宗教や芸術、そして科学も誕生していったんだ」

「科学も?」

民喜が呟くと駿は頷いた。

将人は夜の海に顔を向け、

「したっけ、その能力のおかげで、遂には『あれ』も出来たわけか」

向こうの方を指差した。

将人の指さす方向を目で追う。将人の指の先には、暗い夜の海と海岸線が見えるだけだった。

「『あれ』って?」

「原子力発電所だっぺ」

将人はここから数キロ離れた岬にある福島第二原子力発電所を指差しているらしかった。そう言えば、向こうの海岸線に小さなあかりが瞬いているのが見える。

原子力発電所と言われても、まったくピンと来ない。もちろんこの町に原発があることは知っているが、普段の生活の中でその存在を意識することはほぼ皆無だった。

海から強い風が吹いてくる。寒気を感じた民喜は毛糸のマフラーを首に巻き直した。3月になっても、まだまだ冬の寒さが続いている。民喜たちはこういう日は焚火缶に火を起こすことで何とか寒さをしのいでいた。

「でもさ」

しばらくして民喜は口を開いた。

「ネアンデルタール人は妄想することなかったんだろ。それって、どんな感じなんだべ?」

「うん?」

駿がこちらを見つめる。

「妄想のない世界って、どんな感じなんだべ?」

「うーん、どうだろ」

駿は首を傾げた。

「何だかつまんなさそうだな」

と将人。

「ネアンデルタール人には、世界はどう見えてたんだろう?」

民喜は独りごとのようにして呟いた。

三人はふと無口になって夜の海を見つめた。砂浜に打ち寄せる波の音がフワッと三人を包み込んだ。……

河口に架けられた子安橋を渡ってゆく。この橋の上からは、海と町の様子が一望できた。民喜は束の間の安堵を感じ、首を伸ばしてロウソク岩の姿を探した。

しかし、あるはずの場所に、岩の姿はなかった。民喜は目の前をサッと黒い鳥が通り過ぎたような嫌な予感を感じた。

橋を渡り終え、道路の脇に車を停める。車から降りた民喜の体をモワッとした熱気と潮の香りが包み込んだ。胸騒ぎのような感覚が高まってゆく。民喜は速足で橋の方へと向かった。

橋の上に立った民喜は、

「えっ」

思わず声を出した。

岩が消えている!

岬の先端の波間に浮かんでいるのは、ロウソク岩とは似ても似つかない、亀の頭のような形をした小さな岩塊だけだった。

スマホを手に取り、震える手でロウソク岩について検索をしてみる。するとあるブログに、ロウソク岩はあの地震の揺れによって根元の方から折れてしまったことが書かれていた。

改めて海の中に浮かぶ小さな岩塊に顔を向ける。そう言われると確かに、海面から顔を出している岩にはロウソク岩の土台部分の面影があった。

以前、「ロウソク岩が地震によって無くなった」ということを誰かから聞いたことがあったかもしれない。けれどもなぜかその知らせは民喜の記憶から捨象されてしまっていた。

砂浜の方に目を移す。いや、かつて砂浜だったその場所に――。砂浜だった部分はいまはすべて土砂で埋められてしまっており、そこを工事のトラックがせわしなく行き交っている。

「工事中 立ち入り禁止」

立て看板の文字をジッと見つめる。

海から強い風が吹いて来て、民喜の髪を揺らした。民喜は脱力したようにヨロヨロと欄干にもたれかかった。頭から血の気が引き、軽い眩暈のようなものを感じる。

バラバラに砕け散って流されてゆくロウソク岩のイメージがふと頭に浮かんだ。

ザザッ、ザーッ……。波がテトラポットに激しく押し寄せ、水しぶきを上げる。向こうの海岸線には遠く、第二原発の排気塔が顔を覗かせていた。

*参照:スティーヴン・ミズン『心の先史時代』(松浦俊輔・牧野美佐緒訳、青土社、1998年)

2、

民喜はかがみ込んで、雨どいの下にガイガーカウンターを近づけてみた。土壌から5センチほどのところで、しばらく測定器を固定する。

6.23マイクロシーベルト。

立ち上がって、今度は軒下を測ってみることにする。しゃがみ込み、土壌から5センチほどのところに測定器を近づける。

だいだい同じ数値、6.34マイクロシーベルト。

4年ぶりに訪れた実家――。予想はしていたが、やはり家の敷地内は高い放射線量を示していた。

ガイガーカウンターは先月ネットで購入したものだ。学生の民喜でも購入可能な、それほど高くはないものを選んだ。表面は白色で、掌に収まるサイズ。離れたところから見るとスマホと間違われるかもしれない。

民喜は立ち上がり、窓から家の中の様子をそっとうかがってみた。ガラスに映った自分と目が合う。マスクをし、青白い顔をした自分は我ながら幽霊のようだ。髪も海からの強い風を受けてボサボサに乱れてしまっている。片手で軽く髪の毛を整えてみたがまったく効果はなかった。

家の内部に焦点を合わせる。ガラス越しに薄暗い室内が浮かび上がる。4年ぶりに目にする我が家のリビングだ。

床の上に大きなごみ袋が幾つか転がっているのが見える。父と母が一時帰宅した際、まとめたものだろうか。

白いソファーが目に留まる。夕食の後、いつも家族で並んで座っていたこのソファー。民喜はソファーの左端に座り、妹の咲喜は真ん中に座り、右端には父もしくは母が座るのが常だった。

ソファーの背後の壁に目を移す。壁際の棚の上に並べてあるフォトフレームは、一つを除いてすべて倒れてしまっていた。

民喜は窓から離れ、玄関に回った。カバンの中から家の鍵を取り出し、扉を開けようとした――が、やめた。もう少し心の準備をしてから、中に入ろうと思う。

手が少し震えていた。

民喜の足は自然と家の裏にある雑木林の方へ向かった。頼りなげな様子で風に揺れるビニールテープをまたいで、林の中に入って行く。セミの賑やかな鳴き声が民喜を包み込む。

雑木林の中は、思いの外明るい。

ジジジジジジジ……。

あちこちの梢からセミの声がシャワーのように降り注いでくる。柔らかな土を踏みしめて歩いて行くと、ケヤキの樹が見えてきた。

民喜は昔からこの樹が好きだった。樹齢は定かでないけれど、その幹の太さからかなり古くからこの場所に立っていることは間違いなかった。樹が変わらずそこに存在していることに、民喜はいく分安堵の気持ちを覚えた。

樹の前に立ち、手でそっと太い幹に触れてみる。目を瞑り、ゴツゴツとした樹皮の感触、その内奥で息づく生命力を感じ取ろうとする。

梢の方を見上げる。空を覆い尽くす葉と、葉の間から漏れ出る眩しい光。民喜は視線をゆっくりと下に移し、根元の洞を見下ろした。

木漏れ日が洞の内側を明るく照らし出している。虚空の中を小さな蛾が音もなく飛んでいる。洞の内側にはところどころ苔が生え、底面の土には短い草がまばらに生えている。

民喜は幼い頃、この洞の中に入ってみるのが好きだった。中に入って座っていると、不思議と安心した気持ちになった。民喜にとってこの洞は自分だけの秘密の場所だった。体が大きくなった現在はもう洞の中に入ることはできないだろうけれど……。今こうして眺めていると、まるでまた洞の中に入っているような感覚になってくる。

しゃがみ込み、地面に手をついて洞の中に顔を近付けてみる。不織布マスクを通しても、土の匂いが漂ってくる。久しく嗅いでいなかった土の匂い――。少しでも穴の中に顔を近づけたい、と思う。

しばらく洞の内側を見つめていた民喜の頭にふと、この中の線量は幾つなのだろうという考えが浮かんだ。民喜は半ば無意識にカバンから測定器を取り出し、洞の中に近づけていた。

自分がしていることに気付いた瞬間、

やめてくれ――という声が心の内から聴こえた。民喜はハッとしてガイガーカウンターを引っ込めた。

木漏れ日に照らし出された洞の中をぼんやりと見つめる。見つめている内に、洞の中の放射線の数値を確かめてみたいという強い気持ちも生じてきた。

迷いながらも民喜はもう一度、測定器を洞の中に近づけた。どうすべきか葛藤をしている間に、自分の手はさらに奥へと引き込まれていった。ガイガーが洞の中の土に触れるか触れないかまで近づく。思い切って、測定器の画面を確認してみる。

30.14マイクロシーベルト。

もうこれ以上数値が上がらないのを確認してから、民喜は測定器をもった手を引っ込めた。

「ホットスポット」

という言葉が太字のゴシック体で頭に浮かぶ。

ジジジジジジジ……。

再び聞こえてきたセミの鳴き声は、直接頭蓋骨の中に響いて来るようでやかましかった。測定器をしまい、首にかけていたタオルで額から垂れる汗をぬぐう。マスクも一度取り外し、顔の汗を拭きとる。不織布マスクの内側は汗でじっとり滲んでしまっている。

のど元がキュッと締め付けられるような感覚が再び民喜を捉えた。

「ごめんなさい」

民喜は洞から目を逸らし、かすれた声で呟いた。

家の前まで戻り、玄関の鍵穴に鍵を差し込もうとした時、民喜はふと誰かに見られているような気がした。後ろを振り返ったが、誰もいなかった。

不吉な予感のようなものが胸の中を駆け巡る。動悸が激しくなり、頭から血の気が失せてゆくように感じる。

帰ろうか、と思う。

もう帰ろうか。いや、でも――。

民喜は頭を振り、自分に憑りつこうとしている否定的な想いを払おうとした。カバンの中に手を入れ、谷川俊太郎の詩集を触る。この度の帰郷に際し、民喜は「お守り」として明日香に借りた本を持って来ていた。

俺は何のためにここに来たんだ。「ネアンデルタールの朝」を取り戻しに来たんじゃないのか。ここで帰ってしまったら、何のために来たのか分からなくなる。

そう自分に言い聞かせながら、鍵穴に鍵を差し込み右に回す。カチッという金属音が響く。が、なかなかドアを開けることができない。

玄関の前で逡巡している内にさらに意識がぼんやりとし、明晰さがなくっていった。

まるで誰かから後ろにひっぱられているようだ、と思う。後ろから強引に髪を掴まれ、グイグイと、どこか暗い場所へと――。

また朝が来てぼくは生きていた ……

そのとき、どこかから明日香の歌声が聴こえた気がした。民喜はハッとして扉を見つめた。

満開の桜の下、『朝』を歌う彼女の姿がよみがえってくる。

明日香さん――

ぼんやりとした意識が微かに明晰さを取り戻し始める。民喜は一呼吸置いて、勢いよく扉を開けた。

ムワッとした熱気が体を覆う。と同時に、マスク越しに何かが腐ったような臭いがした。

何の臭いだろう?

反射的に靴を脱ごうとしたが、思い直して靴のまま入る。正体不明の異臭がする中で、不安が急速に高まってゆく。薄暗い廊下を渡り、まずはリビングの様子を伺う。

床に転がっているごみ袋。一番手前に置かれている袋の中には、新聞や衣服やらが詰め込まれている。隣の袋の中には小型の電子機器の他、新聞紙で包まれた何かが入れられている。地震で割れた食器か何かだろうか。離れたところに転がっているごみ袋の中には、プラスチックゴミが目いっぱい詰め込まれていた。三つの袋ともあちこちに穴が空き、中の物がはみ出してしまっている。

食堂のテーブルの上には茶色のコーヒーカップが置かれたまま。カップとお皿の表面にはうっすらと埃が積もっている。

壁際の棚の上にあるフォトフレームに目を遣る。外から確認したように、一つを残してすべて倒れてしまっている。かろうじて立っていたのは咲喜が3歳の七五三の時に撮った家族写真であった。写真を見た瞬間、民喜は心を針で突かれたような痛みを覚えた。

リビングを出ようとしたとき、民喜はソファーの上に何か黒い粒が点々と散らばっているのに気付いた。近づいて、覗き込む。小動物の糞のようだった。

なぜこんなのところに、動物の糞があるんだ?

理解が出来ないまま、不快感と恐怖とがさらに膨らんでゆく。胃の中が重苦しい。もしかしてこの家は野生動物たちに乗っ取られてしまっているのだろうか。民喜は思わず周りを見回した。何十匹という小動物に物陰からジッと注視されているような気持になった。

何者かに追い立てられるように足早にリビングを出る。2階の自分の部屋へ向おうとした民喜はビクッとして足を止めた。

何かいる?

階段の中ほどに、小さな黒いものがうずくまっている。

ネズミか?

民喜は立ち止まって、しばらくその小さな何ものかを注視していた。が、動き出す気配はない。恐る恐る近づいていってみると、ネズミの死骸だった。仰向けになったネズミの腹は裂け、赤黒い内臓が飛び出してしまっている。

寒気が走る。吐き気が込み上げてきて、民喜は思わずタオルでマスクの上を覆った。死骸を見ないようにしながら、一段一段慎重に階段を上る。

ようやく2階の自分の部屋の前まで来る。ドアノブにそっと手をかける。が、なかなかドアを開くことができない。この扉を開けると、次は何に遭遇するのだろう?

小動物の大群?

内臓が飛び出したネズミ?

ホットスポット?

それとも、何かまた別のもの?

真っ暗な部屋の中で、正体不明のものが自分を待ち構えているかのように感じ、民喜は恐怖で身がすくんだ。

もう嫌だ。もうここから離れよう――心の中で声がする。すべてを投げ出してここから出て行きたいと思う。

一方で、なお扉を開けようとする自分もいた。

あきらめるな。ドアを開けろ――

しばらく逡巡している間に、民喜はいま自分がどこにいるのか、よく分からない気持ちになって来た。よく知っているはずの部屋のドアがまったく見知らぬドアに見えてくる。

一刻も早くここから離れたい。そもそも、自分はここに来るべきではなかったのではないか。

いや、ここで帰ってしまったら、何のために来たのか、分からなくなってしまう。俺は何のためにここに来たのか。「ネアンデルタールの朝」を取り戻しに来たのではないのか――懸命に自分に言い聞かせる。

そうだ、俺は「ネアンデルタールの朝」を取り戻しに来たんだ!

深呼吸をしてから、民喜は震える手でゆっくりと部屋の扉を開けた。ドアの隙間から何かが飛び出してくるかもしれない……と思って身構えたが、何も飛び出しては来なかった。

カーテンを閉め切った部屋の中は、まるで夕暮れ時のように薄暗かった。その暗闇の中で何かよく分からぬものたちが、自分をジッと凝視しているかもしれない。民喜は一瞬、闇の中に無数の赤い目が点滅しているような感覚に捉われた。

なるべく周りを見ないようにして、急いで机の引き出しを開ける。すると薄暗闇の中、見覚えのある絵が浮かび上がった。

「ネアンデルタールの朝」――

絵はまるで昨日しまったばかりのように、一番上に置かれてあった。

民喜は何かに促されるように、閉め切っていたカーテンをサッと開けた。明るい光が部屋全体に差し込んだ。

恐る恐る部屋の中を見回す。本棚から本や物が落ちてしまっているのを別にすれば、そこにあるのはいつもの自分の部屋だった。見慣れた自分のベッド、枕元に置かれた漫画、クローゼット……。よく知っている自分の部屋だ。そこには自分をジッと凝視する目は存在していない。

光の中で、民喜は改めて絵を見つめた。ネアンデルタール人の家族が自分に向かって微笑んでいる。彼らの微笑みを前にして、胸の内の恐れは幾分薄れていった。

ネアンデルタール人の女性の口元が微かに動く。

「・・・・・・善い」

またあの声が聴こえた気がした。

瞬間、まるで家の屋根が抜けたかのように、部屋全体が明るくなった。

思わず、部屋の中を見回す。それまで灰色であった部屋の中の事物の一つひとつが、鮮やかな色彩を帯び始める。あたかも世界が白黒から総天然色に変わってゆくように――。

明るい。どうしてこんなに明るいのだろう。この明るさは何なのだろう。

「ネアンデルタールの朝」を手に持ちつつ、民喜はその不思議な明るさの中に立ち尽くしていた。

血の気の引いた頭に再び血が巡って来るように感じる。意識が明晰さと確かさを取り戻してゆく。肯定的な何かが、胸の内に灯り始める。

民喜は、何ものかによって自分が祝福されていることを感じ取った。

祝福?

いったい何に? こんな状況の中で? ……

3、

いわき市の実家に戻ったのは、夕方の5時頃だった。

「ずいぶん早かったわね」

台所から母が顔を出す。民喜は頷きながら、車のキーを返した。咲喜は遊びに出かけているのか、いなかった。

「駿ちゃんと将人ちゃん元気だった?」

母の言葉に民喜は、

「うん……」

とだけ答えた。母は一瞬何かを言いたそうな表情を浮かべたが、それ以上何も言わなかった。

「駿と将人と会ってくる」――母にはそう伝えて今朝、民喜は家を出た。駿と将人と会うというのはもちろん嘘だった。二人と会う約束しているのは実際は明後日だ。両親から借りた車を運転し、民喜は故郷の町へと向かった。

あの町を訪ねることを母に伝えても、きっと反対するに決まっていた。母には嘘をついて申し訳ないが、今日のことは内緒にしておかねばならない。いわき市から故郷の町まで、民喜の運転で1時間ほどかかった。

カバンを和室に置いて、洗面所に向かう。鏡に映った自分の顔を見つめる。ひどく疲れた表情をしていた。

浴室に入り、服を脱ぐ。一日分の汗を吸い込んだTシャツとパンツを洗濯機に放り込む。シャワーを浴びると民喜はようやく少しホッとした気持ちになった。頭から足の先まで石鹸でゴシゴシと入念に洗う。洗いながらふと、自分は今日どれくらい被ばくしたのだろう、と思う。……

その不可思議な祝福の時は一瞬のことであったのかもしれない。もしくは数十秒のことだったのかもしれない。あるいは、数分のことであったのかもしれない。時間の感覚は失われ、ただ、いまという瞬間がここに充満していた。

民喜は「ネアンデルタールの朝」を慎重にクリアファイルの中にしまった。絵が入ったファイルを大切に胸に抱きながら、部屋を出る。一歩一歩、慎重に階段を下りてゆく。視界の隅を横切って行ったネズミの死骸はさっきよりは恐ろしくなかった。

玄関の戸に鍵をかけ、車に乗り込む。車に乗った瞬間、民喜はドッと疲れを感じた。クリアファイルとカバンを助手席に置いて、運転席にもたれかかる。腰の骨の辺りにズキズキとした鈍い痛みを感じる。

思い出したように車のエンジンをかけ、エアコンの冷房を最大にする。顔にねっとりとはり付く暑苦しい不織布マスクを取り外す。Tシャツもびっしょり汗に濡れていた。

のどの渇きを感じてペットボトルを手に取ったが中は空だった。空のペットボトルを意味もなく数回カラカラと振る。

民喜は再びクリアファイルを手に取り、絵がその中に確かに入っていることを確認してからカバンの中にしまった。

車を発進させてからすぐに、道路を横切ろうとしているイノシシの親子と遭遇した。

「こんな町中にイノシシが……?」

イノシシたちとの距離はおよそ100メートルくらいか。親イノシシの側にいる2匹の子どもはまだうり坊の姿をしている。

無人となった町はいまや野生の動物たちの棲み処となってしまっているのだろうか……?

だんだんと車とイノシシの距離が近づいてゆく。イノシシの親子は道路を何故だかなかなか道路を渡り切ろうとしない。互いの距離が10メートルほどになったとき、親イノシシが突然、道路の真ん中に立ち止まり、民喜の方に向き直った。

思わずキュッとブレーキを踏む。イノシシと目が合う。今まで見たことがないくらい大きいイノシシだった。体長は150センチ近くあるかもしれない。イノシシの鋭い眼差しを前に民喜は慌てて目を逸らした。

このまま突進してきたら、と思うと恐怖を感じる。バックで引き返そうか。それとも余計なことをせず、しばらくジッとしているべきか。

手の平は汗をかき、脇の下には冷たい汗がにじんでくる。腰の骨の辺りがまたジンジンと痛くなってくる。

しばらくの無言の対面の後、親イノシシはクルリと体の向きを変え、再び道路を横断し始めた。そうして子どもたちをひき連れて住宅の間にある空き地へと消えて行った。

シャワーから上がった民喜は台所へと向かった。冷蔵庫からよく冷えた麦茶を取り出してコップに注ぐ。ゴクゴクと一気に飲み干し、

「ちょっと疲れたから横になる」

夕食の準備をする母にそう言って、リビングの横の和室で横になった。部屋の中は蒸し暑かったが、布団の上に寝転ぶと民喜はすぐに眠りに落ちて行った。

夢の中で、民喜は車で再びあの町へと向かっていた。フロントガラス越しに見える景色は妙に薄暗い。

自分の家に到着する。車から降りるが、依然として目に映る景色は薄暗い。何か暗い雲のようなものが辺り一面を覆っているようだった。胸の内に不吉な予感のようなものがふくらんでゆく。

敷地内に漂っている灰色の靄にガイガーカウンターを近づけてみる。が、まるで同じ極の磁石を近づけたかのようにはねのけられてしまった。家の壁面を覆っている靄に近づけても、やはり勢いよくはねのけられてしまう。

民喜はふと、どこかから何者かに見張られているように感じた。周りを見回す――が、誰の姿も見当たらない。でも確かに、自分は何者かに凝視されているように感じる。

見ると、足元に樹の洞がある。中は真っ暗で、洞の周囲には濁った油のようなものがこびりついている。

次の瞬間、突然、洞の中から手のようなものが飛び出してきた。驚いて後ろにのけぞる。幾本もの手が洞の中に民喜を引き込もうとしている。

必死で抵抗しながら、民喜はすぐ後ろに何者かの気配を感じた。振り向くとそこには自分を睨みつける巨大なイノシシの頭があった。

「・・・・・・消えろ」

4、

夜、スマホを見ると、大学の友人の山口凌空(りく)からラインのメッセージが届いていた。

――明日デモ来れる?

山口は今年の4月頃から、国会前のデモに熱心に参加するようになっていた。

――ごめん、行けない。いま福島の実家

汗をかいている絵文字を文の末尾につけて送信する。

――いま実家なんだ。りょうかいー

数分後、文末にウインクの絵文字がついた返事が返ってきた。民喜はため息をついてスマホを机の上に置いた。しばらくすると、またメッセージが届いた。

――来週はどう?

何と返事をしてよいか迷ったが、

――うーん、まだ実家かも

涙を流している絵文字をつけて送信した。するとすぐに既読になり、

――りょうかいー また来れるときに来てね。いま大事な時だから

やはり末尾にはウインクをしている絵文字がついていた。

「いま大事な時だから」という一文を読み返す。その言葉からはデモに参加しない自分を暗に責めるニュアンスが感じられなくもなかった。

民喜は先月の7月、山口に連れられて初めて国会議事堂前のデモに参加した。国会前では自分たちと同年代の若者たちが大勢集まり、安保法案反対の声を上げていた。

「戦争法案、絶対反対!」

ドラムのリズムに乗って、スピーカーを持った女の子が先導する。

「戦争法案、絶対反対!」

集まった人々が一斉に声を上げる。

「憲法守れ!」

「憲法守れ!」

叫ぶように声を張り上げる山口の隣で、民喜も一緒に声を出し続けた。しかし、何だかのどがキュッと締め付けられたようになって、あまり大きな声を出すことができなかった。

大勢の人の背中。「戦争させない」「憲法守れ」の文字が白抜きにされた赤や緑のプラカード。賑やかなリズムに乗って繰り返されるシュプレヒコール――。

デモに参加している内に、民喜は妙な気怠さに襲われていった。声を上げながら、だんだんとそこに立ち続けているのがしんどくなってきた。

シュプレヒコールからは言葉の意味が失われ、ただ賑やかな音声となってゆく。自分の口から発されている声も、自分ではない誰かの声のように感じられた。

(あ、しんどい)

心の中から、声がした。

しんどい。この場所に、自分はいられない……。

民喜はいまの自分にはここで声を上げ続けるエネルギーがないことを理解した。

以来、この一か月は何やかや理由をつけてデモには参加していない。

「いま大事な時だから」――

ラインの文言が浮かんでは消えてゆく。山口は明日も、国会前に行って安保法案反対を叫び続けるのだろう。

山口は一体どこからそのエネルギーを得ているのだろう、と思う。確かに、安保法案は廃案になってほしいけど……。でも……。

民喜は布団の上に横になった。目を閉じると、自分を睨みつけるイノシシの目が浮かんできた。

夢の中で聴いたイノシシの声が頭の中によみがえる。

(・・・・・・消えろ)

目を開け、天井を見つめる。イノシシが発した声は鋭い矢じりのように自分の心に突き刺さり続けていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?