子どもの不登校で多くの親が経験する4つのフェーズ&最短で前向きになる為に大切なこと。

我が家には、小学2年生の終わり頃から不登校になり、まもなく1年が経過する長男がいます。

でも、我が家では、夫婦共に、不登校中の当人である長男も含めて、不登校である事に対して何もネガティブな感情を持っておらず、何ら後ろめたい気持ちを持つこともなく、とても前向きに受け入れていて、息子も笑顔で、とても楽しく毎日を過ごしています。

昨年は、不登校児童・生徒やその保護者の方との繋がりを作るイベントなども開催して、多くの当事者の皆様と繋がり、話を聞く機会も得ました。

そんな感じで、私達は前向きなのですが、世間で不登校といえば、まだまだ性格に問題がある子どもなんじゃないかとか、家庭環境に問題があるんじゃないかとか、おそらくマイナスイメージが強く、ネガティブな事だと考えられている方は多いと思います。

そして、そんな世間のイメージの為に苦しんでいる子どもと保護者が沢山います。

ただ、不登校には、本当に色々な原因があります。

そして、その様々な理由や原因を学ぶうちに、子どもの問題ではなく、学校や教育制度の問題であると感じる事も、少なくありません。

そんな中で、世間の不理解によって苦しんでいる子ども、そして保護者が沢山います。

ただ、不登校の理由は様々であるがゆえに、一概にこれが原因と言えるモノではなく、また、だからこそ不登校になる子ども達についての具体的なアプローチや、解決策についても話をするのが難しいという側面があるのも事実。

だから、不登校になる子どもや親が、一体どのような事に苦しみ、学校や社会にはどのような問題があるのか、そして、いざ自分が当事者になった場合にはどうしたら良いのか?

それらについて、私達が我が子の不登校を通じて学んだ事や、不登校支援のイベントを通じて学んだ事を、1人でも多くの皆様にシェア出来たらと思いました。

そうする事で、我が子が不登校になった時に親が感じる心理的な変化、そして行動を知って貰い、また、もしもあなたが当事者になってしまった時に、1つの考え方、サンプルとして、お役に立てればと思います。

***

不登校の子どもとの接し方や理解を助ける役立つ4つのフェーズ

実は、我が子が不登校になった時、多くの親にあてはまる主な「4つのフェーズ」が存在するんじゃないかと思っていて、その4つのフェーズを知ってもらう事で、今まさに不登校の事で悩んでいる保護者の方や、または当事者ではない世間一般の皆様にも、少なからず当事者の気持ちや社会にある問題点などを理解して貰えるんじゃないかなと思います。

何よりも、自分が当事者になった時に適切な判断・行動を選択する為の1つの基準みたいなものとしても、無駄にはならないかなと思います。

※そこで今回は、不登校児童・生徒の主な原因や個別具体的な対応策については触れずに、簡単な予備情報だけ紹介した上で、あとは本題である「親が辿る4つのフェーズ」をメインに書こうと思います。

*****

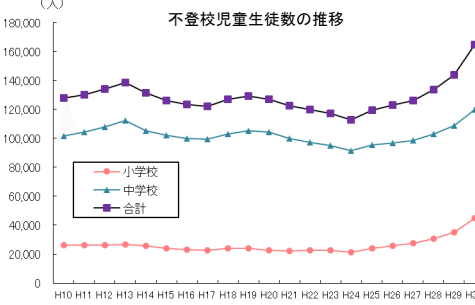

不登校とは?定義と数字

不登校に直面した親の気持ち、行動の変化について書く前に、まずは不登校とは何か?不登校の子どもはどれ位いるのか?

・病気、経済的な理由以外で年間30日以上欠席で「不登校」になる。

・現在日本では約16万人(H30)※小・中学生

・不登校傾向も含めると44~85万人とも言われる。※中学生

*****

不登校児童・生徒数の推移

*****

教育機会確保法

不登校のために学校で勉強する機会を失ってしまった児童、生徒に対して、学校への登校を強制せず、それぞれにあった学習環境を保障するため『教育機会確保法(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)』が定められました。

・H29年(2017年)施行。

・文科省は「不登校は誰もが成りうることで、問題行動ではない」とする他、「不登校対策=学校復帰」ではなく「休んでもよい」とするなど、全国の教育委員会に対して不登校に関する方針を通達。

・不登校の児童・生徒を含め、誰もが等しく教育を受ける権利を有するという事で「学校以外の場の重要性」についても法的に必要性や積極的な支援機関との連携の重要性を認めています。

※ただし、具体的な支援策は自治体に委ねられていて、支援内容や対応は地域格差が大きいのが実情です。

********

親がたどる4つのフェーズ

ここからが本題ですが、我が子が不登校になった時に親が感じる心理・行動には、多くの場合、次の4つのフェーズがあると思っています。

1.動揺期

2.情報収集期

3.受容期

4.発展期

********

1.動揺期

自分の子どもが「学校に行かない」または「行けない」という事態に直面した段階、最初のフェーズです。

このフェーズでは、主に次のような心理を経る親が多いと思います。

■親の心理・主な感情

・驚き

・動揺

・困惑

・焦燥

・不安

・祈り

・etc..

そして、不登校の子どもを持つ親同士の繋がり・コミュニティで話を聞く限り、次のような行動をとってしまうケースが多いです。

■やりがちな行動

・理由の追求/原因探し

・イライラして詰問調(なんで?何が?どうして?)

・行くように説得

・行けるように言いくるめる

・あの手この手で、何とか登校させようとする

・etc..

そして、次のような結果、事態に向かう事が多くあります。

■やりがちな行動の結果

・子どもを追い詰める

・心的ダメージの悪化

・etc..

このフェーズで最も問題点となるのは、次のような「親の認識や価値観」に比重がある点だと思っています。

【事態を深刻化させる問題点】

■子どもに対する親の働きかけのゴールや根拠(行動目的や行動心理)が、固定観念(=思考停止)に基づく「再登校」にある。

※「学校は誰でも行くのが当然で、行かないのは問題」という考え方。

■親が子どもの将来を心配する気持ちは自然な事だが、子どもに投げかける言葉や行動の判断基準、または優先順位、不安の正体といったものが、本人の気持ちや心の状態ではなく、親自身の気持ちに基づいている。

※「本人の心のケア < 親の心の不安の解消」になっている。

■不登校の始まる時、それは親にとっては多々ある苦悩の「スタート」かも知れないが、子どもにとっては「ずっと苦しんで我慢し続けた結果」かも知れない事への認識のズレと気付き難さ(=危機感の低さ)。

■動揺期のフェーズでやりがちな行動について

まず初めに、自分の子どもが「学校に行きたくない」とか「行けない」と言い出したら、どう思いますか?

どうして行きたくないの?何か嫌な事があったの?と、根掘り葉掘り、理由を尋ねたくなりませんか?

学校に行きたくない原因があるのなら、原因を聞いて、それを取り除けば行ってくれるだろう、と考えませんか?

そして、いざ何か行きたくない理由を言われても、深刻に受け止めずに、軽く見積もったりアドバイスしたりして、何とか行かそうとしてしまいませんか?

お恥ずかしながら、ボクは、そうでした。

しかも、ハッキリと理由が言えることって、結構少なかったりするんです。

そもそも、自分でも理由が分からないことも、結構あったりします。

また、大人でも、自分の気持を言語化するって、難しいですよね?

まして語彙力も少ない幼少期であれば、尚更です。

また言語化できない自分にもモヤモヤしたり、親を困らせてしまう事が分かるからこそ言葉に出来なくて苦しんでいる場合もあったりします。

本当に、理由は多様で、下手したら明確に分かる事の方が少ないかも知れません。

もっと言うと、「行きたくない」の一言をいわれたら、それが言えてしまう程に、かなりギリギリまで追い詰められている可能性さえあります。

本当はずっと前から苦しんでいて、ずっと耐えてきて、想像以上の葛藤や苦しみを抱えていた可能性もあります。

そして、相当の勇気を振り絞って、言ってくれたのかも知れません。

だけど、親にも仕事だったり自分の都合があるから、まさかそこまで深刻だとは思わずに、出来れば学校に行って貰いたいし、「不登校なんて他人事な筈」だし、特に原因がハッキリと分からないなら尚更で、思わず「普通にいって欲しい」との思いから、なだめすかしたり、猫なで声で接したり、脅してみたり、あの手この手で、とりあえず学校に行かせようとしたりします。

そして、勇気を振り絞った一言に対して、親からのリアクションが「そんなことで?」と軽く見積もられたモノだったり、「それぐらい我慢しろ」とか「甘えるな」といったような厳しいモノだったなら、いかがでしょうか?

・・・是非、子どもの立場で、想像してみてください。

だから、この時期には、明確な理由を探し出す事よりも、まずは当人の気持ちに寄り添い、声に耳を傾け、何より「あなたの味方だよ。あなたの心が感じたことを大事にして良いんだよ」という受け入れる姿勢で、安心感を与えることが一番大事だと思っています。

※不登校を経験した人の中には、「当時の辛かった気持ちの理由が、大人になってから初めて分かった」という方も少なくありません。

********

2.情報収集期

学校へ登校させるにはどうしたら?学習の遅れはどうしよう!?

誰に相談すれば?出口を探して、とにかく情報を集めるフェーズです。

このフェーズでは、主に次のような心理を経る親が多いと思います。

■親の心理・主な感情

・どうしたら学校に行くだろう?

・不登校になったら勉強はどうすればよい!?

・どこに相談したらいいの?

・どんなサービスがある?どんな方法がある?

・他の人はどうしてる?

今はインターネット、SNSもありますので、次のような様々な場所から情報に触れることになります。

■具体的な行動(情報収集の方法/検索・利用・相談など)

・自治体が行っている不登校支援サービス

・NPO法人、民間団体などが行っているサービス

・保健室登校やスクールカウンセリング

・図書館や書籍の購入

・SNSやブログ

・不登校関連の親の会やコミュニティ

・オンライン学習塾

・フリースクール

・教育・学習系アプリ

・オルタナティブ教育など多様な教育方法

・etc..

色々な情報に触れるうちに、おそらく多くの親が、現代社会・現代教育における社会的背景や教育制度の問題点、そして自分の中にある思考停止した固定観念、根拠のない先入観、時代に合わない古い価値観などの存在に気付いたり、また情報格差も手伝っての夫婦間・家族間での価値観の違いや、衝突などが起きたりと、様々なイベント・変化を経て、大きく「価値観の再構築」が行われる時期だと思います。

■情報収集によって生じるイベントや変化

・不登校は決して「子どもの問題」だけではなく「教育制度の問題」がある事への気付き

・学校だけに限られない学習機会の豊富さへの気付き

・必ずしも皆と同じである必要はないことへの気付き

(※同じタイミングや同じペースで、同じことを同じレベルで出来なくてはならないことはない。=皆と違っていても良いという、本当の意味での個性や多様性への気付き)

・不登校の解決というのは、再登校だけがゴールや出口じゃない、「学校に行かないこと=不幸」じゃないということへの気付き

・自己との対話(自分の考え方を制限し、囚えていたモノからの解放)

・家族(夫婦)との対話(大切なモノ、優先順位の気付き)

・子ども中心主義(当人の人格・個性の尊重)の目覚め

・価値観の再構築

どれも本質は同じような事で、一言でいえば「多様性への理解と課題の分離に気付くこと」、これこそが、親が不登校を受容し、子どもが苦しみから解放されるための、重要なポイントだと思います。

再登校だけがゴールじゃないよね、自分が育ってきた環境や、教えられてきた常識とか正解とか、そういったモノも、1つの側面や1つの方法でしかないよね、という気付きです。

そして、彼ら(子ども達)の人生の主人公は、彼ら自身であること。

彼らの人生である以上、彼らの人生は彼らの心を中心に考えるのが自然な事だと思うようになるんじゃないかな、と思います。

※このフェーズを経たことで、我が家でいえば夫婦間の関係も深まりました。

それは、決してそれまでの夫婦仲が悪かった訳でも、会話が少なかったとかでもないのですが、妻曰く、私(夫)が子どもの気持ちを尊重して接するようになった事で、ようやく本当の意味で「子育てのパートナーになれた」という事らしいです。

(結構というか…いや、本気で胸が痛いです…涙)

********

3.受容期

本人が笑顔で生きられること、本人の心の声に耳を傾けることを最優先。

我が子の不登校を受け入れて、生活スタイルが大きく変わるフェーズです。

将来に対する不安な気持ちや、焦る気持ちが完全に無いかと言えば、嘘になるかも知れません。

それでも、子どもを追い詰めるような言動は圧倒的に減っていて、「お互いにとって過ごしやすいスタイル」を確立する時期になるかと思います。

■親の心理や行動のスタンス

・自宅は子どもにとって「安心できる場所」であり「最後の砦」。

・本人の想うこと、望むこと、感じることに寄り添う。

・お互いがリラックスして過ごせる形を探す。

・関係性や生活のスタイルが変わる。

・一言でいうと「腹をくくる」。

前項の「気付き」で書いている事ですが、「学校が全てじゃないよね、皆と同じでなくても問題ないよね、正解なんて人それぞれだよね」といったような事に気付くと、次の考えにも至ることになると思います。

それは、「人と比較して何かを気に病む必要はない」ということ。

こう思えるようになったら、一気に楽になります。

他人と比較することに、何の意味があるの?と逆にそれまでの自分が不思議にさえ感じるかも知れません。

※もし成長や立ち位置を知りたくて比較するのなら、それは他人ではなくて「過去の自分」にするのがいいんじゃないかな、と思います。

※それと、この受容のフェーズまで進めたら、おそらくは子供も親も精神的にはある程度は楽になるかと思いますが、実際には、なかなか受容に至れずに、長く躓いてしまう方も沢山いるのが現状だと思います。

その理由としては、主に以下の3つがあるのかなと思っています。

1.不登校に対する学校側の姿勢(理解)や教育委員会や自治体の取組(施策)など、いわゆる地域格差の問題。

2.パートナーの理解や、家族の理解など。それこそ夫婦間での対話が出来ない(≒旦那の不理解)といった場合。

3.不登校になった原因の性格上、そもそも物理的に解決が難しい。

■上記1の地域格差について

本当に、自治体によって、あるいは学校単位、担当の教員単位でも、不登校への反応や対応が全然違うので、とにかくその場に留まって苦しむのではなく、少しでも理解ある人・場所に重点を移すこと(=物理的な住居の話だけでなくて、通う相手や頼る場所を含みます)が良いのではないかなと思います。

とにかく、その場が苦しい、身動きがとれなくなっているようなら、少しでも楽になれる相手・場所を探して、過ごす空間・環境を変えることが大事だと思います。

今の苦しい状況を理解してくれる人、助けてくれる人が、顔をあげて周りを見渡せば必ずいると思います。

■上記2の家族の不理解について

自分の言葉で伝えるのが難しいようなら、web上にある動画や、説得力のある資料を見せるなどが良いと思います。

特に身内の方ほど、感情的になりやすいので、会話が難しい場合にはこういったツールを利用するのも手です。

不登校に関する対話では、感情面や心情面の色が強い話になる事が多いと思うので、特に男性が相手の場合には(えてして)、政府の発表や、法律など、権威のある組織から発せられた情報を提示して話すと、伝わり易いかも知れません。

■上記3の不登校の原因が物理的に解決しにくい

繰り返しになりますが、不登校の原因は本当に様々で、決して単純な「いじめ」だけに限りません。

今回は本題に絞るために原因の事例はほぼ触れていませんが、子ども自身の個性・特性からして、自閉症スペクトラムをはじめとする発達障害に子どもから、ADHDやHSC、チックにいたるまで、俗に「普通(という表現は嫌いですが)」と呼ばれる子ども達との間にはグラデーション状態に無限の個性がありますので、画一的に1つのルールで全員が適応できる方が現実的ではないと思います。

そんな中で、本人に起因する問題も、学校制度的に対応が難しい問題も、法的な制約がある問題など、色々なケースがあるので、こればかりは事例ごとに個別具体的に専門家の方を頼るしかないかも知れません。

********

4.発展期

自分達に合ったスタイルが確立し、目的に向かって邁進するフェーズ。

■主なポイント

・子ども主体(子どもとの接し方)

・親主体(自分の生き方を大事にする)背中を見せる)

・苦労も含めて本人の人生(※不登校の受容は無責任とする論調について)

・いつでもサポート出来る体制をつくる

■子ども主体(子どもとの接し方)

本人の意思を尊重するという意識を自然に持てるようになると、例え子どもであれ相手を1人の個人、人格として認めるようになるので、ただ甘やかすといった訳ではなく、家事やその他、共同生活者としての協力や要望なども逆に求めやすくなるかも知れません。

※上から目線で「命令」ではなく、対等に見るからこその「要求」になる。

■親主体(自分の生き方を大事にする)背中を見せる)

自分の生き方を大事にする。

これは先ず親が人生を楽しむこと、自分が楽しんでいる背中を見せることが、本人に人生を楽しんでもらう為の一番の教えになるんじゃないかな、と思います。

※これは現時点における個人的な考えです。

■苦労も含めて本人の人生

※不登校の受容は無責任だという論調について

不登校関連の話題になると、受け入れた親の言葉や、不登校でも良いという話に対して「学校に行かなくてもいいとか、不登校は不幸じゃないとかいうが、学校に行かないと絶対に苦労する。親として無責任だ!」といった批判する論調の声を目にすることもよくあります。

批判する声を見るたびに、当事者じゃない場合も多いこともあって、

「苦労も知らないくせに!」と感じて憤ったり悲しむ人もいれば、

「そうかも知れない」と感じて悩む人もいたりします。

ただ、批判する人も、決して考えなしに否定している人ばかりじゃないし、長年の間、不登校支援の現場に身を置き、元不登校の子どもを就職させる為に本当に苦労してきた経験を持つゆえに、子どもたちの将来を思って提言してくださる方々も沢山いらっしゃいます。

ですが、1つ私が言いたいことは、何をもって不幸と考えるのか、です。

学校に行かないという選択をする事は、今の社会制度的には、確かに不利になる事も多くて、確かに苦労する可能性は高いかも知れません。

私自身も、自分の子どもには「学校に行かないという君の意思は全く否定するつもりはない。だけど行かない事で苦労する事(=不利を被る機会)はあると思う。」と伝えています。

ただ、仮に苦労するとしても、それが本人にとって不幸かどうかは別問題だで、死にたくなる程にツライ想いをしてまで、そうして学校にいってでも避けるべき苦労なのかどうかは、別問題だと思っています。

それに、本人の将来を考えて不安になるのは、親として当然だと思いますが、実際に訪れた将来とやらでは、どんな社会制度になっていて、どんな能力が求められ、学校に行くことがどれ程のアドバンテージになるのかも分からない訳で、つまり、現時点で親が感じる勝手な不安は、それ自体が根拠の薄いことな訳ですよね。

それなら、本人が不安に思っていないのであれば、本人の人生は本人が決めればいいし、親が勝手に子どもの心を無視して誘導するのは、道理に合わないかな?と思っています。

なぜなら、仮に何か苦労することになったとしても、本人が選択したことであれば、それは誰も責めようがないし、本人も学びを経て成長の糧にすればよいと思っていて。

また、これは「誰も責めようがない」っていうのが大事なんじゃないかな、と思います。

これがもしも、他人が決めた事で苦労したなら、やっぱり鬱屈した気持ちになったり、歪んだ方向にぶつけてしまったり、ずっと大きな問題になりかねないと思います。

■いつでもサポート出来る体制をつくる

アレコレと誘導はしないけれど、本人が望む方向に歩きだした時の初期装備の準備とか、相談された時のアドバイスとか、ミステイクで弱ってる時の励ましとか、そういった後方支援です。

※ただ、毎日swichとyoutubeばかりの我が子をみると、ちょっと他に何か、

没頭できるモノ見つけない?とは思ったりしますけどね(汗)

*******

以上、4つのフェーズについて書いてみました。

最後に、1つ補足するならば、今回のフェーズでいうと1とか2にある人を見かけたら、とにかく早くフェーズ3の「受容」まで移行して欲しいなと思います。

フェーズ1に留まってしまう時間が、長ければ長い程に、子どものダメージがどんどん深刻化するからです。

また、何度も言いますが、不登校の理由は本当に様々なので、ここで書いている4つのフェーズは、必ずしも当てはまるとは言えません。

ASD、ADHD、チック、HSC、などその他、自閉症スペクトラムに代表される発達障害に起因する事から、家庭環境に起因することや、学校側の教育体制や担当教員の資質や相性など、色々なケースがありますので、もしも当事者になったなら、あるいは悩んでいたり苦しんでいる人を見かけたなら、とにかく心に寄り添って、心の声をまずは聞くこと(自分の心に正直になって貰うこと)を意識して、声を掛けて挙げられたらなと思います。

********

不登校になって良かったこと(我が家の場合)

本題は以上で終わりですが、参考までに、我が家の話をちょっとだけさせて貰います。

私は、長男が不登校になったことで、沢山のことを学ばせて貰ったし、人としても成長できたと思うので、本当に感謝しています。

とても個人的な事ではありますが、ついでに書いておきます。

■我が子が不登校になって良かったこと

・子どもを誰かと比べることの無意味さに気付いた

・自分のしんどさと向き合うことができた

・本質をみつめるようになった

・世界が広がった

・課題の分離の訓練になった

・夫婦関係が深まった

・「やめる」ことへのネガティブ感情がなくなった

・自分の人生を大切にすることも考えるようになった

・世の中にころがる選択肢の多さに気付いた

・etc..

今は、不登校になった事について、感謝しかないし、何も不安じゃない、というのが正直な気持ちです。

********

不登校は、誰もがなりうる。

しかし、マイナスではない

義務教育移行期の今は、

どこで学ぶかではなく何を学ぶかが重要

本来は、義務教育の中でどんな子も教育を受けられるのがベストだと思うのだけれど、一方では、不登校児童・生徒が増えている事からも分かるように、残念ながら現在の教育制度は今の時代にちょっと合っていないように思える点も多いです。

そんな中で、我が子が学校に合わないのであれば、躊躇わずに我が子にあった場所、方法で探す方が良いと思います。

********

オススメ書籍の紹介

最後に、不登校について、参考図書を何冊か紹介して終わりたいと思います。

不登校関連の書籍といっても数多くありますので、

ここでは大きく分けて、次の2つの側面から選んだ本にしておきます。

1.不登校そのものをポジティブに捉えるのに良いと感じた本

2.現在の学校教育・教育制度に関する問題点を理解する為の本

1.ポジティブ不登校系

2.学校教育改革

この記事が、不登校の児童・生徒への理解や、その保護者の方が抱く苦しみや苦悩についての理解に際して、少しでもその助けになれば幸いです。

また、これからお子さんが不登校になられた場合の保護者の方が、お子さんに対して追い詰めることなく対処する為のヒントにでもなれば、嬉しく思います。

以上、ナツキのパパでした。

ボク自身の体験、我が家の不登校についてはこちらに書きました。

過去のボクは昭和の固定観念や慣習に縛られ、自分や家族を苦しめていた事に気付きました。今は、同じ想いや苦しみを感じる人が少しでも減るように、拙い言葉ではありますが微力ながら、経験を通じた想いを社会に伝えていけたらと思っていますので、応援して頂けましたら嬉しいです。