【読書コラム】紙の本じゃないといけない理由ってなんだろう - 『世界でいちばん透きとおった物語』杉井光(著)

紙の本と電子書籍、どっちがいいかという話はたびたびされてきた。なんとなく、読書家はこれまでの習慣もあって、紙の方がいいと言いがちで、まさにわたしがそうだった。

ところが、昨年、市川沙央さんの『ハンチバック』が芥川賞を受賞し、広く読まれるようになって、空気がじわり変わってきている。

先天性ミオパチーの主人公の視点で語られる本作の中で、紙の本を読むことの物理的な困難さが描写され、電子書籍化しないことは読書バリアフリーに反すると指摘されているのだ。

これを受け、先月、日本文芸家協会、日本推理作家協会、日本ペンクラブの三団体が共同声明を発表した。林真理子さんのコメントは以下の通り。

林さんは「芥川賞を受賞した市川沙央さんが『いまだに紙の本がいいという人たちがいる』という批判を書いていた。私は紙の本が書店を守ると思い込んでいたが、すべての人に共通する価値観ではなかったことに衝撃を受け、共同声明に賛同した」

『ハンチバック』を読む限り、学術書など、純粋に記載されている情報に価値があるとき、わざわざ紙に印刷する必要があるのはなぜなのだろうという視点から問いは発せられていた。

いまどき活版を印刷をするわけでなし、活字になっているものはテキストデータでまとめられているに決まっている。それを電子書籍の形式で発売することはやろうと思えばできるはずだ。なのに、やらないというのは物理的に本を読めない人たちを読書経験から排除していることに他ならない。

もちろん、様々な事情で紙の本のみで出版される本があるのはわかる。ただ、その事情が読みたいけれど読めない人たちを無視するに値するとは思えない。

特に最近は出版不況が叫ばれて久しい。どんなに面倒であっても、需要に応える必要はあるはずだ。

というと、紙の本はよくない気がしてくるけれど、わたし個人としては紙の本が好きなので困ってしまう。ページをめくる快感をなくしてしまうのは忍びない。

じゃあ、紙の本って、あくまで嗜好品に過ぎなくなっていくのだろうか?

たぶん、そうなんだと思う。知識にアクセスできる可能性は万人に開かれているべきだし、読書を紙の本で読める人たちだけの特権にしてはいけない。紙の匂いとか、手触りとか、こんなに分厚いものを読んでしまったという達成感などは趣味の範囲に留めなくては。

そして、その理屈に立ったとき、紙の本のアイデンティティは紙の本であることなんだとわかってくる。今後、紙の本を出すことは「あえて」の選択になってくる。当然、なぜ「あえて」なのかを説明する必要も出てくる。

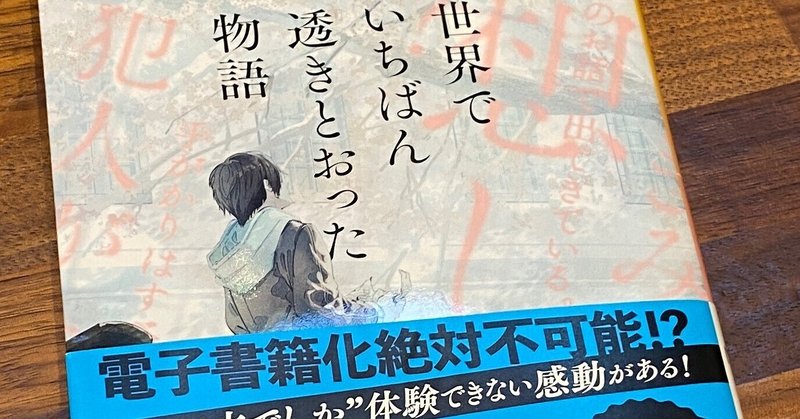

このことを体現し、いま、ヒットしている小説がある。杉井光さんの『世界でいちばん透きとおった物語』だ。

物語自体の面白さはもちろん、最後まで読むと紙の本で書かれている理由が明らかとなる仕掛けつきで、見事なエンターテイメントとなっている。

ネタバレ厳禁なので、詳しいことは言えないけれど、紙の本で読むとはどういうことなのか、その経験の特殊性を我々はいまさらながら発見する。

あとがきの献辞で、作者の杉井さんはA先生に感謝の言葉を述べている。このような仕掛け本を作るきっかけとなった先生で、伏字になっているけれど、大いに尊敬していることが伝わってくる。

たぶん、このA先生は泡坂妻夫さんのこと。歴史の残る仕掛け本を数々残し、紙の本というメディア自体の性質をとことん遊び抜いた推理作家である。

特にわたしがビックリしたのは『生者と死者―酩探偵ヨギガンジーの透視術』という作品。なんと本文が複数の袋とじで構成された小説で、袋とじを開ける前と後でまったく異なる物語になっているのだ。

これまたネタバレ厳禁なので、詳しいことは言えないけれど、まさに紙の本じゃないといけない理由を徹底的に追求していた。

恐らく、従来の読書経験で重視されていたものとはけっこう違う。文字を追っているうちに別の世界に行くことができるとか、時間を忘れられるとか、そういう要素はあまりなく、紙の本を読むとはどういうことなのか、我々の五感が試されている。

結果、紙の本を読むことの唯一無二な性質が浮かび上がり、情報として本を扱うときに生じる電子書籍化すべきという価値観から解放される。

この動きはフィクションに限った話ではなく、エッセイの領域でも始まっている。昨年、noteでも人気な水野しずさんが「あえて」紙の本で出版した『親切人間論』もそういう野心作だった。

装幀に祖父江慎さんを招き、全ページ、常識を破り続けていた。言葉をデザインとして捉えたり、一見すると無駄に思える余白を配置したり、紙質を変えてみたり、これを読むこと自体が芸術経験となり得るような本だった。

また、けっこう前の話になるが、海外でも紙の本であることにこだわった小説が話題を呼んだ。メキシコ出身のサルバドール・プラセンシアが書いた『紙の民』という奇妙な小説である。

3段組の文章になっていて、上から順に土星の視点、人々の視点、やがて生まれる子ども(?)の視点が描かれ、途中、新たな視点が加わったり消えたりしながら複雑にストーリーが展開していく。

最初はなにがなにやらわからないのだけど、次第に、土星とはこの小説を支配してから存在であり、もっと言えば作者であるサルバドール・プラセンシア自身なんだとわかってくるから面白い。作者としてはこういう風に書きたいと思っているけど、下段の登場人物たちは自由を求めて反乱を起こそうとしたりするのだ。

紙の本だからこそ、見開きにしたとき文字がどこに置かれているかで上下関係がビジュアル化される。結果、書き手とキャラクターの間に隠れていた支配構造が暴かれる。そして、それを見下ろしている自分に気がついたとき、読者もこの支配構造の一部なんだと居心地の悪さを突きつけられる。

なんなら、作者とキャラクターの揉め事を高い位置から観覧したり、飽きたらパタッと本を閉じることで強制終了させたり、好き勝手に解釈できたりするわけだから、紙の本を手中に収める読者ほど権力者然とした存在はない。

この事実は市川沙央さんが『ハンチバック』で訴えた紙の本が孕む排他性にも呼応している。本を読むという行為は特権性と密接につながっているのである。

そもそも、15世紀半ば、グーテンベルクが活版印刷術を発明し、教会の独占物だった聖書を民衆に解放したところから、我々が馴染みのある紙の本の歴史は始まっている。

偉い人たちしか読むことができなかった聖典が民主化され、本当はこういう風に書いてあるじゃないかと人々が真実にアクセスできるようになった。紙の本は自由な象徴だった。

しかし、自由はいつだって相対的なもの。ある制限がなくなったからといって、それですべてが終わるわけじゃない。いつだって、どこかで誰かは不便を強いられているのが常である。

そう考えると、紙の本も時間の経過ともに不自由なものへと性質を変え得るのだろう。

だから、わたしたちは紙の本をそういうものとして愛さなくてはいけない。お酒やタバコと一緒である。身体に悪いことは知っている。知っているけど、嗜みたいから嗜むのだ。

とどのつまり、紙の本じゃないといけない理由は紙の本という存在自体の中にある。

マシュマロやっています。

匿名のメッセージを大募集!

質問、感想、お悩み、

読んでほしい本、

見てほしい映画、

社会に対する憤り、エトセトラ。

ぜひぜひ気楽にお寄せください!!

ブルースカイ始めました。

いまはひたすら孤独で退屈なので、やっている方いたら、ぜひぜひこちらでもつながりましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?